Spürbare Schwingungen der Geschichte

Mit dem Umbau des Reichstages hat der britische Architekt und jüngste Pritzker-Preisträger Norman Foster ein neues Berliner Wahrzeichen geschaffen. Steht die gläserne Kuppel für die Transparenz oder die Trivialisierung des demokratischen Prozesses? Überlegungen zum Verhältnis von Architektur und Politik.

Mit dem Umbau des Reichstages hat der britische Architekt und jüngste Pritzker-Preisträger Norman Foster ein neues Berliner Wahrzeichen geschaffen. Steht die gläserne Kuppel für die Transparenz oder die Trivialisierung des demokratischen Prozesses? Überlegungen zum Verhältnis von Architektur und Politik.

Seit kurzem hat Berlin ein neues Wahrzeichen - die gläserne Kuppel des Reichstages als Symbol der deutschen Hauptstadt. Dabei war diese Kuppel über Jahre genauso umstritten wie das Reichsgebäude als zukünftiger Regierungssitz des wiedervereinigten Deutschland. Von keinem Bauwerk in der Bundesrepublik ist so viel, so lange und so kontrovers die Rede gewesen. Kein anderes öffentliches Gebäude hat die Gemüter derart polarisiert wie der Berliner Reichstag.

Am 19. April trat der Deutsche Bundestag hier erstmals zusammen, am 23. Mai hat hier die Bundesversammlung einen neuen Bundespräsidenten gewählt.

Der britische Architekt Norman Foster will mit seinem Umbau vor allem „Gefühle“ wecken: „Ich denke dabei an Offenheit, an Licht, an Optimismus und Vertrauen. Ich denke an ein Gebäude, in dem man sich gerne aufhält, das Wohlbefinden auslöst und eine positive Ausstrahlung hat. Seine Qualität sollte die Schönheit der Natur und den Wechsel der Jahreszeiten mitteilen, das Neue innerhalb des Alten erfahrbar machen und nicht zuletzt die Schwingungen der Geschichte spürbar werden lassen.“

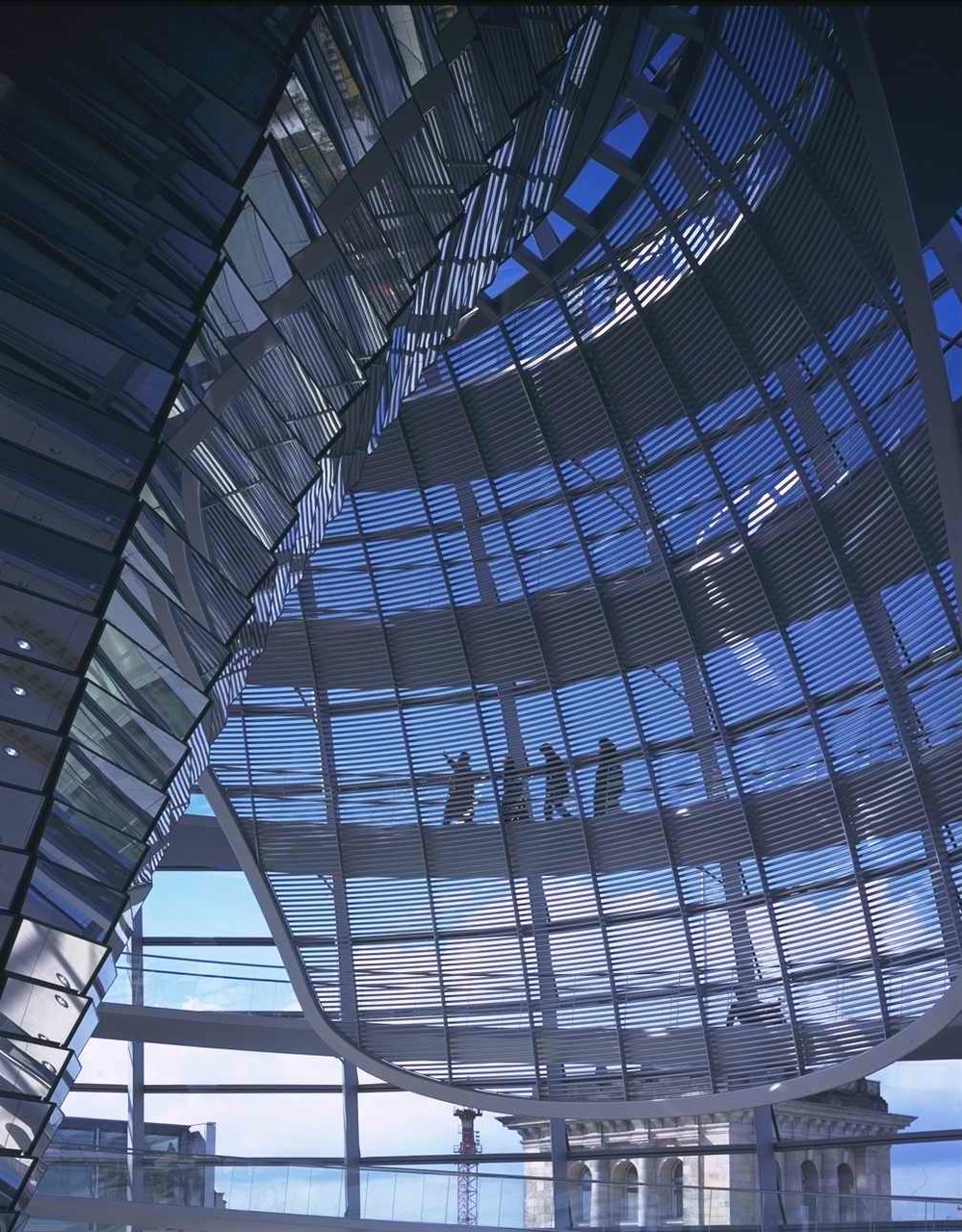

Foster gilt als ein Vertreter der Moderne, seine bevorzugten Materialien Glas und Stahl zeugen ebenso davon wie die bewußte Farbgebung und die Verwendung vorgefertigter Bauteile: Für Hongkong hat er den Techno-Turm einer Bankgesellschaft entworfen, Frankfurt verdankt ihm mit dem Öko-Ungetüm der Commerzbank das höchste Bürohaus Europas, und in Berlin hat er sich in den vergangenen fünf Jahren den Reichstag vorgenommen. Im Zentrum des Gebäudes: die gläserne Reichstagskuppel, von der Besucher auf die Parlamentarier hinabschauen können.

Zwölftausend Tonnen Stahl und Glas - das Reichstagsdach mit seiner Kuppel prägt nicht nur das Regierungsviertel Berlin-Tiergarten. Fosters Absicht war es, gerade hier weit sichtbar in die Stadtsilhouette hinein einen eigenen Akzent zu setzen. Wie eine Spirale schraubt sich die schwebende Fußgängerrampe in den Berliner Himmel: Sie führt in die Reichstagskuppel hinauf, die mit ihren dreißig Metern fast so hoch ist wie jene von 1894, die der Frankfurter Architekt Paul Wallot damals entworfen hatte. Die Haube eröffnet Ausblicke auf die deutsche Hauptstadt, und zu ihren Füßen bietet „Feinkost Käfer“ aus München Kulinarisches.

Für Norman Foster ist das neue Parlamentsgebäude das Symbol einer aufgeklärten demokratischen Gesellschaft. Deshalb können die Besucher durch die Glaskuppel in den Parlamentssaal blicken: Der Souverän erhebt sich über den Bundestag und schaut seinen Volksvertretern kontrollierend bei der Arbeit zu - ein zunächst bestechender Gedanke. Vielleicht aber eine romantisch-anachronistische Vorstellung von parlamentarischer Demokratie, bedenkt man, daß sich die Abgeordneten durch den Fraktionszwang zunehmend selbst entmachten und wichtige Entscheidungen an anderer Stelle gefällt werden, nur nicht im Bundestag. „Es kann in der Tat sein, daß ein durchsichtiges Glasrestaurant sehr viel stärker zur Trivialisierung beiträgt als zur Transparenz“, so die These des Berliner Staatsrechtlers Ulrich Preuß, „denn man kann den Eindruck erwecken, als sei politische Macht etwas, das in einem physischen Sinne durchsichtig gemacht werden kann. In einer Demokratie geht es sicher darum, politische Herrschaft aufzuhellen, aber das ist nur durch Kommunikation möglich, durch Begriffe, durch Sprache. Politische Macht ist nicht unbedingt visualisierbar.“

Insgesamt vier Ebenen haben die Planer in diesem Gebäude übereinandergeschichtet. Jede von ihnen ist durch eine eigene Farbgebung erkennbar. Im Erdgeschoß, wo ein leuchtendes Gelb den Farbakzent setzt, befinden sich die Eingangshallen und die Versorgungseinrichtungen.

Im ersten Obergeschoß liegt in der Mitte des Gebäudes der 24 Meter hohe Plenarsaal, ganz in dunkelgrau gehalten. Die Türfarben ändern sich von Etage zu Etage. Das zweite Obergeschoß beherbergt die Räume für die Präsidentin und den Ältestenrat - versehen in einem warmen Rot. Das dritte Obergeschoß ist den Fraktionssitzungssälen und der Presselobby vorbehalten. Auf der Dachterrasse mit der Aussichtsplattform und der Kuppel befindet sich auch ein Café - in grell orange-rot!

Die Metamorphosen des Reichstages zeigen, daß Architektur eine politische Kunst ist, die auf ihre Betrachter ebenso nachhaltig wirkt wie auf ihre Benutzer. Parlamentsbauten, behauptet der Heidelberger Politologe Klaus von Beyme, könnten das in offener oder einengender Weise tun, zurückhaltend oder monumental-einschüchternd. Historisch gesehen fällt auf, daß die meisten Parlamentsbauten im 19. Jahrhundert entstanden sind - zu einer Zeit also, als das Repräsentativsystem weder demokratisiert noch voll parlamentarisiert war. So bezeichnete denn auch Kaiser Wilhelm II. den Reichstag und seine Parlamentarier als „Reichsaffenhaus“.

Von Volkssouveränität keine Spur: 1914 votiert hier im Reichstag der Sozialdemokrat Karl Liebknecht als einziges Mitglied des Hohen Hauses gegen die Kredite zur Finanzierung des Ersten Weltkrieges. Der nationalsozialistische Gauleiter von Berlin Joseph Goebbels nutzt die Stätte als Tribüne für seine antisemitische, antirepublikanische Propaganda. Als das Gebäude im Februar 1933 in Flammen steht, verbrennt mit ihm auch die noch junge deutsche Demokratie. 1945 bleiben vom Reichstag bis auf seine Fassade nur noch Trümmer übrig. Hier hißt die siegreiche Sowjetarmee die Rote Fahne - ein düsteres Vorzeichen für die deutsch-deutsche Spaltung, die 45 Jahre dauern wird.

Der Rückblick zeigt, daß die historischen Umstände, die den Reichstag als politische Institution entstehen ließen, ebenso widersprüchlich wie richtungsweisend waren: Sozialistengesetze und Sozialversicherung, allgemeines Wahlrecht und wilhelminischer Obrigkeitsstaat: „Der Reichstag steht der zunächst einmal für den Versuch, einen Parlamentarismus in einem ziemlich autoritären Regime zu installieren“, wie Klaus von Beyme feststellt, „für mich ist damit natürlich - auch ganz unarchitektonisch - verbunden eine Debattenkultur, die sicherlich höher war als heute. Paradoxerweise müssen wir sagen: Je machtloser ein Parlament ist, umso rhetorisch besser ist es sehr häufig, weil es sonst nicht viel machen kann.“

Nicht nur die deutsche Geschichte hat gezeigt, wie mittels Architektur politische oder soziale Macht ausgedrückt werden kann. Wie stellen sich politische Systeme in ihren öffentlichen Bauten dar, Demokratien und totalitäre Regime, absolutistische Herrscher und Ständegesellschaften? Politisches Wirken schlägt sich bis heute nicht nur in schriftlicher Form nieder - in Verträgen, Pamphleten oder Büchern beispielsweise -, sondern auch in Denkmälern, nationalen Baustilen und Parlamentsbauten.

Wie aber visualisieren Parlamente als institutioneller Sitz der Volkssouveränität solche Grundprinzipien wie „Demokratie“ und „Öffentlichkeit“? Ein Blick auf Parlamentsbauten in Europa und Amerika ist eher ernüchternd. Selbst in jenen Ländern, in denen es demokratische Regierungsformen gab wie im amerikanischen Kongreß oder im Schweizer Parlament, existiert eine überwältigende, fast einschüchternde Architektur, die erst vermittels einzelner Elemente populärer gemacht wurde. Der erste Eindruck ist gerade nicht demokratisch oder transparent, sondern furchtgebietend - so auch beim Berliner Reichstag.

Der umgebaute Reichstag fordert zum Urteil heraus: Ist es Norman Foster gelungen, seinen Anspruch von der Transparenz als Signum eines Parlamentsgebäudes zu verwirklichen oder dominiert der Festungscharakter wilhelminischer Prägung? Taugt überhaupt die Formel von der Transparenz, von der optischen Leichtigkeit als Ausweis demokratischer Verhältnisse oder bleibt die politische Symbolik dem Bauwerk weitgehend aufgesetzt?

Andererseits wird der politische Prozeß auch nicht durchsichtiger, wenn man auf den Begriff der „Transparenz“ in der Architektur verzichtet. Fosters Architekturleistung läßt sich daran messen, inwieweit sie sich behaupten kann gegen die Dominanz des Reichstagsgebäudes.

Zur Forderung nach Transparenz gehört auch die Tatsache, daß sich die Zahl der Abgeordneten des neuen Bundestags ab dem Jahr 2002 deutlich verringern wird - von derzeit 669 auf 589. „Weniger ist mehr“, gilt demnächst auch für die gewählten Volksvertreter. Vieles spricht gegen die bloße Größe als Beleg demokratischer Prinzipien, dabei geht es um einen Ausgleich zwischen zwei sich widersprechenden Prinzipien. Das erste fordert ein hohes Maß an demokratischer Repräsentativität - mit der Konsequenz, möglichst viele Abgeordnete in die Parlamente wählen zu lassen. Insofern könnte man sagen, daß bei 80 Millionen Menschen 650 Abgeordnete nicht gerade viel seien. „Dagegen spricht“, so Ulrich Preuß, „daß ein Parlament, das so groß ist, demokratische Repräsentativität gar nicht mehr ausüben kann, weil sich dann sofort Oligarchien bilden, kleine Entscheidungszentren, die festlegen, wozu andere nur noch akklamieren.“

Nicht nur die politische Bewertung der Abgeordnetenzahl ist vielgestaltig, auch das Spiel mit der Politik und ihren Symbolen. Häufig überspielt Politik ihre Ohnmacht durch Politik mit Symbolen. Kritiker behaupten, sie habe sich unterdessen ganz auf symbolische Politik verlegt, um Handlungskompetenz bloß noch zu simulieren. Beim Reichstag jedenfalls wird sich erweisen müssen, ob das Gebäude als Inszenierungsmacht für die reale politische Macht des Parlaments zu stehen vermag - nicht nur symbolisch.

[ Norman Foster hat am vergangenen Montag in Berlin den renommierten Pritzker-Preis für Architektur 1999 erhalten. ]

verknüpfte Akteure

Foster Lord Norman