Eine Burg des Glaubens

Mit kleinen Villen wurde Mario Botta vor zwanzig Jahren berühmt. Seither hat er sich in verschiedenen Baugattungen versucht, um schliesslich im Sakralbau...

Mit kleinen Villen wurde Mario Botta vor zwanzig Jahren berühmt. Seither hat er sich in verschiedenen Baugattungen versucht, um schliesslich im Sakralbau...

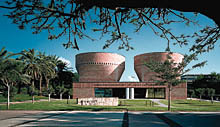

Mit kleinen Villen wurde Mario Botta vor zwanzig Jahren berühmt. Seither hat er sich in verschiedenen Baugattungen versucht, um schliesslich im Sakralbau wahre Meisterschaft zu erlangen. Wie so oft im Werk des heute 55jährigen Tessiners faszinieren dabei die kleinen Lösungen ganz besonders: allen voran das Bergheiligtum am Monte Tamaro. Diesem Juwel antwortet seit kurzem eine Synagoge in Tel Aviv, die trotz strenger Symmetrie eine ähnliche Poesie ausstrahlt. Mit dem am Rande eines Palmenhains im Herzen des Campus der Tel-Aviv-Universität errichteten Gotteshaus übertraf Botta sich selbst - und dies, obwohl er noch nie eine Synagoge betreten hatte, als Norbert Cymbalista, der Schweizer Stifter, ihn Ende 1995 um einen Entwurf bat. Doch Intuition und ein Gespür für das Sakrale liessen ihn eine Lösung finden, die in einem Atemzug mit Frank Lloyd Wrights Beth-Sholom-Tempel in Elkins Park und Louis Kahns Entwurf für die Hurva-Synagoge in Jerusalem genannt werden darf.

Anders als Wright, dessen Reformsynagoge sich kaum von einer protestantischen Kirche unterscheidet, erfand Botta einen neuen Bautyp: eine aus zwei fast identischen Räumen bestehende Doppelsynagoge, bei der aus einem rechteckigen Sockel von 22 auf 29 Metern in strenger Symmetrie zwei würfelförmige Räume von je 10,5 Metern Kantenlänge wachsen und himmelwärts sich zu Zylindern von 15 Metern Durchmesser weiten. Bei diesem burgartigen, mit rotem Veroneser Stein verkleideten Solitär handelt es sich um die erste architektonisch bedeutende Campus-Synagoge seit nunmehr 40 Jahren, als Heinz Rau und David Reznik in Jerusalem ihr legendäres Gotteshaus bauten. Zudem bedeutet Bottas Meisterwerk mit seinen vielfältigen historischen Bezügen, die von den würfelförmigen Synagogenräumen der rheinischen Romanik über die Festungssynagogen Ostmitteleuropas bis hin zu Judith Stolzers turmförmiger Wehrsynagoge in Hadera reichen, einen Gewinn für die Architektur in Israel: Denn seit Zvi Heckers bunkerartiger Negev-Synagoge von 1969 ist hier kein Sakralbau mehr entstanden, der sich mit Bottas Cymbalista-Synagoge in künstlerischer Hinsicht messen könnte.

Der durch ein gekuppeltes Säulenpaar akzentuierte Nordeingang führt in eine Vorhalle, von der aus man nach links in das Judaica-Museum und die eigentliche Synagoge, nach rechts aber in den Beth Midrasch genannten Raum für das Thorastudium und in den Versammlungssaal gelangt. Während dieser als «Westturm» ausgebildete Saal für kulturelle Aktivitäten, aber auch für konservative oder reformierte Gottesdienste genutzt wird, ist der mit seiner Apsis nach Jerusalem orientierte «Ostturm», der sich wie sein Gegenüber mittels grosser Schiebetüren zum Vorraum öffnen lässt, im Inneren ganz klar als orthodoxe Synagoge konzipiert. Allerdings wurde, um die räumliche Einheit nicht zu stören, auf eine Frauenempore verzichtet und das Frauenabteil statt dessen - ähnlich wie in gewissen antiken Synagogen durch ein Geländer symbolisch abgetrennt - auf dem Eingangsniveau eingerichtet. Eine Stufe führt vom Eingang hinab zur Bima, dem Lesepult im Zentrum des Raums, von wo die Männer «aus der Tiefe» ihre Stimme zum Gebet erheben.

Tageslicht flutet in die mit Pietra dorata ausgekleideten «Türme» durch je vier Segmente, die im Übergang von der quadratischen, an eine Chuppa, einen Baldachin, erinnernden Decke zum runden Dachabschluss ausgespart sind. Dank solcher Lichtmetaphorik drang Botta ganz instinktiv zum Wesen des Synagogenbaus vor. Gleichzeitig erlaubte ihm sein auf geometrischen Formen beruhender Rationalismus eine grösstmögliche Abstraktion des nach der Quadratur des Kreises strebenden Bauwerks, das trotz seinen eher bescheidenen Dimensionen zur monumentalen Erscheinung wird.

Als zeitgenössische Interpretation des Tors zum himmlischen Jerusalem löst dieses romanisch strenge Gotteshaus nicht nur das Versprechen von Kahns Jahrhundertprojekt der Hurva-Synagoge ein. Ihm kommt im säkularen Tel Aviv auch eine nicht zu unterschätzende gesellschaftspolitische Bedeutung zu: Denn die doppelgesichtige Burg des Glaubens wird als Ort der Begegnung zum Symbol der für die Zukunft Israels wichtigen Versöhnung zwischen den sich immer weiter auseinanderlebenden religiösen und laizistischen Bevölkerungsgruppen.

Darüber hinaus setzt sie aber auch neue architektonische Standards: Hier wurde nämlich eine Qualität in Ausführung und Detail erreicht, wie man sie in Israel zuvor kaum für möglich hielt.