Viel Kritik, etwas Lob und einige Durchhalteparolen

(SUBTITLE) Die neue Beleuchtung über der Bahnhofstrasse einen Monat nach der Einweihung

Seit exakt einem Monat glimmt die neue Weihnachtsbeleuchtung über der Bahnhofstrasse. Der Sturm der Entrüstung aus der Bevölkerung hat sich inzwischen etwas gelegt, doch von verbreiteter Begeisterung kann nicht die Rede sein. Die Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse als Auftraggeberin und die zuständigen Architekten üben sich in Geduld. Sie stellen kleine Anpassungen in Aussicht, halten aber am Konzept fest.

Seit exakt einem Monat glimmt die neue Weihnachtsbeleuchtung über der Bahnhofstrasse. Der Sturm der Entrüstung aus der Bevölkerung hat sich inzwischen etwas gelegt, doch von verbreiteter Begeisterung kann nicht die Rede sein. Die Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse als Auftraggeberin und die zuständigen Architekten üben sich in Geduld. Sie stellen kleine Anpassungen in Aussicht, halten aber am Konzept fest.

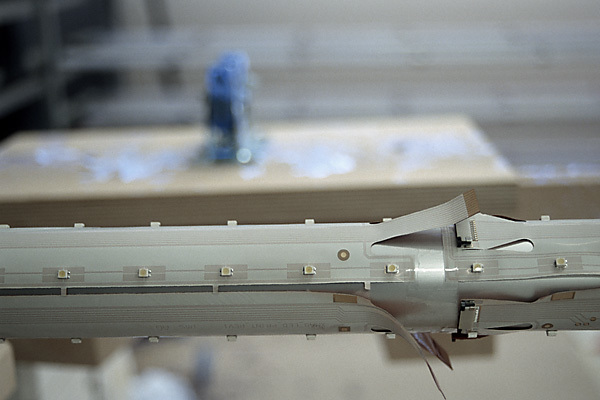

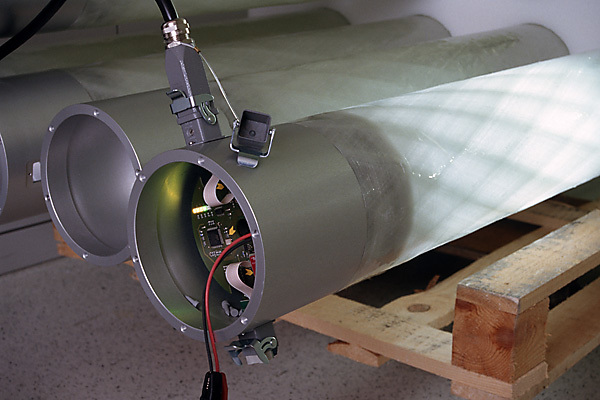

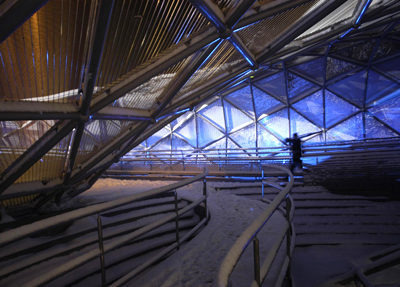

urs. Eines zumindest ist der Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse zuzugestehen: Sie hat Mut gezeigt. Aus Gedankenlosigkeit nämlich fiel ihr Entscheid, die neue Beleuchtung über der Bahnhofstrasse als derartigen Bruch mit der Tradition zu lancieren, gewiss nicht. Man hätte es sich einfach machen und im Projektwettbewerb vertretene Ideen für Kontinuität verwirklichen können: Mit einer Anknüpfung an den vormaligen Lichterbaldachin, der in gut dreissig Jahren so vielen ans Herz gewachsen war, hätte das Risiko in engen Grenzen gehalten werden können. Stattdessen hat die private Vereinigung auf Antrag einer Wettbewerbsjury auf eine kompromisslose Neuerung gesetzt: 275 herunterhängende Stangen mit insgesamt rund 240 000 Leuchtdioden hängen nun über der Bahnhofstrasse. Sie verbreiten kühles, glanzloses Licht, das an Neonröhren erinnert, wenn sie nicht mit Mustern bespielt werden.

Wächst mit Gewöhnung die Zuneigung?

Den Mutigen gehöre die Welt, sagt der Volksmund. Aber nicht immer fliegen ihnen die Herzen zu. Exakt einen Monat ist es her, seit die neue Beleuchtung der Öffentlichkeit übergeben worden ist. In Leserbriefspalten, in Trams und Lokalen wird seither vor allem gespottet und geschimpft. Die Stimmen, die der Lichtorgel formale Kraft attestieren und das Vermeiden von Kitsch loben, gehen darin fast unter. Einer Mehrheit aber geht es wohl ähnlich wie Rilkes Panther in seinem Käfig: «Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt.» Die kühl illuminierten Stangen mögen Verblüffung auslösen über die Möglichkeiten moderner Lichttechnik; im Innersten berührt die Installation, die unter dem megalomanischen Titel «The World's Largest Timepiece» lanciert wurde, nur wenige. Man fühlt sich unter anderem an Zürcher Bars erinnert, die in den letzten Jahren mit Leuchtdioden und unterkühlter Atmosphäre experimentiert haben. Inzwischen ist in dieser Branche ein deutlicher Gegentrend hin zur Gemütlichkeit auszumachen.

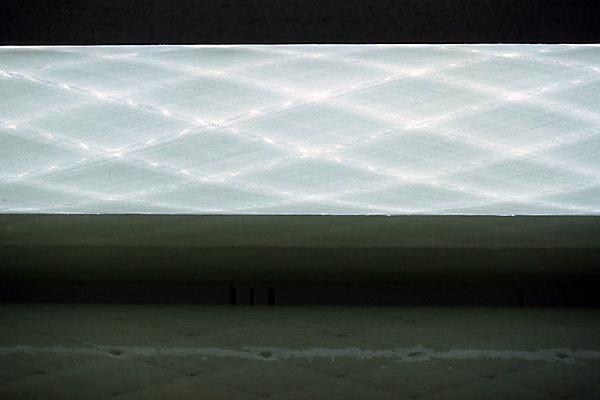

Die Hoffnung an der Bahnhofstrasse, dass die Gewöhnung mit den Wochen auch die Zuneigung wachsen lasse, hat sich nur ansatzweise erfüllt. Zwar hat der im Verlauf des Dezembers vollzogene, im Konzept vorgesehene Wechsel von horizontal zu vertikal verlaufenden Mustern die anfangs eiskalte Wirkung deutlich gemildert. Mit etwas Phantasie sieht man Schnee rieseln oder Luftblasen in Reagenzgläsern aufsteigen, scheint sich das Konstrukt stellenweise zu entmaterialisieren. Das können Augenblicke der Poesie sein. Doch der Gesamteindruck bleibt für viele eigentümlich fremd und wenig einladend. Die Reaktionen der Passanten und Stammgäste seien nach wie vor vernichtend, hiess es am Donnerstag beispielsweise im Café Ernst an der Bahnhofstrasse.

Die Bahnhofstrassen-Vereinigung, die für das Werk 2,4 Millionen Franken zusammengebracht hat, reagiert auf die allenthalben zu lesende und zu hörende Kritik wie jemand, dessen Geschenk nach dem Auspacken retourniert oder zumindest geschmäht wird. «Den einen gefällt's, den anderen halt nicht», hält die PR-Verantwortliche Heidi Mühlemann lakonisch fest. Am Konzept werde man nichts Grundlegendes ändern; ein Austausch der eingebauten Leuchtdioden gegen solche, die wärmeres Licht produzieren, sei kein Thema. Seit vermehrt animierte Motive vorkämen, sei ohnehin eine «Zunahme der positiven Reaktionen» zu verzeichnen. Diese Einschätzung wird vom Zürcher Architekturbüro Gramazio & Kohler geteilt, das die Beleuchtung entworfen hat. In den ersten Tagen sei es vielen Leuten nicht bewusst geworden, dass es sich um eine dynamische Installation handle, um eine Art animierten Adventskalender, sagt Fabio Gramazio. Es sei vielleicht ein Fehler gewesen, zunächst ausschliesslich mit horizontalen Mustern zu arbeiten. So habe die Assoziation zu Neonröhren entstehen können, die nun aus manchen Köpfen kaum mehr zu vertreiben sei.

Für den nächsten Advent werde die Programmierung vielleicht etwas angepasst, hält Gramazio fest. Er gibt zu bedenken, dass die Wirkung der vorher nur in Computersimulationen getesteten Installation erst vier Tage vor der Einweihung an Ort und Stelle habe geprüft werden können. Deshalb seien kleine Nachbesserungen zu erwarten. Die Wahl des weissen Lichts hält der 35-jährige Architekt jedoch für völlig richtig - obwohl in seinen Originalplänen eine goldgelbe Farbe vorgesehen gewesen war. Diese hätte, wie er im Nachhinein eingesehen habe, mit den Beleuchtungen vor den Geschäften einen Mischmasch, einen «Fruchtsalat» ergeben. Der Preis für den Entscheid ist, dass das nun gewählte Licht nach dem Empfinden vieler als Fremdkörper wirkt.

Gramazio betont, alle beteiligten Kreise hätten mit Widerstand gerechnet. Das Schlimmste wäre für ihn eine Lösung gewesen, die alle nett gefunden und schweigend hingenommen hätten. Er erinnert daran, dass auch 1971 für Aufruhr gesorgt war, als man mit dem Baldachin simple Glühbirnchen einführte. In fünf Jahren, so prognostiziert er, werde sein Werk eine klar breitere Akzeptanz haben. Schon nächstes Mal wüssten viele besser, wie das Richtung Weihnachten programmierte Crescendo zu lesen sei. Gramazio ist der Ansicht, dass die meisten Kritiker des Werks die hinter diesem steckende Idee nicht verstanden hätten.

Diskussion über Weihnachten angeregt

Ob aber der richtige Ort, die richtige Zeit gewählt wurden für etwas, was sich statt beim mehrmaligen Hinschauen erst nach ausführlichen Erläuterungen erschliesst? Für Kunst gilt gewiss nicht der Primat der Mehrheitsfähigkeit. Doch für eine Installation, die den öffentlichen Raum tangiert und explizit auch als verkaufsfördernder Publikumsmagnet geschaffen worden ist, sollte auch die Masse ein Massstab sein. Für sich in Anspruch nehmen können die Auftraggeber immerhin ein hohes Mass an Publizität: In der Öffentlichkeit wurde die Beleuchtung heftiger und breiter diskutiert als jedes lokalpolitische Traktandum der letzten Wochen. Der Diskurs führte weit über Design-Themen hinaus bis zur Frage, was der Advent uns noch bedeute. Dabei kristallisierte sich etwas heraus: Weihnachten und die traditionell damit verbundene Sehnsucht nach Wärme und Harmonie sind in der Bevölkerung stärker verankert, als wohl manche geglaubt haben.

Kritische Meinungen bei Design-Fachleuten

fri. Letztes Wochenende haben rund 30 Design-Fachleute aus 12 Ländern einen Augenschein an der Bahnhofstrasse genommen. Es waren Teilnehmer des «St. Moritz Design Summit», der mit einer Diskussionsrunde in Zürich begann. Die Designer redeten unter anderem über «most stupid design in public areas». Unter «stupid design» verstehen sie Objekte, welche die vorgegebenen Funktionen nicht erfüllen. Im Internet (www.stupiddesign.com) waren Produkte für eine Rangliste nominiert worden - darunter die Weihnachtsbeleuchtung der Bahnhofstrasse. Am Gipfel wurde indes vom Erstellen einer Hitparade abgesehen; die Vorgaben an die Lichtarchitekten seien nicht bekannt und die Auswahl sei nicht repräsentativ, begründete dies die Organisatorin, die Raymond Loewy Foundation.

Was halten die internationalen Design-Experten von der Beleuchtung? Drei von der NZZ befragte Fachleute äussern sich kritisch. Michael Erlhoff, Professor für Design-Geschichte und Design-Theorie an der Köln International School of Design und Präsident der Raymond Loewy Foundation, stört sich daran, dass der Passant Lampen betrachtet, statt dass die Architekten der Weihnachts-«Beleuchtung» nur Licht sichtbar gemacht haben. «Etwas altmodisch» nennt Erlhoff dieses Konzept sogar: «Wenn schon Hightech, dann moderner.» Die kühle Lichttemperatur kritisiert Wan-Ru Chou, Professorin für Industrial- Design in Taipeh. Weihnachten sei doch ein Fest der Wärme. Obwohl der Feiertag nicht zum Brauchtum Taiwans gehört, sagt sie: «Bei gewissen Gelegenheiten bleibt man besser bei Traditionen.» Sie ist sich jedoch nicht sicher, ob wärmeres Licht alleine die Kritik verstummen liesse; zu geometrisch, zu linear ausgerichtet sei die Beleuchtung, zu stark auf die Mitte bezogen.

Ebenfalls auf die Farbe des Lichts richtet Justice Lorraine ihre Kritik. Sie sei kühl und wirke steril, meint die Design-Professorin der Polytechnischen Universität Hongkong. Es sei eine Dissonanz entstanden zwischen der weissen Lichtorgel und den zahlreichen, farblich unterschiedlichen Lämpchen an den Fassaden der Geschäfte; Lorraine redet von einem «visual clash» und von «visuellem Unbehagen». Das Design stehe überdies zu stark im Vordergrund. Dabei wäre es darum gegangen, fürs Publikum etwas zur Weihnachtszeit zu schaffen, so die Amerikanerin.