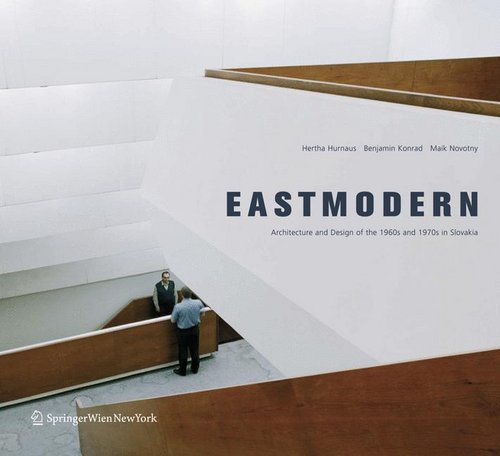

Gespräch mit Štefan Svetko und Ivan Matúšik zur Architektur der sechziger und siebziger Jahre in Bratislava.

Gespräch mit Štefan Svetko und Ivan Matúšik zur Architektur der sechziger und siebziger Jahre in Bratislava.

(Langversion des Interviews mit Štefan Svetko)

Štefan Svetko, am 19.6.1926 in Mojš geboren, gehört zu den herausragenden Persönlichkeiten der slowakischen Architektur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, er beteiligte sich aktiv am politischen und gesellschaftlichen Geschehen der Jahre 1968 und 1989.

Was waren die Beweggründe, Architekt zu werden und wer waren Ihre Vorbilder, als Sie mit der Berufslaufbahn begannen? Wie war die Situation zu dieser Zeit?

Die Entscheidung bei mir war etwas kurios. Ich war nämlich auf dem Gymnasium in Žilina und die ganze geistige Vorbereitung und die Richtung, die die Professoren vorgaben und meine Hinwendung zu Zeichnung und Karikatur, brachten mich dazu, mich auf ein Studium der Malerei vorzubereiten. Ich bin jedenfalls zu den Aufnahmeprüfungen aus Žilina nach Prag gekommen. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in einem komplizierten Umfeld. Und in Prag haben sie sehr schnell herausgefunden, dass ich ungenügend vorbereitet war und sie haben mich nicht aufgenommen.

Da ich schon mal da war, habe ich mich in Prag umgesehen. Prag an sich war für mich ein architektonisches Phänomen und dort hatte ich auch die ersten Kontakte mit Architektur. Und ich habe herausgefunden, was Architektur überhaupt für ein Fach ist. Und weil es eine gewisse Nähe zwischen diesen Fachrichtungen gab, hauptsächlich die Fähigkeit, sich grafisch auszudrücken, so habe ich mich entschieden, dort Architektur zu studieren. Auch wenn ich vorher darüber nichts wusste, und es sogar in dem Ort, in dem ich geboren bin, so einen seltsamen Menschen gab, der sich hauptsächlich von Betrügereien ernährte und den man Architek gerufen hat. Architek und nicht Architekt, das war durch den Dialekt bedingt. Und in meiner Familie - mein Vater war Landarbeiter - da wussten sie gar nicht, was das ist, Architektur. Und als sie es erfahren haben, waren sie unglücklich.

Inwiefern hat Sie Prag als Stadt damals beeinflusst?

Sicher war das das Phänomen der Stadt Prag, das unnachahmlich ist und das mir dauerhaft im Bewusstsein geblieben ist. Und sicher war es eine Vorbereitung im räumlichen Wahrnehmen und Sehen.

Recht schwer habe ich später die Trennung der Tschechoslowakei ertragen, weil ich immer das Gefühl hatte, in Prag fliegen gelernt zu haben. Und mit dem Weggehen aus Prag hat sich mir der Raum extrem verkleinert - das ist eine objektive Tatsache. Prag hatte viele Kontakte zur Welt, hatte einen anderen kulturellen Hintergrund. In der Slowakei war das kulturelle Bewusstsein rückständiger.

Zudem war das eine schwierige Zeit. Als ich in Prag zu studieren anfing, änderte sich bei uns gerade das Regime. Der sozialistische Ideologie wurde deutlich spürbar umgesetzt.

Ich hatte schon während des Studiums Kontakt mit der Slowakei und konnte vergleichen, ich konnte die Erfahrungen von Prag nach Bratislava übertragen und wiederum Prag darüber informieren, was hier geschieht. Das heißt, relativ schnell bin ich in der Prager Umgebung in so einen Wirbel von architektonischem Geschehen geraten - auch wenn es zu Anfang kein produktiver, eher so ein organisierender atmosphärebildender Wirbel war, rund um die Architektur. Denn damals war bei uns ein Zeitenumbruch - es endete das freie Architekturschaffen.Gottwald hob das Gesetz über die Architektenkammern auf und Architektur als Kunst hörte im Prinzip auf zu existieren. Sie ist in die unternehmerische Sphäre geraten, eigentlich zum Baugewerbe geworden. Ich habe gerade diese Zeit sehr intensiv miterlebt, und erlebte die harten Schicksale der Prager Professoren, die durch den Wechsel betroffen waren. Sie wurden zur Selbstkritik gezwungen und zu Änderungen in ihrem Werk. Es war einfach eine schwere Zeit. Und das hinterließ bei mir für das ganze Leben das Gefühl irgendwie nicht nur als Architekt am Zeichenbrett zu arbeiten, sondern auch die Architektur in der Gesellschaft durchzusetzen. Und zwar deswegen, weil Architektur ein Phänomen ist, dass den Menschen auf jedem Schritt begleitet. Und wenn sie versagt, dann ist das Umfeld dadurch gezeichnet.

Gab es einen besonderen Zusammenhalt der Architekten in ihrer Generation?

Ich bin zunächst mit dem großen breiten Kollektiv der Prager Architekten in Kontakt getreten und dort hauptsächlich mit meinen Professoren. Und ich hielt sie für Persönlichkeiten, die große Bedeutung in der Welt hatten. In der Slowakei hatten wir solche Persönlichkeiten nicht. Das waren Professoren, die klangvolle Namen hatten: Professor Honzík, Auzobský, Starý, einfach Persönlichkeiten, die bereits einen Großteil ihres Werkes realisiert hatten. Wir haben sie bewundert. Und es hat uns unendlich leid getan, als wir gesehen haben, wie das neue Regime sie brutal deformiert hat und sie gezwungen hat, ihre eigene Meinung zu leugnen, die sie ihr ganzes Leben überzeugt angewendet haben.

Trotz der Tatsache, dass bei den tschechischen Architekten das soziale, sogar sozialistische Gefühl sehr kultiviert und gefördert wurde, war der Zusammenprall mit dem sozialistischen Regime sehr hart und es wurde mit diesen Professoren sehr schlecht umgegangen.

In der Slowakei war die Situation ein wenig anders. In der Slowakei gab es bis 1945 keine Hochschule für Architektur. Wenn slowakische Architekten studieren wollten, mussten sie nach Prag, Budapest oder Wien gehen. Diese drei Städte versorgten im Prinzip diesen Raum mit Architekten, die dann hier wirkten. Und im Jahr 1945 gründete Professor Belluš unter außergewöhnlich günstigen Bedingungen durch den Beauftragten Ladislav Novomeský - das war ein Dichter, ein großer Schriftsteller, der ein gutes Gespür für Architektur hatte - die Hochschule für Architektur in Bratislava. Professor Belluš versammelte um sich sehr fähige Leute, die bei den Prager Überprüfungen ausgesiebt worden waren. Prag hat nämlich viele der Professoren ausgeschlossen oder hinausgeworfen, die nicht bereit waren, die Bedingungen des Regimes zu akzeptieren. Viele von ihnen erhielten in Bratislava eine Arbeitsmöglichkeit und konnten sich hier etablieren. Es waren bedeutende Persönlichkeiten: Prof. Hanauer, Prof. Pifl, mit dem es dann ein tragisches Ende genommen hat. Aber er wirkte lange Zeit hier in der Slowakei. Und es haben auch die ersten Architekten, die in Prag oder Wien studiert haben, Professorenstellen erhalten und wir hatten 1945 den jüngsten Professor für Architektur: Prof. Kramár, der als 32jähriger junger Architekt zum Professor berufen wurde.

Ich habe in Prag angefangen, und ich wusste gar nicht, dass hier bereits eine Schule gegründet worden war. Und weil ich mich schon in Richtung Prag orientiert hatte, habe ich mein Studium auch dort beendet. Daher war auch bei meinem Arbeitsantritt in der Slowakei mein Umfeld etwas eingeschränkt, weil ich eine Basis, mehr Kollegen und Freunde in Prag hatte. Ich war in der Slowakei im Grunde genommen fremd.

Nach der Rückkehr aus Prag bin ich dank der Kontakte während des Studiums, als Absolvent der Prager Hochschule und als sehr aktiver schöpferischer Mitarbeiter der damaligen Projektorganisationen relativ schnell mit diesen aus Prag stammenden Professoren in Kontakt gekommen. Und relativ schnell haben wir sehr freundschaftliche und schöpferische Beziehungen gepflegt. Denn im Umfeld der Schule konnte man etwas schaffen, was es wagen konnte, sich dem politischen Druck zu stellen, der auf die Architektur ausgeübt wurde.

Diese Persönlichkeiten hatten Kontakte zu politischen Funktionären, das heißt, es war nicht möglich, in der Slowakei einen so enormen Druck auszuüben, wie es in Tschechien der Fall war. Weil es hier bei uns, so scheint es, ein wenig milder, gemäßigter war als dort. Sie haben hier sehr geholfen, denn nach dem Krieg gab es hier keine Architekten, und der Aufbau wurde stark vorangetrieben. Das heißt, die tschechische Architektur hat die slowakischen in hohem Maße unterstützt.

Inwieweit waren Sie beeinflusst von architektonischen Entwicklungen im westlichen Ausland? Oder gab es auch den Impuls, bewusst einen anderen Weg zu gehen?

Nach 1948 wurde In der Slowakei der Nachkriegsaufbau weiter betrieben, und zwar hauptsächlich Wohnungsbau auf einem relativ niedrigen Niveau. Im Geiste so einer stupiden Typisierung: Einfache Häuschen, zweistöckig, dreistöckig, damit man den Bedarf deckt. Denn nach dem Krieg gab es einen großen Mangel an Wohnungen.

Dieses System des Wohnungsbaus geriet mit zwei Kräften in Konflikt: Erstens gefiel es niemandem. Den Bewohnern nicht, weil es ein extrem niedriger Architekturstandard war. Es waren eher Provisorien als etwas Anständiges. Und auf der anderen Seite wurde es vom sozialistischen System ausgenutzt, das eine bestimmte Neigung zum Historischen, zum so genannten Sozialistischen Realismus hatte. Das heißt, dieses System des Bauens geriet zweifach unter Druck. Durch Kräfte, die es eigentlich für sich einnehmen wollten.

Die schöpferischen Architekten bemühten sich, internationale Entwicklungen zu beobachten und funktionalistische Tendenzen fortzusetzen, sich anzunähern an eine bessere Technik, um nicht bei diesem primitiven Bausystem bleiben zu müssen, sondern im Baugewerbe eine Industrialisierung zu erreichen.

Während der staatliche, sozialistische Druck andererseits wiederum darauf abzielte, dass sich die Architekten umorientieren.Und zwar nicht auf das, was in der Welt geschah, sondern auf das, was in der Sowjetunion gemacht wurde, wo in dieser Zeit historisierende Elemente anzuwenden waren, wo der Sozialismus mit großen Bauwerken gefeiert werden sollte, die ihre Vorbilder in der Vergangenheit sahen und so weiter.

Dies verstärkte sich noch, als der erste offizielle Besuch tschechoslowakischer Architekten - aus Bratislava und aus Prag - in der Sowjetunion stattfand. Dort wurde auf sie ein sehr großer ideologischer Druck ausgeübt, diese Tendenzen der sowjetischen Architektur in allen Ländern des damaligen sozialistischen Lagers durchzusetzen.

Diese Zwänge in der sozialistischen Architektur führten zu Grausamkeiten wie Diskriminierung und Gefängnis, bis zum tragischen Zerstören von Menschenschicksalen.So wurden Architekten zu 15 Jahren Haft verurteilt, ihr gesamtes Vermögen wurde beschlagnahmt, die Familien wurden aus Bratislava hinausbefördert und verfolgt.

Das heißt, auf der einen Seite war der Druck äußerst aggressiv, und auf der anderen Seite gab es junge Absolventen der Hochschulen, die sich gruppierten und allmählich in ihrer Meinung, die sie mit den Professoren teilten, Sicherheit gewonnen hatten. Da diese sich aber nicht öffentlich äußern konnten, weil sie zum Schweigen gebracht wurden, so wurden einzelne Ateliers zu Schaffensstätten dieser sozialistischen Projektgruppen. Ich hatte das Glück, dass ich mitten in eine Projektvorbereitung und Bauausführung hier in Bratislava hineingekommen bin. Bei Stavprojekt (Bauprojekt), wo ich angefangen habe, bin ich in ein Kollektiv gekommen, das zu dieser Zeit sehr lukrative Sachen bearbeitete. Zu dieser Zeit waren das Wohnbauten, Mehrfamilienhäuser, es war der Anfang des Siedlungsbaus. Und gerade in diesem Bereich ist es mir gelungen, zu verstehen, dass diese Thematik für die Leute ungemein wichtig ist, dass Wohnen ein Grundbedürfnis des Lebens ist. Und zu verstehen, dass auch das Wohnen seine Entwicklung braucht, dass es sich ändert, dass die Lebensweise der Menschen sich ändert. Und so haben sich in unseren Ateliers Zellen gebildet, die immer irgend eine Idee angewendet haben, die irgendwo aus der Welt aufgeschnappt wurde, auch wenn es schwierig war, etwas aufzuschnappen.

Es existierte hier ein Verbot, westliche Zeitschriften zu verbreiten, es gab hier keine Einfuhr. Sie wurden heimlich in Umlauf gebracht. Viele Kollegen wurden gerade deshalb verfolgt, Studenten wurden aus der Schule hinausgeworfen, weil dort eine Zeitschrift entdeckt wurde... Oder aber Absolventen der Hochschule wurden zu untergeordneten Arbeitsstellen versetzt, wo sie nicht mit architektonischem Schaffen in Kontakt treten durften.

Alle diese neuen Gedanken wurden nur durch persönliche Kontakte mit den Professorenkapazitäten umgesetzt und weiter über ihre Kontakte mit Politikern, die sie hatten. Sie haben uns eigentlich den Weg geebnet, in das öffentliche Bewusstsein zu geraten.

Als ich z. B. die Siedlung Ra?ianska [ehemals Februárka - Anm. d. Verf.] gemacht habe, was seinerzeit ein fortschrittliches Projekt war, so haben wir als junge 32jährige Architekten, als Autorenkollektiv, diese Projekte der Slowakischen Regierung vorgelegt. Das war ein Verein ... das waren so alte Opas. Aber ihnen fiel die Aufgabe zu, das Projekt abzusegnen und so hatte keiner von ihnen den Mut zu fragen, wie das Aufteilungsprinzip oder das Konstruktionsprinzip aussieht, oder was unsere Absichten sind. Sondern diese alten Herren fragten uns: Warum sind auf diesen Perspektiven lauter amerikanische Autos? Unser Škoda ist doch auch ein Auto? Oder: Warum ist dort eine Schweizer Flagge? Es blieb uns also nichts anderes übrig, als zu argumentieren, dass das einfacher zu zeichnen ist. Und tatsächlich, ihre Unwissenheit ausnutzend, konnte man bestimmte positive Elemente durchsetzen, die wir aus der Welt aufschnappen konnten.

Es war nämlich ein Problem, aus dem sozialistischen Lager auszureisen.Ich war 1958 zum ersten Mal in Polen, immerhin das Nachbarland. Und Polen war ein sozialistischer Staat. Aber sie hatten ein anderes Wirtschaftssystem und wir haben damals Polen für Amerika gehalten. Nach Jugoslawien bin ich erst 1962 gekommen. Das waren die ersten internationalen Kontakte, als man zum ersten Mal ins Ausland reisen konnte. Der Kontakt war sehr eingeschränkt, und beschränkte sich meistens tatsächlich auf eine einfache Mundpropaganda oder die Weitergabe von Zeitschriften.

Natürlich hatten diese Politiker nicht von sich aus den inneren Antrieb, gegen die moderne Architektur zu kämpfen. Es sei denn, sie wurden von Einflüsterern informiert - die aus dem Bereich der Architektur kamen, die die andere Seite repräsentierte.

Es war also kein einfacher Kampf mit diesen politischen Analphabeten.

Wie haben Sie in dieser Hinsicht die Situation 1968 erlebt und danach dann die siebziger Jahre?

Ich bin innerhalb der Projektgruppe recht schnell durch die Realisierung relativ bedeutender Gebäude, vor allem Wohnbauten, als junger Mensch in die Position gekommen, dass ich selbständig ein Atelier geleitet habe. Und habe dann angefangen, im Atelier weitere junge Architekten zu versammeln, die in gleicher Weise gedacht haben. Und da kam dann diese unglückliche Normalisierung dazwischen, nach 68, nach der Besetzung. Damals kam es zu einer zweiten Welle der politischen Säuberungen und eine Menge Menschen, z.B. auch Assistenten an den Hochschulen, wurden von Studentokraten - wie wir sie genannt haben - hinausgeworfen. Diese Studentokraten sollten die politische Normalisierung auf den Hochschulen durchführen. Das waren Architekten, die im Prinzip nichts bauten, aber bereit waren, politische Aufgaben zu erfüllen, und die so zu Funktionären wurden. Sie führten Säuberungen auf der Hochschule durch, und weil sie so qualifizierte Architekten hinauszuwerfen hatten, so sagten sie z.B. dem Architekten Milu?ký oder dem bereits verstorbenen Professor Wilhad: Ihr müsst Praxis sammeln, ihr seid Assistenten bei den Professoren, aber ihr habt keine Praxiserfahrung. Wobei die, die das sagten, schon gar keine Praxiserfahrung hatten. Und so haben sie sie einfach hinausgeworfen. Das heißt, dass hoch qualifizierte Architekten, die schon Bauerfahrungen durch die Zusammenarbeit mit Prag gesammelt hatten, anfingen, sich in den Ateliers zu sammeln, die den Aufbau von Bratislava planten. In Bratislava gab es damals schon drei eigene Ateliers, die mit dem Aufbau von Bratislava beschäftigt waren. In diesen Büros gruppierte sich eine Schar junger Menschen, die im Prinzip die fortschrittlichsten Elemente durchsetzten, ob es dabei um Ortbeton ging, um bewegliche Schalungstechnik oder Terrassenhäuser. Matušik, Da?ícek, Chovanec - einfach eine Gruppe von Menschen, die es schaffte, sich mit ihrer Arbeit Anerkennung in der Architekturgemeinde zu erringen, so dass es unmöglich war, diese Anerkennung selbst mit irgendeinem politischen Druck zu zerstören.

Diese Phase hatte ihren architektonischen Schwerpunkt vor allem im Wohnbau. Was dann freilich mit dem unsäglichen sozialistischen Realismus und der einseitigen Hinwendung zum Plattenbau eher tragisch endete. Anderseits ist das auch nur allzu verständlich: nach dem Krieg hatte die sozialistische Ära so eigenartige Visionen. So galt für Bratislava in den sechziger Jahren die Parole: Bratislava muss eine Zweimillionen-Arbeiterstadt werden. Das heißt, Arbeiterstadt bedeutete, dass hier hauptsächlich Arbeiter sein würden, weil die Intellektuellen-Schicht zwangsweise umgesiedelt wurde, irgendwo raus. Wenn hier auch Angehörige der Intelligenz bleiben würden, dann eingeschüchtert, der Arbeiterklasse dienend. Auch wenn man gar nicht genau wusste, was Arbeiterklasse ist. Mit dieser Parole wurde die Megalomanie verbreitet und dieser Megalomanie kam der Wohnbau zupass. Wenn sie die Leute hierher bringen wollten, mussten sie ihnen Wohnungen zur Verfügung stellen. So kam es dazu, dass in Bratislava rapide die Zahl der Wohnungen anwuchs, der quantitative Faktor, der die Stadt Bratislava mit seiner extensiven Entwicklung gezeichnet hat. Bratislava wuchs unheimlich in die Breite, und umgekehrt verarmte und verelendete das Zentrum. Dort wurde nichts realisiert oder falls doch, dann sozusagen wie die Kirschen auf der Torte. Das, was Werbung machte für das sozialistische System. Und so ließ das System auch bestimmte Bauten zu, wie es das Radio auch war, weil das seine Existenz unterstützte. Es ließ den Bau des Theaters zu, weil durch das Theater die Schauspieler seinen Ruhm verbreiteten usw. Aber man kann nicht sagen, dass es sich um eine niveauvolle Art strukturierten komplexen Wohnbaus gehandelt hat.

Wie kann man sich das Arbeiten im Kollektiv vorstellen? Wie waren die Arbeitsbedingungen in den Büros, wie groß waren die Teams, gab es Hierarchien innerhalb der Teams?

Die Kollektive in diesen Ateliers bekamen Arbeitsaufträge wie jeder andere auch, d.h. sie hatten keinen Einfluss darauf, was in Bratislava gebaut werden sollte. Das wurde irgendwo von den politischen Organen entschieden und es kam dann schon als fertiger Auftrag, der zugeteilt wurde, je nach dem, wer gerade freie Kapazitäten hatte. Nicht danach, wer was leisten kann, so dass es eine qualitative Auswahl gegeben hätte, sondern danach, wer freie Kapazitäten hatte - wer im Moment keine Arbeit hat.

Wer hat das entschieden?

Das war die Führungsebene, projektový ústav (Projekt-Institut). Das war eine tausendköpfige Organisation, die einen Generaldirektor hatte, Direktoren und einfach einen furchtbar großen administrativen Apparat, der alles zermahlt hat und dann blieb dem Architekten nur noch der Auftrag: Hier hast du das, du entwickelst das Projekt in der und der Stundenzahl und gibst es zu dem und dem Zeitpunkt ab.

Aber wir haben in dem Pseudokollektivsystem ein echtes Kollektiv gebildet. Wir, die paar Leute, die in den Ateliers arbeiteten, haben die Probleme durchdiskutiert, haben uns eine eigene Meinung gebildet und uns gegenseitig bestätigt in unseren Ansichten. Zum Beispiel: In meinem Atelier geschah es zum ersten Mal, dass in der Geschichte des Sozialismus Studenten, die einen Wettbewerb gewonnen haben, ihn bei mir realisieren konnten. Ich habe die Verantwortung für sie übernommen. Das heißt, neue Ideen wurden auf diese Weise geboren und wir haben auf diese Weise Leute gewonnen. Diese Studenten sind heute berühmte Architekten.

Das war ein Freizeitzentrum in der Hohen Tatra - eine recht bedeutendes Projekt. Und auf diese Weise haben wir es durchgesetzt.

Darf ich wissen, welches Projekt das war?

Das ist in Ždiar, damals gehörte es den Gewerkschaftlern, ich weiß nicht, wem es heute gehört, aber damals baute man es für die Gewerkschaftler. Und so war unsere Arbeitsweise: Wir haben abends, in den Nächten, bei Wettbewerben immer diskutiert, durchdiskutiert - es war ein Heidenspaß. Wir haben sogar abends, wenn unsere Chefs, alles berühmte Architekten, nach Hause gegangen waren, uns auf das Projekt konzentriert und es schließlich zerstückelt. Morgens kam der Herr Professor und fand auf seinem Tisch etwas Neues. Die Teufel! Haben sie hier schon wieder etwas gemacht! Aber er hat gesehen, dass es Hand und Fuß hatte und so ging es damit weiter. Das heißt, wir haben auch in die Projekte eingegriffen, die nicht unsere Domäne waren. Wir haben einfach versucht, diese Leute zu überzeugen, dass es auf eine andere Weise gehen sollte.

Deswegen kann ich auch heute nicht begreifen, warum uns die Architekten in ihre einzelnen Büros zerfallen sind. Sie treffen sich überhaupt nicht, niemand weiß etwas über sie - ich könnte nicht unter diesen Bedingungen arbeiten.

Wir haben irgendwie auf dem Tisch gearbeitet. Und sie arbeiten unter dem Tisch.

Vielleicht können wir jetzt speziell zum Gebäude des Slowakischen Rundfunks kommen. Wie ist es überhaupt zu der Idee gekommen? War das auch so eine Nachtaktion?

Also das Radio hat eine relativ lange Entstehungsgeschichte. Aber im Prinzip ist es ein Kind seiner Zeit. Man fühlte eine gewisse Unterstützung: Keine Angst, man muss mutig an die Sache herangehen. Und so irgendwie haben wir die Sicherheit für die Arbeit gewonnen. Das Radio ist aus Wettbewerben hervorgegangen, die irgendwie verwischt, unklar waren. Zunächst gab es einen Wettbewerb zur Standortbestimmung - wo es in der Stadt stehen soll. Zu der Zeit wurde das Fernsehgebäude in Bratislava gebaut und das war außerhalb der Stadt. Diese Tatsache rief eine gewaltige Kritik hervor. Abgeschnitten von der schöpferischen Basis: Journalisten, Schauspieler, einfach alles, die ganze Kultursphäre, war in der Stadt und sie mussten raus in die Natur nach Karlová Ves zu diesem Fernsehgebäude. Das heißt, zu dieser Zeit stellte sich die Frage: Wo überhaupt bauen? Im Zentrum oder dort? Der Gedanke, im Zentrum zu bauen, gewann - es gab zwei Entwürfe, die dieses Grundstück dafür vorgesehen haben. Und dieser Wettbewerb verfestigte und bestätigte diese Haltung.

Aber irgendeinen Fortschritt durchzusetzen, war zu dieser Zeit nicht einfach, aber für uns wirkte sich die damalige politische Situation günstig aus. Die Probleme der Tschechoslowakischen Föderation begannen sich nämlich etwas disharmonisch zu äußern, und in Bratislava entwickelte sich beständig das Gefühl, als Hauptstadt der Slowakei nicht anerkannt zu sein. Und daher gab die föderale Regierung in bestimmten Dingen nach und lockerte die Leine, damit einzelne Bestandteile der staatlichen Infrastruktur aufgebaut werden konnten. So bekam auch der Rundfunk in Bratislava grundsätzlich grünes Licht. Und das bewirkte, dass wir uns auch bestimmte Kapriolen in der Technik erlauben konnten, weil wir uns darauf berufen haben: der Rundfunk ist eine Technik des zwanzigsten Jahrhunderts. Es kann kein Bürogebäude werden, so wie das bisher war und nachher wird es umgebaut, sondern dass es eines bestimmten Raumkonzeptes bedarf. Und so haben wir uns allmählich den Entwurfsfreiraum vergrößert. Es wurde von mehr und mehr Leuten verstanden. Es galt aber die Realisierung abzusichern - zu dieser Zeit bei uns von Stahl zu sprechen oder Sonderbauten war ein Problem. Es hat uns viel Arbeit gekostet, bis diese Idee verstanden wurde. Und es war nicht nur die Frage der Konstruktion oder der Grundform, sondern auch der inneren Struktur - auch wenn es uns nicht gelungen ist, es bis zum Schluss durchzuhalten. Bei den Architekturtagen habe ich erwähnt, dass die große Raumlandschaft nicht realisiert wurde. Trotz allem denke ich, dass es für die Zeit damals ein große Leistung war und dass es eines riesigen Aufwandes bedurfte, es bis zu diesem Ziel durchzuziehen.

Zu der „Rosine im Kuchen“: Der Sockel, soweit wir es verstanden haben, war ja ursprünglich als städtebauliches Konzept geplant, das auch erweiterbar ist und sich mit der Umgebung vernetzt. Wie kam es überhaupt zu der Idee, einen relativ großen Sockel auszuführen, und darauf eine Pyramide auf den Kopf zu stellen. Und wie viel von diesem ursprünglichen Konzept ist dann realisiert worden?

Ich fange mit der Form an. Der Form liegt irgendwo im Unterbewusstsein das Gerücht oder die Tatsache zu Grunde, dass zum ersten Mal in der Tschechoslowakei, 1926 vom Flughafen in Gbely, aus einem Zelt gesendet wurde. Im Prinzip schützte ein Militärzelt den ersten Sender in der Tschechoslowakischen Republik. Es gibt hier also eine gewisse Idee. Aber ich möchte nicht behaupten, dass das der Hauptgedanke gewesen ist, vielleicht wirkte sie im Unterbewusstsein unterstützend. Prinzipiell ging es darum, dass das Rundfunkgebäude eine gewisse Anzahl von Objekten, die auf dem Gelände untergebracht werden mussten, beinhalten muss. Und über ihnen darf es keinen weiteren Betrieb geben. Das ergibt einen relativ großen Anteil, und daraus besteht auch der große Sockel, der uns einen relativ großen Raum einnahm. Es blieb uns dann nur eine Möglichkeit: Wenn ein Großteil des Grundstückes durch ein Sockelgeschoß eingenommen werden muss, dann habe ich die Möglichkeit, einen Turm aufzustellen [zeichnet Fladen und Turm]. Das war ein allgemeingültiges Prinzip zu dieser Zeit - es wurde „Fladoturm“ (plackovežák) genannt . Das heißt ein Fladen und ein Turm wurden verbunden und wenn man sagte, das ist so ein „Fladoturmprinzip“, war das eine verunglimpfende, wertende Bezeichnung. Unser Konkurrent im Wettbewerb hatte genau diese Idee - er kombinierte sie noch mit einem Konzertsaal, dann waren es also drei Elemente.

Wir hatten ein anderes Konzept. Da wir ja den großen Sockel nicht entfernen konnten, haben wir gesagt, dass nur ein kleiner Teil des Sockels dazu dienen wird, den oberen Teil zu tragen und hierauf haben wir einfach diesen Trichter gesetzt. Die größte Rolle spielte bei diesem Prinzip bereits die Statik. Wenn der Kern geschlossen ist, dann befindet sich außen der zweite Mantel, die offenen Räume, die uns diesen Kern vor Autolärm schützen. Dieser Gedankengang war der ausschlaggebende für die Form.Zu Anfang der Entwurfsphase war die Form flächig, nicht räumlich, es ging nur nach zwei Seiten. Bis der Statiker die Symmetrie ins Spiel brachte und eigentlich diesen Korb bildete. Das heißt, die Idee der Form entwickelte sich aus den stadtplanerischen Vorgaben, den konstruktiven Vorgaben, den Vorgaben des Innenraumes, dass das eine das andere vor dem Außenlärm schützt. Und die letzte Phase schließlich war das Konzept, dass wir etwas neues hineinbringen wollten. Und dies wiederum ergab sich aus dem weiteren städtebaulichen Umfeld. Zu der Zeit sollte ein breiter Boulevard durch die Stadt geführt werden, die sogenannte Querachse. Das Radio sollte damals das letzte Gebäude sein vor dem Abschluss des Boulevards beim neuen Bahnhof. Das heißt, mit der entstandenen Form wollten wir auch die besondere Aufgabe und außergewöhnliche Funktion des städtischen Raumes, der dort entstand, ausdrücken.

Zum ersten Rundfunk aus dem Zelt ...

Das ist im Unterbewusstsein, ebenso wie man nicht ausschließen kann, dass, sagen wir einmal, Oscar Niemeyers Museum in Caracas ... Es ist ebenfalls in dieser Zeit entstanden, es ist ein anderes Prinzip, aber irgendwie ...

Was an diesem Konzept unter anderem sehr beeindruckt, ist, dass durch diese Form ein relativ großer Innenraum sehr hell und angenehm mit Tageslicht ausgeleuchtet wird.

Jetzt würde ich gerne noch etwas zum Erdgeschoß sagen, weil uns das ebenfalls beschäftigt hat und noch beschäftigt. Da das ursprüngliche Konzept vorsah, dass sich hier das Rundfunkgebäude befindet und wir vorausgesetzt haben, dass die Verbindung mit dem Bahnhof und zur Querachse, wo gesellschaftlich und kulturell bedeutende Gebäude stehen sollten, über das erste Geschoß stattfinden sollte. Das heißt, wir haben das Erdgeschoß dem Verkehr überlassen, weil es nicht absehbar war, dass der Verkehr eines Tages unterirdisch verläuft. Die ganze Infrastruktur umzubauen war - und ist auch heute - sehr aufwendig, sie sehen ja auch die Kämpfe rund um die U-Bahn. Das heißt, wir wählten die folgende Variante: Da sich hier so viele Gebäude konzentrieren, die keinen städtischen Charakter haben, die kein der Stadt und der Bevölkerung dienendes Erdgeschoß haben, bringen wir das Erdgeschoß nach oben in das erste Stockwerk. Und deswegen ist auch das Rundfunkgebäude so konzipiert. Das ganze Gebäude um den Kern herum ist durchgängig. Es gibt eine große Freitreppe, damit die Fußgänger nach oben kommen können, dann eine Verbindung auf die andere Seite zur Bank, weil hier Restaurants, Cafés, studentische Einrichtungen usw. geplant waren. Wir haben also vorausgesetzt, dass das Erdgeschoß auf die Höhe des ersten Stockwerks gelangt, wo sehr viele Geschäfte sind, und wo die Menschen vom Verkehr unbehelligt sich frei zwischen diesen Einrichtungen bewegen können ... Das war unsere Idee, die uns letztendlich enttäuschte, das heißt, sie fiel der Tatsache zum Opfer, dass das Konzept der Querachse aufgegeben wurde. Die Querachse ist heute von zufälligen Gebäuden besetzt. Wie sie sehen, ist neben dem Radio ein weiteres totes Bankgebäude entstanden, das ebenfalls kein Erdgeschoß besitzt. Genauso wie die Ministerien keines besitzen. Das bedeutet, dass hier heute ein totes Viertel entsteht, dass man irgendwann revitalisieren muss, aber dass dies auf dem Niveau des ersten Stockwerks geschehen könnte, ist bereits verhindert.

Diese Idee ermöglichte es uns aber, zwei Straßen zu überwinden, weiter zu gehen und hier wo die Pyramide herauswächst, diese Etage zu verbinden, auf dieser Etage Geschäfte zu bauen und einfach Einrichtungen, in denen man sich bewegen könnte von wo aus man in die Halle gehen könnte, die jetzt ungenutzt ist, die ein Bestandteil dieser Promenade hätte sein können. Auf dem ersten Stock hätten Konzerte stattfinden können. Verschiedene Matinees und Veranstaltungen, mit denen der Rundfunk hätte helfen können, die Stadt zu beleben. Aber jetzt haben wir hier ein Bankgebäude, das keinen Außenraum hat. Hier haben wir das Verkehrsministerium ohne Erdgeschoß, hier das Finanzministerium ohne Erdgeschoß, das Regierungsgebäude, alles ohne Erdgeschoß. Und alle bräuchten diese Einrichtungen - etwas einkaufen können, etwas essen, sich irgendwo hinsetzen, entspannen und so weiter.

Wir haben also vorausgesetzt, dass man mit den gemeinsamen Mitteln dieser staatlichen Institutionen dieses Gebäude im Sinne der ursprünglichen Idee beleben könnte.

Gibt es also keine Anzeichen dafür?

In der Slowakei funktioniert das Wirtschaften noch auf so einem primitiven niedrigen Standard, dass es dazu eines Investoren von Außen bedürfte, dem es auf ein paar Milliarden nicht ankommt. Ich habe sehr für den Herrn Szeres plädiert, einem amerikanischen Ungar, bei dem die fünf, zehn Milliarden keine Rolle spielen würden. Nur: In der Slowakei ist eine Atmosphäre, das man sagt: Schön und gut, aber er ist Ungar.

Er ist, was er ist - er soll es halt bauen.

Kompliziert.

Das ist also das Schicksal des Erdgeschoßes.

Von Bratislava, einer vergleichsweise jungen Hauptstadt, hat man im europäischen Ausland eher nur ein unscharfes Bild. Wie sehr kann moderne Architektur - insbesondere auch die Bauten der 70er Jahre - einen Beitrag zum Wiedererkennen und Erinnern des Stadtbildes leisten?

Könnten markante Bauten wie die Brücke SNP oder das Rundfunkgebäude diese Lücke füllen und zu Wahrzeichen werden?

Das ist ein sehr ernste Frage und führt uns wieder zum gesellschaftlich-politischen Klima, das hier herrscht. Bratislava erlebte in den sechziger Jahren, oder man könnte sagen im letzten Jahrhundert - auch die heutige Zeit würde ich dazu rechnen - ein großes Trauma in seiner Entwicklung. In den sechziger Jahren war es dieser sinnlose Druck: Zweimillionenarbeiterstadt. Das war die erste Bombe, die sich sehr schädigend auswirkte. Das zweite: das letzte Jahrhundert war begleitet von einem großen Unverständnis oder nicht ausreichendem Verständnis des Verkehrssystems. Es wurde ein Grundgerüst für den Verkehr zementiert, ohne überhaupt zu wissen, was Verkehr bedeutet. Das haben Leute geplant, die noch nie eine Autobahn gesehen haben. Und wir haben jetzt eine Autobahn bis in das Zentrum der Stadt und auf Jahre hinaus wird sie durch das Zentrum gehen. Täglich bringt uns die Autobahn immer mehr Autos in das Zentrum - das ist eine Tragödie. Aber was das schwerste Trauma ist: Bratislava kam in den sechziger, siebziger Jahren an den entscheidenden Punkt seiner Entwicklung. Es muss in Zukunft nicht eine Stadt neben, sondern eine Stadt an der Donau werden.

Bisher galt, und das ist ein grundsätzlicher Fehler, dass Bratislava eine Stadt neben der Donau ist und mit dem Flussufer endet alles. Es wurde nicht verstanden, dass die Stadt auf die andere Seite hinübergehen muss und zu einer Stadt an der Donau werden muss und dass diese Umwandlung sehr schmerzhaft sein wird. Schmerzhaft deswegen, weil durch die Tatsache, dass die Donau zur Achse der Stadt wird, auch das Verkehrssystem geändert werden muss. Von Grund auf muss es geändert werden und wir bauen weiter wie die Blinden, die letztgültige Lösung wird weiter verschoben und die jetzige Lösung wirkt sich verschlechternd aus, das ist eine der vielen Tragödien.

Wir stehen gerade vor einer letzten solchen Etappe, die eine Abhilfe schaffen könnte. Es soll ein Wettbewerb ausgeschrieben werden, für das rechte Donauufer. Was das Bild von Bratislava eigentlich ausmacht, ist ja die Burg und das Ufer im Abschnitt zwischen den zwei Brücken, an dem 200 Jahre lang gebaut wurde. Einen Abschnitt der doppelten Länge haben wir innerhalb von zwei Jahren an einen Investor verkauft - aber die Stadt weiß nicht, was dort gebaut werden soll. Und dieser Investor will das im Zeitraum von vier Jahren bauen. Hier wächst uns ein neues Manhattan heran. Dabei hatten wir irgendwann früher das Prinzip, das hier bis zu dieser Querachse eine bestimmte Höhe nicht überschritten werden darf, dass das hier die Domäne der Altstadt ist. Sie können sich ja vorstellen, wie es dort aussehen wird. Eine weitere misslungene Kopie, eine weitere Wunde, die das Gesicht dieser Stadt zeichnen wird . Für immer werden alle diese natürlichen, historischen Gegebenheiten und die dort entstandenen Dominanten zerstört. Wir wissen schon, was die ausländischen Architekten für uns vorbereitet haben. Das ist dieser Riverpark - ich weiß nicht, ob sie dieses Projekt kennen, ich würde empfehlen, es sich einmal anzuschauen. Das sind holländische Architekten [Erick van Egeraat – Anm. d. Verf.], die das zu uns herschmuggeln und die slowakische kulturelle Öffentlichkeit hat geklatscht, als diese Projekte vorgestellt wurden. Dabei ist es eine Vermischung anonymer internationaler Projekte, die am Computer zusammengefügt wurden und dazwischen ist ab und zu ein grüner Baum hineingeklebt, damit es sich irgendwie Park nennen kann. Es ist schrecklich, auf welche Weise wir uns zu diesen unbezahlbaren und unersetzlichen Werten verhalten.

Das heißt der Stadt fehlt eine langfristige Vision, die nichts zu tun haben muss mit unseren heutigen Möglichkeiten, die aber bestimmte, nicht umzuwerfende Regeln aufstellt, gegen die niemand verstößt. Es darf nicht passieren, dass eine Idee fünfzig Jahre Bestand hatte, und wir haben heute schon so viele Häuser dort hingebaut, dass man sie nicht mehr verwirklichen kann. Und das werden wir am Donauufer ganz sicher auch so machen. Bratislava zerstört das letzte Wertvolle, was es noch hat, weswegen die Leute sie mögen, auch die ausländischen Besucher. Sie werden bald überhaupt nicht mehr kommen, weil wir die Stadt im Grunde genommen zerstört haben.

Das ist also eine der großen Tragödien, und einer der Gründe, warum es der Stadt nicht gelingt, [sich international zu profilieren]. Und dann diese Bruchteile, die nie ein Ganzes gebildet haben, das für die Bewohner interessant gewesen wäre. Es wird auch von den Bürgern verurteilt, sie können das nicht verstehen. Und daher war es fast ein Wunder, dass sie den Dede?ek für seine Nationalgalerie nicht gelyncht haben. Glauben sie ja nicht, dass die Brücke als Bauwerk des Jahrhunderts durch die Öffentlichkeit als etwas Positives aufgenommen wird, oder dass das Rundfunkgebäude begeistert aufgenommen wird als etwas Positives. Die moderne Architektur - gerade aufgrund ihres fragmentarischen Wesens, weil sie in eine Umgebung einbrach und bestimmte Werte zerstörte ohne sie durch etwas Neues zu ersetzen - ist noch nicht in das Bewusstsein der slowakischen Öffentlichkeit gedrungen und ist auch noch nicht in das Bewusstsein der Theoretiker gedrungen. Die Theoretiker heute - Matúš Dulla und Leute von seinem Schlag - fangen jetzt an, die Werte und Gedanken, dieser sechziger Jahre aufzuarbeiten - jetzt wo es schon relativ spät ist. Matúš Dulla [mit Henrieta Morav?íková – Anm. d. Verf.] hat jetzt ein Buch herausgebracht über „Architektur in der Slowakei”. Bratislava bräuchte eine umfassende Bewertung, etwas, dass es den Leuten näher bringt, damit sie wissen, was die Grundlage war für dieses mittlerweile entwertete Konzept.

Als wir bei den Architekturtagen mit den jungen Architekten im Radiogebäude waren, habe ich gesehen, wie sie über die Raumstruktur gestaunt haben - und sie hatten ja noch nicht einmal die Konzertsäle gesehen. Niemand kennt das, da kommt niemand hin. Die Leute kennen die Architektur überhaupt nicht. Und es wird auch nichts unternommen, damit sie in das Bewusstsein gelangt. Es wird bei uns nicht in den Schulen gelehrt. Damals in Prag hat der bereits verstorbene Professor Honzík das Buch „Architektur für alle” herausgegeben, in dem er die Leute lehrte, dass sie von Architektur umgeben sind, dass - und wie - sie diese aufmerksam wahrnehmen sollen, dass sie ja für sie da ist und dass die Leute sie kritisieren sollten, nicht die Kritiker. Das fehlt in Bratislava, in diesem Punkt ist Bratislava zurückgeblieben. Das ist eine objektive Wahrheit.

Das Podhradie-Areal unterhalb der Burg war sicher für Bratislava der wichtigste Wettbewerb der letzten Zeit. Wie ist dieses Projekt in der Fachwelt und Öffentlichkeit diskutiert worden, und wie sind die Aussichten im Moment?

Ivan Matušík hat zwar gewonnen, aber er macht nicht weiter. Jetzt, wo das Grundstück schon verkauft ist, wo der Investor schon Projekte im Ausland plant, werden im Stadtrat Richtlinien verabschiedet für die Erarbeitung neuer städtebauliche Grundsätze. Und erneut bestätigen diese idiotischerweise, dass dort der historische Städtebau wieder auferstehen muss, eine historisierende Umgebung. Diese Stadt ist nicht in der Lage zu verstehen, dass das, was früher die Torsituation einer Kleinstadt war, heute das Zentrum einer Großstadt bildet, die weit über dieses Areal hinausgewachsen ist. Die alten Strukturen, die schon alleine Schwierigkeiten haben, sich zu behaupten und nicht in der Lage sind, auf die Neue Brücke einzugehen, können da nicht bestehen,

Wir haben den Wettbewerb zusammen mit Matušík angefangen, er hat sich dann verselbständigt und wir haben mit dem Bürgermeister und allen schwere Kämpfe ausgetragen: Wir warnten sie davor, es zu verkaufen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, was man dort haben will. Wichtige Fragen wie die zukünftige Lage des Diplomatenviertels, des Regierungsviertels oder der modernen Slowakischen Galerie sind noch völlig offen, aber die Ufer werden schon an Privatinvestoren verkauft.

Das Besondere am gegenüberliegenden Donauufer ist die Position zwischen dem Stadtkern und dem Stadtteil Petržalka, die ja nur sehr unzureichend miteinander verbunden sind. Wie kam es zu dieser Lücke und wo liegen die Chancen in der Zukunft?

Der internationale Wettbewerb von 1967, den ich mitorganisiert habe, war sehr lehrreich, aber er hatte einen fatalen Fehler: Wir haben den Wettbewerbsteilnehmern ein nicht zu änderndes Verkehrssystem vorgegeben. Und damit haben wir ihnen im Prinzip die Hände gebunden. Trotz allem sind viele mit anderen interessanten Lösungen gekommen, bei denen sie Petržalka wirklich sehr organisch an die Stadt angebunden haben. Vor allem die Japaner haben mit einem enormen Gefühl die hier vorhandenen natürlichen Vorgaben herausgespürt, haben daraus ein kleinräumiges, romantisches Umfeld geschaffen und haben es an den städtebaulichen Dominanten ausgerichtet. Es war nicht einfach nur: Hier habt Ihr eine große Fläche, und jetzt in Parzellen aufteilen. Nein, sie haben die ganze Bebauung zu den Dominanten gedreht.

Wenn es gilt, so ein großes Gebiet zu organisieren, dann ist es üblich, sich zum ganzen Stadtgebiet zu äußern - und wir hätten bestimmt mehr davon gehabt, wenn die Teilnehmer ihre Ansicht zur ganzen Stadt hätten äußern können, so wie es z.B. auch bei der Stadt Prag üblich ist. Dort hat man einen sehr interessanten Workshop durchgeführt und die Architekten, die daran teilgenommen haben, mussten sich zum Gebiet der ganzen Stadt äußern.

Und es gibt auch heute keinen Wunsch nach einer übergreifenden städtebaulichen Lösung?

Nein. In letzter Zeit hat sich der ehemalige Präsident Schuster sehr zu Wort gemeldet, der ausdauernd nach einer Vision für die Entwicklung des Staates verlangt hat. Aber er selbst hat den Bedarf nach dieser Vision nicht empfunden, er hatte nur davon gehört und zur Rettung seiner künftigen Kandidatur dann diese Idee propagiert. Bei uns gibt es in der Politikgemeinde und allmählich auch in der kulturellen Welt bald keinen mehr, der sich mit solchen ernsthaften Gedanken engagieren will. Bei uns gibt es, um die Wahrheit zu sagen, keine Diskussion. Für die Fähigkeit zur Diskussion fehlen uns mindestens zwei Generationen demokratischer Entwicklung.

Inwiefern ist Architektur überhaupt ein Thema in der slowakischen Öffentlichkeit?

Die Leute beginnen gerade, ein bisschen die Notwendigkeit der Architektur zu fühlen. Sie können sie noch nicht wertschätzen, sie wissen nicht, was es ist.

der Dichter Janko Smrek schrieb einmal das Gedicht: „Jeder Slowake ein Architekt“. Jeder versteht alles und vor allem dann, wenn es nicht sein Bereich ist, sondern der eines anderen. Das ist die herrschende Tendenz im Kulturbereich.

Oft sind es gerade die Kulturarbeiter, die sich in Vielem täuschen. Milan Lasica [bekannter slowakischer Humorist, Anm. d. Verf.], ein guter Freund von mir, ist ein kulturell sehr engagierter Mensch und seine Vorstellung von der Qualität einer städtischen Umgebung ist, dass es romantisch sein soll und dass es viele Kneipen gibt. Ich sagte ihm: Aber das reicht nicht, romantisch zu sein. Das kann man in egal welcher Umgebung machen und viele Kneipen auch. Die Frage ist, ob es eine Seele hat.

Die alte Stadt, das waren nicht nur die alten romantischen Mauern und die Kneipen - es hatte Seele, die Sachen haben aufeinander aufgebaut und man kann das nicht einfach so oberflächlich sehen: Baut unter der Burg wieder das alte Viertel auf und die sechs Kneipen, die dort waren und alles wird gut. Das wird es überhaupt nicht. Falls das neue Viertel Vydrica nicht perfekt geplante Parkmöglichkeiten bietet, einen Verkehr, der nicht gefährdet, solange es nicht auf einem hohen, zeitgemäßen technischen Niveau entwickelt wird, wird niemand dort investieren und wohnen wollen.

Da würden wir den Zustand wiederherstellen, der dort vor dreißig Jahren herrschte. Ich war 1962 stellvertretender Stadtarchitekt.Das war zu der Zeit, als die Häuser unter der Burg wie Kartenhäuser in sich zusammenfielen. Wir sind herumgegangen und haben die Asozialen aus Löchern gezogen, in denen Menschen einfach nicht leben sollten. Auf einer meterhoch aufgetürmten Schicht Kohle schliefen zwei vereinsamte Frauen auf Lumpen, und die Toilette war es auch, einfach schrecklich. Wir baten damals die wohlhabendere Schicht von Künstlern und Freunden, dort etwas zu investieren. Wir haben einen einzigen gefunden: den Bildhauer Staník, der in das Gebäude zum Guten Hirten investiert hat. Und der „Gute Hirte“ ist uns erhalten geblieben, aber die übrigen haben lieber Grundstücke gekauft, die hektargroße Parks waren, ich möchte sie nicht erwähnen. Später waren sie Verfechter der historischen Architektur, aber als es notwendig war, etwas dafür zu tun, da waren sie nicht bereit.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft der Architektur und speziell der Architektur in der Slowakei?

Das ist eine sehr schwierige Frage, einerseits bewundere ich nämlich die heutige Zeit, ich bin froh, dass es so gekommen ist, und ich habe auch alles dafür getan, dass es kommt. Ich hatte ja in der Vergangenheit große politische Probleme - auf den Plänen vom Rundfunkgebäude steht mein Name nicht drauf, die Zeichnerinnen mussten nach der Hälfte der Bauzeit meinen Namen überall rauskratzen. Es waren für mich keine rosigen Zeiten. Zwanzig Jahre lang konnte ich im Grunde genommen nicht frei arbeiten, nur als Hilfsarbeiter. Aber das macht nichts. Ich habe alles mögliche dafür getan, dass das System zu Ende geht; ich bin froh, dass diese Wende kam und bewundere sie. Aber ich bin traurig, wie das Gros der Architekturgemeinde sich verhalten hat. Den meisten Architekten reichte es, Türen zu öffnen zum eigenen Unternehmertum, sie haben sich zurückgezogen, jeder in sein Schneckenhaus - und das ist ein großer Fehler. Die neue Architektur entsteht in einer weit größeren Anonymität als zu sozialistischen Zeiten. Hier wissen Sie nicht, wer welches Haus geplant hat oder wer Ihr Haus beschädigt hat, weil die Architekten in das Werk anderer eingreifen ohne die Autorenrechte zu respektieren. Fatal ist der Einfluss Unfähiger in den Planungsprozess. Daraus entsteht dann dieses „Unternehmerbarock“.

Und das schädigt meiner Meinung nach die slowakische Architektur mehr, vor allem weil es sich in einem großen Maße ausbreitet.

Auf der anderen Seite gibt es hier eine Gruppe junger progressiver Architekten um Ján Bahna und Závodný, die wirklich tun, was sie können, damit die Architektur vorankommt.

Ich kann ihnen über alles Auskunft erteilen, weil ich ein reines Gewissen habe in allen Dingen und ich muss nichts vor niemandem verstecken. Das ist also ein gewisser Vorteil und ich bin froh, dass ich nach fünfzig Jahren Arbeit in so eine Position gekommen bin. Meine Domäne war der Wohnungsbau. Ich habe sehr viele Wohnungen gebaut. Vorgestern waren wir mit den Grünen demonstrieren gegen das Fällen von Bäumen und ich bin da hingekommen und die meinten zu mir: Du bist auch bei uns? Und ich sagte: Selbstverständlich, ich habe doch in den fünfzig Jahren in denen ich gearbeitet habe, an Bäumen mindestens eineinhalb Hektar angepflanzt. Wenn ich das Grün in den Siedlungen zusammenzähle, das heute schon zu schönen Wäldchen angewachsen ist und ich sehe, wie die Leute dort hingehen um auszuruhen, dass sie sich im Sommer Decken ausbreiten und legen sich dort mit ihren Kindern hin ... Ich sage also: Ich habe eineinhalb Hektar gemacht. Wenn das jeder gemacht hätte, wäre Bratislava komplett grün.

dérive, Mo., 2005.01.03

verknüpfte Zeitschriftendérive 18 Sampler