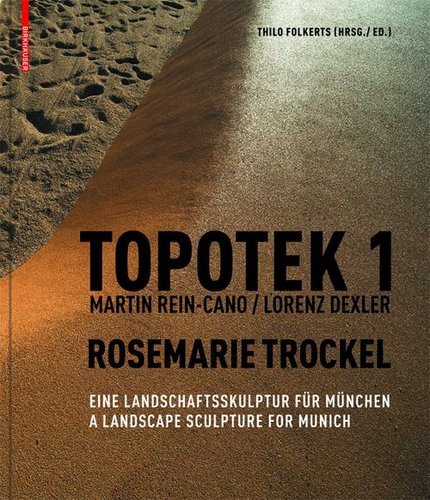

Erinnerung übertragen – Weltkulturerbe Kloster Lorsch

Eine Weltkulturstätte wird als topographische Abschrift nacherzählt. Der Entwurf von Topotek 1 und hg merz ging 2010 aus einem Wettbewerb zur szenographischen und landschaftsarchitektonischen Aufwertung des Ortes hervor.

Eine Weltkulturstätte wird als topographische Abschrift nacherzählt. Der Entwurf von Topotek 1 und hg merz ging 2010 aus einem Wettbewerb zur szenographischen und landschaftsarchitektonischen Aufwertung des Ortes hervor.

Die klassischen Schriften des Altertums sind als Originale zum grossen Teil verloren. Über das biblische Paradies oder die Geschichtsschreibung des Herodot wissen wir vor allem durch Abschriften, die in den Skriptorien der mittelalterlichen Klöster erstellt wurden. Eines der wichtigsten Zentren dieser Neuauflage des kulturellen Gedächtnisses war die Benediktinerabtei im südhessischen Lorsch, unweit von Worms. Als Kloster schon 1557 aufgehoben und seit 1991 als Weltkulturerbe anerkannt, teilt der Ort jedoch das Schicksal der antiken Schriftstücke: Wenig an Originalsubstanz ist erhalten. Die zahlreichen Besucher finden derzeit eine Torhalle aus dem 9. Jahrhundert vor und einen Rest des Kirchengebäudes, das Zeugnisse bisher ungezählter Bauperioden vom 8. bis zum 18. Jahrhundert bewahrt. Als eines der letzten erhaltenen karolingischen Bauwerke ist vor allem die Torhalle ein wichtiges Zeugnis der nachrömischen Zeit östlich des Rheins, der räumliche Kontext der historischen Klosteranlage aber ist schwer nachzuvollziehen. Lesbar bleibt jedoch die spezifische Topographie des Ortes.

Nachdem der ursprüngliche Gründungsort, das sogenannte Altenmünster, in der Niederung des kleinen Flusses Weschnitz aufgegeben war, wurde die karolingische Abtei ab 767 in Sichtweite auf einem Dünenrücken errichtet und das Kloster mit einer Mauer umgeben.

Orte lesen lernen

Der Kerngedanke des Entwurfes für die Weltkulturerbestätte ist das Anschaulichmachen des Ortes als landschaftlicher Raum. Die Zielsetzung ist, die Klosteranlage jenseits der objekthaften Relikte zusammenhängend lesbar zu machen. Diese gestalterische Strategie ermöglicht es auch Gebäude und Einrichtungen späterer Zeitschichten als Teil des Ortes zu integrieren. Die Komplexität des abstrakten, gedanklichen Fügens verlorener räumlicher Zusammenhänge und geschichtlicher Abfolgen wird mit der atmosphärischen Landschaftlichkeit als Raumerlebnis zugänglich gemacht.

In einer dramaturgischen Neuordnung wird die Ankunft der Besucher von der bisherigen Verortung direkt neben dem Erlebnishöhepunkt «karolingische Torhalle» in die Nähe zum Altenmünster in der Niederung verlegt – also topografisch gewissermassen an den Anfang der Siedlungsgeschichte des Klosters. Der gesamte Landschaftsraum um die historischen Orte sollen so geöffnet werden, dass der Besucher mit dem freigestellten Blick auf die Klostermauer einen Eindruck vom räumlichen Umfang der Anlage erhält. Auf Grundlage des vorhandenen Wegenetzes werden verschiedene Routen durch die Felder angeboten. Informationen zu ausgesuchten Themen entlang des Weges werden über in den Boden eingelassene Tafeln vermittelt; der Boden wird zum Sprechen gebracht.

Ergänzend dienen – ausserhalb der Klostermauer – diverse museale Schauräume, wie ein «Schaudepot» mit Exponaten aktueller Grabungen und ein «Ort des Wissens» als Museumszentrum der detaillierten Wissensvermittlung auch übergeordneter geschichtlicher Sachverhalte.

In der Klosteranlage selbst bildet die ablesbar gestaltete Topografie der Düne mit einer gepflegten, überall betretbaren Rasenoberfläche die zusammenhaltende Textur des Ortes. Die auch historisch freistehende Torhalle erhält, als stadtseitiger Zugang zum Kloster, einen umgebenden Bodenbelag, der von Pflasterung zu Rasenfläche im Inneren der Anlage übergeht. Inmitten des lockeren, ausgelichteten Baumbestands erfährt sich der Besucher in einem kultivierten Park. Geschichte kann hier begangen werden.

Topografie als Ausdruck

Anders als vormals gängige bauliche Vergegenwärtigungen, die auch in Lorsch in den 1980er-Jahren an Grabungsorten als Vermittlung vermeintlichen Wissens erstellt wurden, basiert der neue Entwurf auf der Sprache des Bodens. Der heute als gesichert anzusehende bauliche Umfang der Klosteranlage wird mit topografischen Gesten nacherzählt, das verlorene Volumen wird zu lesbarem Abdruck gekehrt. Die Umrisse der Klosterkirche, des umbauten Vorhofes, der Klausur mit dem Kreuzgang, des Infirmariums und der Mönchslatrine werden durch Aufhöhung des umliegenden Geländes als Abdrücke abgebildet. Mit einer scharf gezogenen, etwa 35 Zentimeter hohen Böschungslinie wird der Boden zur lesbaren Schrift geformt. Die nun als Abdruck präsenten Gebäudeumrisse machen das Ausmass der Klosteranlage und die Zusammenhänge der unterschiedlichen Bauten im Raum wieder sichtbar.

Die neue Gestaltung versteht sich als Ausdruck eines Verständnisses von Wissen als Prozess. Soweit nicht durch aufwändige und teure Grabungen punktuell aufgeschlossen, bleibt das archäologische Erbe ungestört im Boden erhalten. Angesichts der nie vollständig gesicherten Wissenslage können die Formen der Abdrücke ohne grossen Aufwand dem sich verändernden Stand archäologischer Erkenntnisse angepasst werden. Die topografische Abschrift der Klosteranlage wird zur Nacherzählung des Weltkulturerbes der Lorscher Abtei.

anthos, Do., 2012.05.24

verknüpfte Zeitschriften

anthos 2012/2 Erinnerung & Archive