Wir bringen Auszüge eines Gesprächs vom 16. Juli 2001, das Zuschnitt zum Thema »Neue Flächen in Holz« angeregt hat und das im Architekturforum Innsbruck stattfand.

Wir bringen Auszüge eines Gesprächs vom 16. Juli 2001, das Zuschnitt zum Thema »Neue Flächen in Holz« angeregt hat und das im Architekturforum Innsbruck stattfand.

Zuschnitt: Die Frage, der Zuschnitt in diesem Gespräch auf den Grund gehen will, ist, ob die neuen Holzwerkstoffe, die auch konstruktiv eingesetzt werden können, den Holzbau revolutionieren werden. Erst einmal, ob sich das Erscheinungsbild vom Holzbau dadurch verändern wird und ob damit eine breite Anwendung gegeben sein wird.

Schickhofer: Ganz sicher muss die Fläche neu gesehen werden, weil sie sich vom Schichtenaufbau des traditionellen Holzbaus wesentlich unterscheidet, genauer gesagt, vereinfacht. Nehmen Sie die massive Fläche, Sie haben einen kompakten tragenden Teil, eine Dämmschicht, sauber getrennt davon, oder die Dämmung im Kern und einen äußeren Schutz. Das ist schon das Wesentliche, es gibt keine Kältebrücken, die Fugen werden unterdrückt. Wo ich es brauche, schneide ich ein Fenster ein...

Pöschl: Ich kann ja auch die massive Fläche von der, wo ich verglasen will, ganz trennen.

Schickhofer: Ja, aber ich kann es machen, wenn ich will, ohne Risiko. Darum geht es ja, dass die Holzbauweise einfacher wird in der Anwendung.

Zuschnitt: Aber ist dann nicht die Gefahr einer Vereinheitlichung, einer wesentlichen Einschränkung gegeben?

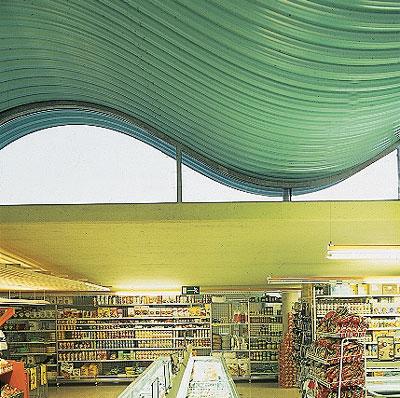

Schickhofer: Also, das kann ja nur eine Erweiterung sein, wenn man seine Idee in einem System wiederfindet und damit agieren möchte. Um das geht es. Sie können nicht sagen, es reicht mir, wenn man eine Platte anbietet oder ein Material, Sie werden damit glücklicher werden, wenn man eine Decke anbietet, eine Wand usw., die gut zusammenzufügen sind. Wie der Raum dann ausschaut, das ist dann Architektur, das wird der Architekt bestimmen. Aber ich meine, das sollte man vielleicht in Zukunft woanders hin delegieren, wie die Decke von unten bis oben oder die Wand von innen bis außen auszusehen hat. Hier muss sich der Architekt nicht unbedingt mehr den Kopf zerbrechen. Das heißt, wenn hier Lösungen zur Verfügung gestellt werden, abgestimmt auf ganz bestimmte Produkte, Produktgruppen, dann ist das doch auch ein Vorteil für die Architektur. Eine große Hilfe, um überhaupt vernünftig, auch von den Planungskosten her, einen Holzbau betreiben zu können.

Pöschl: Da gebe ich Ihnen Recht, insofern, als ich im Möbelbau ja auch eine Methode brauche, um zu verbinden. Ich kann alles zusammennageln oder schrauben, aber es gibt auch Dübel, es gibt Scharniere und genau das braucht es im massiven Holzbau auch. Aber es würde mir nicht einfallen, von einem Möbelbausystem zu reden, sondern ich habe ein Plattenmaterial, das kann Bestimmtes, das eine muss ich umleimen, das andere furnieren. Fügetechnik braucht es, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber ich würde das nicht als System bezeichnen.

Zuschnitt: Sie haben auch als Tischler ein enormes Vorwissen, viele Architekten haben aber Berührungsängste mit Holzbau. Es gibt eine bauphysikalische Komplexität, wenn man das nicht wirklich beherrscht, kommt man in des Teufels Küche. Dann kommt der vergleichsweise große Planungsaufwand dazu, beides Dinge, die die Leute davon abhalten, in Holz zu bauen. Wenn es jetzt verbindliche Systeme gibt, die mich in meiner Gestaltung als Architekt nicht einschränken, sondern soviel Flexibilität und Anwendungsmöglichkeiten erlauben, dass ich Freiheit habe in meiner Gestaltung, dann wird wahrscheinlich jeder Architekt gerne auf Leitdetails zurückgreifen. Eine Einengung darf es natürlich nicht sein.

Pöschl: Vor 20 Jahren hat der Architekt noch nicht gewusst, wie ein Spanplattenmöbel funktioniert. Da sind an den unmöglichsten Stellen massive Teile vorgekommen. Jetzt weiß das eigentlich jeder, er hat Spanplatten und braucht sie nur zusammenstellen und der Tischler nimmt das richtige Verbindungsmittel. So einfach sollte Holzbau werden in der Anwendung.

Merz: Richtig, nehmen Sie den Betonbau, wenn Sie den Anschluss Decke-Wand haben, dann machen Sie zwei Striche, wieviele Eisen er da hineinlegt, das interessiert sie nicht. Aber im Holzbau müssen Sie sich schon überlegen, geht die Wand durch die Decke, oder liegt die Decke auf, ist sie zwischendrin, geht die Wand außen hoch, wie schließe ich es an…

Schickhofer: Warum muss ich mir das überlegen, wenn die Lösungen da sind?

Pöschl: Beim massiven Holzbau kann das irgendwann einmal so primitiv werden wie bei einem Möbel. Aber was ich verhindern will, ist, dass man wieder in Elementen denkt, in zu komplizierten Einheiten. Man denkt in Materialien, Plattengrößen selbstverständlich, im Möbelbau mache ich das auch, im Hochbau ist es noch ein bisserl strenger, aber es muss im Prinzip so funktionieren. Das Bauen muss auf einem ganz niedrigen Level gehalten werden. Einfach, aber auch ohne die hohen Arbeitsanteile, die die Amerikaner an ihren Systemen haben.

Scheran: Das ist genau der Punkt, dann sind wir bei einer Massenanwendung. Bis jetzt haben Hersteller irgend ein System gemacht, das dann kein Massenartikel geworden ist und wieder irgendwo individuell war. Und ich glaube, die Plattenindustrie muss die Materialien zur Verfügung stellen und die verschiedenen Verbindungen und Anwendungen zeigen, man kann sie für jedes System einsetzen, es funktioniert immer mit den Platten, die wir anbieten.

Schickhofer: Genau, das Problem, das wir jetzt haben, warum der Prozentsatz im Holzbau so niedrig ist, ist eben, dass alle kleinen Unternehmen glauben, sie müssen etwas neu erfinden und dann bleibt das Ganze immer nur regional hängen. Das heißt, wirklich groß wird man, wenn man, wie die Ziegelindustrie, genau nach Strategien vorgeht, einheitlich. Dann habe ich die Möglichkeit, den Prozentsatz zu heben, aber sicherlich nicht von der Breite nach oben, also, das glaube ich nicht. Ich möchte das einmal einwerfen, es muss ein gewisses Diktat kommen.

Merz: Im Moment hat keine Firma oder keine Industrie die Marktmacht, das zu diktieren. Schickhofer Richtig, das wird aber kommen müssen. Andererseits sollte der Architekt gerade bei der Entwicklung dieser Elemente Mitspracherecht haben, mitentwickeln, mitdiskutieren, weil damit auch schlussendlich Architektur gemacht wird.

Pöschl: Ich habe überhaupt kein Problem mit den unterschiedlichen Plattenstärken, Breiten oder Plattengrößen, da ist von einem halben Meter an alles, was man noch heben kann, akzeptabel. Ich glaube, da liegen keine Einschränkungen und da wehren sich die Architekten auch nicht dagegen.

Scheran: Das Wesentliche im Handwerk ist doch das Know how, mit diesen Produkten umzugehen. In Wirklichkeit ist es doch so, der Architekt, der einen Handwerker neben sich hat oder 2 bis 3 Zimmereibetriebe, von denen er weiß, die können mit dem Material umgehen, der setzt alles ein - der hat die Sicherheit und baut auch mit Holz.

Pöschl: Ich sage jetzt einmal ganz polemisch, außer den Platten und langen Schrauben brauche ich nichts. Das ist jetzt übertrieben, aber im Prinzip ist die Tendenz dahingehend.

Schickhofer: Die Zukunft des Holzbaus liegt in einer vernünftigen Reduktion. Welche Materialien sich letztlich durchsetzen werden, ist vielleicht noch nicht bekannt - welche Flächen und Konstruktionssysteme es sein werden. Beide Bauweisen, der Holzleichtbau und der Holzmassivbau haben irgendwie Berechtigung, beide werden eine Schiene fahren, aber beide müssen Reduktion sowohl in den Systemen, den Materialien und den Produkten haben. Wir haben also für den Holzmassivbau jetzt einmal Leitdetails verfasst und ich glaube, das muss sein. Der Architekt, der Ingenieur und auch der Ausführende, die brauchen im Prinzip Lösungen.

Merz: Wobei - das gibt's, das hat jedes Produkt. Wir wenden das nur nicht an, weil wir zu individualistisch sind. Der Architekt, der etwas auf sich hält, will noch etwas Besseres erfinden.

Pöschl: Da gibt es schon auch inhaltliche Überlegungen dazu. Ich will nicht in einem amerikanischen Systemhaus wohnen, ich will einen anderen Raum.

Merz: Es könnten sich 20, 30 Leitdetails beim Holzbau durchsetzen, die jetzt nichts zu tun haben mit dem, was in Nordamerika gemacht wird, die erlauben, Ihre Räume zu bauen.

Schickhofer: Machen wir das doch. Versuchen wir doch, ein produktunabhängiges System aufzubauen.

Merz: Es gibt Bücher vom Bund deutscher Zimmerer - Holzrahmenbau. Die setzen sich nicht als Standard durch.

Scheran: Sie haben absolut recht, Herr Merz, es ist im Grunde unser Problem, dass wir so viele verschiedene Systeme haben, weil jeder Hersteller glaubt, er muss ein System haben. Und wir haben jetzt mit Baudas in eine andere Richtung gedacht. Wir haben gesagt, Baudas ist kein System, sondern wir stellen mehrere Plattenwerkstoffe und Zubehörprodukte zur Verfügung. Wir prüfen diese Bauteile und Konstruktionen und die kann dann jeder einsetzen, wo er sie braucht. Da muss die Industrie hinkommen, wir haben einen sehr hohen Maschinenaufwand, um wirklich industriell und nicht in Einzelstücken zu fertigen.

Merz Für mich ist jede neue Platte, die auf den Markt kommt, eine Bereicherung und erweitert die Palette.

Schickhofer: Jetzt haben wir gerade etwas von Reduktion gehört…

Merz: Wenn ich jetzt zurückdenke 10 Jahre, dann haben wir heute schon viel größere Möglichkeiten. Ich habe Platten, wo ich sogar die Holzart auswählen kann. Das Schöne an diesen Plattenwerkstoffen, sie können ja wirklich auf einen gewissen Zweck hin getrimmt werden. Also wenn Sie versprechen, dass Sie morgen 3 Millionen m² von 70-mm Platten kaufen, dann können Sie Ihre 10.000 Newton pro mm² eben fordern, das ist das Schöne an diesen Produkten, ich habe nicht mehr einfach das Brett, das irgendwo in der Geometrie vorgegeben ist und in seinen Werten, sondern ich kann sagen, trimmt mir ein Produkt auf den Zweck hin.

Scheran: Da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen Massenfertigung und Einzelfertigung.

Schickhofer: Für mich sind hier zwei Wege, die gedacht werden müssen, einerseits die Industrie als Lieferant von »Massenprodukten«. Dementsprechend muss man die Märkte definieren und das geht meines Erachtens über diese Reduktion, die wir besprochen haben und über fertige Lösungen. Andererseits natürlich die innovativen Formen des Einsatzes von Holzwerkstoffen, wobei man das auch so sehen muss, diese Innovationen im Bau bringen natürlich auch wiederum den anderen Bereich weiter.

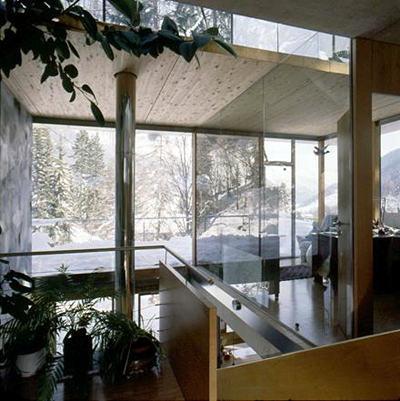

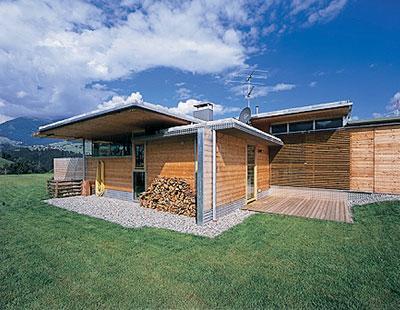

Pöschl: Ich bin der Überzeugung, dass man eigenständige Wege suchen muss für Holz. Nehmen Sie De Stijl und diese Häuser, die aus abstrakten Flächen bestehen. Das kann ich mit Holz viel besser machen als mit Ziegel und mit Beton. Wenn ich z.B. die vertikale Struktur minimiere, nur in dem Maß tragende Flächen nehme, in dem ich sie wirklich brauche, indem ich die allseitige Tragfähigkeit von Brettsperrholz nütze, komme ich zu Lösungen, die wirklich unverwechselbar sind. Das wäre interessant.

Zuschnitt: Es muss also ein Bestreben sein, die Holzfläche autonom werden zu lassen, etwa als massive Fläche, die dann eben auch diese Tragfunktion übernehmen kann?

Pöschl: Man braucht sich nur ein Haus von Mies van der Rohe vorstellen. Mit diesen vertikalen Scheiben, die einen Raum definieren, offenes Haus mit Punktstützen, Flächen. Er macht das mit Stahlrahmen, die er dann verkleidet. Am Schluss erscheint das alles wie eine Fläche. Aber es war keine Fläche, es war eine relativ komplizierte Konstruktion. Wenn man sich so eine Struktur vorstellt, die in Holzflächen, dann kann man durchaus Materialien wechseln. Ich kann jetzt z.B. die horizontalen in OSB nehmen und die vertikalen in Brettsperrholz. Also ich kann innerhalb des Holzes noch differenzieren, dann wären wir, glaube ich, konstruktiv wie räumlich auf einem interessanten Weg. Wenn ich mir ein gemauertes Haus vorstelle mit Lochfassade und das in Holz baue, da kämpft man gegen einen übermächtigen Gegner, denn das kann der Ziegel einfach.

Zuschnitt: Aber ist das nicht genau das, was Herr Dr. Schickhofer als Vorteil behauptet, dass die Fläche im Holzbau mit diesen kompakten Platten vergleichbar einer Lochfassade werden kann, wo man dann eigentlich aus der Fläche nur mehr die Öffnungen ausschneidet? Das ist, soweit ich verstehe, Ihr Ansatz.

Schickhofer: Nein, nein, hier von einem Massivbau eins zu eins auf einen Holzbau umzumünzen, wäre falsch und sicherlich nicht der Weg. Bei zahlreichen Projekten in der Steiermark, die vom Wohnbauträger ursprünglich als Ziegelbau vorgesehen waren, hat das im Holzbau große Probleme gegeben. Ich kann natürlich keine Öffnungen brauchen mit einer Größe über 20%, da habe ich dann definitiv Probleme mit der Wirtschaftlichkeit.

Pöschl: Ich glaube, dass derzeit das Denken in Flächen in massivem Holz einfach nicht vorhanden ist, nicht im Denken von Zimmerleuten. Sie sehen den liegenden Leimbinder, aber sie verstehen nicht, was das ist. Ich glaube, wenn das einmal ins Bewusstsein rückt, auch beim Architekten, dann muss denen ja ein Licht aufgehen. Die Moderne hat das Formale vorgezeigt, aber wie ich dorthinkomme, das haben sie verdrängen müssen. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich komme mir immer vor wie einer, der Altbekanntes ausgrabt und jetzt konstruktiv elegant umsetzt, genau so, wie ich jetzt eine Glasfassade machen kann, von der der Gropius nur träumen hat können. Genauso kann man jetzt eben Dächer wirklich genauso dünn schweben lassen. Das hat auch ökonomische Seiten, wenn ich da einen direkten Weg der Konstruktion finde, muss das auch à la longue billiger sein.

Zuschnitt: Aber da geht es jetzt wieder um die Autonomie von Flächen ...

Pöschl: Genau, dass man die Fläche als Fläche behandelt. Wo man natürlich im Widerspruch zur klassischen Moderne kommt, ist in der Materialbehandlung, weil die Moderne eine Abstraktion betrieben hat, die auch das Material neutralisiert hat. Hier sehe ich eigentlich eine Weiterentwicklung, denn diese abstrakten Häuser kriegen mit Holz plötzlich etwas ganz Berührbares. Ich habe viele Leute, die mir gern räumlich folgen, aber die sagen, ich will da nicht so eine coole Bude haben. Ich kann mit so einem Dach leben, ich kann mit dem offenen Raum leben, ich kann mit dem vielen Glas leben, aber ich will nicht in einer Betonstruktur wohnen. Da, finde ich, ist eben Holz ganz etwas Archaisches.

Zuschnitt: Es erstaunt mich immer, dass die Fertighausindustrie dieses Potenzial überhaupt nicht nützt. Dort wird das Holz ja weitgehend versteckt im Leichtbau und so getan, als wäre es ein Massivbau.

Pöschl: Das ist in ganz Amerika so.

Merz: Es entspricht dem Geschmack der Kundschaft, die halt mit dem Massiven das Dauerhafte verbindet.

Scheran: Wenn ich heute das Gleiche, was ich in Massiv baue, als Holzrahmenbau nachbauen müsste, dann bin ich automatisch vergleichbar. Deswegen glaube ich, muss die erste Entscheidung schon eine für eine Holzkonstruktion sein ...

Pöschl: Etwas, das anders ist als das Übliche, das kostet mehr - das funktioniert knallhart. Es denkt keiner nach, wieviel Arbeit ist jetzt das, sondern grundsätzlich, wenn es anders ist, stellt jeder die Haare auf.

Merz: Ich glaube nicht, dass die Preise künstlich hochgehalten werden, eher, dass sie für den Produzenten an der Schmerzgrenze sind. Wieso der Holzbau teurer ist? Weil jeder Holzbau ein Unikat ist. Ein Problem des Holzbaus hier in Mitteleuropa ist die Vielfalt der Systeme. In den USA wird ein Einfamilienhaus im Staat New York so zusammengezimmert wie in Kalifornien.

Pöschl: Die Holzfläche ist der Weg aus dem heraus, ich habe keine Details. Was ich mir wünsche, ist vor allem dieses Bewusstsein, wie einfach das eigentlich sein kann. Momentan hängen wir an komplizierten Vorstellungen vom Holzbau. Es gibt ja eine Methode, um ein Material ins Bewusstsein zu bringen, dass man gezielt Wettbewerbe macht oder Themen stellt. Man sagt, es gibt das Material, mach etwas daraus.

Zuschnitt: So, wie das heute geklungen hat, ist ja der Verbreitung des Holzbaus und einem größeren Marktanteil im Bauen überhaupt keine Grenze gesetzt. Die Frage ist nur, wieso sich das Segment des Holzbaus noch auf diese wenigen Prozente beschränkt?

Pöschl: Weil im Holzbau noch zu traditionell gedacht wird und weil die Massivfläche noch nicht im allgemeinen Bewusstsein ist.

Zuschnitt: Ist es also eine Frage der Zeit?

Scheran: Ja, es ist eine Frage der Zeit.

zuschnitt, Sa., 2001.09.15

verknüpfte AkteureSchickhofer GerhardMerz KonradScheran Walter

verknüpfte Zeitschriftenzuschnitt 03 Flächige Vielfalt