Es gibt nur ein Jetzt

Ja, die „Weiße Stadt“, Bauhaus-Erbe, Unesco-geprüft. Ja, die ganze alltägliche Bedrohung. Und sonst? Tel Aviv: Besuch bei einer quicklebendigen Hundertjährigen.

Ja, die „Weiße Stadt“, Bauhaus-Erbe, Unesco-geprüft. Ja, die ganze alltägliche Bedrohung. Und sonst? Tel Aviv: Besuch bei einer quicklebendigen Hundertjährigen.

Es ist zwei Uhr früh, als Guy mich mit seinem neuen Auto vom Ben-Gurion-Flughafen abholt. Das Auto hat er sich zum Trost gekauft am Tag der finalen Auseinandersetzung mit seiner Freundin. Sie war einer seiner Gründe gewesen, von Wien nach Tel Aviv zurückzukehren. „Ich muss dir noch etwas zeigen“, sagt er, als wir in die Stadt einfahren. Ich bin müde, und statt an einem Hotspot des bekannt-pulsierenden Tel Aviver Nachtlebens lässt mich Guy auf einem Parkplatz in einer menschenleeren Gegend aussteigen, an der vielspurigen Einfallstraße, der Kaplanstraße, rechter Hand der hermetische Komplex des israelischen Verteidigungsministerium. Ein paar Schritte bringen uns in eine säuberliche Parkanlage, in der vor dem Hintergrund der Hochhäuser Tel Avivs nebeneinandergereiht Satteldach-Siedlungshäuschen stehen. Eine geisterhaft anmutende Anlage, spürbar unbewohnt und nur äußerlich renoviert. Wenigstens ist es lau, und der Ginster duftet.

Wir sind in der Sarona Templer Kolonie. Im 19. Jahrhundert hatten die Templer im gelobten Land den Wüstenbedingungen diese Siedlung abgetrotzt. Die Stadt Tel Aviv hat die Siedlungshäuser eben renoviert und, um sie zu erhalten, bei der Verbreiterung der Kaplanstraße um viel Geld ein Stück versetzt. Sarona ist das Erste, was ich von Tel Aviv zu sehen bekomme, diese eigentümlich altdeutsche Siedlung ist das Erste, was mir der 26-jährige absolut „heutige“ Guy mit (alt)österreichischen Familienwurzeln von seiner Heimatstadt zeigen möchte.

Das Hotel de la Mer in der HaYarkon, der zweiten Parallelstraße zum Meer, ist ein Bauhaus-Gebäude aus den Dreißigerjahren. Vor und neben dem Hotel brachenartige Parkplätze, ringsum eine Mischung aus desolat anmutenden niedrigen Bauten und protzigen Hotelhochhäusern, die die erste Reihe am Meer okkupieren. Das nicht eben billige Hotelzimmer ist klein und bescheiden. Guy erklärt mir am nächsten Tag: „Das spiegelt die Tel Aviver Wohnpreise wider.“ Wohnen in Tel Aviv, im Zentrum, ist teuer, für viele nicht erschwinglich; aber es ist allseits begehrt.

Um neun Uhr früh holt Guy mich ab, wieder mit dem Auto, ich bin erstaunt, wir sind ja im Zentrum, können wir nicht zu Fuß gehen oder mit dem Bus fahren? Beides wäre für Guy „eine Demütigung“. Auch der Portier muss sich auf meine Frage, mit welchem Bus ich zum Tel Aviver Kulturforum komme, erst erkundigen. Busfahren in Tel Aviv ist stigmatisiert.

Im Performing Arts Centre, dem Sitz der Israelischen Oper, findet eine große internationale Konferenz zur Tel Aviver Stadtentwicklung statt. Sie ist Auftakt-Veranstaltung für die 100-Jahr-Feierlichkeiten: Im April 1909 wurde nördlich des alten Jaffa der Grundstein für Tel Aviv gelegt. Die Stadt hat sich die Jubiläumskonferenz viel kosten lassen, Delegationen aus zahlreichen Städten und Vortragende wie den gefragten Architekten Shigeru Ban geladen.

Flinserl und Denkmalamt

Jeremias Hofmann ist Leiter des Tel Aviver Denkmalamts, ein junger Architekt, Flinserl, unprätentiös im Gespräch. Auf ein papierene Tischtuch zeichnet er, wie raffiniert die Architekten in Tel Aviv seinerzeit das Bauhaus-Konzept an die orientalischen Klimabedingungen angepasst haben – Belüftungssystem, beschattete Balkone et cetera.

Eine Stadt der Moderne – das bedeutet jedoch viel mehr als herausgeputzte Häuser mit Unesco-Siegel, die „Weiße Stadt“, errichtet in den Dreißigern. Was Tel Aviv so auszeichnet: Das Moderne-Konzept liegt der gesamten Stadtplanung zu Grunde. „Tel Aviv“, sagt Bernhard, ein junger Architekt aus Wien, der mir bei einem Spaziergang durch Allenby, Sheinkin, Dizengoffstraße und Rothschild Boulevard seine persönlichen Bauhaus-Favoriten nahebringt, „ist der Beweis, dass eine Stadt nicht dicht im gründerzeitlichen Sinn sein muss, um urban zu sein. Im Gegenteil.“ Die Häuser sind meist nur viergeschoßig, sie stehen auf Pilotis und sind damit durchlässig in der Erdgeschoßzone, und sie sind durchlässig im Stadtgewebe – zwischen den einzelnen Häusern gibt es grüne Räume, die Durchblicke erlauben. Was für ein lebendiger Eindruck im Vergleich mit den geschlossenen Häuserzeilen einer mitteleuropäischen Gründerzeit-Stadt.

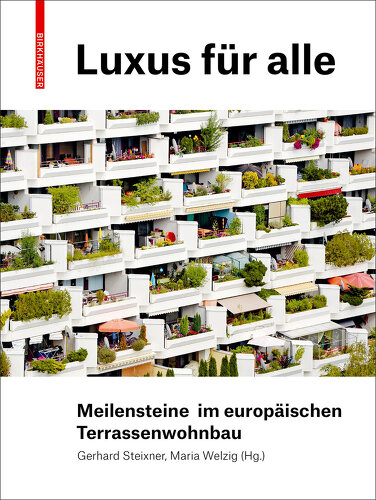

In welcher Form kann sich diese von Meer und Wüste begrenzte Stadt erweitern? Hochhäuser, die unvermittelt an die niedrige Bebauung grenzen, waren für Tel Aviv bisher eine Option und werden es – so sieht es der neue Stadtentwicklungsplan vor – auch weiterhin sein. Eine andere Option ist die maximal eineinhalbgeschoßige Aufstockung der viergeschoßigen Bebauung.

„In Israel ist alles schneller, intensiver, lauter, schmutziger, witziger“, das bleibt mir aus Bernhards Insiderkenntnis im Ohr. „People are more there“, hat mir schon Dat aus dem Café Europa über seine Jahre in Tel Aviv gesagt. „Hier, im Angesicht ständiger Bedrohung, hat man keine Zeit für Lappalien.“ Es stimmt – die Leute kommen schnell zur Sache. Small Talk spart man sich. Michael, Hotelportier, erklärt mir: „Jeder ist der Hauptdarsteller in seinem eigenen Film, wir spiegeln uns in unseren Kontakten gegenseitig. Seitdem ich mir darüber im Klaren bin, geht's mir viel besser im Leben. Ich nehm die Reaktionen anderer Leute nicht mehr so persönlich.“ Lapidarer Nachsatz: „Ich habe lange Zeit gehabt über diese Dinge nachzudenken. Ein Lastwagen hat mich überrollt, ich konnte vier Jahre lang nicht gehen.“

Für die bildhübsche Guy, Anfang 20, ebenfalls Portier im Hotel, die mir mit Schekel aus ihrer privaten Geldbörse aushilft, als zunächst kein Bankomat meine Karte akzeptiert, bin ich keine Gesprächspartnerin für (lebens)philosophische Unterhaltungen. Sie studiert Philosophie mit persönlicher Vorliebe für positivistische Ansätze – ja, Wittgenstein, Wiener Kreis und so weiter, nickt sie nachsichtig auf meinen Versuch, mich einzubringen. Bildung, Lesen, Theater – das spielt hier eine ganz andere, eine lebenswichtige Rolle.

Michael rät mir noch: „Wenn Sie Fotos wollen, gehen Sie nach Neve Sha'anan, wo sich die osteuropäischen Einwanderer treffen, oder gehen Sie an einem Sonntagmorgen“ – dem jüdischen Wochenbeginn – „zum Busbahnhof. Soldaten und Soldatinnen, die aus allen Richtungen kommen und gehen. Da sehen Sie Israel.“

Das Suzanne Dellal Center für Tanz und Theater ist seit 1989 ein Magnet, der den südlichen Stadtteil Neve Tsedek – Tel Aviv teilt sich in einen armen Süden und einen wohlhabenden Norden – in ein begehrtes Viertel verwandelte. Gartenstadtartig mit hoher Wohnqualität und lebhafter Galerie- und Lokalszene. Die Batsheva-Tanzkompanie – Teil der israelischen Identität – hat ihren Sitz im Suzanne Dellal Center. Der Leiter von Batsheva, Ohad Naharin, schuf die improvisatorische Bewegungsart „Gaga“. Gaga-Tanzklassen werden heute in ganz Israel angeboten. In der Stunde im Suzanne Dellal Center mischen sich unter professionelle Tänzer sichtbar sportferne Damen – das ist hier kein Problem. Wenn eine Devise dieser spezifisch israelischen Ausdrucksform auch „Floaten“ lautet, so gilt es doch, die eigenen Bewegungen immer kontrolliert zu steuern, sich nie der Schwerkraft zu ergeben.

Yoga ist omnipräsent in Tel Aviv. Das Chandra Yoga Studio liegt im Bezirk Bazel im wohlhabenden Norden der Stadt. Auch in dieser Wohngegend sind die Qualitäten der aufgelockerten und durchgrünten Stadtstruktur spürbar. Das Studio liegt im – hellen – Souterrain des Dreißigerjahre-Baus. Platz ist hier knapp, wie überall in Tel Aviv. Tamara, gepflegt und elegant, schimpft mit mir: Man kann hier nicht einfach auftauchen und bei einer Yoga-Stunde mitmachen. Ich brauche einen Gesundheitscheck mit der Lehrerin. Außerdem bin ich zu spät, fünf Minuten. Pünktlichkeit wird als selbstverständliche Rücksichtnahme gesehen. Nach der Stunde ist Tamara locker und gesprächig. Obwohl sie weiß, dass ich nicht wiederkommen werde, sagt sie, als ich zahlen möchte: „Das erste Mal ist umsonst.“

Oren ist smarter Architekturstudent an der Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem, Zeitungsredakteur in Tel Aviv und dazu auch noch Musiker. Er lädt uns zu einer Ausstellung ein, die eine Freundin kuratiert hat – in einem Parkhaus im Süden Tel Avivs. Auf die sechs Stockwerke hohe Parkgarage ließ der Eigentümer ein Dachgeschoß setzen, um darin Künstlern Ateliers zur Verfügung zu stellen.

Von den Terrassen hat man einen Rundblick auf Tel Aviv und Jaffa. Von der Südterrasse fällt der Blick auf eine Stadtwildnis. Als Auftakt für die künftige Nutzung sind zwei Nächte lang Installationen, Videos, Malerei, Performances zu sehen. Die Videos sind eindrücklich. Mit der Cinemateque und einer Video-Biennale ist Tel Aviv ein richtungsweisender Ort des künstlerischen Films und Videos. Eine wichtige Rolle im Kunstgeschehen spielt auch die Performance; mit „Blurr“ ist Tel Aviv Schauplatz einer Biennale für Performance Art.

Stadt der verwilderten Parkplätze

Die verwilderten Parkplätze allerorts in Tel Aviv. In ihrer Unbestimmtheit und Offenheit gewinnen sie für das Stadterleben eine eigene Bedeutung. In der Ausstellung „Tel Aviv 2025“ zieht mich ein Projekt von Architekturstudierenden am Technion in Haifa an: „ConsciousSUBconscious Tel Aviv“ erkennt diese über die Jahre unbebauten, formlosen, undefinierten Räume als die dominante Typologie der Stadt: „Diese unbebauten Grenzstreifen zwischen den so unterschiedlichen und unverbundenen ,Gefügen‘, aus denen Tel Aviv besteht, sind die verdrängten Räume, in denen sich die großen Konflikte und Widersprüche der Stadt – politisch, historisch und architektonisch – widerspiegeln.“

Das historische Jaffa mit dem alten Hafen ist ein Pflichtstopp für alle Touristen. Auf meinem Rückweg, den ich rasch antrete, kommt ein Mann aus einem der ziegelgewölbten Gassenlokale. „Schade, dass Sie Ihre Kamera schon eingepackt haben. Ich möchte Ihnen etwas zeigen.“

Zwei dunkelhäutige Arbeiter unterbrechen die Renovierungsarbeiten in dem Lokal. Der Mann deutet auf ein Loch in der Ziegelmauer. Nachdem sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, erkenne ich zwei in der Mauer steckende tönerne Gefäße. „Ich habe sofort die Archäologen geholt, andere Israelis hätten wohl einfach stillschweigend weiter umgebaut. Ich bin eigentlich Mechaniker. Im Herbst ist meine Frau gestorben. Krebs, drei Jahre hat es gedauert. Ich bin 50 Jahre alt. Die Kinder sind erwachsen. Ich musste etwas anderes tun, sonst wäre ich verrückt geworden. Ich hab meinen Job aufgegeben und mache hier ein Lokal auf – Wein und Käse. Jetzt sagen meine Freunde, dass ich verrückt geworden bin.“ Er lacht. Kein Beklagen und kein Beschönigen.

Es ist, wie es ist, das ist das Leben. Nichts könnte bezeichnender sein für diese Stadt: In Tel Aviv, im Meer, hatte ich den blitzartigen Moment der Erkenntnis einer hundertmal gehörten Weisheit: „Es gibt nur ein Jetzt.“

Spectrum, Sa., 2009.05.30