Architektur und Sprache verbinden sich wie Inklinationen, Zuneigungen, ähnlich den Bogen der Brücken, die sich von Pfeiler zu Pfeiler schwingen. Auf eine...

Architektur und Sprache verbinden sich wie Inklinationen, Zuneigungen, ähnlich den Bogen der Brücken, die sich von Pfeiler zu Pfeiler schwingen. Auf eine andere komplexe Weise verbindet sie auch das Übersetzen. Während das zentrale Thema der Architektur der Raum ist, wird mit Wittgenstein bewusst, was „die Grenzen meiner Welt“ ausmacht. Sprache ist letztlich jedoch nicht ein Mittel für den Entwurf eines Projekts, sondern integraler Bestandteil des Entwurfs. Und kaum woanders ist das Übersetzen eine so besondere Disziplin wie in der Architektur. Interessant wie das Buch an sich, die „33 Interviews zur Architektur“, ist deshalb der Apéro, die Einführung, die Marina Hämmerle, die vormalige Leiterin des vai, geschrieben hat. Sie durchquert das vielschichtige Panorama aller 33 Interviewten, öffnet Welten und Räume und nimmt uns auf anspruchsvolle und dennoch leichte Spaziergänge mit. Ein Potpourri, das Appetit macht. Ihr Vorwort ist „ein Plädoyer für dieses Buch und die Architektur im Allgemeinen“.

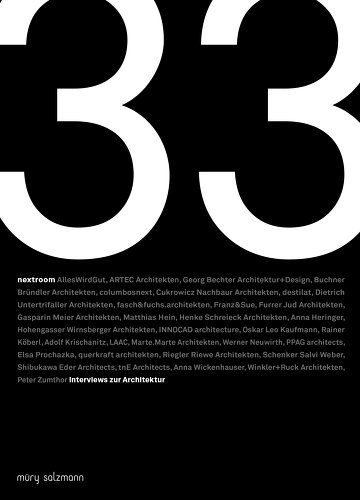

Ein wunderbares Buch, 2019 im Müry Salzmann Verlag erschienen, ist anzuzeigen. Großartig in der Haptik und Gestaltung, gewichtig im Inhalt. Klug reduzierte fünf Fragen, die die Struktur jedes der 33 Gespräche in dieser nextroom Publikation bilden, sind der rote Faden für alle. Gerade diese äußerste Verknappung der Fragen erlaubt vielfältige Antworten, die Einblick in die gegenwärtig aktuellen Voraussetzungen für Architektur, Konzepte, Entwurf, Planung, Umsetzung und Kontextualisierung geben. Egal ob es die Jungen oder Arrivierten sind, ob sie in Mini- oder Großbüros sitzen … sie alle vermitteln in einem großen Bild ihre Positionen und Ideale von „Schönheit, Lebensqualität, Städtebau oder Dorfentwicklung – die Architekturschaffenden wissen, (…) um ihre Verantwortung für die Baukultur“. (aus dem Klappentext) Herausgeber ist Jürg Meister, Lukas Hämmerle hat die ArchitektInnen fotografiert, Klaus Österle und Madeleine Mouton von Zeughaus Design haben das Buch gestaltet.

„nextroom 33“ ist das Inventarisieren einer faszinierenden Architekturlandschaft, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, öffnet Perspektiven und auch das Verstehen einer Berufsgruppe, die Lebensräume gestaltet. Aus welchen Traditionen kommen sie / auf welche Quellen beziehen sie sich, was schränkt sie ein und wo ecken sie an, wie sieht ihre Arbeitswelt aus, auf welche Projekte möchten sie hinweisen, worüber sollten ArchitektInnen reden und welche Diskurse sollten sie anzetteln? „Der eine macht jeden Strich, jede Skizze, jeden Plan selbst, andere führen ein internationales, neunzigköpfiges Team. Die eine fühlt sich von Schönheit (nicht unbedingt im klassischen Sinn) inspiriert, schön findet ein anderer einen Ort, wo Menschen für einen Ritus zusammenkommen, und möchte deshalb zum Beispiel eine Moschee planen. Und ausgerechnet Altmeister Zumthor sagt, du sollst deine Häuser so bauen, dass sie deiner Mutter gefallen und gut zu gebrauchen sind – und nicht einer Karriere wegen.“ Peter Zumthor aus Haldenstein kriegt das letzte Interview im Buch, auch wenn es als viertes entstanden ist; das Foto von Lukas Hämmerle auf Seite 203 lässt ihn als weisen Mann mit Blick für das Nahe wie das Ferne ins Freie schauen. Worüber sollten ArchitektInnen reden, einen Diskurs anzetteln? fragt Marina Pfeifer Steiner den Doyen der Gegenwartsarchitektur. „Generell, würde ich sagen, dass ich langsam zu alt bin, um sagen zu wollen, worüber die ArchitektInnen reden sollen. Meine Themen beziehen sich auf ein ganz großes Feld. Ich mache gerne Häuser, die man gut brauchen kann, die schön sind, die auch gesellschaftlich einen Sinn ergeben, ich mache gerne Häuser, die etwas zur Kultur des Bauens beitragen. Ich mache gerne Häuser, die sich mit der Zeit und der Geschichte des Ortes, wo sie stehen, auseinandersetzen. (…)“

„Was inspiriert Sie?“

ArchitektInnen sind in vieler Hinsicht Autodidakten, ihr Beruf bedeutet lebenslanges Lernen: „Die Architektur entspringt quasi einem tiefen Verdauungsprozess, man ist die Transformationsmaschine oder das Durchlaufmedium, in dem wundersam miteinander verklickt wird, was schon drinnen ist, im Schädel.“ Damit das, was rauskommt, auch entsprechende Wirkung erzeugt, darf eines nicht fehlen: „Schönheit muss erarbeitet werden – durch Fleiß, Erfahrung, Können und Intelligenz. Schönheit ist nachhaltig. In ihr ruht Lebensweisheit.“ Wie überhaupt etliche der befragten ArchitektInnen das Leben an sich als Inspiration empfinden. So verweist einer der Großmeister auf die Dinge, die man noch nicht weiß: ‚Vieles ist am Anfang intuitiv [...] Das bedeutet, dass die Qualität der Arbeit nicht herbeigeredet wird, sondern ich versuche zuerst einmal intuitiv zu erfassen, zu spüren, und dann kommt der Kopf dazu.

Regenerierend und beflügelnd wirkt für die kunstaffine Berufsgruppe der Gang in die Natur. Andere machen ihre Ausflüge in die Literatur und halten es mit Peter Handkes Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt: „Man begegnet zunächst einer Außenwelt, und die Innenwelt ist quasi das, was sich in einem Bauwerk davon ableitet. Also diese Mischung zwischen dem Ort, den ich als Innenwelt der Außenwelt bezeichnen würde, und dem, was drinnen passiert.“

Worüber sollten ArchitektInnen reden?

Zwei Zitate: „Noch immer über die Schönheit und den Kern der Architektur. Über die Banalität der Gesetze und die Angemessenheit. Zwingend auch über Fach-Intelligenzen und Generalisten, die das Gesamtwerk im Blick behalten. Über eine ganzheitlich betrachtete Ökologie und wie und wo Partizipation Sinn macht. Wir sollten dringend über die Stadt und deren Gegenteil, die Zersiedelung, reden.“

„Nur wenn sich ArchitektInnen als AnwältInnen einer Öffentlichkeit, als GestalterInnen von Baukultur begreifen, wird Nachhaltiges entstehen. Wenn wir lediglich bedarfsorientiert auf die Bedürfnisse von Investoren reagieren, schränken wir das große Spektrum von Architektur, die weit über hundert Jahre wirken könnte, auf eine mickrige Gegenwart ein.“

Anlass für das Buchprojekt war ein Prozess, in dem sich die Architekturdatenbank nextroom um die Bauwerke und die Dokumentation der Bauwerke kümmert. Der Herausgeber Jürg Meister wollte einen nächsten Schritt gehen, bei dem man auf die Köpfe hinter diesen Bauwerken schaut. Um ein neues Format zu kreieren, wurde „nextroom fragt“ und daraus ein Konzept entwickelt, nicht Interviews wie in Journalen sondern in die Tiefe zu machen und fünf gleichbleibende Fragen zu stellen. Martina Pfeifer Steiner hat in zweieinhalb Jahren alle 33 Interviews persönlich geführt. Die Interviewerin ist praktisch im sehr klassischen Sinne von Dialog die Co-Produzentin des Gesprächs.

Wie die ArchitektInnen ausgewählt wurden

„33 eignet sich zu Zahlenspielen …“, siehe erster Absatz im Editorial, „... und kommt auch grafisch gut. Bei der Auswahl der Architekturbüros sind wir intuitiv, neugierig und ja – sehr subjektiv vorgegangen. Es waren Auffälligkeiten, die unser Interesse weckten: ein schönes Projekt unter den Einreichungen für nextroom.at, ein gewonnener Wettbewerb, brisante Themen, besondere Konstellationen und Anlässe. Und es war uns eine Freude!“ Die Interviews wurden zunächst alle auf der Website von nextroom veröffentlicht. Sehr bald schon stellte sich heraus, dass dieses Format gut funktionierte und etwas Kerniges dabei herauskam, kompakt und kurz. Alle InterviewpartnerInnen haben sich auf alle Punkte genau eingelassen. Nach einem halben Jahr wurden die Gespräche quergedacht, und man merkte, dass der Stoff gut für ein Buch sei. Konzeptiv stand demnach nicht von Anfang an fest, wie viele, viel mehr war die Arbeit eine permanente Weiterentwicklung und Reflexion. Eine Textexegese zeigt, dass die über zweieinhalb Jahre im Netz erstveröffentlichten Interviews durch das Lektorat geschickt wurden und hernach ins Buch kamen. So ist das Buch zu einem Vermittler geworden, das die Ideen der architektonisch relevanten Umwelten in einen Diskurszusammenhang kommen lässt.

Auf den Fotos sind die ArchitektInnen in ihrer Arbeitsumgebung dargestellt. Lukas Hämmerle erzählt damit zu den Texten noch eine weitere Geschichte, öffnet die Luken für die Atmosphäre und lässt einen ruhigen, sehr konzentriert-angeregten Spirit durch die Räume wehen. Diese Perspektive auf die AkteurInnen ist eher ungewöhnlich, so sieht man Architektur-KreateurInnen eigentlich (fast) nie, so entspannt, locker, und hier passt der Ausdruck, cool. Wie der Fotograph

newroom, So., 2019.10.27

Der Text erschien im November 2019 in KULTUR - Zeitschrift für Kultur und Gesellschaft, https://www.kulturzeitschrift.at/kritiken/literatur/ein-plaedoyer-fuer-gute-architektur-martina-pfeifer-steiner-33-interviews-zur-architektur