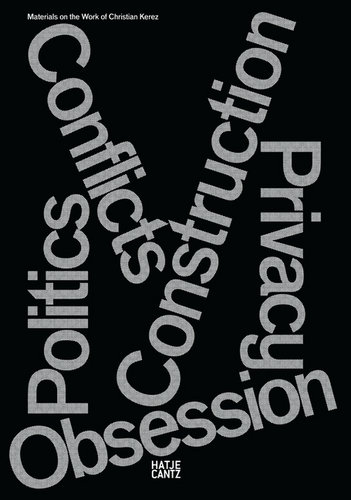

Der Schweizer Architekt Christian Kerez betrachtet eine Bauaufgabe grundsätzlich als Recherche über das Essenzielle von Architektur und wozu diese fähig sein kann. Der Titel seiner ersten größeren Publikation verweist entsprechend auf Prozesse, Tatsachen und Phänomene, die in der gebauten und mediatisierten Architektur üblicherweise im Verborgenen bleiben.

Anhand von vier aktuellen Projekten – dem Mehrfamilienhaus Forsterstrasse (Zürich, 2003), dem Zweifamilienhaus HmeW (Zürich, 2007), dem Schulhaus Leutschenbach (Zürich, 2008) und dem Museum of Modern Art in Warschau (2012) – wird mittels Plänen, Skizzen, Korrespondenzen, Zeitungskritiken und Filmstills gezeigt, wie Architektur neu kontextualisiert, gelesen und gezeigt werden kann. Christian Kerez (*1962 in Maracaibo, Venezuela) hat seit 1993 ein eigenes Architekturbüro in Zürich und ist seit 2001 Professor an der dortigen ETH.

Ausstellungen: deSingel, International arts campus, Antwerpen 18.9.–2.11.2008 · aut. architektur und tirol, Innsbruck Herbst 2009