Editorial

Rost ist die natürliche Farbe von Stahl, wenn er der Witterung ausgesetzt ist. Dass Architekten diese Materialoberfläche als ästhetisch empfinden, ist nicht neu. Die gleichmässig rostbraune, raue Fläche von Stahl ist – wenn sie materialbewusst eingesetzt wird – von einer ursprünglichen, ungeschminkten und dauerhaften Schönheit. Rost zeugt beim wetterfesten Stahl nicht etwa vom Zerfall des Materials, sondern von der natürlichen Schutzschicht – der Patina –, welche sich bildet, wenn Stahl den äusseren Einflüssen der Witterung stand halten muss. Rost schützt den Stahl.

In den siebziger Jahren kam die Anwendung von Corten-Stahl auf und damit auch die Herausforderung, mit der natürlichen Veränderung der Stahloberfläche konstruktiv umgehen zu können. Seither ist wetterfester Baustahl etwas in Verruf geraten – zu unrecht, wie wir heute wissen. Beachtet man einige Grundregeln, so ist ein Bau aus wetterfestem Stahl nicht nur schön, sondern auch dauerhaft haltbar und umweltverträglich. Der Wunsch vieler Architekten, die natürliche Eigenschaft eines Materials sichtbar zu machen, zeigt sich in der heutigen Architektur besonders deutlich. Man mag keine Camouflage, sondern Ehrlichkeit in der Konstruktion und Materialwahl. Dass ein Material dabei Patina ansetzt, ist nicht nur in Ordnung, sondern sogar erwünscht – als Zeichen für die Resistenz des Bauwerks gegenüber Stilströmungen und dem Zahn der Zeit. Nachhaltigkeit ist auch hier Ausdruck dafür, dass ein Bau die Zeit überdauern kann.

Das vorliegende Steeldoc greift das Thema wetterfester Baustahl auf und liefert eine «Gebrauchsanweisung» für dessen Anwendung. Der einführende Artikel von Manfred Fischer wurde den Schweizer Normen und Begriffen angepasst und erläutert alle massgebenden Faktoren, die es beim Bau mit wetterfestem Baustahl zu beachten gilt. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte in Form einer Checkliste dient als einfache Planungshilfe. Dann zeigen wir in einem kurzen wissenschaftlichen Essay, auf welchem Weg sich die Schweizer Forschung in Bezug auf die Anwendung von wetterfestem Stahl befindet. Das Institut ICOM der ETH Lausanne hat diesen Artikel für Steeldoc verfasst. Als Anwendungsbeispiele dokumentieren wir zwei Museumsbauten aus wetterfestem Stahl, welche zwar in der Fachliteratur schon mehrfach publiziert wurden, doch hier spezifisch die Thematik illustrieren.

Wir wünschen viel Freude und Erkenntnis beim Studium der folgenden Seiten von Steeldoc.

Evelyn C. Frisch

Inhalt

03 Editorial

04 Wetterfester Stahl - Eigenschaften und Anwendung

Thema von Manfred Fischer

12 Brücken aus wetterfestem Stahl

Forschungsthema von Jean-Paul Lebet und Thomas Lang

14 Checkliste

Planen mit wetterfestem Stahl

16 Naturwissenschaftliches Museum Matsunoyama, Japan

Den Naturgewalten gewachsen

22 Archäologisches Museum in Kalkriese

Schutzschild gegen das Vergessen

31 Impressum

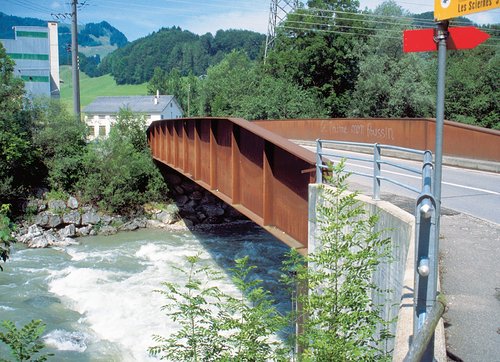

Brücken aus wetterfestem Stahl

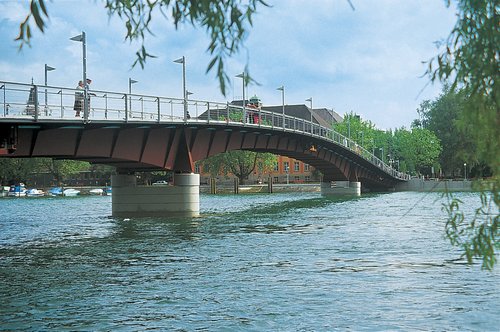

Brücken aus wetterfestem Stahl sind langlebig und robust. In einer Studie am Lehrstuhl für Stahlbau (ICOM) der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) wurde das Langzeitverhalten dieser Brücken untersucht.

Die Zielsetzung der Studie „Brücken aus wetterfestem Stahl“ besteht darin, einen Beitrag zur Verbesserung der Kenntnisse über das Langzeitverhalten von wetterfestem Stahl im Brückenbau in der Schweiz zu liefern. Dazu werden sämtliche in der Schweiz bekannten Brücken mit Bauelementen aus wetterfestem Stahl systematisch untersucht. Zusammen mit den Erfahrungen aus ähnlichen Studien in verschiedenen Ländern (namentlich in Deutschland, den USA, England und in Japan) sollen den Bauherrschaften sowie den projektierenden Ingenieuren Informationen zu folgenden Punkten vermittelt werden:

· Langzeitverhalten des wetterfesten Stahls der in der Schweiz vorhandenen Brückenbauwerke

· Grundvoraussetzungen für die Anwendung von wetterfestem Stahl im Brückenbau

· Empfehlungen für den materialgerechten Detailentwurf von Brücken aus wetterfestem Stahl

· Empfehlungen für die Überwachung und den Unterhalt von Brücken aus wetterfestem Stahl.

Resultate

In der Schweiz stehen 36 Brücken aus wetterfestem Stahl unter Betrieb (1999). 34 davon konnten einer systematischen visuellen Untersuchung unterzogen werden. Die Resultate zeigen, dass sich die Stahlkonstruktionen insgesamt in einem guten Zustand befinden. Gleichwohl vorhandene Schäden treten nur sehr lokal auf. Sie sind grösstenteils auf unplanmässigen, durch mangelhaften Detailentwurf und vernachlässigten Unterhalt verursachten Zutritt von Wasser auf die Stahlkonstruktion zurückzuführen.

Die durchgeführten Blechdickenmessungen zeigen, dass die Blechdicken auch nach bis zu 30-jähriger Bewitterung generell über den entsprechenden nominellen Werten liegen. Auch in ästhetischer Hinsicht hinterlassen die untersuchten Bauwerke generell einen durchaus überzeugenden Eindruck.

Um ein günstiges Langzeitverhalten des wetterfesten Stahls zu gewährleisten, muss die Entstehung von Dauerfeuchtigkeit auf der Stahlkonstruktion verhindert werden. Dazu sind die folgenden drei Grundvoraussetzungen zu erfüllen:

· Umgebungsbedingungen: Wetterfester Stahl soll nur dort eingesetzt werden, wo durch die lokalen klimatischen und topographischen Verhältnisse sichergestellt ist, dass die Stahlkonstruktion nicht über längere Zeit durch Schlagregen oder Spritzwasser oder infolge hoher Luftfeuchtigkeit nass ist.

· Materialgerechter Detailentwurf: Bauwerke aus wetterfestem Stahl sind grundsätzlich so zu entwerfen, dass Wasser von der Stahlkonstruktion ferngehalten wird. Da dies nie ganz gelingt, sind die Stahlbauteile so auszubilden, dass dennoch auftretendes Wasser kontrolliert abtropfen oder abfliessen kann. Stützenköpfe und Widerlagerbänke sind so zu gestalten, dass das von der Stahlkonstruktion abfliessende Wasser gefasst und abgeleitet wird, ohne die sichtbaren Bauteilflächen zu verschmutzen.

· Überwachung und Unterhalt: Durch regelmässige Überwachung können Mängel, welche den Zustand der Stahlkonstruktion beeinträchtigen, frühzeitig erkannt und allenfalls notwendige Massnahmen ergriffen werden. Durch regelmässigen Unterhalt soll der Zustand des gesamten Bauwerkes im Sinne der zwei erstgenannten Grundvoraussetzungen bewahrt werden. Gleichzeitig werden auch die während der Überwachung festgestellten Mängel beseitigt.

Soll die Stahlkonstruktion nachträglich ganz oder teilweise mit einem Oberflächenschutz versehen werden, so sind einige Besonderheiten des Werkstoffs wetterfester Stahl zu berücksichtigen.

Die im Rahmen dieser Studie untersuchten Stahlkonstruktionen aus wetterfestem Stahl hinterliessen sowohl bezüglich ihres Korrosionsverhaltens wie auch in ästhetischer Hinsicht insgesamt einen guten Eindruck. Der mit dem Abrostungsvorgang verbundene Schwermetalleintrag in die Umgebung ist mengenmässig unbedenklich.

Auch wenn vertiefte wirtschaftliche Betrachtungen der realisierten Bauwerke fehlen, geht aufgrund von Schätzungen dennoch klar hervor, dass der Einsatz von wetterfestem Stahl auch aus ökonomischer Sicht eine interessante Alternative zum normalen Baustahl darstellt, nicht zuletzt dank dem Verzicht auf den unterhaltsintensiven Oberflächenschutz; dies wiederum ist auch in ökologischer Hinsicht vorteilhaft.Steeldoc, Do., 2005.10.20

Literatur:

Lebet, J.-P., Lang, T. P., Brücken aus wetterfestem Stahl, VSS Nr. 562, Zürich, 2001 (Forschungsauftrag 87/98 AGB)

20. Oktober 2005 Jean-Paul Lebet, Thomas Lang

Den Naturgewalten gewachsen

Das mäanderförmige Gebäude liegt in einer der schneereichsten Regionen Japans. Im Winter versinkt es unter fünf Meter hohen Schneemassen. Um diesen Lasten widerstehen zu können, bestehen Fassade und Dach aus starken, wetterfesten Stahlplatten, die auf einem Tragwerk aus Stahl verschweisst sind.

Die Region um das Mikunigebirge, 200 km nördlich von Tokio gelegenen, gehört zu den schneereichsten Gebieten der Welt. Im Winter türmt sich der Schnee über fünf Meter hoch. Der Wettbewerb für ein naturhistorisches Museum war teil einer Initiative zur Stimulierung kultureller Aktivitäten in einer relativ dünn besiedelten Gegend - ganz in der Nähe befindet sich auch das von Architekturbüro MVRDV errichtete Agrarmuseum.

Das Naturwissenschaftliche Museum musste in der Lage sein, Schneelasten bis zu 2 Tausend Tonnen zu tragen. Auf einer Primärstruktur aus Stahl wurden insgesamt 2'500 Tonnen wetterbeständiger Corten-Stahl zu einer schalenartigen Hülle verschweisst. Das Gebäude sucht nicht nur optische Anleihen bei der Konstruktion von U-Booten, die Expertise für die Tragfähigkeit wurde auch bei einer Spezialfirma für Bootsbau eingeholt. Das Gebäude beherbergt nebst Verwaltungsräumen, Werkstätten, ein Restaurant und flexibel gestaltbare Ausstellungsräume.

Das Museum setzt ein expressives Zeichen des Widerstands gegen Naturgewalten. Mehrfach mäandernd folgt der schlanke und homogene Baukörper dem natürlichen Geländeverlauf. Jeweils an den Knickpunkten platziert, stehen vier riesige Fenster aus Acrylglas für die Intention des Museums, Naturphänomene lebendig und direkt zu vermitteln. Auf diese Weise versuchte man einen Dialog zwischen der Stadt und den bedrohten, kulturell stark überformten ländlichen Gebieten herzustellen. Am Ende strebt die Form in die Vertikale und kulminiert in einem 34 Meter hohen Turm mit Beobachtungsstation. Hier werden meteorologische Daten verwaltet und von einem Künstler visualisiert.

Um den Lasten von bis zu 1,5 t/m2 widerstehen zu können, besteht die Gebäudehülle aus 6 mm starken, wetterfesten Stahlblechplatten, die vor Ort auf einem Tragwerk aus Stahlstützen und -trägern verschweisst wurden. Ähnlich einer Thermoskanne besteht die Gebäudehülle aus zwei konstruktiv voneinander getrennten Schichten. Die äussere Stahlhaut, Temperaturen um minus 20 Grad im Winter und bis zu 45Grad im Sommer ausgesetzt, dehnt sich in horizontaler Richtung um bis zu 20 cm aus. Diese Längenänderung wird durch die bewegliche Lagerung der Stahlstützen auf den Fundamenten aufgenommen. Nur an drei Punkten ist das Tragwerk fixiert, sodass das Gebäude immer wieder in seine Ausgangsposition zurückfindet. Die auf einer separaten Unterkonstruktion montierten Gipskartonwände bleiben von den Bewegungen der äusseren Hülle unberührt. Im Zwischenraum zirkuliert Luft - warme im Winter, kalte im Sommer -, die den Innenraum gleichmässig temperiert. Ein mäandernder Weg leitet durch das Museum, dessen Form an die Wanderpfade der umliegenden Wälder erinnert. Jeweils an den Knickpunkten des Gebäudes geben raumhohe Panoramafenster Gelegenheit, das Ausstellungsthema unmittelbar zu erleben - die umgebende Natur. Das grösste der vier Fenster misst 14,5 x 4 m und wiegt fast 4 Tonnen. Wegen drückender Schneelasten wurde 75 mm starkes Acrylglas gewählt.

Obwohl das Gebäude in seiner doppelschaligen Ausführung aufgrund der hohen natürlichen Beanspruchung im Grunde ein technisch komplexes Strukturgerüst ist, bleibt seine Erscheinung roh und archaisch. Es bildet eine verstörende Intervention in der Landschaft, modulierend zwischen Architektur und Land-Art.Steeldoc, Do., 2005.10.20

20. Oktober 2005 Evelyn C. Frisch

verknüpfte Bauwerke

Naturwissenschaftliches Museum

Schutzschild gegen das Vergessen

Im Teutoburger Wald wurde eine der berühmtesten Schlachten der Germanen gegen die Römer ausgetragen. Heute steht dort, wo sich einst die Schwerter kreuzten ein archäologisches Museum, das den Ort aus den Niederungen des Vergessen hebt. Das verbindende Element der weitläufigen Park- und Museumsanlage ist der wetterfeste Stahl, der sich als Wegmarke und an den Fassaden der Museumsbauten wieder findet.

Wie ein Wegweiser taucht aus dem Grün des ehemaligen Schlachtfeldes die rostrote Farbe auf - als Wegmarke oder als Gebäudehülle - und führt den Besucher durch die Geschichte des Landstrichs. In Kalkriese wurde 2002 auf dem mutmasslichen Schauplatz der „Schlacht im Teutoburger Wald“ ein archäologisches Museum errichtet, entworfen und gebaut vom Schweizer Architekturbüro Annette Gigon und Mike Guyer. Der wetterfeste Baustahl verbindet alle sichtbaren Elemente zu einer Einheit: Er verkleidet nicht nur drei Pavillons und das flache Ausstellungsgebäude mit Treppenturm, sondern findet sich auch bei Wegplatten, Stützwänden und Palisadenstangen wieder. Mit seiner bräunlich changierenden Oberfläche fügt er sich harmonisch in das parkartige Gelände ein.

Die Sinne und das Gedächtnis schärfen

Der Museumsbau besteht aus einem vom Erdboden abgehobenen, eingeschossigen Baukörper und einem turmartigen Aufbau mit Aussichtsplattform. Aus einer Höhe von fast 40 Metern kann das ehemalige Schlachtfeld überblickt werden. Im Rumpf des Gebäudes befindet sich die eigentliche Ausstellung. Hier werden die Fundgegenstände aufbewahrt und ausgestellt - die meisten sind sie aus Metall. Ein dunkel gehaltener, nicht unterteilter Raum erlaubt die freie Inszenierung der vielfältigen Aspekte und Themen dieser Schlacht zwischen Germanen und Römern im 9. Jahrhundert. Ab und zu geben grosse, seitliche Fenster Ausblicke auf die Landschaft frei.

Drei Pavillons im Feld vertiefen die im Freien gewonnen Eindrücke: Sehen, Hören, Fragen. Der Pavillon „Sehen“ projiziert die Aussenwelt mittels einer „Camera Obscura“ umgekehrt in eine leuchtende Halbkugel. Die Welt steht Kopf. Der Pavillon „Hören“ verfügt über ein mächtiges Hörrohr, das die Geräusche der Aussenwelt verstärkt in einen schallabsorbierten Raum leitet. Im Pavillon „Fragen“ stehen sich eine Wand mit schlitzartigen Öffnungen und eine Wand mit Fernsehmonitoren gegenüber, auf denen aktuelle Konflikte gezeigt werden.

In der Argumentation der Architekten sollte die Lesbarkeit der baulichen Massnahmen durch die Reduktion der verwendeten Materialien verdeutlicht werden. Stahl erlaubt verschiedene Bearbeitungsgrade (unbehandelter, mit Zunder bedeckter, rostender, geölter, gestrichener, galvanisierter Stahl usw.) und besitzt unterschiedliche Eigenschaften (wetterfester Stahl, nicht rostender Stahl), der entsprechend den Anforderungen eingesetzt werden kann. Gerade der rostende Stahl, der die Vergänglichkeit von Materialzuständen so augenfällig macht, ist gleichzeitig auch ein Schutz gegen Korrosion.

Stahl für Tragsystem und Fassade

Das Museumsgebäude ist wie die Pavillons als Stahl-Skelettkonstruktion errichtet und mit grossflächigen rostenden Stahlplatten beplankt. Auch im beheizten Innenraum des Museums sind Stahlplatten für die Verkleidung verwendet worden: Gewalzte Stahlbleche für Wand und Deckenverkleidungen und nicht rostender Stahl für die Bleche des Bodenbelags. Die Stahlskelettkonstruktion des Hauptgebäudes und die Fensterrahmen bestehen aus normalem Baustahl, der mit einer dunklen rotbraunen Farbe beschichtet ist. Grossformatige Platten aus wetterfestem Stahl bilden die Aussenhaut der Wände und Dächer; die liegenden Platten sind durch Winkel versteift. Die konstruktiven Details wurden werkstoffgerecht ausgebildet.

Die Fassadenbekleidung aus Wetterfestem Stahl ist hinterlüftet, oben und unten angebrachte Lochbleche ermöglichen die Luftzirkulation. Ausserdem sind die Platten auf Abstand mit einer 20 mm breiten Fuge verlegt, so dass auch hier die Luft zirkulieren kann. Andererseits ist die Fuge so klein gewählt, dass keine Vögel ins Innere gelangen können. Da das Regenwasser, das auf das Dach des Flachbaus niedergeht, über die offenen Fugen in den hinterlüfteten Dachraum fliesst, ist die innere Decke dort wasserdicht als dreilagige Bitumenbahn mit Wurzelschutz ausgeführt und mit einem Gefälle versehen, welches das Wasser zu den Entwässerungseinläufen abführt. Die Dachplatten aus Wetterfestem Stahl wurden auf der Innenseite beschichtet, weil das Wasser, das an den Fugen eintritt, zum Teil an der Unterseite der Platten entlang laufen und diese feucht halten kann, bis der belüftete Raum nach dem Regen wieder austrocknet.

Im Bereich der Fenster hindern ein entsprechendes Gefälle und die Aufkantung des dort angeordneten, beschichteten Blechs das rostbeladene Wasser vom Dach daran, über die Glasflächen abzulaufen. Die Verbindungselemente zwischen Fassadenblechen und Skelettkonstruktion einschliesslich der zugehörigen Zone am Fassadenblech aus Wetterfestem Stahl wurden beschichtet, damit in den Fugen kein auftreibender Rost entsteht.Steeldoc, Do., 2005.10.20

20. Oktober 2005 Evelyn C. Frisch

verknüpfte Bauwerke

Museum mit Park