Editorial

»Konstruieren, nicht rechnen!« lautet Karlheinz Wagners Postulat in seinem Beitrag »Fragil bauen« und damit fasst er mit drei Wörtern zusammen, worum es in diesem Zuschnitt geht: um Beispiele von Holzarchitektur, bei deren Entstehung jahrelange Erfahrung, Experimentierfreudigkeit, viele Versuche, auch Fehlschläge und Misserfolge eine wesentliche Rolle spielten. Beispiele, die zum Teil lange vor jeder Art von computerunterstützter Planung entstanden sind, zum Teil auch lange vor jeder statischen Nachweisrechnung, wie sie die aktuelle Baumechanik beherrscht. Beispiele, deren Authentizität faszinierend ist, deren Fragilität und Leichtigkeit kaum mehr vorstellbar sind, die heute nicht mehr realisierbar wären, weil sie an gerechneten Sicherheiten und Nachweisforderungen scheitern würden. Die Gemeinsamkeit dieser Bauten liegt in erster Linie darin, dass ihre Konstrukteure das Wesen des Baustoffs Holz erfasst haben – dessen Leichtigkeit, hohe Belastbarkeit in der Faserrichtung, aber auch Weichheit, Nachgiebigkeit und Verformbarkeit.

Eigenschaften, die bei heutigen Konstruktionen oft kaum mehr eine Rolle spielen, in der Vergangenheit jedoch essenziell waren, Voraussetzung für ein Vertrauen in das Material, das sich über Jahrhunderte im kollektiven Unbewussten verankert hat und für uns als »Vertrautheit des Materials« spürbar ist. Jeder weiß, dass man einen Stock am besten übers Knie, also quer zur Faserrichtung abbrechen kann, niemand käme auf die Idee, ihn wie einen Faden in die Länge zu ziehen, bis er reißt. Jeder weiß auch, dass sich Seile und Schnüre am Besten als Verbindungsmittel eignen, so lange das Bauholz in seiner ursprünglichen Form, also stabförmig, als Ast oder Stamm, zur Verfügung steht. Die Tragfähigkeit eines auskragenden Astes ist für uns genau so abschätzbar wie die Stärke eines Brettes, das uns als Brücke über einen Bach dient, und wir wären fast alle in der Lage, Reparaturen an einem Baumhaus vorzunehmen.

Diese Ausgabe zeigt vor allem Bilder. Bilder von Bauwerken im weitesten Sinn, deren Statik den Regeln des Materials folgt. Der Bogen reicht vom perfekten System Baum über einfache Kragbrücken und Hochstände bis zu den komplexen Strukturen Frei Ottos und Richard Corays. Die Bilder machen lange Erklärungen überflüssig, die meisten Systeme erschließen sich visuell. Die Textbeiträge enthalten nur das Wesentliche, weisen auf Hintergründe und Zusammenhänge hin, sind als erweiterte Bildunterschriften zu verstehen.

Wir wollen mit diesem Zuschnitt nicht eine »zurück auf den Baum«-Bewegung initiieren, auch nicht die Errungenschaften moderner Ingenieurkunst in Frage stellen, sondern anregende, bezaubernde, überraschende Dinge zeigen, die zur Freude am Konstruieren jenseits von zertifizierten Details verleiten sollen. Eva Guttmann

Inhalt

Zum Thema

Editorial | Eva Guttmann

Essay – Ein Haus ist kein Segelschiff | Wolfgang Pöschl

Der Baum – Statisches System eines Naturtragwerks | Richard Woschitz

Fragil bauen | Karlheinz Wagner

Projekte

Trabucchi – Fischermaschinen an der adriatischen Küste | Franco Laner

Auf den Kopf gestellt – Gitterschale Mannheim | Eda Schaur

Ein Kunstwerk auf Zeit – Das Lehrgerüst der Salginatobelbrücke | Andreas Kessler

Faszinierend fragil – Funktürme in Holz | Wolfgang Winter

Gesteckte Geschichte – Holzpagoden | Klaus Zwerger

Fußkontakt mit der Vergangenheit – Kragbrücke am Indus | Eva Guttmann

Weitere Informationen zu diesem Thema auf den proHolz Seiten:

Forschung

Kielstegelement | Andreas Trummer, Stefan Krestel

Holzrealien

Hochsitze | Walter Ebenhofer

Bumerangs – Rückflug inklusive | Eva Guttmann

Holz(an)stoß

Anarchitecture | Stefan Tasch

Der Baum

(SUBTITLE) Statisches System eines Naturtragwerks

Die Natur ist ein unerschöpfliches Arsenal an »lebendigen Strukturen«, deren Analyse auch eine wichtige Quelle zur Erforschung, Beschreibung und Beurteilung von Tragstrukturen ist. Aus Gemeinsamkeiten und Gegensätzen von Prozessen und Produkten natürlicher Entwicklung und menschlicher Tätigkeit entstehen Fragen und Feststellungen, die den Inhalt der Analyse von natürlichen Tragstrukturen bestimmen.

Die Erkenntnisse allgemeiner Grundsätze und gemeinsamer Konstruktionsprinzipien in Natur und Technik sind eng verknüpft mit Fortschritten in der Biologie, der Medizin und nicht zuletzt der Technik selbst, und schon aus der Betrachtung weniger Beispiele aus der Vergangenheit ergibt sich die Frage, ob wir Naturkonstruktionen als Vorbilder für unsere technischen Konstruktionen ansehen können.

Beinhalten die Begriffe »Stütze« und »Balken« ein Aussage über Form und Belastung eines Tragelements, so bezeichnet der Begriff »Verzweigung« ein Formcharakteristikum. Stütze und Balken sind beide »eindimensionale« Objekte; die Stütze trägt ihre Lasten hauptsächlich über Druck, der Balken über Biegung ab. Verzweigte Strukturen bauen sich aus eindimensionalen Bauelementen auf. Ausgehend vom eindimensionalen Hauptstamm entsteht durch Verzweigung und Verästelung eine flächige »zweidimensionale« oder eine räumliche »dreidimensionale« Struktur. Hat eine solche Struktur eine Tragfunktion, kann sie je nach Lastabtragung als Addition von Stützen, von Balkenelementen oder, wie beim Baum, als Verschmelzung beider zu einem einheitlichen Gesamtsystem angesehen werden. Einerseits ist es günstig, die Kräfte direkt und ohne Umwege zu führen, andererseits ist es massesparend, möglichst viele Kräfte zu bündeln und konzentriert weiterzuleiten. Unter bestimmten Bedingungen ist wiederum ein verzweigtes System das Optimum.

Dies gilt für ein druckbeanspruchtes Stützen- und für ein biegebeanspruchtes Balkensystem. Das Astwerk eines Baumes – selbstbildende, offene Verzweigungen durch Aufspaltung eines gemeinsamen Stammes in mehrere Äste – kann durch die Formgesetze mit ein und derselben Struktur und mit einem Minimum an Aufwand beide Aufgaben erfüllen: die eines Tragwerks und die eines Transportsystems.

Ausschließlich druckbeansprucht ist die nach oben weit verzweigte, eine Deckenplatte gleichmäßig unterstützende »Baumstütze«. Die Kräfte werden unter Vermeidung von Biegung harmonisch von der Fläche zu den einzelnen Auflagerpunkten geführt. Der Gegensatz zwischen linearer Stütze und flächiger Platte wird weitgehend aufgehoben. Das statische System Decke/Stütze wird dadurch zu einem einheitlichen Ganzen.zuschnitt, So., 2005.09.25

25. September 2005 Richard Woschitz

Fragil bauen

Fragil bauen bedeutet leicht bauen. Seit Jahrtausenden wird dafür Holz verwendet, das aufgrund seiner hervorragenden strukturellen Eigenschaften für leichte Konstruktionen besonders geeignet ist. In der Vergangenheit wurde empirisch gebaut, eine nicht materialgerechte Verwendung des Holzes gipfelte schlimmstenfalls im Versagen der Konstruktion. Der moderne Ingenieurholzbau ermöglicht heute beliebige geometrische Formen, doch wie sinnvoll ist diese Bauweise?

Konstruieren, nicht rechnen!

Beim Entwerfen von tragenden Strukturen geht es immer um das Verhältnis von der Festigkeit (Elastizitätsmodul) zum spezifischen Baustoffgewicht und die Wahl eines materialgerechten statischen Systems unter Berücksichtigung der Verbindungstechnik und der möglichen Schlankheit der tragenden Elemente. Das Denken in vorwiegend entmaterialisierten statischen Systemen als Folge einer weitgehend auf die Baumechanik ausgerichteten theoretischen Ausbildung macht die Materialwahl sekundär und zieht häufig eine Abkehr vom Konstruieren, vom selbstverständlichen Umgang mit den auftretenden Kräften nach sich. Die Optimierung eines statischen Systems ist jedoch stark materialabhängig, weshalb vom ersten Schritt des Tragwerksentwurfs über die Entwicklung der Konstruktionsdetails bis hin zur Ausführung materialgerecht konstruiert werden muss.

Holzeigenschaften – fasergerechtes Konstruieren

Holz besitzt aufgrund seiner komplexen Mikrostruktur sehr gute strukturelle Eigenschaften. Im Prinzip besteht es aus Zellulosefasern, die in einer polymeren Matrix aus Lignin eingebettet sind. Zudem weist jeder Stammquerschnitt eine unterschiedliche Dichtigkeit von Früh- und Spätholz auf. Die Materialeigenschaften sind somit inhomogen und anisotrop, die Holzfaser ist für die außerordentlich guten mechanischen Eigenschaften des Holzes maßgebend. Zu diesen gehören Festigkeit, Materialleistungszahl – das günstige Verhältnis von E-Modul zu Dichte ist beachtlich (siehe Tabelle) – Zähigkeit und Duktilität sowie eine hohe Bruchenergie (Energie, die beim Entstehen eines Risses aufgewendet wird). Aufgrund der starken Richtungsabhängigkeit, der mechanischen Eigenschaften und der Unregelmäßigkeiten im Holz ist eine Vielzahl an Holzprodukten entstanden, die aus Holzkomponenten mit unterschiedlichen Abmessungen und entsprechenden Bindemitteln hergestellt werden. Ziel ist es, die »naturbedingten Nachteile« des Materials auszuschalten, um berechenbare Werkstoffqualitäten zu erhalten. Die Palette dieser Produkte erstreckt sich vom Brettschichtholz über Holzspan- und -faserplatten bis zu Wood Plastic Composites. Die Verwendung von Stahl-Holzverbindungen ermöglicht zudem fast alle geometrischen Kombinationen der Tragelemente.

Dabei wird jedoch ein wichtiger Punkt in Bezug auf die Festigkeit des Holzes oft übersehen: Durch die Zerkleinerung des natürlich gewachsenen Materials werden die Fasern zerstört und die Festigkeit in Faserrichtung wesentlich verringert. Dabei wäre die wichtigste Voraussetzung beim holzgerechten Konstruieren, dass die Holzfaser dem Kraftfluss folgt. Die Firma Thonet hat Möbel konstruiert, die dieses Prinzip so weit wie möglich verwirklicht haben:

Eckanschlüsse werden durch die Verwendung gekrümmter Stäbe vermieden, die Krafteinleitung erfolgt faserparallel und statt Stumpfstößen werden die anzuschließenden Stäbe parallel geführt. Dieses Prinzip kann mit gekrümmten Brettschichthölzern in Form von Bogen- und Rahmenkonstruktionen auch in großen Dimensionen umgesetzt werden.

Besonderes Augenmerk ist also auf die Verbindungen im Holzbau zu legen. Querschnittsschwächungen und Beanspruchungen quer oder schräg zur Faser in den Knoten sind für die tragenden Elemente vielfach dimensionsbestimmend. Verbindungen, die so ausgelegt sind, dass der Kraftfluss weitgehend der Faser folgt, verursachen hingegen keine wesentliche Querschnittsvergrößerungen.

Stellenwert der Belastung

Welcher Tragwerksentwurf der beste ist, hängt natürlich von der Art der Belastung, der er standhalten soll, ab. Leicht belastete Strukturen, die z.B. für Container entwickelt werden, erfordern andere Materialien als hoch belastete Strukturen, wie etwa für Kurbelwellen oder schwere Maschinen. In Zukunft werden adaptive Systeme an Bedeutung gewinnen, deren statisches System sich ohne äußere Energiezufuhr, sondern allein durch die Energie aus einer sich ändernden Belastung, an die jeweilige Situation anpasst.zuschnitt, So., 2005.09.25

25. September 2005 Karlheinz Wagner

Auf den Kopf gestellt

(SUBTITLE) Gitterschale Mannheim

Die Gitterschale in Mannheim bezaubert durch ihre Transparenz, Leichtigkeit und ungewöhnliche Form. Die inzwischen 30 Jahre alte Schale überspannt 7400m² bei einer maximalen Spannweite von 60 m und einer maximalen Höhe von 20 m. Die Leichtigkeit dieser Struktur liegt in der Kenntnis des Zusammenhangs von Form und konstruktiver Effizienz begründet. Welche aber, aus der Vielfalt möglicher Formen, zeichnet solche Eigenschaften aus und wie findet man sie?

Die Gitterschale Mannheim gehört zur Familie der Hängeformen. Das einfachste Beispiel dafür ist die hängende Kette – an beiden Enden aufgehängt bildet sie eine Gleichgewichtsfigur aller wirkenden Kräfte. Je flacher der Stich, desto größer ist die (Zug-) Kraft in der Kette. Spiegelt man diese Form an der Horizontalen, dann erhält man die ideale Stützlinie eines Bogens. Dieser trägt Lasten, die gleichmäßig entlang seiner Achse verteilt sind, über reine Druckbeanspruchung ab.

Dieses Prinzip lässt sich auch auf Flächen übertragen. Die Form der Gitterschale Mannheim wurde in einem Formfindungsmodell im Maßstab 1:98,5 gefunden. Es bestand aus einem biegeweichen Netz, gebildet aus Häkchen und Ringen, das, in der Ebene ausgebreitet, quadratische Maschen aufwies. Die Hängeform, entsprechend den architektonischen und konstruktiven Ansprüchen optimiert, wurde in die Realität übertragen. Das Netz des Modells wurde aus Vollholzlatten – gehobelten Hemlockpine-Latten 50x50mm (72km) – gebildet. Auf der Baustelle wurden die Latten mit Bolzen zu einem Gitter mit verdrehbaren Knoten und einer Maschenweite von 50cm verbunden. Dieses Holzgitter wurde dann nach und nach in die Form des Hängemodells gehoben, an den Rändern befestigt, justiert und fixiert und schließlich mit einem PVC-beschichteten Polyestergittergewebe überdacht.

Die Gitterschale Mannheim ist ein Pionierbau. Sie hat – abgesehen von kleinen, in den 1960er Jahren von Frei Otto realisierten Gitterschalen – keine Vorläufer und basiert auf Ergebnissen der Forschungsarbeit, die am Institut für Leichte Flächentragwerke der Universität Stuttgart in Kooperation mit Seibu Company, Tokio, und dem japanischen Architekten Kenzo Tange geleistet wurde.

Planung und Bauleitung: Carlfried Mutschler und Joachim Langner, Mannheim

Beratung und Entwicklung der Gitterschale: Frei Otto, Stuttgart

Statische Berechnung: Ove Arup + Partners, Structures 3 und Ted Happold mit Ian Liddell, Londonzuschnitt, So., 2005.09.25

25. September 2005 Eda Schaur

Ein Kunstwerk auf Zeit

(SUBTITLE) Das Lehrgerüst der Salginatobelbrücke

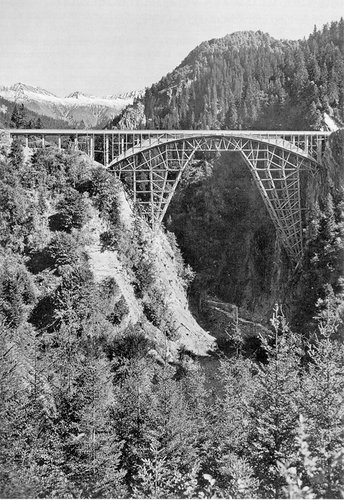

In der Geschichte der Brückenbaukunst ist die Salginatobelbrücke längst ein Markstein. Der Entwurf von 1928 für die einmalige Stahlbetonbrücke stammt von Robert Maillart. Die Brücke bildet das Kernstück der Verbindungsstraße von Schiers nach Schuders in Graubünden.

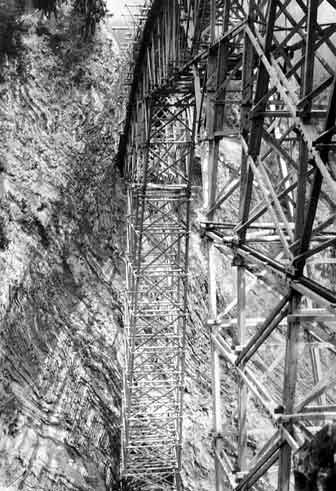

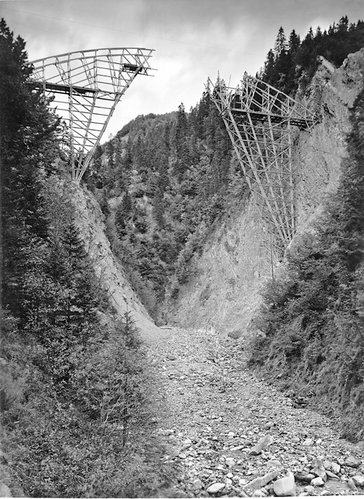

Im Jahr 1929 erhielt der bekannte Holzkonstrukteur und Unternehmer Richard Coray (1869 – 1946) den Auftrag zum Bau eines Lehrgerüsts für die hohe Schluchtüberquerung. Der damals 60-Jährige erstellte die Holzliste für das Transport- und Hauptgerüst, die 1285 Nummern für Kantholz bei einem Gesamtbedarf von 700 m³ umfasste. Auch half er noch beim Montageplan und bei Vermessungsarbeiten mit, übergab aber die weiteren Arbeiten seinem Sohn Richard. Der frisch diplomierte Bauingenieur zeichnete nach Angaben seines Vaters den Konstruktionsplan und führte die statische Berechnung durch.

Im Juli desselben Jahres begann Richard Coray jun. zusammen mit nur sechs Männern mit den Abbindarbeiten. Auf einem über 3000m² großen Reißboden wurden nacheinander die beiden Gerüstfächer und Bogenhälften im Maßstab 1:1 aufgezeichnet. Die vom Gemeindesäger zugeschnittenen Fichtenbalken wurden auf die Zeichnung gelegt und auf diese Weise von Hand abgelängt, durchbohrt und nummeriert. Fertige Gerüstteile wurden mit Pferdewagen zur Brückenbaustelle geführt, wo man sie mittels einer Seilbahn, die beide Schluchtseiten verband, zur gewünschten Stelle abseilte. Zuerst wurden die auskragenden Gerüsthälften bis auf die Höhe der eisernen Hauptanker aufgebaut, anschließend erfolgte die Montage der Bogenteile bis zum Zusammenschluss. Es wurden Schrauben und quadratische Muttern mit rund geschnittenen Gewinden verwendet, die weniger empfindlich gegen Schläge waren und bis zu zehnmal verwendet werden konnten.

Da das Lehrgerüst nur für das geringe Gewicht der Brückenbogenplatte berechnet werden musste, entstand mit lediglich zwei Bindern eine Konstruktion von außerordentlicher Leichtigkeit. Die anfallenden Lasten des Bogens wurden auf direktem Wege über die fächerförmig angeordneten Druckstreben in die Auflager abgeleitet. Die auf das Minimum reduzierte Anzahl schlanker Zangen und Diagonalen steifte die luftige Konstruktion aus und ergab den für die späteren Coray-Werke typischen Dreiecksraster. Die Streben waren zur Erhöhung der Stabilität beim Sockel fest einbetoniert. Für die spätere Absenkung verwendete Coray aus Kostengründen weder teure Sandtöpfe noch Senkschrauben. Er hatte eine eigene Methode entwickelt: Durch einfaches Einsägen der Druckstreben wurde der Querschnitt bis zur Quetschung reduziert und auf diese Weise das Gerüst entlastet. Zur weiteren Absenkung wurden ganze Stücke aus den Streben herausgesägt, bis das Lehrgerüst 10cm vom Brückenbogen getrennt war und ungehindert demontiert werden konnte.zuschnitt, So., 2005.09.25

25. September 2005 Andreas Kessler

verknüpfte Bauwerke

Salginatobelbrücke