Editorial

Um den Schutz von – zumal eher unpopulären – Baudenkmälern ist es schlecht bestellt. Die Denkmalpflege erlebt ihren größten Einbruch seit dem Europäischen Denkmalschutzjahr 1975: Schützenswerte Bausubstanz wird in undenkbarem Umfang erst dem Verfall preisgegeben und schließlich abgerissen. Ein Schicksal, das Gebäude aller Epochen gleichermaßen ereilt. Und längst nicht immer ist der Grund das fehlende Geld für eine Sanierung; oft sind mangelndes öffentliches Interesse, Schwierigkeiten bei der Nachnutzung, Stellenmangel in den Denkmalschutzämtern oder eine verfehlte Subventionierungspolitik entscheidender.

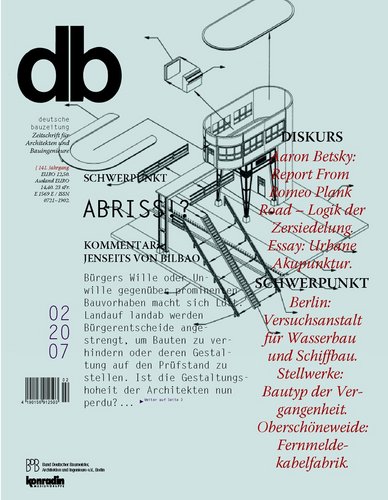

Abriss oder Erhalt? – Dieser Frage nähern wir uns von verschiedenen Seiten und stellen Gebäude aus traditionell oder seit neuestem gefährdeten Epochen vor sowie Bautypen, deren Totalverlust droht. uk

Inhalt

Diskurs

Kommentar

03 Jenseits von Bilbao | Dirk Meyhöfer

06 Magazin

12 On European Architecture

Report from Romeo Plank Road | Aaron Betsky

14 Im Blickpunkt: Welterbebaukultur | Ira Mazzoni

16 Essay: Urbane Akupunktur | Elizabeth Sikiaridi, Frans Vogelaar

18 Schwerpunkt Abriss!?

19 Zum Thema: Nicht einfach schön, sondern auch nachhaltig | Nikolaus Bernau

22 Abgerissen: Berlin-Oberschöneweide – Fernmeldekabelfabrik, von Ernst Ziesel | Thomas Steigenberger

30 Gerettet: Gelsenkirchen – vom Maschinenhaus zum Musikprobenzentrum, von TOR 5 Architekten | Karl R. Kegler

36 db-Ortstermin: Gelsenkirchen

38 Abgerissen: Stellwerke | Lars Quadejacob

44 gefährdet: berlin – Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau, von Ludwig Leo | Christian Brensing, Elisabeth Plessen

50 Gerettet: Frankfurt – Dornbuschkirche und Markuskirche, von Meixner, Schlüter, Wendt; Pfeifer Kuhn | Walter Zahner

Empfehlungen

58 Kalender, Ausstellungen

58 Alfred Grenander (Berlin) | Lars Quadejacob

Architektur in der Literatur (München) | Ira Mazzoni

60 Neu in …

- Hardthausen | Britt Lahmann

- Baden (CH) | Hubertus Adam

- Rotterdam (NL) | Anneke Bokern

62 Bücher

Trends

64 Energie: Geothermie | Andreas Niewienda

70 Technik Aktuell: Rückbau kerntechnischer Anlagen | Jola Horschig, Felix Wilde

Produkte

74 Produktberichte Fenster und Sonnenschutz | rm

84 Schaufenster Türen | rm

86 Infoticker | rm

Anhang

88 Planer / Autoren

89 Bildnachweis

90 Vorschau / Impressum

Detailbogen

91 Gelsenkirchen: Maschinenhaus als Musikprobenzentrum

Das Denkmal als Gegner seiner selbst

(SUBTITLE) Paradebeispiel verfehlter Denkmalpolitik: Abbruch der Fernmeldekabelfabrik in Berlin-Oberschöneweide

Frankfurt droht mit der weitgehenden Zerstörung der Großmarkthalle Martin Elsässers (1926–28) ein baukulturelles Desaster. Was dort der Bürgerzorn eventuell noch verhindern kann, ist in Berlin seit Ende 2006 Realität. Trotz vehementer Proteste wurde eines der bedeutendsten Industriedenkmale der Zwanzigerjahre abgerissen: die 1927–28 von Ernst Ziesel errichtete Fernmeldekabelfabrik in Oberschöneweide.

Berlin sieht sich nicht als Geburtsort, aber als erste Hauptstadt der modernen Architektur. Nirgendwo auf der Welt ist der neue Bauwille der zwanziger und frühen dreißiger Jahre so facettenreich vertreten wie in Berlin: vom Backstein-Expressionismus Hans Poelzigs oder Hans Heinrich Müllers über eine mehr traditionelle Moderne bis hin zum Neuen Bauen der Gebrüder Luckhardt, Erich Mendelsohns oder Bruno und Max Tauts. Berlins Baukultur der vier Jahrzehnte zwischen 1890–1930 könnte ein wichtiger Standortfaktor für die von schweren Finanzkrisen gebeutelte Metropole sein. Dieses Pfund wird jedoch leichtfertig verspielt. Der Abriss des Ziesel-Baus ist hierfür nur ein besonders dramatisches Beispiel, aber längst kein Einzelfall. Erst kürzlich wurde ein 1950 umgebautes Mietshaus von Alfred Messel in der Tauentzienstraße zerstört, für dessen gelungene Restaurierung das Land Berlin 1997 noch die Ferdinand-von-Quast-Medaille verliehen hat. Und mit der im Frühjahr 2006 abgerissenen Landhausklinik Otto Bartnings in Berlin-Wilmersdorf und dem Abbruchantrag für ein Waschhaus Bruno Tauts in der Siedlung Carl Legien stehen selbst Bauten bedeutender Protagonisten der Moderne zur Disposition. Gleichzeitig wird in Paris der Antrag geprüft, sechs Berliner Siedlungen der Zwanzigerjahre in die Welterbeliste aufzunehmen.

Denkmalensemble AEG-Kabelwerk Oberspree

Als um 1900 die innerstädtischen Stammareale der AEG zu klein wurden, fand der Elektrokonzern südöstlich von Berlin einen neuen Standort. An der Spree in Oberschöneweide entstand eines der umfangreichsten Bauprojekte der deutschen Industriegeschichte. Das 1897 eröffnete Kabelwerk Oberspree (KWO) war dabei die wichtigste der neu gegründeten AEG-Töchter. Über dreißig Jahre Technikgeschichte und Industriebaukultur begegnen sich auf dem Gelände des KWO (siehe Gebäudeplan S. 25): Von den Ausklängen des Historismus gründerzeitlicher Prägung (Gebäudeplan, Nr. 1 und 2), über den Neu-Klassizismus Peter Behrens' (Nr. 15 und 16), bis hin zum radikalen Funktionalismus von Ernst Ziesel (Nr. 19). Alle Neubauten wurden in gelbem Backstein ausgeführt. Fernab allen zeitbedingten Geschmackswandels drückt sich darin die Suche nach Einheitlichkeit und einer gemeinsamen baulichen Identität aus. Ein Bestreben, das spätestens 1907 mit der Berufung von Peter Behrens zum Chef-Designer und Architekten der AEG offizielle Firmenstrategie wurde.

Auch in den Zwanzigerjahren gelang es der AEG, mit der Berufung Ernst Ziesels (1880–1946) einen herausragenden Architekten an das Unternehmen zu binden. Ziesel arbeitete bis Anfang der vierziger Jahre für die AEG und war daneben auch im Siedlungsbau tätig. Zusammen mit dem Bauingenieur Gerhard Mensch realisierte er ab 1924 zahlreiche Um- und Neubauten in Oberschöneweide, etwa die Großtransformatorenhalle in der Edison/ Wilhelminenhofstraße (1928–29) oder die kleine Generatorgasanlage (1927) auf dem Gelände der KWO.

Das Hauptwerk der Zusammenarbeit zwischen Ernst Ziesel und Gerhard Mensch war die Fernmeldekabelfabrik in Oberschöneweide. Anders als noch Peter Behrens bei seinen Stockwerksfabriken für die AEG, verzichtet Ziesel hier gänzlich auf klassische Architekturzitate wie Pfeiler, Kapitelle oder Attika. Anstelle der monumentalen Schwere Behrens’scher Bauten tritt die filigrane Leichtigkeit der membranartig-dünnen Fassadenhaut aus Fensterbändern und Ziegelausfachungen. Die Stahlskelettkonstruktion des viergeschossigen Gebäudes mit den vortretenden, sichtbar belassenen Flanschen der Träger ist klar ablesbar. Um einen ungestörten Betriebsablauf zu gewährleisten, sind die Stockwerkshallen weiträumig überspannt und lediglich durch jeweils zwei eng zusammenstehende Mittelstützen unterteilt. Auch die Anordnung der drei Treppen- und Aufzugstürme mit Sanitäranlagen entspricht den zeitgenössischen Anforderungen an einen ungestörten Betriebsablauf. Ziesels radikaler Funktionalismus hat im Industriebau der Zwanzigerjahre in Berlin keine Parallele und steht in einer Reihe mit den rheinischen Industriebauten der Moderne.

Nachhaltige Stadtentwicklung

Nach dem Zusammenbruch der DDR war seit 1993 die landeseigene Berliner Landesentwicklungsgesellschaft (BLEG) mit der Vermarktung des KWO-Geländes betraut worden. Im Juli 1996 wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Sicherung des Denkmalbestands abgeschlossen.

Hierin akzeptierte das Landesdenkmalamt den Abbruch der Gebäude im südöstlichen Teil des Geländes, damit die Fernmeldekabelfabrik bestehen bleiben konnte. Seit 1977 stand das Gebäude unter Denkmalschutz. Die stadtbildprägende Spreehalle (Nr. 24) wurde dagegen nicht in die Denkmalliste eingetragen. Ihre östliche Hälfte, die gleich nach 1945 in den Formen des Vorgängerbaus wiedererrichtet wurde, soll ebenfalls abgerissen werden.

Die Erhaltung des Ziesel-Baus hatte für das Landesdenkmalamt und die BLEG hohe Priorität. Erhebliche Mehrkosten von annähernd einer Million Euro wurden bei der Sanierung des mit arsenhaltiger Industrieschlacke verseuchten Geländes in Kauf genommen. So wurde die kontaminierte Erde im Fundamentbereich vom Grundwasser mittels acht Meter tiefer, hydraulisch verpresster Spundwände abgetrennt. Zudem musste im Umfeld des Denkmals der Boden in einzelnen Abschnitten ausgebaggert werden. Auch das im Nordwesten angebaute, von der BLEG im Hoch- und Tiefbau finanzierte Blockheizkraftwerk wäre nicht mit diesem Aufwand und an dieser Stelle errichtet worden, wenn die künftige Sanierung der Fernmeldekabelfabrik für alle Projektbeteiligten nicht festgestanden hätte.

Kurzsichtige Denkmalzerstörung

Ab 1996 wurden von der BLEG erste Sicherungsmaßnahmen unternommen sowie Gutachten zum Zustand des Gebäudes und zu den Sanierungskosten eingeholt. Trotz teilweise starker Schadstoffbelastung der Decken und Wände sowie statischer und thermischer Probleme wurde das Gebäude als grundsätzlich sanierbar eingestuft. Als seit März 2003 mit der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW) ein neuer Nutzer des KWO-Geländes feststand, befand sich die BLEG bereits in Liquidation. Ihre Aufgaben als Bauherr übernahm die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Auf Grundlage einer europaweiten Ausschreibung wurde im Frühjahr 2005 das Berliner Büro Nalbach & Nalbach als Generalplaner für den FHTW-Umzug ausgewählt. Im Ausschreibungstext heißt es zur Fernmeldekabelfabrik lapidar: »Ein unsaniertes denkmalgeschütztes Gebäude Baujahr ca. 1930 mit einer Aufstockung«. Nach einem in der Industriebausanierung erfahrenen Architekturbüro wurde nicht gesucht. Weder die bisher mit dem Gebäude befassten Architekten und Gutachter noch das Landesdenkmalamt wurden beratend hinzugezogen.

Als die vom Büro Nalbach ermittelten Sanierungskosten in Höhe von 23,37 Mio Euro »nicht im vorgegebenen Kostenrahmen« von insgesamt 108 Mio Euro für den Umzug der FHTW lagen, wurden die Architekten aufgefordert, »Vorschläge zur Einhaltung der Gesamtkosten zu unterbreiten«. Im Ergebnis entschied sich die Senatsbauverwaltung für Nalbachs Vorschlag, einen »Neubau unter Verwendung der alten Gründung« zu errichten, für den nunmehr nur noch 19,42 Mio veranschlagt wurden. Auch mit dem Neubau wurden Nalbach & Nalbach beauftragt. Die Kostenersparnis von knapp vier Mio resultierte u. a. aus dem geplanten Erlös des Stahlverkaufs (188 000 Euro), der Wiederverwendung der Fundamente und einem im Vergleich zum Altbau insgesamt um etwa 10–15 Prozent kleineren Bauvolumen. Die bereits erfolgten Investitionen zur Erhaltung des Ziesel-Baus in Höhe von weit mehr als einer Million Euro wurden bei der Kostenabwägung offensichtlich nicht berücksichtigt.

Nach offizieller Lesart war ein im August 2005 fertiggestelltes Gutachten, das nunmehr eine extrem hohe Schadstoffbelastung des Gebäudes feststellte und den Abbruch empfahl, ausschlaggebend für die entsprechende Entscheidung der Bauverwaltung. Erst nachdem dieses Gutachten vorlag, wurde das Landesdenkmalamt vom Abrissbeschluss in Kenntnis gesetzt und ein Abrissantrag gestellt. Da bis März 2006 verbindliche Planungen für die Unterbringung der FHTW in Oberschöneweide vorliegen mussten, damit Bundes- und Europazuschüsse nicht verfielen, hielt auch die Hochschulleitung am Abrissvorhaben fest.

Seit Januar 2006 versuchte eine studentische Initiative mit großem Einsatz und überzeugenden Argumenten, den drohenden Abriss aufzuhalten (www.denk-mal-industrie.de). Ihrer Forderung nach Alternativplanungen schlossen sich u. a. die Berliner Akademie der Künste, die Berliner Architektenkammer, Denk-mal-an-Berlin e.V., Docomomo sowie ICOMOS und der Berliner Landesdenkmalrat an. Ein Vorschlag war, den Ziesel-Bau zunächst unsaniert zu bewahren und den Neubau auf einem benachbarten Grundstück zu errichten. Alle Alternativen zur Zerstörung des Baudenkmals wurden jedoch aus Kosten- und Zeitgründen verworfen. Bausenatorin Ingeborg Junge-Reyer setzte den Abriss politisch durch.

Der Schaden dieser Entscheidung ist nicht nur in Zahlen zu messen. Aus selbst verschuldeter Zeitnot wurde von Verwaltung und Politik die sorgsam aufgebaute, langfristige Strategie zur Umnutzung des KWO-Geländes preisgegeben und das Ensemble seines wichtigsten Bausteins beraubt. Fatal war die Strategie der Senatsbauverwaltung und der Architekten, die kapitalisierbaren Bauteile des Denkmals gegen das Denkmal selbst zu wenden. Das Image der FHTW, an der Restauratoren den verantwortlichen Umgang mit unserem kulturellen Erbe lernen sollen, wurde schwer beschädigt und der Welterbeantrag kulturpolitisch delegitimiert. Jeder Privatinvestor kann sich nun bei Abrissvorhaben aus wirtschaftlichen Gründen auf das Vorbild des Staates berufen. Dem Vernehmen nach geschieht genau dies bereits.db, Mo., 2007.02.12

12. Februar 2007 Thomas Steigenberger

verknüpfte Bauwerke

Fernmeldekabelfabrik

Auf dem Abstellgleis

(SUBTITLE) Stellwerke – ein aussterbender Bautyp

Seit 1994 die Deutsche Bahn AG gegründet wurde, ist der Schienenverkehr einem tief greifenden Wandel unterworfen. Das gilt auch für die Bauwerke der Bahn: Bei der schnell voranschreitenden Modernisierung steht das architektonische Erbe oft genug im wahrsten Sinne des Wortes im Weg.

Der Schienenverkehr war das infrastrukturelle Rückgrat der Industrialisierung. Die heute befahrenen Trassen sind zum großen Teil noch jene, die bereits im 19. Jahrhundert geschaffen wurden. In den urbanen Zentren legten sie die Koordinaten für die Entwicklung zu modernen Großstädten fest; mit Viaduktstrecken, Brücken und natürlich den Bahnhofsgebäuden prägen sie bis heute die Stadtbilder sowie die Landschaft. Dabei wurden Bahnhöfe sogar zu neuen Wahrzeichen und dienten der kommunalen Selbstdarstellung wie zuvor etwa Kirchen oder Rathäuser. Doch zum typischen Bild des Bahnverkehrs gehörten von Beginn an nicht nur die spektakulären Stationsbauten, sondern eine ganze Reihe weiterer Baugattungen wie Güterbahnhöfe, Gebäude für die Fahrzeugunterhaltung oder die Bahnstromversorgung und Stellwerke. Alle überdauerten im Großen und Ganzen das 20. Jahrhundert, doch jetzt ist ihre Existenz in erheblichem Umfang gefährdet.

Fachwerkhäuschen und modernistischer Schwung

Der gemeinhin besonders wenig beachtete Bautyp der Stellwerke soll hier deshalb vorgestellt werden. Bis vor zehn Jahren befanden sich noch an die Tausend Gebäude aller Epochen im Betrieb, viele stammen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Sie sind nicht nur wichtige technikgeschichtliche Dokumente ihrer Zeit, sondern bisweilen – weitgehend unentdeckter Weise – auch architektonische Kleinode.

Zunächst ein kurzer Rückblick: Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erforderten immer dichtere Zugfolgen eine sicherere und schnellere Regelung des Betriebs. Die Handbedienung von Signalen und Weichen wich einer zentralen, fernbedienten Steuerung. Als Bautyp hat sich dafür das Stellwerksgebäude herausgebildet, das den wichtigsten Teil der Sicherungsanlagen aufnimmt. Die technische Entwicklung hatte dabei erheblichen Einfluss auf die Architektur. Am Anfang standen mechanische Stellwerke, von denen aus Weichen und Signale durch Drahtzüge mittels Hebelübertragung bedient werden. Die meist zweigeschossigen Gebäude enthalten deshalb im Obergeschoss den Raum für das Bedienpersonal mit Hebelbank und Blockwerk. Von hier führen Drahtzüge in den Spannwerkraum im Erdgeschoss. Dieser älteste Stellwerkstyp zeigt regional unterschiedliche Ausprägungen, da zu seiner Entstehungszeit jedes Land des Deutschen Reichs über eine eigene Länderbahn verfügte. Eine Gemeinsamkeit vieler ist aber das massiv ausgeführte Untergeschoss, das den eigentlichen Stellwerksraum trägt. Dieser ist oft als Fachwerkkonstruktion ausgeführt, auch Bretterverschalungen sind verbreitet. Der Stellwerksraum wird, neben einem aus Sonnenschutzgründen überstehenden Walmdach, von seiner Durchfensterung geprägt, die einen möglichst guten Blick auf die Gleisanlagen ermöglichen soll.

Die nächste Entwicklungsstufe bildete 1894 das elektromechanische Stellwerk, bei dem elektrische Antriebe an Weichen und Signalen vom Stellwerk aus per Knopfdruck bedient werden. Ein Spannwerksraum entfällt hier folglich. Deshalb war es nun möglich, die Stellwerke auch zwischen und über den Gleisen anzuordnen. Die letztgenannte Form, als Brücken- oder Reiterstellwerk bezeichnet, ermöglichte einen besonders guten Blick über ausgedehnte Gleisanlagen, etwa im Vorfeld großer Bahnhöfe. Brückenstellwerke zählen zu den architektonisch relevantesten Vertretern ihrer Art, vor allem weil heute namentlich meist unbekannte Reichsbahnarchitekten (eine Ausnahme ist Richard Brademann, Hochbaudezernent der Direktion Berlin von 1920-45) begannen, das Formenrepertoire des Neuen Bauens anzuwenden. Fensterbänder erfüllen die Forderung nach Rundumsicht optimal, halbkreisförmige Gebäudeabschlüsse tragen zur Dynamisierung bei; über der Fensterzone sorgt eine als Sonnenschutz vorstehende Betonplatte für einen formalen Akzent. Neben die regional unterschiedlichen Ausprägungen mit Verklinkerung oder Putz traten oft auch komplett aus Stahl gefertigte Gebäude. Neusachliches Formenrepertoire scheint weit verbreitet gewesen zu sein, gegen Ende der Zwanzigerjahre entstanden aber auch noch Stellwerke, die sich an Heimatstil oder Expressionismus orientieren. Diese formale Vielfalt wich in den dreißiger Jahren einem Einheitstypus, der einen kubisch schlichten Grundkörper mit einem hohen, stark überstehenden Walmdach kombiniert.

Als Weiterentwicklung der elektromechanischen Stellwerke wurde 1948 das erste so genannte Gleisbildstellwerk in Betrieb genommen. Dabei zeigt ein schematisierter Gleisplan auf einem Stelltisch die Fahrstraßen mit ihren Weichen und Signalen an, Züge lassen sich als wandernde Lichtbänder verfolgen. Die Dimensionen der Gebäude steigerte sich meist erheblich, denn die neue Technik erfordert mehr Raum für die Stromversorgungs-, Schalt- und Relaisanlagen. Der eigentliche Stellwerksraum nahm weniger Volumen ein und musste auch nicht mehr unbedingt vollständigen Überblick über die Gleisanlagen bieten, denn auch weiter entfernte Strecken konnten am Stelltisch bedient werden. Dennoch wurde gerade in den fünfziger Jahren eine prägnante Glaskanzel oft ein bestimmendes Element. Bis in die achtziger Jahre entstanden Neubauten dieser Art. Sie werden zwar noch etwas länger in Betrieb bleiben als ihre Vorgängerbauarten, aber auch bereits zunehmend ersetzt.

Aussterbender Bautyp

Ging schon mit den Gleisbildstellwerken eine Ablösung mehrerer Vorgängereinrichtungen und eine Ausdehnung des überwachten Bezirks einher, so verstärkte sich diese Entwicklung mit der Einführung von elektronischen Stellwerken (ESTW) ab 1986 erheblich. Der Überwachungsbereich eines einzelnen ESTW kann dabei bis zu 200 Kilometer betragen. Sie sind technische Voraussetzung für die derzeit laufende Einführung von nur sieben Betriebszentralen für das gesamte Netz, von denen aus die regionale Steuerung vorgenommen werden soll. Die Ersetzung der historischen Stellwerke hat dadurch eine ganz neue Dimension gewonnen: »Das Stellwerk ist eine aussterbende Baugattung«, konstatiert Thomas Frister, Chefredakteur der Zeitschrift Eisenbahn Kurier, »die in 10 bis 15 Jahren von den Hauptstrecken und dem Haupt-Nebennetz verschwunden sein wird.« Der Blick auf eine regionale Untersuchung verdeutlicht das: 1994 legte das Hamburger Denkmalschutzamt einen Inventarband zu Bauten des Schienenverkehrs vor. Darin werden 25 Stellwerksgebäude aller Bauepochen vorgestellt, von denen nach eigener Beobachtung heute nur noch etwa die Hälfte erhalten ist. Zu den Verlusten zählen auch architektonisch herausragende Beispiele wie das neusachliche Brückenstellwerk Bergedorf von 1934.

»Das Problem besteht in der Nutzbarkeit dieser Objekte«, erläutert Frank P. Hesse, Leiter des Hamburger Denkmalschutzamtes, die besondere Erhaltungsproblematik bei Stellwerken. Die Bahn lasse private Nutzungen auf ihrem Betriebsgelände meist aus Sicherheits- und Haftungsgründen nicht zu.

Auflösung des gewohnten Bildes

Da ein ungenutztes Bauwerk allmählich verfällt, werde es beseitigt, bevor davon Gefährdungen ausgehen. Hesse: »Auch wenn ein solches Objekt unter Schutz stünde, wäre eine Erhaltung ohne Nutzung nicht zumutbar.«

Mögen Stellwerke deshalb eine besonders gefährdete Baugattung sein, so ist ihre Bedrohung andererseits nur Teil einer Gesamtentwicklung: Stationsgebäude in der Provinz rechnen sich nicht mehr, Großstadtbahnhöfe nur noch, wenn sie zu Shopping Malls mit Gleisanschluss umgebaut werden. Der Güterverkehr beschränkt sich auf große Knoten und lässt Güterbahnhofsgebäude überflüssig werden, Bahnbetriebs- und Ausbesserungswerke verschwinden ebenso wie Brücken. Es scheint, als hätte sich mit Gründung der DB AG ein entscheidender Wandel eingestellt: Vom langsamen Verschleiß zu raschem Verlust von Denkmälern. Waren aus Gründen der Rationalisierung zu Bundes- bzw. Reichsbahnzeiten die historischen Bauwerke zwar umgebaut und Ausstattungsdetails entfernt worden, so droht jetzt häufig der Totalverlust. Bahnexperte Frister spitzt es so zu: »Das gesamte Bild der Bahn des 20. Jahrhunderts befindet sich in Auflösung.«

Hilfreich wäre sicher, wenn dieser dramatische Befund stärker ins öffentliche Bewusstsein rückte – vielleicht würde das mehr Kreativität und Spielraum für Umnutzungen mobilisieren. Denn dass diese sogar beim schwierigen Fall Stellwerke möglich sind, davon zeugen eine Reihe gelungener Beispiele: In Jever nutzt eine Gymnastikschule das ehemalige Fahrdienstleiterstellwerk »Jf«, in Bingen ist das Brückenstellwerk »Bnb« Teil einer »Route der Industriekultur Rhein-Main« und soll im Rahmen der Landesgartenschau Bingen 2008 eine neue Nutzung erhalten. In Stuttgart baute sich der bekannte Grafikdesigner Kurt Weidemann das Stellwerk am früheren Westbahnhof zum Büro um. Wer auf den Geschmack gekommen ist: Zum Verkauf ausgeschriebene Bahngebäude sind oft nicht teuer und können unter www.bahnliegenschaften.de begutachtet werden.db, Mo., 2007.02.12

12. Februar 2007 Lars Quadejacob

Musik. Maschinen. Haus.

(SUBTITLE) Schachtanlage als Musikprobenzentrum in Gelsenkirchen

Weiterbauen statt abreißen: Der denkmalgeschützte Förderturm von 1958, ein mit Glas verkleideter, neuer Zwischenbau und das um zwei Stockwerke erweiterte ehemalige Maschinenhaus bilden auf dem Gelände der stillgelegten Steinkohlenzeche Consolidation nun ein Musikzentrum.

Nur wer sich dem ehemaligen Zechengelände Consolidation 3/4/9 von Norden nähert, fängt einen Eindruck ein, wie er vor fast fünfzig Jahren wohl nicht anders gewesen sein dürfte. Hier steht der letzte Abschnitt der roten Backsteinmauer, die ursprünglich das gesamte Gelände einfasste. Hinter der Mauer ragen als Hinterlassenschaft der Industriegeschichte zwei Fördertürme und ein Bewetterungskamin auf. Nach etwa 200 Metern läuft die Mauer aus und ein breiter Weg leitet entlang einer Böschung aus dem gleichen Ziegel über eine Freitreppe auf das Innere des Geländes zu. Diese einladende Inszenierung, die die wenig spektakuläre, aber authentische Grenzmauer des Zechengeländes geschickt einbezieht, illustriert den Umgang von TOR 5 Architekten (Herfried Langer und Markus Wüllner) mit den charakteristischen Elementen der Zweckarchitektur auf dem ehemaligen Industriegelände. Nach einem gewonnenen Wettbewerb – 1998 ausgeschrieben von der Stadt Gelsenkirchen – haben die Architekten auf dem Gelände den Umbau von Förderturm und dem zugehörigen Maschinenhaus an Schacht 4 zu einem Musikprobenzentrum durchgeführt. Ein Folgeauftrag brachte anschließend die Gestaltung der Außenanlagen. Heute bildet das Probenzentrum, zusammen mit einem freien Theater und einer Kunstsammlung, die in einer umgenutzten Halle untergebracht ist, eine Zone kultureller Einrichtungen in Gelsenkirchen-Bismarck. Das übrige Zechengelände wurde in eine Park- und Wiesenlandschaft verwandelt, unter deren grünen Hügeln die Trümmer der abgebrochenen Bauten deponiert sind. Nur anhand alter Fotos kann man sich das Gedränge von Schächten, Kaminen, Werkstätten und Bahnanlagen vorstellen, das an dieser Stelle einmal vorhanden war.

Industrieästhetik

Als Leitlinie für den Umbau von Schacht 4 zu einem Musikprobenzentrum dienten dem jungen Bochumer Büro sehr bewusst die typischen Materialien und die sparsame, funktionale Ästhetik der Industriearchitektur mit ihren spezifischen Details, die an anderer Stelle verloren gegangen sind. Förderturm und Maschinenhaus an Schacht 4 entstanden im Jahr 1958, als auf der Zeche Consolidation noch an die siebentausend Bergleute einfuhren. 1997 wurde die Zeche stillgelegt. Durch die bedachtsamen Ergänzungen der Umbaumaßnahmen treten die formalen Qualitäten der Anlage aus den späten fünfziger Jahren heute mit besonderer Klarheit hervor. Der weiße, von W. A. Gorgen entworfene Betonförderturm – heute das letzte erhaltene Beispiel dieses Bautyps im ganzen Ruhrgebiet – wirkt wie eine Formfantasie der klassischen Moderne. Zu den Grundzügen des Entwurfs gehört, dass die ursprüngliche funktionale Zuordnung von Förderturm und Maschinenhaus erhaltenen geblieben ist. Heute dient der Förderturm als Erschließung für die oberen Etagen des Probenzentrums.

In ihrem Entwurfskonzept entschieden sich die Architekten außerdem, den riesigen Elektromotor und die gewaltige Treibscheibe der Förderanlage aus Gründen der Authentizität im Maschinenhaus zu belassen. Rund um diese Maschine befindet sich heute die zweigeschossige Lobby des Probenzentrums, die als Aufenthalts- und Empfangsraum dient und ihre besondere Atmosphäre durch das technische Großgerät erhält. Die geforderten 40 Probenräume sind in fünf Geschossen untergebracht, die als Haus im Haus in die alte Ziegelhülle der Maschinenhalle hineingestellt sind. Die zwei Geschosse, die über die Attika der ursprünglichen Halle hinausragen, sind bündig mit Profilbauglas verkleidet, so dass die kompakten Umrisse der Anlage fortwirken. Der Materialwechsel markiert den Schnitt zwischen Alt und Neu. Die technischen Installationen und die Be- und Entlüftung der Probenräume verlaufen im Zwischenraum zwischen den Probengeschossen und der Außenhülle aus Ziegel bzw. Glas. Lediglich im Bereich der Lobby wurde die Ziegelhülle großzügig geöffnet und gibt durch eine dreigeschossige Glasfassade den Blick auf die innen liegende Maschine frei.

Die gelungene Einpassung der neuen Nutzung in die industrielle Substanz erweist sich vor allem in der sparsamen, unaufgeregten Sprache und Materialität der Architektur. Es dominieren klare Kanten sowie Materialien und Halbfabrikate aus dem Industriebau. Der rote Fließestrich der Lobby nimmt den Ton von Backstein und rostigen Metallteilen aus der Umgebung auf. Die schweren Stahlrahmensessel mit schwarzer Polsterung wurden von einer Schulungswerkstatt eigens für diesen Raum angefertigt. Die Betonwände blieben unverputzt, alte und neue Oberflächen sind anhand der charakteristischen Schalungs- und Gebrauchsspuren ablesbar. Elektroleitungen verlaufen sichtbar in verzinkten Stahlrohren. Für die Schalter wurde eine Serie aus dem Schiffs- und Kraftwerksbau verwendet. Die oberen Etagen, in denen die Probenräume untergebracht sind, sind von funktionaler Nüchternheit.

Schwieriges Erbe

Dass das fortwirkende bergbauliche Erbe der Schachtanlage noch deutlich mehr beinhaltete als die verlassenen Gebäude, wurde klar, als die Umbaupläne mit technischen und juristischen Einschränkungen konfrontiert wurden. In den unverfüllten Stollen der Zechenanlage sammelt sich in einer schwachen Konzentration Methangas und entweicht aus dem ehemaligen Förderschacht – zu wenig, um energetisch sinnvoll genutzt zu werden, doch genug, um die Nachnutzung mit einer Vielzahl berg- und baurechtlicher Einschränkungen und einer aufwendigen Sicherungsmaßnahme zu belasten. Um jedes Risiko durch das entweichende Methan auszuschließen, musste aufwendig eine Gasdränage angelegt werden. Auch die ursprüngliche Konzeption, die Treppenanlage des Förderturms für die Erschließung der Geschosse mit Probenräumen zu nutzen, erwies sich aus rechtlichen Einschränkungen als undurchführbar. Im Turm der ehemaligen Schachtanlage steht heute lediglich der Aufzug zu den oberen Etagen. Die neue Treppenanlage wurde in einer vorgestellten, mit Streckmetall verkleideten Stahlkonstruktion untergebracht. Mit Glaspanelen verkleidete Stege verbinden Treppe und Aufzug am Förderturm mit den Probegeschossen im ehemaligen Maschinenhaus.

Auf einer Normaletage befinden sich je vier Probenräume rechts und links der mittigen Erschließung. Die Räume sind schalldicht und daher fensterlos. Das Probenzentrum funktioniert wie ein Hotel; Bands mieten sich in den Räumen für längere Zeiträume ein und bringen dort auch ihr umfangreiches Equipment aus Instrumenten, Verstärkern und Effektgeräten unter, so dass nicht bei jeder Probe neu aufgebaut werden muss. Die Architekten entwickelten hier die (bisher nicht umgesetzte) Idee, zusätzliche Equipment-Safes anzubieten, damit die Probenräume von mehreren Bands genutzt werden können.

Aus einer Umnutzungsaufgabe ist mit dem Probenzentrum ein Bautyp ganz eigener Funktionalität entstanden, kein Industriemuseum. Gleichwohl blieben die charakteristischen Qualitäten der Schachtanlage durch einen aufmerksamen Umgang mit der vorhandenen Substanz gewahrt. Die Nachfrage der Musiker belegt den Erfolg des Konzeptes. Eine vergleichbare Einrichtung gibt es nirgends.db, Mo., 2007.02.12

12. Februar 2007 Karl R. Kegler

verknüpfte Bauwerke

Musikprobenzentrum