Editorial

Grau auf Grün und Grün auf Grau

Gärten, so sagte Dieter Kienast einmal, seien Luxus, weil sie drei unserer rarsten Güter beanspruchen: Zeit, Raum und Geld. Sicher, aber bei den öffentlichen Anlagen müssen wir umdenken. Sie sind dabei, für eine städtische Bevölkerung vom Luxusgut zum täglichen Bedarf zu werden, zum unverzichtbaren Naherholungsraum, für den es keine Alternative mehr gibt. Die Landschaft verstädtert, und die städtischen Freiräume müssen versuchen, dafür Ersatz zu schaffen.

Das Bild unserer Landschaft kippt. Aus Grau auf Grün wird Grün auf Grau. Rund 70 Prozent der Schweizer Bevölkerung lebt heute in Städten oder Agglomerationen. Mehr als die Hälfte der Bauten sind in den letzten fünfzig Jahren entstanden. Aus Städten und Dörfern inmitten einer von Landwirtschaft und Wäldern geprägten Kulturlandschaft wird ein Siedlungsteppich, auf dem Freihaltezonen liegen wie Kuhfladen.

Raumplanung und Landschaftsarchitektur sind gefordert. Die Raumplanung sei hier nur gestreift: Ihr ungelöstes Problem ist die Aufweichung der Trennung von Bau- und Nicht-Bauzonen. Es fehlt der politische Willen, Freihaltezonen frei zu halten. Zu gross sind die Begehrlichkeiten, zu klein das Bewusstsein dafür, dass verbrauchte Landschaft nicht nachwächst.

Die Landschaftsarchitektur muss – erstmals und daher mehr denn je – Freiräume als Lebenswelt einer städtischen Gesellschaft schaffen. Aus dem Luxusgut «Park» muss ein grünes Grundnahrungsmittel werden. Was sich darin an (gestalteter, nota bene!) Natur nicht abspielt, bleibt den meisten Städtern im Alltag unzugänglich. Der Weg vor die Stadt ist zu lang geworden; dort angelangt, zeigt sich die Landschaft kleinräumig, zersiedelt und unattraktiv. Sie taugt nicht mehr als Erholungsraum.

Die Anforderungen an die städtischen Freiräume werden nicht nur höher, sondern grundlegend anders. Sie müssen sozial, typologisch und gestalterisch neu definiert werden, um dem zunehmenden Erwartungs- und Nutzungsdruck gerecht werden zu können. Die Landschaftsarchitektur tut gut daran, sich sorgfältig auf diese Ansprüche vorzubereiten.

Die künftigen Freiflächen können nur mit ganzheitlichen Herangehensweisen und mit hoher fachlicher Kompetenz den neuen Ansprüchen an sie gerecht werden. Es ergeben sich Forderungen an alle Beteiligten:

Die Ausbildung der Landschaftsarchitekten muss den heutigen Verhältnissen angepasst und erheblich verbessert werden. Die städtischen Säckelmeister müssen sich klar werden, dass Freiräume nicht nur gebaut, sondern vor allem auch langfristig gepflegt und unterhalten werden wollen und dass das Geld kostet. Die Planenden müssen lernen, bestehende Grünanlagen nicht als Reservebauzonen zu missbrauchen und dass das Umfeld von Bauten kein Abstandsgrün ist, sondern Lebensraum. Und letztlich wird auch die Bevölkerung ihren Umgang mit ihren Grünanlagen ändern müssen, wenn sie merkt, dass es im Alltag keine Landschaft mehr gibt ausser dieser einen, der städtischen.

[2] Peggy Thöny: Integration des «Virtuellen» in den privaten Lebensraum. Studienrichtung Industrial Design, Universität für Gestaltung in A-Linz, Nov. 2001, S. 72.

Inhalt

Reflex auf englischen Landschaftsgarten?

Suzanne Kappeler

Wenn wir auf der Allmend in Frauenfeld spazieren, haben wir das Gefühl, wir würden durch einen Park wandeln. Ist diese von Menschenhand und durch den Maschinenpark der Schweizer Artillerie geschaffene Landschaft vergleichbar mit dem berühmten englischen Landschaftsgarten?

Transformation einer Landschaft

Hansjörg Gadient

In den nächsten Jahren wird sich die Allmend Brunau, eine Restfläche am Stadtrand von Zürich, grundlegend verändern. Neben einem bukolisch anmutenden Landschaftsbild wird die Essenz einer innerstädtischen Szenerie entstehen.

Von der BEA bis zum Zirkus

Simon Jäggi

Der Nutzungsdruck auf die Allmenden nimmt auch in Bern zu. Die Behörden haben reagiert und für beide Allmenden ein Konzept erstellt. Doch die beiden Umnutzungsplanungen erhitzen die Gemüter, obwohl sie eigentlich gar keine weitgreifenden Änderungen vorsehen.

Wettbewerbe

Neue Ausschreibungen und Preise | Von links nach rechts: neue Brücke in Olten | Gute Architektur als neue Firmenphilosophie: Hauptsitz der Losinger Construction AG in Bern| Wie gewonnen, so zeronnen: Casino Zug

Magazin

Architektur-Biennale: «Shrinking Cities» und «Magic Mountains» | Suche nach dem perfekten Klang | Streitfälle um Neat-Baustellen | In Kürze

Aus dem SIA

Norm SIA 380/4 «Elektrische Energie im Hochbau» | Merkblatt für Standard-Nutzungsbedingungen | Elf ausgezeichnete Ideen zu Holz | ZNO: Neue Normenprojekte und Freigaben

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Reflex auf englischen Landschaftsgarten?

Wenn wir auf der Allmend in Frauenfeld spazieren, haben wir das Gefühl, wir würden durch einen Park wandeln. Ist diese von Menschenhand und durch den Maschinenpark der Schweizer Artillerie geschaffene Landschaft vergleichbar mit dem berühmten englischen Landschaftsgarten? In einem Streifzug gibt es viel Gemeinsames zu entdecken.

Das «Landscape Movement» in der Garten- und Landschaftsgestaltung hat in einem Zug alle über die Jahrhunderte bekannten und vertrauten Elemente über den Haufen geworfen, gleichsam weggewischt. Die neuen Ideen kamen diesmal aus England, im Unterschied zu den Gärten der Renaissance, für welche Italien stilbildend war, und zu jenen des Barocks, die zuerst in Frankreich entstanden. Während etwa 30 Jahren – zwischen 1750 und 1780 – verschwanden die gestylten Buchsparterres mit ihren akkurat gepflanzten Blumenbeeten, die sorgfältig getrimmten Hecken und die schnurgeraden Linien, die lange als das Nonplusultra der Gartengestaltung gegolten hatten, von der Bildfläche. Lancelot Brown – wegen seiner Fähigkeiten «Capability Brown» genannt – ist der Mann, der die Gartenrevolution in England im grossen Stil ausführte; man kann ihn dafür loben oder auch tadeln, baute er doch jahrhundertealte Gartenkunstwerke zum Teil vollständig um – neben den vielen neuen Gärten, die er schuf.

Aussehen, Inspiration und Unterhalt

Weich und natürlich wirkende, modellierte Graslandschaften, die sich um sorgfältig gepflanzte Baumgruppen wanden, hielten den typisch englischen Landschaftsgarten zusammen. Ein wichtiges Strukturelement war ausserdem ein länglicher See mit geschwungener Uferlinie. Brown und seine Nachfolger platzierten Baumgürtel entlang den Grenzen des eigentlichen Gartens, um Landwirtschaftsflächen und störende Gebäude zu verdecken. Die zum Gut gehörenden Viehweiden, die als Blickpunkt in die Gestaltung integriert waren, wurden durch einen so genannten «Ha-Ha», einen tiefen Graben, vom eigentlichen Park getrennt (Bild 4).

Seine ästhetische Inspiration holte Capability Brown vom in England seit dem Mittelalter bekannten Hirschpark. Dieser bestand aus weiten, offenen Flächen, Hügeln, Tälern und Ebenen und enthielt somit bereits alle bekannten Elemente des Landschaftsparks des 18.Jahrhunderts. Die frei fliessenden Linien in der Landschaft wurden zum wichtigsten Gestaltungselement. Ausserdem entwickelte sich der Landschaftspark aus dem Lebensstil seiner Besitzer, den Angehörigen des Landadels: Er war vergleichsweise billig zu unterhalten. Die Weiden konnten vermietet oder verpachtet werden und brachten dem Besitzer mehr Geld ein als Landwirtschaftsland. Ebenfalls eine wichtige Einkommensquelle waren die schnell wachsenden Weichhölzer, welche unter die landschaftsprägenden Bäume, die Harthölzer Esche, Ulme und Eiche, gepflanzt wurden. Sie konnten geerntet und verkauft werden. Zum Stil des Landschaftsgartens gehörte auch eine Tierherde, die meist aus Rindern oder Schafen bestand. Im Unterschied zum arbeitsintensiven Ackerbau unterstrichen diese Weidetiere die leichteren, angenehmeren Seiten des Lebens.

Ein Landschaftspark diente natürlich auch der Erholung und Entspannung. Die Wege waren in einem geschwungenen Rundgang angelegt, sodass sich Aussichten und Durchblicke ständig veränderten. Meist gab es zwei Rundgänge, einen breiteren für Kutschen und einen schmalen für Fussgänger. Die von Brown und seinen Nachfolgern gepflanzten Dickichte und Wäldchen boten ausserdem dem Wild Schutz und Unterstand, denn Jagd war ein wichtiger Zeitvertreib des Adels.

Allmend im Spiegel englischer Landschaftsgärten

Nähert man sich der Frauenfelder Allmend, empfängt einen eine sanft oder auch ausgeprägter modellierte Landschaft mit Baumgruppen und wenigen, teilweise offenen, teilweise geschlossenen Gebäuden. Wasser als Gestaltungsmittel spielt eine bedeutende Rolle, zum Beispiel mit künstlich geschaffenen Übergängen (für die Panzer) im Fluss, Regentümpeln und kleinen Seen. Ein zum See aufgestauter Bach oder Fluss ist auch im englischen Landschaftsgarten ein immer wiederkehrendes Thema, etwa in Sezincote und Standcombe Park, wo die Wasserfläche, welche nicht zuletzt die Funktion eines Spiegels hat, von einem dichten Baumgürtel umgeben ist (Bilder 1, 2). Wie auf der Frauenfelder Allmend prägen neben Baumgruppen auch einzelne Charakterbäume das weite, offene «Bowling Green», den Rasenplatz vor dem Landhaus oder Schloss; so etwa in Rousham, dem Meisterwerk von William Kent, einem Vorgänger von Capability Brown. Inspiriert von der Dichtkunst und Musik gestaltete Kent Rousham als eine rhythmische Abfolge von grünen Flächen, Durchblicken und Wasserläufen. Die einzigartige «Formal Rill», ein schmaler, geschwungener Wasserlauf, windet sich durch die Wälder zum so genannten «Cold Bath», einem geheimnisvoll dunklen Wasserbecken (Bilder 9, 10). Das aus der chinesischen Gartenkunst übernommene Gestaltungselement wird in England als «Line of Beauty» bezeichnet, weil seine unregelmässige Form der Natur abgeschaut erscheint.

Die geschwungene Linie taucht auch in der Frauenfelder Allmend immer wieder auf, zum Beispiel im in weiten Kurven angelegten Weg, der zur Schiessanlage hinaufführt. Dem antikisierenden «Temple of Echo» aus dem Park von Rousham antwortet in der Allmend ein auf einer Anhöhe inszenierter Betonbunker mit Schiessscharten (Bilder 7, 8).

Die Allmend und das Dessau-Wörlitzer Gartenreich

Dessau-Wörlitz, ab 1765 angelegt von Fürst Leopold III., Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, ist der stilbildende Landschaftsgarten in Deutschland. Der Fürst reiste insgesamt viermal nach England und wurde begleitet vom Hofgärtner Johann Friedrich Eyserbeck. Dieser gestaltete Wörlitz als ersten Landschaftsgarten auf dem europäischen Festland. Das ganze Gartenreich, seit 2001 auf der Welterbe-Liste der Unesco, umfasste damals 700km2, heute sind noch 145km2 davon übrig geblieben. Wörlitz ist als weitläufige Landschaft mit Seen und vielen Wasserarmen angelegt. Grazile antike Tempelchen und steinerne Monumente, durch Schlängelwege untereinander verbunden, beleben den Park. Wie in den englischen Landschaftsgärten sind die Gehölze bewusst platziert, etwa eine knorrige Eiche oder Buche als Einzelbaum oder unregelmässig und locker gesetzte Baumgruppen in der Weite einer Wiesenfläche. Eine wichtige Rolle spielt das Kanalsystem in den Elbauen, wobei die Kanäle in weiten Bögen angelegt sind. Brücken ermöglichen Ausblicke auf Monumente oder Durchblicke im Grüngürtel. Licht- und Schattenwürfe sind raffiniert arrangiert und werden im Garten als «Event» inszeniert.

Auch in der Frauenfelder Allmend gibt es in der Ochsenfurt ein weitläufiges Kanalsystem, das sich als gestaltetes Landschaftselement durch die Wiesen zieht. Vom Zielhang der Artillerie aus bieten sich Ausblicke in die weite Landschaft der Umgebung. Der Zielhang für die Granaten wird als «geborgte Landschaft» gleichsam in die Gebiete diesseits des Flusses Thur mit einbezogen (Bild 11). Gehölzgruppen, auch «Clumps» genannt, und markante Einzelbäume geben dem Wiesland, den als Deckung errichteten Schutzdämmen und den sich ständig ändernden Panzerfahrlandschaften Struktur.

Tumulusartige Modellierungen

Muskau, Schöpfung von Fürst Hermann Pückler (1785–1871), verwandelte eine ganze Stadt und ihre Umgebung in ein ideales Parkbild. Nach dem erzwungenen Verkauf von Muskau wegen Geldschwierigkeiten entwickelte Pückler in seinem zweiten Meisterwerk, in Branitz bei Cottbus, ein flaches, monotones Gelände zu einem Landschaftsgarten mit dichtem Gehölzgürtel und einem See mit künstlicher Insel und zwanzig Meter hoher Grabpyramide. In Sichtweite zum Wassertumulus liess der Fürst noch einen Erdtumulus errichten, in dem ursprünglich seine Frau begraben lag. Die beiden Pyramiden sind starke Zeichen in der Landschaft (Bild 6). Als baumbestandene, tumulusartige Modellierung präsentiert sich auf der Allmend die Rückseite einer Panzerschiessanlage, die von grasbewachsenen, hohen Dämmen eingefasst ist (Bild 3). Ein weiteres prägnantes Zeichen sind die im Wiesland entlang der Thur ausgehobenen Schützengräben, die aussehen wie der «Ha-Ha» im englischen Landschaftsgarten, der die Viehweiden vom eigentlichen Park trennt (Bild 5).

Am Rand der Frauenfelder Allmend befindet sich die Pferderennbahn, das so genannte Hippodrom, wie es etwa im Landschaftsteil des Gartens von Sanssouci bei Potsdam auch eines gibt. Peter Joseph Lenné (1789–1866) hat ähnlich wie Fürst Pückler in Muskau ein Gartenreich rund um die Havel bei Berlin angelegt mit zahlreichen Bezugsachsen unter den einzelnen Gärten, zwischen Wasser, Bäumen und Bauten. Das Hippodrom in Frauenfeld wird von Alleen begleitet, wie sie charakteristisch sind für Teile vieler Landschaftsgärten.TEC21, Mo., 2006.09.25

25. September 2006 Suzanne Kappeler

Transformation einer Landschaft

In den nächsten Jahren wird sich die Allmend Brunau, eine Restfläche am Stadtrand von Zürich, grundlegend verändern. Neben einem bukolisch anmutenden Landschaftsbild wird die Essenz einer innerstädtischen Szenerie entstehen. Und beides zusammen spiegelt unsere veränderten Ansprüche an eine Landschaft.

Bis vor fünfzig Jahren war die Allmend ein landschaftlich geprägtes Gebiet ausserhalb der Stadt Zürich. Als Wald, Weide, Obsthain und militärisches Übungsgelände genutzt, unterlag seine Gestaltung nie ästhetischen Kriterien. Die Nutzung bestimmte die Form. Mitten durch das Gebiet zog die Sihl zwei geschwungene Schleifen, begleitet von einem Industriekanal, der eine Papiermühle antrieb. Auch der Vegetation schenkte man wenig Aufmerksamkeit. Einzig entlang der Militärstrasse waren noch vor 1900 Kastanien als Schatten spendende Reihe gepflanzt worden. Im Übrigen wuchs an den Flussufern, was nicht durch Beweidung und Mahd niedrig gehalten wurde. So entwickelte sich parallel zur Sihl eine Auengesellschaft. Die Nutzung entsprach lange Zeit dem Wort Allmend. Man verbindet mit ihm die Vorstellung einer einvernehmlich gemeinschaftlichen Nutzung. Das war aber kaum je der Fall. Nutzungskonflikte gab es in Allmenden immer. Aus solchen Konflikten entstanden Nutzungsvereinbarungen, wie sie auch heute notwendig sind.

Die Allmend kultivieren

Anlass für die Umgestaltung war die Fertigstellung der Autobahnbauten und damit die Aufhebung der grossen Baustelleninstallationen. 2008 sollen die Flächen wieder der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Ausserdem genügt der Hochwasserschutz nicht mehr. Das Freibord ist zu niedrig, und das Retentionsvolumen reicht nicht aus. So beauftragten Kanton und Stadt 2003 nach einem eingeladenen Studienauftrag das Büro Raderschall Landschaftsarchitekten mit Dr. Lüchinger und Meier Bauingenieure mit der Neugestaltung. Dem Studienauftrag war eine breite Bürgerbeteiligung vorausgegangen, aus der ein Nutzungskonzept hervorging. Es sollte dazu beitragen, die Konflikte auf der Allmend zu entschärfen. Zurzeit überwiegt die Gruppe der Hundehalter; Familien mit Kindern und ältere Leute nutzen das Gebiet zu wenig. Um beiden Interessengruppen entgegenzukommen, ist die Sihl als Trennung vorgesehen. Der kleinere Teil östlich vom Fluss wird mit einem Hundeverbot belegt und der grössere westliche steht für Hundespaziergänge zur Verfügung.

Ziel der Umgestaltung ist auch die Renaturierung des Flussraumes und damit die ökologische Aufwertung des ganzen Bereiches. Bereits heute gibt es einen Tümpel, dessen Fauna und Flora schweizweit ein herausragendes Biotop darstellt. Die Renaturierung am Flusslauf soll zu Vernetzungen mit diesem Lebensraum führen und die Biodiversität auch am Fluss erhöhen.

In Schichten denken

Der Entwurf von Raderschall Landschaftsarchitekten könnte auf den ersten Blick als englischer Landschaftspark gelesen werden. Die Deutung griffe aber zu kurz. Vielmehr geht es um eine Schichtung verschiedener Bezugssysteme: funktionale Anforderungen, Überlegungen zur Interpretation des Flussraumes und zur räumlichen Neuordnung, Naturschutz und ökologische Aufwertung des Gebietes. In dieser Überlagerung spiegelt sich auch ein Charakteristikum von Freiflächen in der Stadt oder der Stadtnähe. Im Gegensatz zu Flächen auf dem Land, die meist einer Nutzung genügen müssen, sind städtische Freiflächen vielfältigen Anforderungen – sie sind Naherholungsraum, Biotop und Abstandsgrün – ausgesetzt und stellen höhere Anforderungen an Planung und Gestaltung.

Eine Landschaft malen und eine Fläche bestücken

Raderschall Landschaftsarchitekten haben als Leitgedanken einen ästhetischen Zugang gewählt. Sie gehen von einem Bild der Landschaft aus und stellen sich in die Tradition des Bezuges zwischen Landschaftsmalerei und Gartenarchitektur. Bemerkenswert ist im Fall der Allmend, dass der gestalterische Blick nicht aus der Stadt in Richtung Landschaft zielt, sondern umgekehrt aus der Landschaft in Richtung Stadt. Das Gebiet wird als vorstädtisch interpretiert und vor dem Hintergrund einer städtischen Silhouette gesehen und gestaltet.

Hauptziel der Massnahmen ist die Schaffung einer durchgehenden Fläche, die mit Baumgruppen und grossen Einzelbäumen strukturiert und akzentuiert wird. Dazu soll die Trennung aufgehoben werden, die der Fluss heute bildet. Den Blick über den Flusslauf hinaus behindern die Dämme und der Aufwuchs entlang der Ufer, der – wie es Sibylle Aubort vom Büro Raderschall schonungslos formuliert – als «grüne Wurst» durch die Landschaft läuft und alle Querblicke verunmöglicht. Dieser Baumsaum soll ausgelichtet werden, sodass nicht nur Blicke in die Tiefe möglich werden, sondern auch der Fluss selbst wieder sichtbar wird. Die zweite Massnahme ist die Aufhebung der Dämme, welche die Sicht behindern. Dafür müssen der Retentionsraum erweitert und die Flusssohle abgesenkt werden.

Die neu geschaffene durchgehende Fläche wird mit zwei Elementen bestückt. Zum einen sind dies grosse, allein stehende Stieleichen (Quercus robur). Sie sind der Inbegiff von «Baum». Gross und knorrig stehen sie frei auf der Wiesenfläche. In die Tiefe gestaffelt, betonen sie die räumliche Weite, und weil sie alle gleich gross gepflanzt werden, geben sie auch ein Gefühl für Massstab und Entfernung. Das zweite Element sind die verschiedenen Baumgruppen, die so platziert werden, dass sich Sichtachsen über die gesamte Dimension des Raumes ergeben. Dazu schaffen sie dem Beschauer Vorder-, Mittel- und Hintergrund und funktionieren so wie die Elemente eines klug gestalteten Landschaftsbildes. Diese Baumgruppen, «Clumps», sind in der englischen Landschaftsgärtnerei ein beliebtes Element. Als «Bosket» oder «Remise» haben sie den Weg auf den Kontinent geschafft. Meist bestehen sie aus mehreren Arten. Auf der Allmend sind sie jeweils aus einer einzigen Baumart zusammengesetzt, um die Künstlichkeit der Anordnung zu betonen. Verwendet werden die für diesen Standort typischen Auenarten wie Zitterpappel (Populus tremula) oder Silberweide (Salix alba) – leicht erkennbare Baumarten, die es erleichtern sollen, sich zu orientieren und die jedem «Clump» einen starken eigenen Charakter geben.

Am Fluss flanieren, in Baumkronen wandeln

In dieser grossen Fläche mit ihren Clumps und Solitäreichen soll sich der Fluss in einer recht naturähnlichen Weise ausbreiten können. Der Flussraum wird erweitert und die Flusssohle abgesenkt. Die bestehenden Wehre sollen wegfallen, um den Retentionsraum zu vergrössern. So wird auch in Zukunft verhindert, dass Saalsporthalle und Unterführung bei Hochwasser überflutet werden. Weil der Fluss auch nach dem Entfallen der Wehre die gleiche Höhendifferenz aufweisen muss und damit die Strömungsgeschwindigkeit nicht zu hoch wird, sind an zwei Stellen befestigte Sohlrampen vorgesehen. Das sind Stellen, an denen das Flussbett ein stärkeres Gefälle aufweist. Auch bei niedrigem Wasserstand sollen sie als schäumendes Wasserspiel die Menschen anziehen. Spazieren, Flanieren, Promenieren, Joggen, Trotten, Traben und Galoppieren sind die Tätigkeiten, die sich auf den Wegen der neuen Allmend nebeneinander entfalten sollen. Dafür wird ein neues Wegenetz angelegt, das aus einem Hauptsystem und verschiedenen Nebenwegen besteht. Zwei äussere Hauptwege folgen dem Waldrand und der unteren Kante des Lärmschutzwalls an der Autobahn und entsprechen damit dem klassischen «Belt-Walk» des englischen Landschaftsparks. Zwei innere Hauptwege folgen den Flussufern und schliessen an die äusseren an. So entsteht ein weitmaschiges Netz, das lange Spazierwege in Varianten ermöglicht.

Als besonderes Element kommt der «Tree-Top-Walk» dazu. Damit meinen die Verfasser einen aufgeständerten Steg, der vom benachbarten und höher gelegenen Quartier Wollishofen herkommend die Autobahn quert und bis zum westlichen Flussufer führt. Auf etwa 8 m Höhe wird der Weitblick über die Wiesenflächen mit dem Nahblick in die Baumkronen der «Clumps» abwechseln. Schon heute besteht ein Steg als Provisorium, das die Baustelleninstallation überbrückt. Dieser Steg soll erhalten und erst, wenn er baufällig wird, durch den neuen ersetzt werden. An den bestehenden wird eine Verlängerung angesetzt, die als Fussgängerbrücke auch die Sihl überspannen und die Funktion der maroden Militärbrücke übernehmen wird. Der elegante Entwurf von Dr. Lüchinger und Meier Bauingenieure stelzt als leichte und teilweise transparente Konstruktion – einem Insekt nicht unähnlich – über die Ebene. Der Fussweg darauf ist aus zweierlei Material gebildet. Der Mittelteil wird befestigt und die beiden äusseren Streifen werden aus Gitterrosten erstellt: eine Spur für die Menschen, eine für die Hunde.

Den Frontside Heelflip üben

Ein Frontside Heelflip ist kein Drink, sondern ein akrobatischer Sprung auf einem Rollbrett. Für Sprünge dieser Art und weitere sportliche Höchstleistungen von Jugendlichen wird an der Grenze der Allmend Brunau eine aussergewöhnliche Anlage geplant. Der Gegensatz zu den oben beschriebenen könnte nicht grösser sein. Zwischen dem Landschaftsteil und der Stadt wird ein völlig neues Element eingeführt – ein «Freestylepark». Dies ist nicht nur für die Schweiz eine Premiere, sondern ein an sich eigenartiges Ding. Hier werden Ausschnitte von innerstädtischen Situationen als Skaterpark neu addiert und verdichtet. Es werden gleichsam einzelne Elemente der Stadt explantiert und an einem zentralen Ort neu kombiniert. Daraus entsteht der Traum des begeisterten Rollbrettfahrers in Beton und Asphalt: eine Welt aus Rampen, Stufen Geländern und Blöcken, frei von Autos, Hauswarten, Polizisten und störenden Passanten und den akrobatischen Bedürfnissen einer europaweit erfolgreichen Skaterschaft angepasst, eine ideale urbane Landschaft, konsequent auf ihre skaterische Essenz kondensiert.

Noch müssen sich die Freestyler in Geduld üben, weil Einsprachen den Bau bis heute verzögert haben. Da die Stadt kein Risiko eingehen will, strebt sie eine Änderung des Zonenplans an. Denn heute liegt ein Teil der geplanten Anlage in einer Freihaltezone. Rechtlich bietet das eine Angriffsfläche für Einsprachen, die entschärft werden soll. Das bedeutet aber ein weiteres Verfahren, das verzögert werden kann. Wenn alles glatt liefe, könnte Ende 2007 mit dem Bau begonnen werden; bei seiner Fertigstellung wäre es Ende 2008. Kaum jemand rechnet mit diesem optimistischen Szenario, weil das Vorhaben zähe Gegner hat. Ein Verein und private Anwohner befürchten Immissionen und verfolgen einen Einsprachemarathon. Früher oder später wird die Anlage aber realisiert. Die Zürcher Skater sind nicht nur Schweizer Meister, sondern auch an Weltmeisterschaften erfolgreich. Sie haben sich in einem Verein organisiert und betreiben intensive Lobbyarbeit.

Ein städtisches Kondensat bauen

Bisher wurden hierzulande Skaterparks aus vorgefertigten Elementen zusammengestellt. Dass eine solche Anlage von Grund auf geplant und für rund 4.5 Millionen Franken gebaut wird, ist neu. Auch ihre Grösse ist mit 10000 m² aussergewöhnlich. Der Auftrag für die Planung ging nach einer Ausschreibung an das Zürcher Büro Planivers Landschaftsarchitekten. Die zu beplanende Fläche setzt sich aus drei spitzwinklig aneinander gereihten Dreiecken zusammen.

Planivers schlägt eine dreiteilige Anlage vor: Im ersten Dreieck befindet sich der Street-Bereich mit dem Hauptzugang, im mittleren der Pavillon (Architekt: Vital Streiff) mit dem zweiten Zugang und im letzten der Pool-Bereich. Der Street-Bereich ist eine Art simulierte Innenstadt, ein Parcours aus Stufen, Rampen, Geländern, Bänken und Hindernissen aller Art, auf denen die Radfahrer und Skater ihre akrobatischen Übungen absolvieren. Sie ist in drei Ebenen gegliedert, die absteigend die Höhendifferenz zum zweiten Zugang überwinden. Dort stösst die Unterführung von der Sihlcity her in den Freestylepark und befindet sich auch der Pavillon mit dem Betreuungsteam. Rampen und Stufen werden in Beton ausgeführt, die Flächen in Asphalt. Beschattet wird die Anlage von kleinen Baumgruppen am Rand, die das Konzept der Clumps weiterführen. Der Pool-Bereich ist eine Landschaft aus Halfpipes, Senken, in denen die Fahrer ihre Geschicklichkeit üben können. Während der Street-Bereich von Dreiecken und linearen Formen geprägt ist, dominieren im Pool-Bereich Rundungen. Im Plan gleichen sie den Darmschlingen eines Monsters, in der Ansicht Kratern einer Mondlandschaft. Eine befahrbare Brücke verbindet die beiden Bereiche. Darunter verläuft der Weg von der Unterführung in die Allmend. So werden Fussgänger-und Skaterströme entflochten und Konflikte vermieden.

Die Landschaft transformieren

Das Nebeneinander der geplanten neuen Teile der Allmend scheint auf den ersten Blick unvereinbar. Ein fast gänzlich versiegeltes Stück Beton und Asphalt, das als Essenz der versteinerten Stadt gelesen werden kann, stösst auf ein grünes naturnahes Landschaftsbild, das an Idyllen einer bukolischen Szenerie erinnnert. Schärfer kann der Schnitt nicht sein. Aber beide Teile spiegeln im Grunde die gleiche Entwicklung. Es sind die differierenden Vorstellungen von Freizeit und Erholung, die so unterschiedliche Formen hervorbringen. Aus einer stadtnahen Restfläche wird in den nächsten Jahren eine exakt den gewandelten Ansprüchen an die Freizeitgestaltung angepasste Landschaft.TEC21, Mo., 2006.09.25

25. September 2006 Hansjörg Gadient

verknüpfte Bauwerke

Umgestaltung Allmend

Freestyle-Anlage

Von der BEA bis zum Zirkus

Der Nutzungsdruck auf die Allmenden nimmt auch in Bern zu. Die Behörden haben reagiert und für beide Allmenden ein Konzept erstellt – doch die beiden Umnutzungsplanungen erhitzen die Gemüter, obwohl sie eigentlich gar keine weitgreifenden Änderungen vorsehen. Inzwischen ist noch ein weiteres Hindernis aufgetaucht: Ein alter Vertrag mit der Armee könnte das Umnutzungskonzept für die Kleine Allmend zur Makulatur werden lassen.

Bern verfügt über zwei Allmenden, Kleine und Grosse Allmend genannt. Sie liegen im Nordosten der Stadt, im Wankdorf-Quartier, und erstrecken sich über eine Fläche von gut 400000 Quadratmetern Land. Zweigeteilt sind sie durch die Autobahn A1, die in den 1970er-Jahren erstellt wurde. Die Kleine Allmend wird von Hündelern, Hornussern und Hobbygärtnern benutzt. Zudem trainieren auf der Wiese Soldaten der Schweizer Armee und Wagenfahrer des Nationalen Pferdezentrums. Und wenn einmal im Jahr die grosse Landwirtschafts- und Gewerbemesse BEA Expo stattfindet, diente die Kleine Allmend bisher auch als Parkfläche.

Westlich der Kleinen liegt die Grosse Allmend. Sie grenzt an die Messehallen der BEA Expo und ans Stade de Suisse. Die Liste der Nutzer, die auf der Grossen Allmend zusammenkommen, liest sich noch länger. Sie wird als Veranstaltungsort von einmaligen Grossanlässen gebraucht, bedeutendstes Ereignis der jüngsten Zeit war der Besuch von Papst Johannes II. vor zwei Jahren. Auf der Asphaltfläche nahe den Messehallen gastieren jährlich mehrere Zirkusse. Auf der ausladenden Rasenfläche bestehen sieben Spielfelder für Fussball und Rugby, ein Baseballfeld und eine Hammerwurfanlage. Zudem wird die Grosse Allmend für eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten genutzt, es wird Frisbee gespielt, gejoggt, gegrillt und mit dem Hund Gassi gegangen. Der Nutzungsdruck hat markant zugenommen, und es gibt auch schon ein erstes Verdrängungsopfer zu verzeichnen: den Autostrich. Seit den 1960er-Jahren hat er auf der Grossen Allmend stattgefunden. Heute würden die Prostituierten vor der Militärkaserne auf Freier warten, weil ein Teil des Parkfeldes nachts abgeriegelt werde, heisst es bei der Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen Xenia. Dadurch ging die Rückzugsmöglichkeit in den dunkleren, hinteren Bereich verloren.

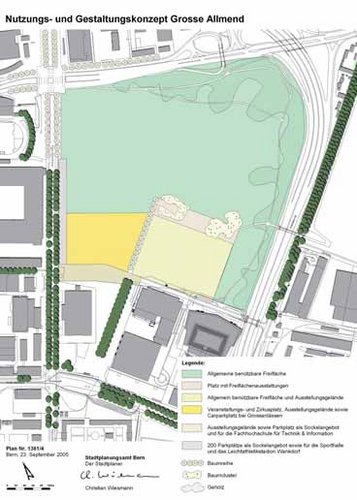

Druck und Protest

Der Nutzungsdruck hat den Gemeinderat zum Handeln veranlasst. Vor zwei Jahren gab die Stadtberner Regierung eine Studie in Auftrag. Die Vorgabe lautete, «die zahlreichen Nutzungsansprüche zu berücksichtigen und gestalterisch wie funktional optimale Lösungen aufzuzeigen». Aus der Studie entstand ein Gestaltungs- und Nutzungskonzept, das Umzonungen für beide Allmenden vorsieht. Doch als die Behörden die Nutzungszonenpläne für die Grosse und die Kleine Allmend in die Mitwirkung schickten, schlugen ihnen von allen Seiten ablehnende Reaktionen entgegen.

Bei beiden Umnutzungsplänen bot vor allem die Parkplatzfrage Zündstoff für hitzige Diskussionen. Auf der Grossen Allmend sollen nur noch 200 statt 1000 Parkfelder für Veranstaltungsbesucher bestehen bleiben. Als Ersatzstandorte stehen ein Militärareal und die Kleine Allmend im Vordergrund. Linke und Grüne möchten nur noch ein paar Dutzend oder gar keine Dauerparkplätze mehr. Diametral anders dagegen Messeveranstalter, Stadionbetreiber und anliegende Gemeinden: Die BEA fürchtet «einen wirtschaftlich fatalen Besucherschwund», sei die Messe doch dringend auf ein genügendes Angebot in angemessener Distanz angewiesen; den Gemeinden ist es ein Anliegen, Suchverkehr zu verhindern. Und sogar die Kantonsregierung schaltete sich ein: In der Antwort auf eine bürgerliche Motion schloss die Regierung nicht aus, mit einer kantonalen Überbauungsordnung in die städtische Zonenplanung einzugreifen – zwar nur als Ultima Ratio, sollte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden.

Auch die Zonenplanänderung auf der Kleinen Allmend ist auf Opposition gestossen. Das Gestaltungs- und Nutzungskonzept sieht hier unter anderem die Erstellung von vier bis sechs Sportfeldern vor, für die in der Stadt ein dringender Bedarf besteht. Die Rasenfelder sollen Fussballvereinen wie auch Cricket-, Rugby- und Landhockeyclubs eine neue Heimat bieten. Doch Sportplätze rauben Wiesenfläche und bedürfen Parkiermöglichkeiten. Daher wehren sich Anwohner gegen die Breitensportplätze vor ihrer Haustür, der Quartierverein Burgfeld hat eigens eine Website gegen die Umnutzungspläne eingerichtet. Er befürchtet Mehrverkehr im Quartier und den Verlust eines Naherholungsraums.

Die kontroversen Reaktionen haben die Stadt veranlasst, den Nutzungszonenplan für Rasenspielfelder sowie Ausstattungs- und Parkierungsflächen auf der Kleinen Allmend zurückzustellen. Die unumstrittene Erweiterung der Schrebergärtenkolonie wird weiterverfolgt. Erst wenn die Überarbeitung des Richtplans zum ESP Wankdorf abgeschlossen ist (siehe Kasten), werden die Pläne zu den Fussballfeldern wieder aufgenommen. Nun soll aber zuerst das Parkplatzproblem im Wankdorf-Quartier übergeordnet betrachtet und von der ESP-Delegation (Behörden und Interessenvertreter) eine gesamtheitliche Lösung gefunden werden. Laut Laszlo Litzko vom Stadtplanungsamt sollte der Richtplan bis im Herbst ausgearbeitet sein. Der Nutzungszonenplan Grosse Allmend wird derweil weiterverfolgt. Wann es eine Volksabstimmung über die Vorlagen geben wird, sei noch nicht absehbar, so Litzko.

Zum bedeutenderen Hindernis Fussballfelder könnte aber ein staubiges Stück Papier werden. 1875 kaufte die Einwohnergemeinde Bern die vormals bürgerlichen Felder und stellte sie dem Militär als Manövrierfeld zur Verfügung. Im März meldete die «Berner Zeitung», dass die Fussballplätze vom Tisch seien. Die Armee beanspruche das Land nämlich bis mindestens 2010, vielleicht sogar 2028 – dann läuft nämlich der Waffenplatzvertrag aus. Projektleiter Litzko will sich dazu nicht äussern, da zurzeit noch Verhandlungen liefen.

«Allmend» und «Gärten mit Sommerlaube»

Die Allmenden sind ein geschichtsträchtiger Ort, das verdeutlicht der Waffenplatzvertrag, der ein mühsam ausgehandeltes Planungskonzept zur Makulatur werden lassen könnte. Erste Hinweise auf gemeinschaftlich genutzte Wiesen und Weiden finden sich in einem Schenkungsbrief von 1269. Bern stellte einem Dominikanerorden ein Gelände nordwestlich der Stadt zur Verfügung. Im Brief werden die Gebiete als Allmend (communitatem pertinens, vulgariter allmenda) und private Gärten mit Sommerlaube (horti sive loca hortorum) beschrieben. In den Gärten zogen die Stadtbürger Gemüse und Früchte, was einen grossen Teil ihrer Ernährung ausmachte. In Bern existierten zwei Allmendgebiete, je eine für die Ober- und die Unterstadt. Während des Spätmittelalters behielt die genossenschaftliche Nutzung der Allmenden ihre ökonomische Bedeutung – auch für das Gewerbe: Metzger und Gerber konnten in Stadtnähe grössere Viehherden halten, die Tiere verkaufen oder in die Schlachthöfe führen.

Durch den Bau der angrenzenden Militärkaserne kam Ende des 19. Jahrhunderts die Armee auf die Allmend – und mit ihr die Fliegerei. Am 13.Juli 1913 startete der Fliegerpionier Oskar Bider auf der Grossen Allmend mit seinen Beriot-Eindecker zur ersten Alpenüberquerung. Der 22-jährige Bider wurde in Domodossola als Held empfangen, noch Jahre später stand sein Name für die Fliegerei schlechthin. Ab 1910 diente die Allmend als Start- und Landeplatz für Flugzeuge und Ballone. Sogar eine Ballonhalle wurde errichtet. Das Gelände erwies sich aber als ungeeignet für den Flugverkehr, die Behörden suchten bald nach einem neuen Standort und wurden beim Belpmoos fündig (1929 eröffnet). Dort findet sich übrigens noch heute der denkmalpflegerisch bedeutende Bider-Hangar, die letzte Bogenbinderhalle der Schweiz.

Neben Flugmeetings fanden Anfang des 20. Jahrhunderts etliche andere Grossanlässe auf der Allmend statt, zum Beispiel das Eidgenössische Schützenfest 1910. Später zog das Messewesen nach Bern. 1931 fand die Saffa, die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit statt, eine Reihe weiterer Ausstellungen folgten. 1948 wird die Festhalle gebaut und seit 1951 jeden Frühling die BEA durchgeführt. Im 20. Jahrhundert dehnt sich die Stadt aus und frisst sich von den Rändern her in die Allmenden hinein. Mit dem Bau des Fussballstadions, der Messehallen oder des Eishockeystadions 1967 verliert die Allmend jeweils markant an Rasenfläche. Doch ihren Stellenwert als stadtnahe Oase, die «allen gemein» ist – wie es der Wortursprung besagt –, haben die Allmenden bis heute behalten.

TEC21, Mo., 2006.09.25

Zusatz:

Entwicklungsschwerpunkt Wankdorf und Richtplan

(sg) Auf der 36 Hektaren grossen Fläche des Entwicklungsschwerpunkts (ESP) Wankdorf befinden sich nicht nur die Allmenden, sondern auch eine Reihe Bauten von nationaler Bedeutung und Ausstrahlung. In keinem der 30 weiteren Entwicklungsschwerpunkte im Kanton sei in den letzten Jahren so viel investiert worden, sagt Arthur Stierli von der Projektkoordinaton ESP Wankdorf. Allein der Neubau des Fussballstadions generierte Investitionen von 250 Millionen Franken. Daneben entstanden weitere investitionsschwere Bauten: Berns grösster Hotelkomplex («Ibis», «Novotel», «Etap»), drei Grossdruckereien (Stämpfli, Sihl AG, Verlag Espace Media) und ein Paketzentrum der Post. Die Wohnüberbauungen Kirschenacker und Baumgarten wurden erstellt. Gleichzeitig investierte die öffentliche Hand in die Verkehrsinfrastruktur des Boomgebiets: Vor zwei Jahren wurde die S-Bahn-Station Wankdorf in Betrieb genommen. Zudem stehen neue Projekte an: Das Eisstadion soll ein neues Gesicht erhalten. Geplant ist unter anderem ein Anbau für Büros und Dienstleistungen mit einer Nutzfläche von über 11500 Quadratmetern. Die an der Sanierung beteiligten Generalunternehmen hatten Mitte März das generelle Baugesuch eingereicht. Inzwischen ist es zu Einsprachen von SP Bern Nord und Grünem Bündnis gegen das Projekt gekommen. Die Parteien fordern Auflagen zum Schutz der Bevölkerung vor nächtlichen Veranstaltungen und Parkierverkehr im Quartier.

«Weitere grosse Nutzungspotenziale sollen mit dem neuen Richtplan nicht geschaffen werden», sagt Stierli, trotz der regen Bautätigkeit heute im ESP Bern Wankdorf. Dennoch bedürfe der alte Richtplan einer Revision. Bei der momentanen Ausarbeitung des behördenverbindlichen Gesamtplans ginge es in erster Linie darum, Verkehrsentwicklung und Siedlung besser aufeinander abzustimmen, die Infrastruktur den inzwischen umgesetzten Nutzungen anzupassen.

Das Nutzungs- und Gestaltungskonzept zu den Allmenden wurde als Grundlage erstellt, bevor die Revision des Richtplans angegangen worden ist. Die Umnutzungsabsichten auf den Allmenden haben indirekt mit dem Richtplan zu tun, da darin unter anderem das Parkplatzangebot koordiniert werden soll. Auf den Allmenden ist nämlich eine Parkplatzrochade geplant: Würden auf der Grossen Allmend 800 Parkplätze gestrichen, soll möglicherweise an der Bolligenstrasse und am Zentweg (auf dem Areal der Kleinen Allmend) Ersatz geschaffen werden. Letztlich müssen die beiden Umzonungsvorlagen zu den Allmenden dazu beitragen, dass das im Richtplan vorgesehene Sockelangebot von 2500 Parkplätzen im Wankdorf-Quartier nach wie vor garantiert ist. Im Zusammenhang stehen Richtplan und Allmend aber auch bezüglich neuer Nutzungsabsichten: Die Erstellung von Fussballfeldern ist im geltenden, alten Richtplan so nicht vorgesehen. Die Revision des Richtplans habe daher auch zum Ziel, so Stierli, «eine gemeinsame Optik für die Entwicklung auf der Kleinen Allmend zu finden».

25. September 2006 Simon Jäggi