Editorial

Ob in London, Dubai oder Schanghai – weltweit erlebt die Hotelbranche derzeit einen regelrechten Boom. Dies gilt – anders als bei vielen anderen Wirtschaftszweigen – auch für Deutschland. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wurden hierzulande in den Betrieben der Hotellerie im ersten Halbjahr 2005 fast 91 Millionen Übernachtungen registriert; das entspricht einer Zunahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund zwei Prozent. Im kommenden Jahr, wenn Deutschland Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft ist, werden diese Zahlen mit Sicherheit noch übertroffen.

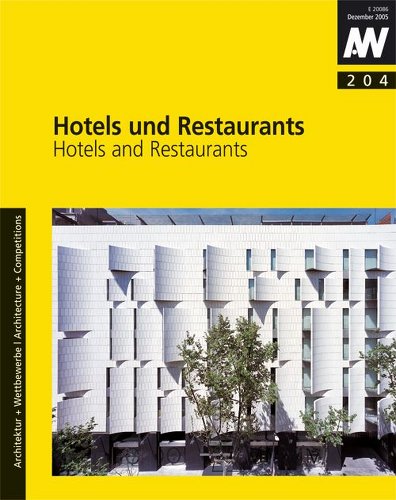

Die allgemeine Hochkonjunktur beschert der Hotelbranche aber nicht nur kräftige Umsatzzuwächse, sie hat auch dazu geführt, dass in der jüngsten Zeit zahlreiche neue Hotelbauten errichtet oder als Zukunftsvisionen der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Auch oder gerade weil die Medien dabei in der Regel über Projekte der Luxussparte berichten – etwa über das im letzten Sommer eröffnete Hotel »Puerta América« in Madrid, bei dem insgesamt 19 verschiedene internationale Architektur- und Designbüros für einen regelrechten »Design-Overkill« sorgten, oder über das vom niederländischen Architekten Kas Oosterhuis entworfene »Flyotel« vor der Küste Dubais, dessen Hülle wie ein großer Flügel in den Himmel ragt und das über einen hoteleigenen Hangar für Privatjets verfügt – stößt das Thema »Hotelarchitektur« augenblicklich bei der Öffentlichkeit allgemein auf großes Interesse.

Bei den so genannten »Low-Budget-Hotels« wie sie beispielsweise die Häuser der Ketten Etap, Formule 1 oder Ibis darstellen und die in jüngster Zeit ebenfalls wie Pilze aus dem Boden schießen, wird man anspruchsvolle Architektur in der Regel vergeblich suchen. Doch zum Glück gibt sich heute nicht mehr jeder Gast mit Bett, Schrank, Mini-Bar und Fernseher in einem belanglosen Standardzimmer zufrieden. Schließlich unterscheidet sich der Hotelbau durch eine wesentliche Komponente von fast allen sonstigen Architekturen: Er wird vom Benutzer ausschließlich freiwillig genutzt, das heißt der Gast hat die Wahl und sucht sich sein Ambiente bewusst aus. Diente die Hotellerie früher fast ausschließlich zur Beherbergung von Urlaubsgästen, so gliedert sich diese Funktion heute in ein viel breiteres Spektrum auf. Der Gast verlangt nach Hotels mit »Lebensräumen«, mit meditativen Ruhezonen oder mit einem angeschlossenen Einkaufszentrum. Es gibt mittlerweile Familien-, Wellness-, Seminar-, Sport-, Veranstaltungs- und Romantikhotels. Diese Aufzählung ließe sich noch beliebig fortsetzen. Wie also wird das »Hotel der Zukunft« aussehen? In der Schweizer Fachzeitung »Hotel + Tourismus Revue« hat der Trendforscher Matthias Horx das Hotel im Jahr 2010 beschrieben. Er sieht dieses als ein »Designhotel« mit wenig Plüsch und ohne überflüssige Dekorationen. Das »Haus für alle« wird es seiner Meinung nach nicht mehr geben. Das »mittlere Hotel mit rustikaler Küche und Blümchen vor den Fenstern« habe ausgedient.

Von einem Aussterben der Individualhotellerie kann demnach keine Rede sein. In Zukunft wird es jedoch eine noch viel größere Differenzierung von Hotelkonzepten geben. Die Architektur soll dabei zum Erlebnis werden und auf diese Weise einen Zusatznutzen stiften. Wie das aussehen kann, zeigen die ausgewählten Beispiele und Projekte in diesem Heft. Arne Barth