Editorial

Was sich hinter so nüchternen Begriffen wie beispielsweise Nanotechnologie oder Genomanalyse genau verbirgt, lässt sich einem Laien mit wenigen Worten kaum vermitteln. Gehört und gelesen hat sicher jeder schon einmal von »kleinen Robotern« in der Blutbahn oder den großen Fortschritten bei der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts. Immer umfangreichere Wissenschaftsseiten in den Zeitungen und zahllose neue Sendeformate im Radio und Fernsehen zeugen von der gewachsenen Popularität von Wissenschafts- und Technikthemen. Dass die gegenwärtige naturwissenschaftliche und medizinische Forschung jedoch nicht nur spannend ist, sondern dass sich mit der Vermarktung der Forschungsergebnisse auch sehr viel Geld verdienen lässt, haben Politik, Wirtschaft und Hochschulen längst erkannt. Labore sind heute nur noch selten kommerzfreie Räume. Forscher, die noch vor Jahren als »Erbsenzähler« belächelt wurden, sind inzwischen zu Medienstars und zu Hoffnungsträgern von Risikokapitalgebern und neuen Aktienmärkten geworden. Beim Wettlauf um den erhofften Profit will niemand den Anschluss verlieren; die Konkurrenz der Länder und Gemeinden um die Ansiedlung von Forschungsunternehmen oder wichtiger universitärer oder privater Institutionen ist entsprechend groß. In den letzten Jahren wurden bereits immense Summen in diesen Bereich investiert; zahlreiche Neubauten und geplante Projekte von Forschungszentren und Laborgebäuden belegen diese Entwicklung. Auch für die Architekten ist somit ein Stück des Kuchens übrig, wenn auch nur ein vergleichsweise kleines.

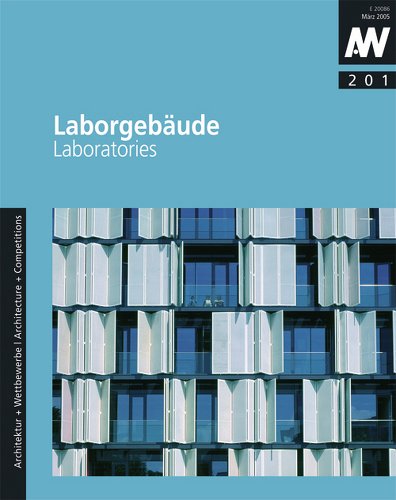

Die Spielräume, die Architekten im Bezug auf die Festlegung der einzelnen Räume, deren Ausstattung und Zuordnung sowie die Infrastruktur und Leitungsführung haben, dürften aber wohl in kaum einer anderen Bauaufgabe enger sein als bei Laborgebäuden. Zudem fällt es Architekten hierbei oft schwer, sich in die Tätigkeiten und Organisationsabläufe der späteren Nutzer hineinversetzen zu können. Von klischeehaften Vorstellungen von hermetisch abgeschlossenen Wissenschaftszirkeln und introvertierten Tüftlern, die im stillen Kämmerchen wirken, sollte man sich tunlichst verabschieden. Denn trotz aller Konkurrenz ist das wissenschaftliche Forschen nicht nur ein höchst kreativer sondern auch ein äußerst kommunikativer Prozess. »Begegnungszonen«, in denen ein informeller Austausch zwischen den Wissenschaftlern stattfinden kann, lassen sich bei nahezu allen Neubauten finden. Auch das Thema »Flexibilität« nimmt einen hohen Stellenwert ein, da kurz- und mittelfristige Veränderungen der Forschungsgebiete und Zusammensetzungen der Forschungsgruppen an der Tagesordnung sind. Wie unterschiedlich die architektonischen Ergebnisse dieser Entwicklungen letztlich sein können, belegen die Bauten und Projekte in dieser Ausgabe von »Architektur + Wettbewerbe«. Ganz bewusst haben wir Bauten und Projekte ganz unterschiedlicher Größe ausgewählt – sie reichen von einer kleinen Erweiterung eines Virusreferenzlabores für die Universität in Dublin bis hin zum Forschungspark im süddänischen Sønderborg mit rund 34.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Bei letzterem durften die Architekten neben zahllosen Labor- und Institutsräumen gar den Konzertsaal eines Symphonieorchesters in das Projekt integrieren.

Arne Barth