Editorial

Eine Ode auf das Kleine

Das Wort «Kleinod» hat sich etymologisch auf ähnliche Weise gebildet wie Einöde (aus «einsam», «allein»), nämlich aus der Substantivierung von «klein». Dass «Einöde» und «Kleinod» eine Art von gemeinsamem Nenner haben, darüber allein liesse sich trefflich spintisieren.

«Kleinod» mit Architektur in Verbindung zu bringen ist durchaus nahe liegend. Die westgermanische Adjektivbildung aus der Wurzel «glei» bedeutete nämlich – auf den Hausbau bezogen – «verschmiert, verputzt, poliert». «Kleinod» lässt sich auch mit «Bijou» oder «Juwel» assoziieren – auch wenn es nicht glänzt, wie der Speicher am Schallenbergpass oberhalb von Thun im Bild oben illustriert. «Kleinod» ist das «Kleine, ganz gross» – etwas Wertvolles.

Dennoch fällt es der bescheidenen Dimensionen wegen oft durch die Maschen des Netzes, mit dem Objekte auf der Redaktion einer Architekturzeitschrift gesiebt werden. Doch das eine oder andere verhakt sich...

Einer Ode auf das Kleine sind die drei Objekte von Astrid Staufer und Thomas Hasler, von Vogt Landschaftsarchitekten und von Sollberger & Bögli würdig. Gemeinsam ist den dreien – dem Schirm, der Schale und dem Schrein –, dass es spezielle Schutzbehältnisse sind: ein Schild vor Sonne und Regen, ein Gefäss für Pflanzen, eine Hülle für Schriften und Bücher.

Sollberger & Bögli haben ein Schmuckkästchen von einem Bücherschrein geschaffen, der erst bei näherem Hinsehen sein «armes» Material, die Spanplatten, enthüllt. Vogt Landschaftsarchitekten haben die Üppigkeit einer verwilderten Landschaft in Behälter «abgefüllt», und Astrid Staufer und Thomas Hasler haben ein Schutzdach errichtet, dessen Minimalismus nicht Attitüde, sondern Angemessenheit ist. Und noch etwas verbindet die drei Interventionen: dass sie auf archaische oder zumindest historische Bilder zurückgreifen. Die Bibliothek, deren Holzblätter golden schimmern, verweist auf die mit Gold überzogene Akazienholztruhe der Bundeslade, die Pflanzschalen auf das Paradies und die Pausendächer auf den Regenschirm, dessen erste schriftliche Erwähnung um 802 datiert, als der Abt Alcuin von Tours dem Bischof Arno von Salzburg einen solchen mit den Worten sandte: «Ich sandte dir ein Schutzdach, damit es von deinem vereehrungswürdigen Haupte den Regen abhalte.» Rahel Hartmann Schweizer

Inhalt

Schirm

Hansjörg Gadient

Astrid Staufer und Thomas Hasler haben in Frauenfeld die Frage nach einer Pausenhalle neu gestellt und eine andere Antwort gefunden: Um vor Wind und Wetter zu schützen, braucht es nichts als ein Dach.

Schale

Hansjörg Gadient

Die Intervention von Vogt Landschaftsarchitekten ist eine der traurigsten Arbeiten der zeitgenössischen Landschaftsarchitektur und gleichzeitig ein von Hoffnung getragener Kommentar zu unserem Naturverständnis.

Schrein

Rahel Hartmann Schweizer

Man fühlt sich an die Seiten eines antiken, etwas vergilbten aufgeschlagenen Buches erinnert: die Verkörperung einer Bibliothek von Ivo Sollberger und Lukas Bögli.

Blickpunkt Wettbewerb

Neue Ausschreibungen und Preise / Im Sihlbogen - Die Zürcher

Baugenossenschaft Zurlinden möchte 200 Wohnungen am Stadtrand bauen

Magazin

Corporate Design von Kleinbauten / Zu grosse Bauzonen in der Schweiz / Kulturpreis an Architekturforum Biel / Berns Himmelsleiter - eine Installation / Ausstellung: Offene Türen / Anstieg der Baupreise / Korrigenda / FH-Maser: Diskriminierung? / In Kürze / Sanierungstunnel Belchen / Agglomerationsprogramm Luzern / Stadtbahn Schaffhausen / Zweite Fréjus-Röhre: nur zur Sicherheit? / Tram Bern West

Aus dem SIA

SIA dort, wo man ihn braucht - Delegiertenversammlung / ZNO: zwei Freigaben, vier neue Projekte und Ausblick / Gemeinkostenerhebung 2005

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Schirm

(SUBTITLE) Fünf Pausendächer in Frauenfeld

Bei der Ergänzung eines Denkmals mit Neubauteilen drohen zwei Gefahren. Die eine besteht in einem überrissenen Programm neuer Nutzungsanforderungen, die andere in der Eitelkeit der planenden Architekten. Astrid Staufer und Thomas Hasler haben in Frauenfeld gezeigt, wie sie beide Gefahren meisterten, erstere durch Reduktion und letztere durch Bescheidenheit.

Uneitel ist das angemessene Wort; uneitel ist die Haltung, mit der die Architekten die anspruchsvolle Aufgabe gelöst haben, und um „Angemessenheit“ haben sie während des ganzen Prozesses gekämpft. Es ist immer schwierig, ein denkmalgeschütztes Ensemble mit einem Neubau zu ergänzen, besonders wenn die Eitelkeit der Architekten zu viel will. So setzt sich manch einer neben das vorhandene Denkmal ein eigenes, eine Art architektonische Duftmarke.

Ganz anders dagegen die Lösung, die Staufer und Hasler in Frauenfeld gefunden haben. Farblich und formal sehr reduziert, fügen sich ihre Schirme in ein Ensemble ein, das auf den ersten Blick überhaupt keinen Eingriff zu ertragen schien. Denn zu klein und zu kompakt war die Anlage mit Schulhaus und kleinem Pausenhof. Ein in sich stimmiges und daher empfindliches Ganzes, um die Jahrhundertwende von einem Schinkel-Schüler errichtet.

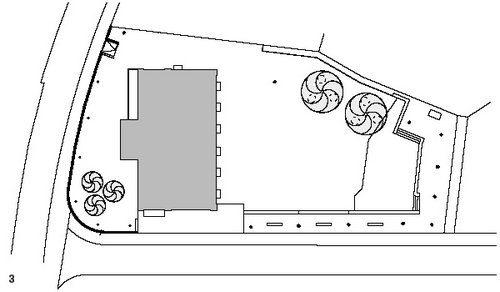

Der dreigeschossige Bau des „Spannerschulhauses“ weist eine bemerkenswerte Zweiseitigkeit auf: vorne eine eher biedere, verputzte Lochfensterfassade, die nicht ahnen lässt, dass sich hinten eine klassizistisch anmutende, zweifarbige Backsteinfassade präsentiert, von unerwarteter urbaner Grosszügigkeit und Eleganz. Die Aussenräume sind von eher kleinen Abmessungen, ein von Ahornen gesäumter Vorhof zur Eingangseite hin und ein grösserer, von uralten Platanen umstandener Pausenraum auf der Rückseite, bestückt mit einem so grossen wie unansehnlichen Klettergerüst. Für diese Aussenräume sollte nun eine Pausenhalle projektiert werden.

Überfordertes Ensemble

Die Selbstverliebtheit des Eingriffs kann ein Denkmal zwar am Ende des Prozesses schädigen; häufiger und früher schädigen es überrissene Nutzungsvorstellungen. Schon bevor die Planung beginnt, wird durch die Forderung nach unangemessenen Neubauteilen das Ensemble oder der Bau in seinem Wert gefährdet. Auch bei diesem Schulhaus stand am Anfang der Wunsch nach einer Pausenhalle. Die vom Gesetz dafür vorgeschriebene Grösse allerdings drohte das Ensemble hoffnungslos zu überfordern. Eine im Wortsinn angemessene Lösung schien nicht möglich. Die ersten Studien zeigten diese Problematik überdeutlich. Auch die leichtesten Konstruktionen und elegantesten Tragwerke konnten nicht verbergen, dass diese Pausenhalle immer ein überdimensionierter Fremdkörper bleiben würde. Und die einzige Stelle, an der die Freifläche einen Bau dieser Grösse vielleicht ertragen hätte, war durch das Kletter- und Spielgerüst besetzt, das nicht zur Disposition stand.

Das Schulhaus würde konkurriert, die vorhandenen alten Platanen arg bedrängt, und der Raum drohte zu ersticken. Die ersten Lösungsversuche zeigten vor allem eins: dass die Aufgabe in der vorgesehenen Art nicht zu lösen sein würde. Das Problem musste grundlegender definiert werden.

Neue Frage, neue Antwort

Wenn die Antworten auf eine Frage nicht befriedigen, muss manchmal die Frage anders gestellt werden. Was ist eine „Pausenhalle“? Was muss sie leisten? Sie soll bei Regen Schutz bieten und im Hochsommer Schatten spenden. Sie soll den Kindern die Möglichkeit bieten, bei jedem Wetter die Pausen im Freien zu verbringen. Also nichts als ein Dach. - Ein Dach?

Die Lösung zeichnete sich in dem Augenblick ab, als die Architekten vom Gedanken eines einzigen grossen Daches Abstand nahmen und stattdessen die geforderte überdachte Gesamtfläche aufteilten. Statt hinter dem Schulhaus eine grosse Pausenhalle zu projektieren, sollten vor und hinter dem Schulhaus einzelne kleinere Unterstände entstehen. Diese würden sich viel leichter in die Gesamtanlage integrieren lassen. Um nun diese Flächen weniger präsent erscheinen zu lassen, wurden sie weiter in Teilflächen aufgetrennt.

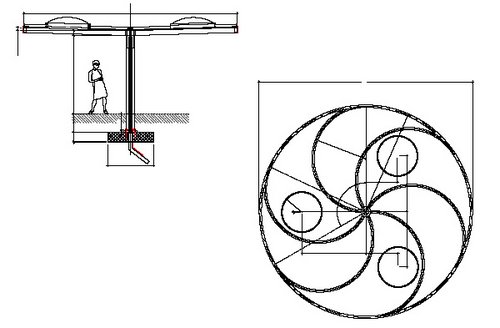

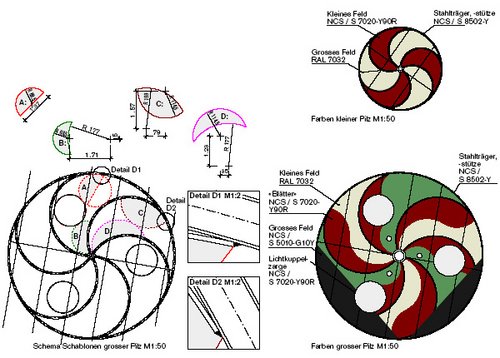

Entwurfsprozesse folgen verschlungenen Wegen. Geduldige Versuche, die auf dieser ersten Erkenntnis beruhten, führten endlich zur Idee, die Dachflächen kreisförmig auszubilden, auf eine mittige Stütze zu setzen und sie in die Reihe der alten Bäume zu integrieren. So entstand das Bild der Schirme, unter denen die Kinder Schutz finden.

Verwandt ohne Anbiederung

Die Idee, eine runde Form zu wählen, entstand allerdings nicht aus dem Gedanken Schutz gleich Schirm, sondern aus dem Wunsch, der statischen Fassade des Baus etwas Bewegtes gegenüberzustellen, das mit den Bogen der Fenster einen entfernten formalen Bezug eingehen würde, ohne sich anzubiedern. Aus diesem Gedanken der Bewegung entstand auch die Form der Rippen, die sich als Kreissegmente um die Stütze drehen und so wie Propeller die Schirme anzutreiben scheinen.

Mit der Idee einer eingespannten Mittelstütze mit auskragendem Schirm entstand auch eine statische und gestalterische Verwandtschaft zu den Bäumen, in deren Reihe die Schirme stehen. Aber auch hier sollte nicht die Ähnlichkeit gesucht werden, sondern die Verwandtschaft. So reduzierten die Architekten die Stütze auf ein Minimum, sodass fast ein Missverhältnis zu den Proportionen des Daches entstand. Diese dünne Stütze dient also nicht nur dazu, sich klar von den dicken Baumstämmen abzusetzen, sondern auch zur Stärkung der Metapher Schirm. Darüber hinaus trägt ihre Schlankheit wesentlich zum Eindruck der Reduktion und des Zurücktretens bei.

Wie die Form und die Konstruktion folgt auch die Farbigkeit dem Prinzip einer entfernten verwandtschaftlichen Ähnlichkeit. So wurden die Farbtöne aus der Backsteinfassade übernommen, vergraut und verdunkelt, aber auch intensiviert. Zusammen mit dem Kupferton ergibt sich ein recht dunkles Gesamtbild, das die Schirme besonders gut ins Ensemble eingliedert. Zusammen mit den Schattenwürfen auf dem Asphalt entsteht unter den Schirmen eine starke Raumwirkung, die ihren Schutzcharakter hervorhebt.

Angemessen

Der mit alten Platanen und Ahornen bestandene Pausenhof ist auf zwei Seiten von hohen Hecken und Sträuchern umstanden und gegen die Strasse nur durch ein niedriges Mäuerchen abgegrenzt. Das führte dazu, dass der schmalere, vordere Teil des Hofes von den Kindern nur ungern genutzt wurde. Mit der Errichtung der Schirme nahmen sie den Raum sofort in Besitz. Die in diesem Teil aufgestellten drei Schirme machten aus einer gemiedenen Ecke an der Strasse einen beliebten Aufenthaltsort. Dies kommt vor allem den kleinsten Schülern und Schülerinnen entgegen, weil sie hier unter sich sein können, in sicherer Entfernung von den nicht immer rücksichtsvollen älteren. Die Proportionen dieser drei Schirme sind denn auch auf die kleineren Menschen darunter abgestimmt. Sie sind niedriger und haben kleinere Durchmesser. So entsprechen sie aber nicht nur ihren Schützlingen, sondern auch den kleineren Abmessungen dieses Teils des Pausenplatzes. Im grösseren Teil stehen zwei grössere und höhere Schirme, die eher einen Bezug zu den benachbarten ausgewachsenen Platanen haben. Hier sind die Dachflächen so gross, dass sie Lichtöffnungen erhalten haben, um den beschirmten Raum bei trübem Wetter aufzuhellen.

Essenz

Zu guten architektonischen Lösungen gehört immer eine verständige Bauherrschaft. In diesem Fall folgte sie Schritt für Schritt den Argumenten der Architekten und trug den Prozess der Reduktion mit, von einer einzigen massstabssprengenden Pausenhalle bis zu den fünf fast verschwindenden Schirmen. Sie sah ein, dass und warum in diesem Fall weniger mehr war. Für die Architekten war es ein langer und arbeitsintensiver Umweg, der zu einem unerwarteten Ziel geführt hat. Als Resultat wirkt das denkmalgeschützte Ensemble nun wie die Fassung für fünf wertvolle Steine. Sein Wert und seine Wirkung sind vollauf erhalten geblieben. Staufer und Hasler haben keine „Duftmarke“ hinterlassen. Sie haben sich beschieden, aber mit dem Besten. Ihre Lösung gleicht vielmehr der Arbeit des Parfumeurs, der aus vielerlei Zutaten durch Mazerieren, Einkochen, Destillieren und Kondensieren ihre Essenz gewinnt und sie zu einem künstlerischen Werk fügt, dessen materielle Substanz im Verhältnis zu seiner Wirkung verschwindend gering ist.TEC21, So., 2006.07.09

09. Juli 2006 Hansjörg Gadient

verknüpfte Bauwerke

Fünf Pausendächer

Schale

(SUBTITLE) Eine Wildnis in London

Es ist eine der traurigsten Arbeiten der zeitgenössischen Landschaftsarchitektur und gleichzeitig ein von Hoffnung getragener Kommentar zu unserem Naturverständnis. Es ist eine Reverenz an eine der ältesten und grössten Gartenkulturen der Welt, und es ist nichts als eine Pflanzschale.

Der Auftrag war banal: eine Bürobegrünung für den Hauptsitz der Swiss-Re in London, Lord Fosters „Gherkin“. Die Lösung ist alles andere als banal, aber schnell geschildert: Das Pflanzgefäss ist eine abgeflachte Kugelkalotte aus Stahl, auf deren Rand ein hoher Zaun mit einem Handlauf steht. Bepflanzt ist sie mit einer Mischung grösserer Zimmerpflanzen unterschiedlicher Art. Wenn man sich am Handlauf festhält und zieht, gerät das Ganze aus dem Gleichgewicht und kippt leicht zur Seite. Nach dem Loslassen schwingt sich die Schale wieder in die Ausgangsposition zurück. Was aber hat diese Begrünung von Büros in einem Neubau inmitten von London mit der Wildnis zu tun? Günther Vogt hat das Pflanzgefäss, das er für diesen Zweck entworfen hat, als "Wilderness"1 bezeichnet. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass er sich damit nicht nur auf die lange englische Tradition der „Wilderness“ beruft, sondern sie bis in die Gegenwart weiterführt und damit in der kleinstmöglichen Form eines Gartens einen kritisch-philosophischen Kommentar zu unserem Naturverständnis gibt.

Wilderness

In einem der akkurat gepflegten englischen Parks oder Gärten kann es geschehen, dass man plötzlich vor einem Zaun steht, hinter dem das Gras aufgeschossen ist und Büsche und Bäume in einem freien Durcheinander wachsen. Der Eindruck kontrastiert stark mit den gepflegten Gartenteilen, die völlig der menschlichen Kontrolle unterworfen sind. Was dem ungeübten Auge als ein aus unbekanntem Grund vernachlässigtes Gartenstück erscheint, ist für den Sachkundigen eine „Wildnis“, „a wilderness“. Seit dem frühen achtzehnten Jahrhundert gibt es in vielen englischen Gärten solche Partien, aber der Begriff bezeichnete im Verlauf der Jahrhunderte sehr unterschiedliche Arten ihrer Gestaltung und Pflege. Trotz des Wandels gemeinsam ist ihnen eines: Die Wilderness unterscheidet sich immer vom Rest des Gartens, in dem sie einen naturnäheren Eindruck hinterlässt als der Rest des Gartens. Was allerdings als naturnah betrachtet wurde, hing immer stark vom Zeitgeschmack ab.

Waldstück und Heckenlabyrinth

Die ersten Belege für eine Wilderness2 finden sich in einem Bild und in einem Manuskript. Ein 1702 gemaltes Bild von Leonard Knyff zeigt kein ungeordnetes Gebüsch, sondern ein aus Buchsbaum, Eibe und Stechpalme geschaffenes Heckenlabyrinth in einem von Wiesen unterpflanzten Obstgarten. Noch heute findet sich so ein Labyrinth im Park von Hampton Court Palace, in dem auch Knyffs Bild hängt. In einem zwischen 1732 und 1735 verfassten, aber erst 1953 erschienenen Manuskript beschreibt Thomas Hamilton, der sechste Earl of Haddington, einen Gartenteil, den er als „a little of a wilderness“ bezeichnet. Das ist allerdings keine Wildnis nach heutigem Verständnis, sondern vermutlich eher ein kleines Waldstück, in das formale Elemente wie beschnittene Hecken eingesetzt sind. Statt gerader Wege winden sich schlangenförmige Pfade durchs Gebüsch und enden in „Aussichten, so fein wie nur irgend möglich“. Betitelt ist der Text mit „Einige Anweisungen über die Anzucht von Waldbäumen“.3 Es handelt sich also nicht um ein Stück verwilderten Garten, sondern um einen waldigen Teil, der ausdrücklich anders angelegt und gepflegt wird als der Rest.

Frühe Reflexionen zum Naturbezug

Es drängt sich die Frage auf, warum diese Gartenteile als „Wildnis“ bezeichnet wurden. Neben den damals modischen, streng geometrisch gestalteten Parterres nach italienischem und französischem Vorbild gab es offenbar waldähnliche Partien mit verwirrenden Wegformen und labyrinthischen Hecken, deren Eindruck vergleichsweise wild erschien, weil er mit den

formalen Partien so stark kontrastierte. Was bis anhin selbstverständlich war, nämlich dass der Mensch sich die Natur unterwirft und dies auch in Form strenger Geometrien ablesbar wird, wird damit erstmals in Frage gestellt. Die „Wildnis“ könnte einfach als Abwechslung von einer zunehmend als langweilig oder altmodisch empfundenen Gestaltungsweise gesehen werden. Aber sie könnte auch eine frühe Form der Reflexion über den Umgang mit Natur sein, ein kritischer Kommentar oder Gegenentwurf zur absoluten Herrschaft des Menschen über die Natur. Möglicherweise deutet sich hier auch bereits der englische Landschaftsgarten an, der geometrische und formale Elemente weitestgehend vermeidet und insgesamt zur Kritik der barocken Geometrie und Kontrolle wird. Die erste bedeutende Anlage dieser Art erscheint allerdings erst 1764 mit Capability Browns Umgestaltung von Blenheim in Oxfordshire.

Natürlicher als natürlich. Auch der englische Landschaftsgarten ist keineswegs Natur. Er sieht zwar naturnäher aus als sein Vorgänger, der barocke Garten französischer Prägung, ist aber auch völlig der menschlichen Kontrolle unterworfen. Er ist sorgfältig komponiert und minuziös gepflegt.

Oft werden ganze Hügel abgetragen oder aufgeschüttet, Flüsse umgeleitet und ganze Waldpartien gepflanzt, um die gewünschten Bilder und Blickbezüge zu schaffen.

Als 1779 der Deutsche Christian Cay Lorenz Hirschfeld sein fünfbändiges Traktat „Theorie der Gartenkunst“ veröffentlichte, widmete er darin einen Abschnitt eigens der „Wildnis“: "Von Gebüschen unterscheiden sich noch Wildnisse, ob diese gleich wie jene aus Sträuchern zusammengesetzt sind. Jene stellen zerstreute Gruppen dar, sind mit einer gewissen Auswahl angelegt und geordnet; diese machen unordentliche Haufen von mancherley Gebüsch und niedrigem Strauchwerk aus, zuweilen mit einigen Bäumen untermischt, alles ohne Cultur, der natürlichen Verwilderung und der freyen Unordnung ganz überlassen."4 Hirschfeld gilt als erster deutschsprachiger Verfechter und damit „Importeur“ des englischen Landschaftsgartens auf dem Kontinent.

Um 1780 ist der Begriff der „Wilderness“ also schon so gewandelt, dass er nicht mehr nur ein naturnah gepflegtes Stück Garten meint, sondern geradezu eines „ohne alle Cultur, der natürlichen Verwilderung ganz überlassenes“. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Um die zwar naturähnliche, aber doch ganz künstliche Unterwerfung der Natur unter den menschlichen Willen durch Kontrast sichtbar zu machen, bleibt nur die völlige Verwilderung, also die Abwesenheit jeglicher Kontrolle. Im Wesentlichen ist es bis heute bei dieser Auffassung geblieben.

Pflanzgefässe

Diese Tradition nimmt Günther Vogt für sein Pflanzgefäss wieder auf, indem er es als „Wilderness“ bezeichnet. Das Umfeld, in dem das Wort verwendet wird, hat sich allerdings stark gewandelt. Es gibt rund um diese Wildnis keinerlei Natur mehr. Die Umwelt ist vollkommen artifiziell, ein Innenraum mit gehobenem Büromobiliar, der Blick fällt durch die Fensterscheiben auf das Geschäftszentrum Londons. Die Pflanzen wirken hier extrem exotisch, und es scheint wenig bedeutend zu sein, um welche Pflanzen es sich handelt. Es sind die bekannten „Zimmerpflanzen“, die sich aus botanischen Gründen für die gleichmässig warmen Innenräume eignen. Charakteristisch ist ihr Ursprung aus Urwäldern, deren Bild oft als Paradiesmetapher dient. So verweisen ihre Strukturen und Blattformen nicht nur auf eine Wildnis, sondern sogar auf das Paradies selbst, auf den Ort, wo der Mensch mit der Natur verschmolzen und eins war, wo er selbst noch Teil des Paradieses war.

Paradeiza

Das Wort „Paradies“ ist persischer Herkunft und bedeutet dort „ummauert“. Das Paradies ist also ein ummauerter Teil Land, ein Garten; das Paradies ist der Garten Eden. Es gibt ein bedeutendes Detail an diesen Pflanzschalen: Ihren Rand umläuft ein von Stahlstäben getragener Handlauf. Das Ganze erinnert an eine Einfriedung. Es gibt keinen wirklich funktionalen Grund für diesen Gartenzaun. Seine semiotische Funktion dagegen ist klar: Er macht aus der Pflanzschale einen Garten. Was aber wird eingezäunt und was ausgegrenzt? Es ist nicht mehr die wilde Natur, gegen die der kultivierte Garten geschützt wird, und es ist keine Abgrenzung gegen wilde Tiere. Das Verhältnis hat sich umgekehrt: Eingezäunt ist jetzt die Natur, wie wild auch immer. Und ausgegrenzt aus diesen Relikten von Natur ist der Mensch, endgültig aus dem Paradies vertrieben. Er ist nicht mehr arkadischer Bewohner der Natur, sondern ausgeschlossener Betrachter und Pfleger. Die Wildnis ist nur noch als Anschauungsobjekt präsent, eingehegt wie ein vom Aussterben bedrohtes Tier im Zoo. Diese Restnatur ist völlig von der Pflege durch die Menschen abhängig und dadurch auch gefährdet.5

Diffiziles Gleichgewicht

Es ist eine im Wortsinn labile Natur. Die Pflanzschalen stehen nicht fest. Statt eines ebenen Bodens weisen die Gefässe die Form einer Kugelkalotte auf. Sie stehen also einzig auf einem Punkt und können leicht ins Kippen gebracht werden. Dieses Kippen wird zum starken Symbol für ihr Ausgeliefertsein und die Empfindlichkeit der Natur gegenüber menschlicher Manipulation. Man kann das als zutiefst pessimistisch lesen und sich von Trauer überwältigen lassen. Aber die Gefässe richten sich dank dem tiefen Schwerpunkt immer wieder selbst auf. Und das lässt sich als Metapher für etwas anderes lesen, nämlich für die Regenerationsfähigkeit der Natur. So wird ein einfaches Pflanzgefäss nicht nur zur Reverenz an die grosse Gartenkultur eines Landes, sondern auch zum Symbol und Kommentar für das Naturverständnis einer Zeit.TEC21, So., 2006.07.09

Anmerkungen:

[1] Siehe unter Swiss-Re Headquarters, London, auf: www.vogt-la.ch

[2] Zum Begriff der Wilderness siehe: Patrick Tylor (Hrsg.): The Oxford Companion to the Garden. Oxford 2006. S. 511 ff.

[3] Patrick Taylor (Hrsg.): The Oxford Companion to the Garden. Oxford 2006. S. 511.

[4] Christian Cay Lorenz Hirschfeld: Theorie der Gartenkunst. Union Verlag, Berlin, o.J. S.133 (in anderen Ausgaben findet sich die zitierte Stelle unter: Theorie der Gartenkunst, Zweyter Teil, Zweyter Abschnitt, Vom Baumwerk, II. Anordnung des Baumwerks, Nr.7 Wildniss).

[5] In diesem Zusammenhang lässt sich auch die Masoala- Halle im Zürcher Zoo sehen, ein Projekt von Kienast Vogt, wo ein ganzer Ausschnitt madagassischen Regenwaldes im Zoo nachgebaut und ausgestellt wurde. Hier allerdings wird die Paradies-Sehnsucht der Besucher nicht enttäuscht. Sie können in dieses Surrogat eintauchen und sich der Illusion paradiesischen Aufgehobenseins ergeben.

09. Juli 2006 Hansjörg Gadient

verknüpfte Bauwerke

Swiss Re Tower

Schrein

(SUBTITLE) Ein Bücherschrein als Blätterwald in Laufen

Man fühlt sich an die Seiten eines antiken, etwas vergilbten aufgeschlagenen Buches erinnert: Ivo Sollberger und Lukas Bögli haben die Verkörperung einer Bibliothek geschaffen, eines Bücherschreins, dessen edler Ausdruck sich einem „armen“ material verdakt - einem Material, das vielfältige Assoziationen weckt: vom Blätterwald bis zum textilen Gewebe.

Der Beginn des Auftrags war ein Telefonanruf: „Wollen Sie für mich bauen?“ Ivo Sollberger und Lukas Bögli haben ihn vor sechs Jahren bekommen. Eine Bibliothek sollten sie an ein Einfamilienhaus in Laufen anbauen. Die beiden legten sich ins Zeug, suchten Möglichkeiten, den Anbau so zu gestalten, dass er sich gegenüber dem bestehenden Haus nicht wie ein Fremdkörper ausnehmen würde. Vierzig Varianten erarbeiteten sie - vergeblich. Sie verkörperten in den Augen des Bauherrn keine Bibliothek. Dieser erkannte, dass die Architekten versuchten, Rücksicht auf das bestehende Wohnhaus zu nehmen, und erteilte ihnen gewissermassen „Carte blanche“. Sie sollten sich am Charakter einer Bibliothek, nicht am Aussehen seines Hauses orientieren. Und er drückte ihnen eine Rarität der Buchdruckerkunst in die Hand, um ihren Blick für das Buch zu schärfen und das Objekt des Projekts zu betonen.

Das Werk verfehlte seine Wirkung nicht. Die vergilbten, vom Zahn der Zeit gewellten und daher etwas sperrigen Blätter regten die Fantasie und die Lust am Experimentieren an, wie Ivo Sollberger sich erinnert. Die Fassade des Anbaus sollte von diesen Blättern inspiriert sein, die Adaption der Blätter die Identität der Bibliothek ausmachen. Dabei war der Einsatz von Holz - als Rohstoff von Papier - zwar das naheliegendste Material. Um dem Bild aber möglichst nahe zu kommen, wünschten sich die Architekten dünne Holzlatten, die in sich stabil sein sollten, also keiner Fixierung bedürften. Unter Nutzung eines der einfachsten physikalischen Gesetze fanden sie die Lösung für das statische Problem: Mit Wasser besprengt, verformten sich die 0.9mm dicken Furniere aus Tannenholz so, dass sie sich ohne „Krücken“ in der Vertikalen hielten. Aber auch formal zeitigte das Experiment den erwünschten Effekt: Aneinander gereiht verweisen die Furniere auf die zufällige Struktur eines aufgeschlagenen Buches. Der formale Gedanke bedingte die statische Konzeption, und diese wiederum brachte die Idee erst in Form.

Ehrliche Konstruktion

Dennoch gestaltete sich die konkrete Ausführung komplex und bedurfte gleichermassen der Geduld und der Aufgeschlossenheit des Auftraggebers wie der Bereitschaft der Unternehmer, an der Lösung zu tüfteln. Denn Sollberger und Bögli wollten eine möglichst ehrliche Konstruktion - auch und gerade was die Klimatisierung des Raums betrifft. Diese sollte nicht durch technische Installationen bewerkstelligt, sondern allein mittels hinterlüfteter Fassaden gewährleistet werden, sodass die Zone zwischen den Gläsern, wo sich die Furniere befinden, nun ein Aussenklima aufweist. Das birgt zwar die Gefahr, dass sich Käfer und Spinnen einnisten oder - schlimmer - sich Fäulnis bildet. Den Käfern konnte man mit einem Vlies beikommen, die seidenen Fäden der Spinnen sind aber nicht ganz zu vermeiden, da ein zu dichtes Vlies die Luftzirkulation zu sehr behindern würde. Und grau geworden ist das Holz nach nunmehr fünf Jahren erst ganz am unteren Ende zweier Furniere, sichtbar nur für den, der danach sucht.

Eingespannt sind die Gläser in Klickprofile, die es erlauben, den Aufwand auf ein Minimum zu reduzieren, wenn Furniere ausgewechselt werden müssen, weil sie sich zu sehr verformt haben und allenfalls sogar abzurutschen drohen.

Unkonventionell verfuhren die Architekten, wenn sich die Verformung der Furniere - durch das Stapeln für den Transport - wieder zurückgebildet hatte. Sie übergossen sie kurzerhand auf der Baustelle erneut. Da sich die Furniere auch in wieder getrocknetem Zustand weiter verformen, haben sich die Architekten konstruktiv insofern einem kleinen Kompromiss unterworfen, als sie im Abstand von jeweils rund 20cm ein 3mm dickes Blatt einschoben und dieses in eine Holzschiene einspannten.

Bekenntnis zum Fremdkörper

Um mehr Licht eindringen zu lassen, reduzierten sie ausserdem die Anzahl Furniere: Zwischen die fixierten Blätter stellten sie nicht mehr deren acht, sondern nur noch vier bis fünf. Ingesamt bedurfte es gegen 3000 Furniere.

Das Bekenntnis zum Fremdkörper befreite die Architekten auch von Einschränkungen bei der Bauform. Für die Grundrissdisposition gab es vor allem zwei Auflagen seitens des Bauherrn: Er wollte den Blick auf den Nettenberg, Laufens Hausberg, und die Abendsonne auf der Rückseite des Hauses geniessen können.

Um das Volumen des Anbaus zu brechen, entwarfen die Architekten einen ungefähr in der Mitte eingeschnürten Kubus. Diesen dockten sie zwischen den bestehenden Räumen von Wohn- und Esszimmer an, einer Zone, die bislang von einem Aussensitzplatz gebildet wurde. Das geknickte Volumen verhindert, dass sich der Baukörper wie ein Riegel ausnimmt. Im Innern aber wirkt die Einschnürung wie ein Sog.

Diese Anziehung wird bei Sonnenschein durch das flirrende Licht verstärkt, das durch die Lamellen der Holzfurniere gefiltert ins Innere dringt. Ausserdem ergeben sich zuweilen irritierende Spiegelreflexe, die den Raum grösser erscheinen lassen. Von aussen wirken die Blätter, als bögen sie sich im Wind, im Innern entfalten sie zuweilen auch einen textilen Charakter und erinnern an den Faltenwurf eines Vorhangs.

Auch Farbe und Materialität changieren und zeigen eine Palette zwischen Gold, Ocker und Oliv sowie zwischen faserig und seidig schimmernd. Die Decke ist weiss gestrichen und vestärkt die Goldfärbung. Die Dachfläche besteht ebenfalls aus Schiefer, in den Löcher eingestanzt sind, aus denen Huflattich spriesst. Gerahmt ist die Bibliothek in eloxiertem Aluminium, das das Farbenspiel der Hölzer reflektiert und ebenfalls zwischen Gold und Oliv variiert.

Der Boden aus anthrazitfarbenem Schiefer ist zwar „salonfähiger“ als der Naturstein im Altbau. Doch die Massivität der bestehenden Schiebetür, die früher in den Garten führte, bewirkt, dass man noch immer das Gefühl hat, nach aussen - in einen Blätterwald - zu treten.TEC21, So., 2006.07.09

09. Juli 2006 Rahel Hartmann Schweizer

verknüpfte Bauwerke

Bibliotheksanbau