Editorial

Sturmfluten, Tornados und Schneelawinen: Lässt die Natur ihre Muskeln spielen, hilft nur die rechtzeitige Flucht. Auch Bergstürze stellen bisweilen eine existenzielle Gefahr für Siedlungen dar. Rutschungen, Geröll- und Schlammlawinen bedrohen Leib und Leben. Und je wichtiger die betroffenen Verkehrsverbindungen sind, desto stärker schränkt uns ein Unterbruch ein.

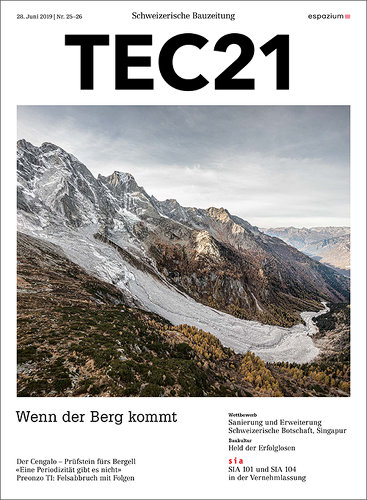

Vor knapp zwei Jahren wussten Experten und Bewohner, dass am Pizzo Cengalo im Bergell ein Bergsturz drohte. Als er im August 2017 tatsächlich stattfand, richteten die anschliessenden Murgänge grosse Schäden an. Das Ereignis sprengte das bisherige Vorstellungsvermögen. Nun wird ein neues Schutzbauwerk geplant.

Diese Massnahmen kosten eine Menge Geld. Einen erheblichen Teil übernehmen Bund und Kanton. Allerdings verursachen Hochwasserereignisse schweizweit im langjährigen Mittel ein Vielfaches jener Kosten, die durch Fels- und Bergstürze entstehen. Den Lebensraum angemessen zu schützen hat seinen Preis, ebenso die Frühwarnung. Vor wenigen Tagen befürwortete der Ständerat wie zuvor schon der Nationalrat die Aufstockung eines Kredits, der eine verbesserte Warnung vor Massenbewegungsgefahren ermöglicht.

Doch manchmal ist es besser, die Nutzung anzupassen. Für eine konsequente Lösung hat sich der Kanton Tessin in Preonzo entschieden: Fast alle durch Felsabbrüche bedrohten Betriebe in der Industriezone sind mit Unterstützung von Bund und Kanton freiwillig weggezogen.

Daniela Dietsche, Lukas Denzler

Inhalt

03 EDITORIAL

07 WETTBEWERB

Ausschreibungen/Preise | Weiss in weiss

11 BAUKULTUR

Held der Erfolglosen

12 ESPAZIUM

Aus unserem Verlag

13 WEITERBILDUNG

Baufachwissen auf dem neuesten Stand

14 VITRINE

Aktuelles aus der Baubranche

15 SIA-MITTEILUNGEN

SIA 101 und SIA 104

in der Vernehmlassung | Seilschaften im Berufsalltag | «Getting the measure of Baukultur» | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

19 AGENDA

20 WENN DER BERG KOMMT

20 DER CENGALO – PRÜFSTEIN FÜRS BERGELL

Lukas Denzler

Nach dem Bergsturz von 2017 rüstet sich Bondo für die Zukunft – der Cengalo bleibt unberechenbar.

26 «EINE PERIODIZITÄT GIBT ES NICHT»

Daniela Dietsche, Lukas Denzler

Christian Wilhelm vom Bündner Amt für Wald und Naturgefahren über die Bewältigung des Ereignisses von 2017.

29 FELSABBRUCH MIT FOLGEN

Der Kanton Tessin beschreitet neue Wege: Nachdem Gesteinsmassen abstürzten, verlassen Betriebe in Preonzo die Industriezone.

31 STELLENMARKT

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

«Eine Periodizität gibt es nicht»

Der Bereichsleiter Naturgefahren und Schutzbauten beim Bündner Amt für Wald und Naturgefahren, spricht über den Bergsturz von Bondo, die Herausforderungen bei der Gefahrenbeurteilung und die Lehren, die man aus dem Ereignis gezogen hat.

TEC21: Herr Wilhelm, wo waren Sie am 23. August 2017? Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie vom Bergsturz in Bondo erfahren haben?

Christian Wilhelm: Ich war mit der Fachgruppe Naturgefahren im Wallis. Es war ein ungewöhnlich schöner Tag: Sonnenschein und blauer Himmel in der ganzen Schweiz. Dann vernahm ich von meinen Mitarbeitern, der Cengalo sei gekommen. Ich bin direkt nach Chur gefahren. Als ich ins Sitzungszimmer kam, liefen schon die ersten Filme. Sie zeigten einen trockenen Schuttstrom, der Bondo erreicht und die ersten Gebäude zerstört hatte. Es war unglaublich. Ich bin umgehend ins Bergell gereist, um mich mit unserem Spezialisten vor Ort abzustimmen. Am ersten Abend sprach die Kantonspolizei von 14 Vermissten. Eine Gruppe tauchte glücklicherweise am nächsten Tag in Italien auf. Acht Alpinisten werden leider heute noch vermisst.

TEC21: Hat Sie das Ereignis überrascht?

Christian Wilhelm: Vom unmittelbaren Schuttstrom und den Murgängen ohne Niederschläge waren wir alle sehr überrascht. Beim Cengalo gingen wir hingegen davon aus, dass sich ein Abbruch in den kommenden Wochen und Monaten ereignen kann. Darauf deuteten die letzten Messergebnisse zu den Felsbewegungen aus der Ferne vom Sommer 2017 hin. Zwei Tage vor dem Bergsturz ereignete sich ein Felssturz aus der Nordwestflanke. Dieser Sturz war nicht überraschend. Der Ausbruchbereich war sehr aufgelöst, und das wurde auch erkannt. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ähnlich abgelaufen wie in den Vorjahren.

TEC21: Der fatale Bergsturz löste sich dann aber aus der Nordostflanke. Ohne Vorwarnung?

Christian Wilhelm: Ja, der schlagartige Ausbruch von rund 3 Mio. m3 kam sehr überraschend. In der Regel kündigen sich grosse Bergstürze mit Vorabbrüchen an. Das war hier nicht der Fall. Wir diskutierten nachher über unseren Blick auf den Cengalo. Es war, als wäre der Berg wie ein Zug unterwegs. Wir sahen ihn über die Jahre, aber er erhöhte plötzlich sein Tempo. Von unserer Position aus und aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Informationen haben wir dies so nicht wahrgenommen.

TEC21: In neun Tagen lagerten sich in Bondo rund 500 000 m³ Material ab. Sind Ihnen ähnliche Ereignisse aus der Schweiz bekannt?

Christian Wilhelm: 2002 gab es infolge starker Unwetter im ganzen Kanton zahlreiche Murgänge. Die grössten brachten in fünf bis sieben Schüben ca. 50 000 bis 70 000 m³ Material. In Bondo sprechen wir von einer anderen Grössenordnung. Etwas Vergleichbares habe ich 2005 in Guttannen im Berner Oberland gesehen. Auch dort stiessen Kubaturen bis 500 000 m³ in den Talboden vor, allerdings nach Starkniederschlägen. Solche Erosionsgräben hatte ich bis dahin noch nie gesehen. Damals habe ich realisiert, dass die Situation im Hochgebirge sensibler geworden ist.

TEC21: Was hatte in Bondo Priorität, nachdem die ersten Tage überstanden waren?

Christian Wilhelm: Zunächst ist es wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt und die Chaosphase gemeinsam bewältigt. Unsere Spezialisten waren vor allem mit der Gefahrenbeurteilung beauftragt. Die Bedrohung war ja immer noch da. Wir mussten die Arbeiter bei den Räumarbeiten schützen. Um längere Vorwarnzeiten zu haben und auch während der Nacht arbeiten zu können, überwachten wir den Cengalo mit einer permanenten Radaranlage. Auch das zerstörte Frühwarnsystem musste schnell wieder auf- und ausgebaut werden.

TEC21: In welchem finanziellen Rahmen liegt das Frühwarnsystem in Bondo?

Christian Wilhelm: Das bewegt sich bei etwa 250 000 Fr. pro Jahr. 80 Prozent der Kosten tragen Bund und Kanton, den Rest teilen sich die Gemeinde und das kantonale Tiefbauamt. Wir benötigen dieses Frühwarnsystem, weil wir die entscheidenden Faktoren, die nach einem Bergsturz einen Schuttstrom auslösen – so wie in Bondo geschehen –, noch nicht kennen. Und ein erneuter Bergsturz ist nicht auszuschliessen. Zudem kann das Auffangbecken im Extremfall gar nicht das ganze Material aufnehmen.

TEC21: Wie hoch sind die Kosten der Frühwarnsysteme im ganzen Kanton im Vergleich zu den Investitionen in Schutzbauten?

Christian Wilhelm: Für klassische Bauten zum Schutz vor Lawinen, Rutschungen und Steinschlag sowie den Bachverbau investieren Bund, Kanton, Gemeinden und Nutzniesser insgesamt etwa 20 bis 22 Mio. Fr. pro Jahr. Für Wasserbauprojekte kommen noch einmal 6 bis 8 Mio. Fr. dazu. Der Unterhalt und Betrieb der Frühwarnsysteme beläuft sich auf etwa eine halbe Million Franken. Doch diese Aufwendungen nehmen eindeutig zu. Wenn moderne Technologien wie Radar und Webcams zur Verfügung stehen, möchte man sie auch nutzen. Das bringt neue Möglichkeiten, schafft aber auch Abhängigkeiten.

TEC21: In Bondo sind die baulichen Schutzmassnahmen erst wieder provisorisch erstellt. Was sind die nächsten Schritte?

Christian Wilhelm: Das Auffangbecken ist geräumt, die Dämme wurden erhöht. Jetzt geht es darum, das definitive Schutzbautenprojekt auszuarbeiten. Die Gefahrenbeurteilung haben wir zusammen mit Ingenieurbüros durchgeführt. Für das Bauprojekt ist die Abteilung Wasserbau zuständig. Der Baubeginn ist für 2021 vorgesehen. Sobald die neuen Schutzbauten erstellt sind, werden das Frühwarnsystem angepasst und die verbleibende Gefährdung in Bondo durch die Gefahrenkommission neu beurteilt. Diese Abstimmung bezeichnen wir als integrales Risikomanagement.

TEC21: Welche Schwierigkeiten bereitete die Gefahrenbeurteilung?

Christian Wilhelm: Für die Erstellung der Gefahrenkarte «Wasser» für den jetzigen Zustand waren die Eingangsgrössen teils nur schwer abschätzbar. Für die Eintretenswahrscheinlichkeit nicht periodischer Ereignisse mussten auch Annahmen getroffen werden. Zudem führten mögliche Ereignisverkettungen zu einer Vielzahl von Szenarien. Bei Bergstürzen muss man Abschätzungen und Annahmen mit sehr grossen Unsicherheiten treffen. Eine Periodizität am gleichen Berg ist unwahrscheinlich. Das klassische Gefahren- und Risikokonzept stösst deshalb an Grenzen. Grundlegend bei diesem Konzept ist, dass ein Gefahrenprozess beziehungsweise eine bestimmte Risikokonstellation wiederkehrend auftritt und dementsprechend Häufigkeiten beziehungsweise Wahrscheinlichkeiten abgeleitet werden können.

TEC21: Seit dem Bergsturz sind fast zwei Jahre vergangen. Hat der Kanton Korrekturen vorgenommen?

Christian Wilhelm: Solche Grossereignisse liefern immer neue Erkenntnisse. Im Nachgang haben wir beispielsweise geprüft, ob die Aufgaben richtig verteilt sind, und uns die Frage gestellt, wo wir die Gemeinden noch besser unterstützen können. Das tun wir vor allem mit der Ausbildung von lokalen Naturgefahrenberatern. Zudem werden in den Gemeinden vermehrt Notfallplanungen erarbeitet. Dieser sogenannte organisatorische Teil ist wichtiger geworden. Sehr bewährt hat sich die Expertengruppe, die wir unmittelbar nach dem Ereignis eingesetzt haben.

TEC21: Ist es eine Option, der Natur Raum zurückzugeben?

Christian Wilhelm: Ja, das ist ein wichtiger Teil heutiger Schutzkonzepte. In Bondo wurden einzelne Gebäude, die getroffen wurden, nicht wieder aufgebaut. Gemeinde, Gebäudeversicherung und Dienststellen von Bund und Kanton haben hier gemeinsam gute Lösungen gefunden. Somit steht mehr Raum für das Schutzbautenkonzept, aber auch für die Natur zur Verfügung.

TEC21: Die Polizei hat nach den Ereignissen in Bondo Ermittlungen aufgenommen. Was ist der Stand der laufenden Untersuchung?

Christian Wilhelm: Kommt es bei einem Naturgefahrenereignis zu Todesfällen, so wird von Amts wegen eine Untersuchung eingeleitet. Dies bot uns die Gelegenheit, die Arbeiten der letzten Jahre umfassend zu dokumentieren. Darin haben wir unter anderem dargelegt, was wir als kantonale Fachstelle zu welchem Zeitpunkt wussten und was nicht. Die Dokumentation ist derzeit bei der Staatsanwaltschaft. Diese entscheidet auch, ob sie ein Verfahren eröffnet oder die Untersuchung einstellt.1

TEC21: Wo zeichnen sich die nächsten Herausforderungen im Bereich Naturgefahren im Kanton ab?

Christian Wilhelm: Momentan beschäftigt uns eine Rutschung in Brienz im Albulatal sehr. Betroffen sind auch die Kantonsstrasse und die RhB-Linie zwischen Tiefencastel und Filisur. Mit Bohrungen klären wir derzeit ab, wie tief die Rutschflächen liegen. Brienz droht nicht nur abzurutschen, es ist auch durch eine Sackung oberhalb des Dorfs bedroht. Die Situation wird seit einiger Zeit ebenfalls permanent überwacht. Die Gemeinde und der Kanton bereiten sich auf verschiedenste Szenarien vor.TEC21, Fr., 2019.06.28

28. Juni 2019 Daniela Dietsche, Lukas Denzler