Editorial

Digitale Planungs- und Bauprozesse, insbesondere Building Information Modelling, sind im Holzbau deutlich besser etabliert als in anderen Teilen der Baubranche. Der Grund ist klar: Seit jeher basiert der Holzbau auf Vorfabrikation. Dass die Maschinen, mit denen die Elemente vorgefertigt werden, digital gesteuert sind, ist heute selbstverständlich. So lag es nah, die ganze digitale Kette zwischen Entwurf, Planung und Fabrikation möglichst durchgängig zu gestalten. BIM war nur der nächste logische Schritt einer langjährigen Entwicklung.

Dennoch gibt es auch im Holzbau grosse Unterschiede in der Art und Weise, wie digitale Methoden und Werkzeuge zum Einsatz kommen. Dieses Heft zeigt zwei realisierte Holzbauten, die ungleicher nicht sein könnten: das DFAB House auf der dritten Ebene des Empa-NEST-Gebäudes in Dübendorf und den Lattich-Bau in St. Gallen. Der Vergleich der beiden Projekte macht deutlich, wie unterschiedlich die Digitalisierung im Holzbau eingesetzt werden kann. Das DFAB House ist angewandte Wissenschaft auf hohem Niveau: Es verknüpft acht komplexe Forschungsprojekte und holt aus der digitalen Planung und Fertigung alles heraus, was heute nur möglich ist. Dem gegenüber steht der Lattich, ein günstiger, temporärer Holzmodulbau mit hohem sozialem Anspruch. Hier ging es um die Basics: Die Beteiligten erprobten einen möglichst einfachen BIM-Prozess, der auch Planerinnen und Planern ohne besondere digitale Affinität den Einstieg in die neue Methode erleichtert.

Franziska Quandt, Judit Solt

Inhalt

03 EDITORIAL

07 WETTBEWERB

Ausschreibungen | Neue Brücke in Sicht

10 AUSZEICHNUNG

«Selbst in einem kleinen Bergdorf mit wenig Ressourcen kann experimentiert werden»

12 BAUKULTUR

Wer kann sich die Stadt noch leisten?

14 PLANUNGS- UND BAUPROZESSE

Zwischen Nutzen und Erproben

15 ESPAZIUM

Aus unserem Verlag

16 VITRINE

Ab ins Bad! | Aktuelles aus der Baubranche

17 WEITERBILDUNG

Immobilienmanagement und Baukultur

18 SIA

Digitalisierung ja – aber bitte sicher!

20 AGENDA

22 DIGITALE VORFABRIKATION IN HOLZ

22 WISSENSCHAFT IN HOLZ

Franziska Quandt

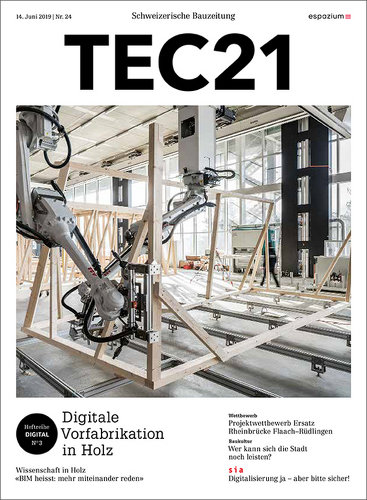

Am DFAB House wird die Vereinigung verschiedener Forschungsprojekte der ETH Zürich erprobt. Algorithmen und Robotik sind nur zwei Themen, die im Zentrum stehen.

29 «BIM HEISST: MEHR MITEINANDER REDEN»

Franziska Quandt

Der Lattich-Bau in St. Gallen zeichnet sich durch seine geringe Komplexität aus. Gerade das erleichterte vielen am Bau Beteiligten den Einstieg in einen BIM-

Planungsprozess.

34 STELLENMARKT

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

«BIM heisst: mehr miteinander reden»

Den Holzmodulbau Lattich in St. Gallen haben Blumer Lehmann und baubüro in situ aufgrund seiner geringen Komplexität als Versuchsobjekt genutzt, um einen BIM-Prozess zu gestalten, der für BIM-unerfahrene Planer und Handwerker wenig Hürden aufweist.

Der schalungstafelgelbe Holzbau sticht sofort ins Auge. Auf dem Areal beim Güterbahnhof St. Gallen wurde innerhalb von nur zwei Monaten der Lattich-Bau errichtet. Seit seiner Fertigstellung im April 2019 bildet das temporäre Gebäude für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre einen kreativen Ballungsraum im sonst eher beschaulichen St. Gallen.

Das SBB-Güterbahnhofareal ist eines der letzten Entwicklungsgebiete in der Stadt, auf dem in Zukunft die Autobahnzufahrt auf die A7 nach Appenzell realisiert werden soll. Bis dahin lagen die alten SBB-Lagerhallen und ein Gelände von 100 m² brach. Im Sommer 2016 hat das Konsortium Lattich das Nutzungspotenzial des Areals getestet. Die Testphase zeigte, dass die Zwischennutzung längerfristig und grösser angedacht werden kann.

Das Projekt wurde weitergeführt, und es siedelten sich verschiedenste Gewerbe aus dem Bereich der Kreativwirtschaft in den Hallen an. Das Brachland sollte für eine Nachverdichtung mit einem temporären Modulbau aktiviert werden. Bereits zur Fertigstellung waren alle Räume vermietet. Nach der Zeit auf dem alten SBB-Güterbahnhof soll der Bau an einem anderen Ort Platz für Kreatives bieten.

Für das freie Areal entwickelte baubüro in situ zusammen mit Blumer Lehmann den Bau in Holzmodulbauweise. Er setzt sich aus 45 Modulen mit Aussenfassade aus gelben Schalungstafeln zusammen. Der Bau ist dreistöckig und über Treppen und Laubengänge aus Baugerüsten erschlossen. Die Parteien teilen sich die WC-Anlagen auf jedem Stockwerk. Eine Dachterrasse, der Aussenraum sowie ein Sitzungs- und Besprechungsraum werden gemeinsam genutzt.

Die Module bestehen im Innern aus rohen Gipsplatten und rohen, wasserfest verleimten Spanplatten, die die Mieter individuell gestalten können. Die Installationsrohre für Heizung und fliessend Wasser verlaufen offen an der Decke. Die Grösse der mietbaren Elemente variiert von 30.4 m² für ein Modul, über 62.6 m² für zwei bis zu 94.8 m² für drei Module.

Gerade weil das Projekt einfach ist, haben Pascal Angehrn vom baubüro in situ und Richard Jussel von Blumer Lehmann es genutzt, um den BIM-Einstieg für alle Beteiligten einfach zu gestalten. Wir haben nachgefragt, was BIM für das Projekt, aber auch für die beiden Firmen allgemein bedeutet.

TEC21: Was bedeutet BIM für das Projekt Lattich?

Richard Jussel: Wir wollen die Baubeteiligten dazu bewegen, sich mit BIM auseinanderzusetzen, und gemeinsam den Prozess durchzuspielen. Auch das baubüro in situ interessierte sich für die Auswertung des Gebäudes und im Zusammenhang damit für das Aufzeigen der ganzen BIM-Kette, mit allen Gewerken.

TEC21: Können Sie erläutern, was das bedeutet?

Pascal Angehrn: Die BIM-Kette beinhaltet die Automatisierung und Optimierung der Produktionsstätten und Prozesse durch computerbasierte Vernetzung. Das bedingt die Festlegung von Regeln und Prozessen zu Beginn des Projekts. Die Ansprüche aller Beteiligten an den Daten sowie deren Ziele müssen klar sein. Die Daten müssen in einer Cloud gesammelt werden.

Abschliessend umfasst das auch ein BIM-fähiges Modell, in einheitlicher Sprache und Format mit allen relevanten Informationen wie HLKS oder Statik für das Archiv. So lassen sich Unterhaltsarbeiten rasch und kostensicher umgesetzen. Zudem sollen energetische Massnahmen aufgezeichnet und ausgewertet werden, um z. B. den Luftwechsel oder den Energieverbrauch zu optimieren.

Richard Jussel: Wir versuchten alle Handwerker wie Maler, Spengler, Dachdecker, die selten in einem 3-D- oder BIM-Prozess arbeiten, einzubinden. Bei den Planern ist das Know-how über den Prozess aktuell. Aber die Möglichkeiten bei der Ausführung sind auch hier auf unterschiedlichem Niveau.

TEC21: Welchen Mehrwert haben die Handwerker?

Richard Jussel: Sie haben einen ersten Einblick in die Arbeit an einem gemeinsamen BIM-Modell erhalten und Erfahrungen für zukünftige Planungsprozesse sammeln können. Generell und zukünftig lassen sich die Schnittstellen zu anderen Gewerken besser kontrollieren. Die Arbeitskontrolle wird effizienter, zum Beispiel kann ein Schalungsplan in kurzer Zeit kontrolliert werden. Und es entsteht mehr Transparenz über das gesamte Bauwerk.

TEC21: Wie verändert sich die Zusammenarbeit durch den BIM-Planungsprozess?

Richard Jussel: Ich bin im Vorstand vom VGQ – Schweizerischer Verband für geprüfte Qualitätshäuser und Mitglied beim Verband Holzbau Schweiz. Wir haben mit der Lignum eine Arbeitsgruppe aufgebaut, die sich mit der Thematik auseinandersetzt.

Der Ursprung ist das 3-D-Modell, das vom Architekten aufgebaut wird. Wir haben aber auch bei Ingenieuren und Holzbauingenieuren nachgefragt, was sich für sie verändert, wenn sie von Anfang an in den Aufbau des 3-D-Modells involviert sind. Statt der 4 bis 6 % Arbeitsaufwand, die sie im konventionellen Prozess in den ersten Planungshase hatten, haben sie mit BIM bis zu 20 % mehr Aufwand.

Bei den Architekten, die schon im konventionellen Prozess mehr in der Anfangsphase leisten, steigt der Aufwand ebenfalls um 10 bis 15 %.

TEC21: Das ist ja erheblich. Wie kommt dieser Mehraufwand in der frühen Planungsphase zustande?

Richard Jussel: Grundsätzlich wird früher und gleichzeitig in einer tieferen Ausführungsqualität gearbeitet. Das bedeutet daher auch mehr Aufwand am Anfang. Sämtliche Anschlüsse und Verbindungen und Leitungen müssen bereits im Modell eingeplant sein.

Pascal Angehrn: Wenn man mit der öffentlichen Hand arbeitet, füllt man SIA-Honorarofferten aus, die diesen veränderten Prozess jedoch nicht abbilden. Wir sind zur Baueingabe schon eine Phase weiter als im konventionellen Planungsprozess.

Sollen öffentliche Ausschreibungen für Architekten attraktiv bleiben, muss die Honorarordnung dieser Phasenverschiebung angepasst werden. Grundsätzlich werden BIM-Modelle separat vergütet, damit Planer nicht in Vorleistung gehen oder ein Risiko in Kauf nehmen.

TEC21: Sie meinen also, dass der Leistungsbeschrieb in der LHO angepasst werden muss?

Richard Jussel: Wenn Bauherren oder der Investoren ein BIM-Projekt in Auftrag geben, dann müssen sie sich mit diesem Prozess auseinandersetzen. Das heisst, sie müssen einen klaren Leistungsauftrag geben und anerkennen, dass sich die Phasen verschieben. Infolgedessen erhält der Architekt mehr Honorar zu einem früheren Zeitpunkt der Planung.

TEC21: Wie hat sich die Kommunikation zwischen den Baubeteiligten durch den BIM-Prozess verändert?

Pascal Angehrn: Wir kommunizieren offener und transparenter. Im Modell fliessen alle Informationen zusammen, und alle haben Zugriff darauf. Die Kontrolle wird stärker, man merkt, woher die Informationen stammen, wo es klemmt und wo die Schnittstellen noch nicht harmonisieren.

Richard Jussel: Wir müssen lernen, wieder mehr miteinander zu reden. Die Leistungsträger müssen sich überlegen, was sie benötigen oder im Betrieb ändern müssen. Das fängt einerseits damit an, dass jemand CAD- und 3-D-Zeichnen lernen muss, und andererseits betrifft das den Austausch der Daten.

TEC21: Das macht Investitionen nötig?

Pascal Angehrn: Wir überlegen auch, wann es sinnvoll ist, BIM-fähig zu planen. Dazu müssen wir in Computerprogramme und Weiterbildungen investieren oder externe Leute dazu holen. Die öffentliche Hand und die SBB prüfen künftig die BIM-Fähigkeit eines Projekts. Aber es ist auch wichtig, dass gute Architektur, Nachhaltigkeit, Energie, Ressourcen neben dem BIM-Prozess nicht verloren gehen.

TEC21: Herr Jussel, was hat BIM bei der Produktion verändert?

Richard Jussel: Wenn das gelieferte BIM-Modell hochwertig ist, haben wir einen geringen Überarbeitungsaufwand. Wir können schnell in die Arbeitsvorbereitung gehen und die Maschinendaten aufbereiten. Auch die Kontrolle geht schneller und genauer. Was wir früher in zwei Tagen kontrolliert haben, machen wir mit einem guten digitalen Zwilling in wenigen Stunden. Wir können Aussparungen genau setzen und dann auf der Baustelle schneller montieren. Die Fehlerquote ist geringer, und wir haben weniger Verschnitt, sparen also Ressourcen. Zudem entsteht eine höhere Termin- und Kostensicherheit.

TEC21: Müssen zukünftig alle Unternehmen nachziehen, oder gibt es Möglichkeiten, ohne BIM konkurrenzfähig zu bleiben?

Pascal Angehrn: Jene, die ein Alleinstellungsmerkmal haben, werden sich auf dem Markt behaupten, auch ohne BIM.

Richard Jussel: Ich denke schon, das ein gewisser Prozentsatz im Bauablauf – projekt- und qualitätsbedingt – immer handwerklich bleibt, schon um etwas zu beurteilen oder schnell reagieren zu können.

TEC21: Wird Architektur ein stärkeres Gemeinschaftswerk durch BIM?

Pascal Angehrn: Es muss intensiver kommuniziert werden als im konventionellen Bauprozess – über alle Hierarchien. Vor allem muss man besser verstehen, wie sein Gegenüber funktioniert, um ein optimales Projekt zu schaffen.

Richard Jussel: Damit keiner ausgenutzt wird, braucht es eine weitere Komponente: ein Regelwerk über das Eigentum. Die Honorierung der Werke bzw. der Arbeit muss funktionieren.

Pascal Angehrn: Das stimmt, wenn wir von einem Unternehmer Details bekommen, aber mit einem anderen Unternehmer weiterarbeiten, dürfen wir diese nicht einfach weitergeben. Innovationen gehören den jeweiligen Urheber und müssen geschützt werden. Ein fairer Umgang muss sich etablieren.

TEC21: Bisher gibt es dafür noch kein genaues Regelwerk?

Pascal Angehrn: Doch, aber wenn wir ein Detail von Blumer Lehmann weiterentwickeln, dann ist es auf einmal auch unsere Architektenidee. Das ist eine heikle Situation.

Richard Jussel: Das gilt für uns genauso. Wir haben von verschiedenen Architekturbüros Modelle im Unternehmen. Es geht natürlich nicht, dass wir diese an Dritte weitergeben, da braucht es schriftliche Abmachungen. Beim Lattich-Areal sind wir fünf Hauptträger, die alle die Rechte an den Daten haben. Keiner darf aber das Projekt kopieren, um woanders das gleiche Objekt aufzustellen.

TEC21: Das Lattich soll irgendwann abgebaut und woanders wieder aufgebaut werden. Hilft BIM dabei?

Richard Jussel: Grundsätzlich können wir das heute schon. BIM hilft aber sicher, Informationen über den Bau zu sammeln und später wieder abzurufen.

TEC21: Herr Jussel, wie ist das Modul aufgebaut?

Richard Jussel: Wir haben rund 140 Gebäude in Modulbauweise gebaut. Das Grundmodul des Lattich haben wir nicht neu entwickelt, sondern aus einem bestehenden Standard abgeleitet und angepasst. Aber die Fassade, mitgestaltet von Markus Gossolt von der Agentur Alltag, ist für den Lattich-Bau neu entwickelt worden. Sie wird nach zehn Jahren sicherlich Verschleissmerkmale aufweisen wird, das ist uns bewusst, und das ist gewollt.

Pascal Angehrn: Herausfordernd war, das Modul und den Bau noch einfacher zu gestalten als sonst üblich.

TEC21: Kann man in dem Fall dann überhaupt von einer Standard-Vorfabrikation sprechen?

Richard Jussel: Das kommt darauf an, was man darunter versteht. Bei uns ist der Modulbauprozess standardisiert. Natürlich arbeiten wir auch mit standardisierten Details, die dann aber den Wünschen des Architekten oder Bauherren angepasst werden.

TEC21: Wie weit geht die Nachbereitung, also die Dokumentation mit BIM?

Richard Jussel: Alles, was in 3-D geplant und mit BIM-Prozessen realisiert wird, wird gesammelt als Abschlussmodell des Projekts. Wenn der Bauherr zum Beispiel das I in BIM auch in seiner Dokumentation haben möchte, bedeutet das einen grossen Auftrag. Erst wenn die Daten ausgewertet sind, ist das Projekt abgeschlossen. Beim Lattich haben wir das ganze Gebäude als BIM-Modell archiviert.TEC21, Fr., 2019.06.14

14. Juni 2019 Franziska Quandt