Editorial

Für einmal muss BIM hinten anstehen. Alphabetisch in der abgekürzten Form zwar nicht gerecht, aber Sicherheit kommt nun mal an erster Stelle. Drei Buchstaben für die Sicherheit: BSA. Die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung umfasst alle technischen Anlagen, die den zuverlässigen Betrieb von Verkehrsinfrastrukturen gewährleisten.

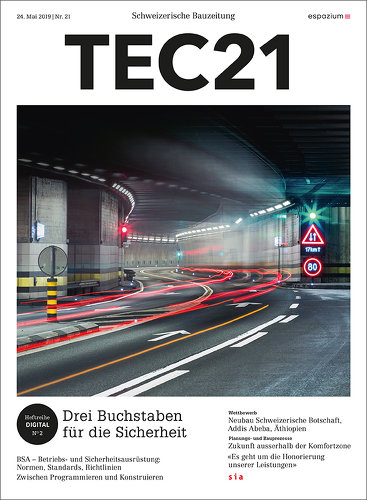

Rund um die Uhr helfen Ampeln, Fahrstreifensignale, Kameras, Gefahren- und Geschwindigkeitssignale, kritische Situationen im Strassentunnel zu verhindern. Neben den Einbauten, die wir als Nutzer wahrnehmen, verstecken sich die meisten Installationen in den Tunnelzentralen, den Werkleitungs- und Lüftungskanälen. Der Aufwand der BSA-Experten, die die Systeme intelligent verknüpfen, wird oft unterschätzt – auch von Projektbeteiligten aus anderen Disziplinen. So braucht es im Sanierungstunnel Belchen (Kanton Baselland) unter anderem 220 km Netz- und Datenkabel, um aus 3.2 km Tunnelröhre ein sicheres Verkehrssystem zu machen.

Was hat nun BIM damit zu tun? Aufgrund des Zusammentreffens mehrerer Gewerke und der zugehörigen Koordinationsbedürfnisse mit dem Bau hat die BSA – ähnlich der Haustechnik im Hochbau – beste Chancen, in BIM einen guten Freund zu finden. Die BIM-Planung ist im Bereich der BSA bedeutend weiter fortgeschritten als im übrigen Infrastrukturbau und trägt damit zur Abstimmung der Gewerke bei. Was können Ingenieurinnen und Ingenieure anderer Disziplinen daraus lernen?

Daniela Dietsche, Ulrich Stüssi