Editorial

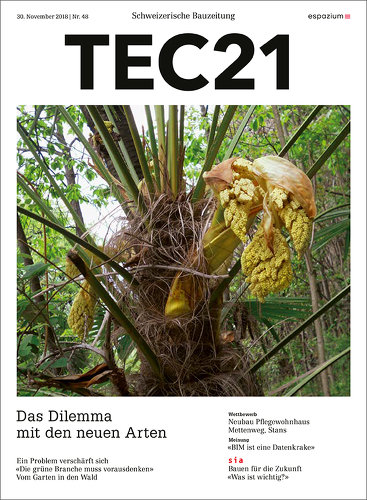

Palmen stehen für Sonne, Meer und Sandstrände. Die Chinesische Hanfpalme wächst auch im Tessin. 1830 in Europa eingeführt, war sie eine der ersten exotischen Pflanzen, die Ende des 19. Jahrhunderts auf den Brissago-Inseln im Lago Maggiore angepflanzt worden war. Heute ist die Hanfpalme im Tessin immer häufiger auch im Wald anzutreffen. Der Park- und Gartenbaum verwildert. Weibliche Individuen der Hanfpalme bilden schon nach wenigen Jahren Blüten und Früchte, die von Vögeln verbreitet werden. Um die Ausbreitung vom Garten in die freie Natur zu verhindern, sind weibliche Blütenstände vor der Samenreife zu entfernen. Die Baumart wird auf der Schwarzen Liste des Bundes geführt, weil sie sich invasiv ausbreitet. In der Südschweiz ist dies augenfällig. Mit zunehmend milderem Klima könnte eine ähnliche Entwicklung bald auch auf der Alpennordseite einsetzen.

Die Mobilität der Menschen und der globale Handel sind Gründe dafür, dass immer mehr Arten an neue Orte gelangen. Einige der Neuankömmlinge bereiten Probleme und verursachen Schäden. Die Veränderungen fordern heraus, Vertrautes gerät ins Wanken. Wie und wo eingegriffen werden soll, um neue Arten unter Kontrolle zu halten oder gar zu eliminieren, will gut überlegt sein. Sich seiner Verantwortung bewusst sein muss aber auch, wer Neophyten im eigenen Garten hat. Die Folgekosten können hoch sein.

Eine weitere Erkenntnis: Bei den neuen Arten geht es nie nur um diese. Es geht vor allem um Menschen mit ihren Vorstellungen, Überzeugungen, Einschätzungen, Befürchtungen und Hoffnungen.

Lukas Denzler

Inhalt

RUBRIKEN

03 Editorial

07 WETTBEWERB

Ausschreibungen/Preis | Heimat im Heim

12 BUCH

Vergnügliche Lektüre

13 MEINUNG

«BIM ist eine Datenkrake» | Tektonik zum Tanzen

14 AUSZEICHNUNG

Überprüfen, überwachen, übernehmen

16 VITRINE

17 WEITERBILDUNG

18 ESPAZIUM – Aus unserem Verlag

19 SIA

Bauen für die Zukunft | «Was ist wichtig?» | Leichte Abkühlung auf hohem Niveau

23 VERANSTALTUNGEN

THEMA

24 DAS DILEMMA MIT DEN NEUEN ARTEN

24 EIN PROBLEM VERSCHÄRFT SICH

Lukas Denzler

Invasive gebietsfremde Arten wecken Emotionen und fordern heraus.

27 «DIE GRÜNE BRANCHE MUSS VORAUSDENKEN»

Lukas Denzler

Im Gespräch äussern sich zwei Professoren der Hochschule für Technik Rapperswil über Neophyten, Grünraumgestaltung und Biodiversität.

31 VOM GARTEN IN DEN WALD

Lukas Denzler

In der Südschweiz fassen besonders viele neue Arten Fuss. Ein Augenschein im siedlungsnahen Wald.

35 STELLENMARKT

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Ein Problem verschärft sich

Die steigende Mobilität der Menschen und der globale Handel führen dazu, dass immer mehr Pflanzen- und Tierarten in neue Gebiete gelangen. Oft profitieren wir von ihnen, manchmal bereiten sie uns aber auch Probleme. Und das Thema weckt Emotionen.

Vor 60 Jahren veröffentlichte der britische Wissenschaftler Charles Elton sein Buch «The Ecology of Invasions by Animals and Plants».[1] Eindrücklich beschrieb er, was geschehen kann, wenn fremde Arten auf neue Kontinente oder abgelegene Inseln gelangen. Elton gilt als Begründer der Invasionsbiologie. Seither haben die Mobilität der Menschen und der globale Handel weiter zugenommen. Und so werden immer mehr neue Arten an neuen Orten bewusst eingeführt oder auch unabsichtlich eingeschleppt.

Das Thema beschäftigt Politik, Behörden und internationale Organisationen. Und es taucht in Lehrbüchern für Schulkinder auf. Kürzlich ist sogar ein entsprechendes Globi-Buch auf den Markt gekommen. Es trägt den neutralen Titel: «Globi und die neuen Arten».[2] Der «Blick» legte sogleich eins drauf: «Globi und die Masseneinwanderung». Und auch die NZZ am Sonntag machte mit der Überschrift «Invasion der Tiere und Pflanzen» auf den eigenen Artikel aufmerksam.

Missverständliche Begriffe

Wissenschaftlich lassen sich Phänomene rund um die Einwanderung neuer Organismen mehr oder weniger objektiv beschreiben: Neue Arten fassen Fuss, vermehren sich, verdrängen möglicherweise einheimische Arten. Ökosysteme wandeln sich und passen sich an veränderte Umweltbedingungen an. Die verwendeten Begriffe wie «Invasion» oder «Kolonisierung» sind oft emotional aufgeladen und immer wieder auch eine Quelle für Missverständnisse.

Fremdländische Sträucher und Baumarten sind nicht zwangsläufig Monster oder kaltblütige Eroberer. Im Gegenteil: Oft holte man sie wegen ihres schönen Aussehens, ihrer auffallenden Blüten oder ihres farbigen Herbstlaubs – und legte sie in Parkanlagen und Gärten an.

Als einheimische Arten werden solche bezeichnet, die natürlicherweise schon immer in einem Gebiet vorhanden waren. Neophyten hingegen sind Pflanzen, die erst nach 1492, als Kolumbus erstmals amerikanischen Boden betrat, an einen anderen Ort gelangten. Der Zeitpunkt mag willkürlich erscheinen, hat aber seine Logik, denn mit der Besiedlung der Neuen Welt nahm der Austausch zwischen Europa und Amerika laufend zu. So gelangten über den Atlantik etwa der Mais, die Kartoffel und die Tomate nach Europa. Wären diese Nutzpflanzen nicht eingeführt worden, würden heute auf unseren Menukarten Rösti oder Polenta fehlen. Viele Kulturarten gelangten mit menschlicher Hilfe aber auch schon viel früher in fremde Länder. Bereits die Römer brachten Aprikose, Pfirsich, Feige, Walnuss und Edelkastanie nach West- und Mitteleuropa. Oft ist uns gar nicht mehr bewusst, dass diese Köstlichkeiten vor langer Zeit auch einmal eingeführt wurden.[3]

Wenn heute von invasiven gebietsfremden Arten die Rede ist, so ist klar definiert, was damit gemeint ist. Als «gebietsfremd» gelten Pflanzen, Tiere, Pilze oder Mikroorganismen, die durch menschliches Zutun in Lebensräume ausserhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebracht werden. Als «invasiv» werden diejenigen Arten bezeichnet, von denen bekannt ist oder angenommen werden muss, dass sie durch ihre Ausbreitung in der Schweiz die biologische Vielfalt, Ökosystemleistungen und deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigen oder Mensch und Umwelt gefährden können. Damit sind zwangsläufig immer auch Bewertungen verbunden.

Fokus auf Naturschutzgebiete

Im Kanton Aargau bereiten in den Naturschutzgebieten von kantonaler Bedeutung, die eine Fläche von 2200 Hektaren bedecken, unter anderem die Amerikanischen Goldruten, das Drüsige Springkraut, das Einjährige Berufkraut und der Sommerflieder Probleme.[4] Die Arten besiedeln Flachmoore, Riedwiesen, artenreiche Magerwiesen und Ruderalflächen. In den Auen und an revitalisierten Fliessgewässern richtet sich das Augenmerk auf die Asiatischen Staudenknöteriche. Laut Norbert Kräuchi, dem Leiter Abteilung Landschaft und Gewässer, beträgt das Budget für die Bekämpfung von gebietsfremden invasiven Arten total 730 000 Franken pro Jahr. Wollte man die aktuelle Neobiota-Strategie des Kantons vollumfänglich umsetzen, wären jedoch zusätzliche Mittel von 1,3 Mio. Franken pro Jahr erforderlich.

Um den vielfältigen Herausforderungen zu begegnen, hat der Bund eine Strategie erarbeitet, die er 2016 veröffentlichte.[5] Der Umgang mit gebietsfremden Arten ist in verschiedenen Bundesgesetzen und Verordnungen geregelt. Bei der Verwendung von Pflanzen ist vor allem die eidgenössische Freisetzungsverordnung bedeutsam.[6] Sie legt unter anderem fest: Wer Organismen in der Umwelt in Verkehr bringen will, hat vorgängig die möglichen Gefährdungen und Beeinträchtigungen für den Menschen, aber auch für Tiere, die Umwelt sowie die biologische Vielfalt zu beurteilen. Aufgrund dieser Verpflichtung trägt der Inverkehrbringer auch das Risiko für spätere Schäden.

In diesem Zusammenhang ist die sogenannte Schwarze Liste relevant. Auf ihr sind Arten verzeichnet, die gemäss aktuellem Wissen Schäden verursachen. Sie wird im Auftrag des Bundesamts für Umwelt von InfoFlora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum zur Schweizer Flora, anhand wissenschaftlicher Kriterien erstellt.[7] In der Freisetzungsverordnung sind auch einige Arten aufgeführt, mit denen der Umgang verboten ist. Aktuell sind es drei Tier- und 18 Pflanzenarten (vgl. Kasten unten). Bei den Pflanzen zählen etwa Ambrosia, der Riesenbärenklau, der Essigbaum und die Asiatischen Staudenknöteriche dazu. Eine gute Übersicht über die verbotenen Neophyten und diejenigen mit invasivem Potenzial bietet die Webseite der Branchenorganisation JardinSuisse.[8]

Gefürchtete Staudenknöteriche

Die Asiatischen Staudenknöteriche besiedeln Flussufer, wenn sie nicht samt Wurzelwerk entfernt werden. Im Winter sterben die Stengel ab, weshalb auf dem ungeschützten Boden verstärkt Erosion auftreten kann. Auch bei Grundstücksbesitzern und Baufachleuten sind Staudenknöteriche gefürchtet. Abzutragender Boden, der verbotene invasive gebietsfremde Arten enthält, muss gemäss Freisetzungsverordnung an Ort und Stelle bleiben oder fachgerecht entsorgt werden. Bei Bauprojekten kann das kostspielig sein. Muss mit Knöterich durchwachsener Boden ausgehoben werden, verursacht dies Kosten von 6000 Franken pro Are. Die Arbeitsgruppe Invasive Neobiota (AGIN) unterstützt die Kantone dabei, ihre Aufgaben im Bereich der invasiven Arten wahrzunehmen. Eine ihrer Broschüren widmet sich speziell den gebietsfremden Problempflanzen bei Bauvorhaben.[9]

Vor allem auch in Grossbritannien sorgen die Asiatischen Staudenknöteriche für hitzige Diskussionen. Die invasive Art wird von der britischen Regierung als grosses Problem eingestuft. Fred Pearce, ein englischer Umweltjournalist, gibt nun Gegensteuer. Sein Buch «Die neuen Wilden», das auch auf Deutsch vorliegt, sorgte für viel Aufsehen.[10] Darin kritisiert er Invasionsbiologen, Biodiversitätsfachleute und Naturschützer – sie würden übertreiben und hätten einen einseitigen, verteufelnden Blick auf die neuen Arten. Pearce glaubt sogar, dass Neophyten dereinst sehr wichtig werden, um das Überleben auf dem Planeten zu sichern.

Und hier trifft er tatsächlich einen wunden Punkt. Im Zeitalter des Anthropozäns und des fortschreitenden Klimawandels müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie es gelingt, unsere Ökosysteme fit und funktionsfähig zu halten. Neue Arten in die Überlegungen einzubeziehen ist notwendig, jedoch keinesfalls mit einer Laissez-faire-Mentalität gleichzusetzen.

Anmerkungen:

[01] Charles S. Elton: The Ecology of Invasions by Animals and Plants, Chicago 1958.

[02] Globi und die neuen Arten, Zürich 2018.

[03] Vgl. auch Hansjörg Gadient: «Einheimische Pflanzen?», in TEC21 11/2011.

[04] Fotos der Pflanzenarten: www.ag.ch > Themen A–Z > N > Neobiota > Prioritäre invasive Neophyten.

[05] Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten, 2016. Download auf www.bafu.admin.ch/gebietsfremde-arten

[06] Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt (Freisetzungsverordnung).

[07] www.infoflora.ch > Neophyten > Kriterienkatalog.

[08] www.neophyten-schweiz.ch

[09] Broschüre Gebietsfremde Problempflanzen bei Bauvorhaben, 2014, AGIN. Download auf www.kvu.ch > Arbeitsgruppen > AGIN > Information für (Garten-)Bau und Planung mit Neophyten.

[10] Fred Pearce: Die neuen Wilden – wie es mit fremden Tieren und Pflanzen gelingt, die Natur zu retten. München 2016.TEC21, Fr., 2018.11.30

30. November 2018 Lukas Denzler

«Die grüne Branche muss vorausdenken»

Wenn es um Neophyten geht, sind sich Naturschützer und Landschaftsarchitekten oft uneins. Unterschiedliche Werthaltungen und Naturbilder prägen die jeweilige Sicht. Der Dialog ist jedoch Voraussetzung, um zu neuen Lösungen zu kommen. Zwei Professoren an der Hochschule für Technik Rapperswil beschreiten diesen Weg.

TEC21: Haben gebietsfremde Pflanzen – also Neophyten, die erst nach Europa kamen, nachdem Kolumbus Amerika erreicht hatte – auf dem Campus der Hochschule Rapperswil Platz?

Mark Krieger: Auf jeden Fall. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen sollen die Studierenden der Landschaftsarchitektur auf dem Campus die Möglichkeit haben, viele Pflanzen aus aller Welt kennenzulernen. Zum anderen kommen im Siedlungsgebiet von Rapperswil-Jona viele gebietsfremde Arten vor. Wir möchten keine scharfe Kante hin zur Stadt, sondern eine Verzahnung. Bedingt durch die Erweiterung des Campus hatten wir die Möglichkeit, ein neues Bepflanzungskonzept zu realisieren. Die Analyse des Bestehenden ergab, dass die heimischen Baumarten eher nah am See wachsen und die nicht heimischen wie beispielsweise der Tulpenbaum eher zum Bahnhof hin. Richtung Stadt gibt es also mehr freie Gestaltung, am Wasser mit der schönen Sicht in die Berge hingegen mehr Natürlichkeit. Das ist ein einfaches Konzept, aber es funktioniert.

Christoph Küffer: Wir haben hier auf dem Campus einen spannenden Mikrokosmos. Auf kurzer Distanz wächst hier viel Verschiedenes: Es gibt den See mit einem Naturschutzgebiet, die Gartenanlagen der Hochschule, hundert Meter davon entfernt den Bahnhof mit den Gleisen und daran anschliessend die Stadt mit vielen versiegelten Flächen – eine urbane Situation par excellence. Zwischen diesen Polen existiert in Miniatur, was wir im grösseren Massstab in der Schweizer Landschaft vorfinden.

TEC21: Es gibt Gestaltungspläne, die vorschreiben, nur einheimische Arten zu pflanzen. Auf dem Campus hingegen hat man einen Ausgleich angestrebt. Das klingt nach Versöhnung.

Mark Krieger: Die Forderung nach nur heimischen Arten in Gestaltungsplänen ist zum Teil unsinnig. Nicht alle Neophyten sind problematisch. Ärger bereitet uns nur eine kleine Gruppe von Pflanzen, die unerwünschte Wirkungen haben – nämlich die invasiven Arten. Dazu zählen etwa die Asiatischen Staudenknöteriche, Goldruten aus Nordamerika und das Einjährige Berufkraut.

Christoph Küffer: Eine Versöhnung ist nötig, weil zwischen Ökologen und Naturschützern sowie den Landschaftsarchitekten und Gärtnern zu lang keine Gespräche stattgefunden haben und man nicht gemeinsam an guten Lösungen gearbeitet hat. In der Ökologie geht es um komplexe Themen. Meine Erfahrung: Viele Grundprinzipen der Pflanzenverwendung und Landschaftsarchitektur auf der einen Seite sowie der Ökologie auf der anderen Seite sind sich sehr ähnlich. Man schaut, was an einem Ort an ökologisch Wertvollem vorhanden ist, berücksichtigt aber auch die Geschichte des Orts. Dabei geht es nicht nur um einheimisch und nicht einheimisch, sondern vor allem um die Frage der Standortgerechtheit.

TEC21: Was bedeutet standortgerecht konkret?

Mark Krieger: Es rächt sich, wenn Pflanzen am falschen Ort wachsen. Ein klassisches Beispiel: Lavendel und Rosen – Rosen bevorzugen lehmige, etwas feuchte Böden, während der Lavendel es heiss, trocken und steinig mag. Die beiden Arten werden aber oft zusammen gepflanzt. Dadurch erhöht sich der Pflegeaufwand enorm, denn die Standortgerechtheit ist ja nicht für beide Pflanzen gegeben. Mit der Natur zu arbeiten statt gegen sie, zahlt sich aus.

Christoph Küffer: Auf etwa der Hälfte des Campus haben wir verschiedene Lebensräume der Schweiz nachgebildet. Viele sind standortnah, einige davon neu geschaffen. Wir bilden Leute aus, die später die vom Menschen geschaffene Landschaft weiterentwickeln. Sie müssen dabei abwägen, wann vorhandene Natur zu schützen ist und wann sie neu gestaltet werden kann. Die Ökologen müssen auch anerkennen, dass man bei der Wahl der Pflanzen und der Gestaltung nicht nur naturwissenschaftlich vorgehen kann; es gibt auch kulturelle, ästhetische und soziale Aspekte.

TEC21: Biodiversität, Neophyten, invasive Arten, die Probleme bereiten – wie fliesst das konkret in die Ausbildung der Studierenden ein?

Mark Krieger: Wir diskutieren heute viel mehr über die Ziele in der Grünraumgestaltung. Was ist ein Park, und was soll er leisten? Was ist ein Naturraum? Was pflegen und entwickeln wir? Ökologie und Biodiversität haben heute einen deutlich höheren Stellenwert als früher.

Christoph Küffer: Wir wollen verschiedene Sichtweisen zusammenführen. Bisher führten die Ökologen die Pflanzenexkursion für die Studierenden in «ungestörter» Natur in den Alpen allein durch. Nun gestalten wir diese Exkursionen gemeinsam mit der Professur für Pflanzenverwendung. Dabei wollen wir die Schönheit von «ursprünglicher» Natur zeigen, aber auch vermitteln, wie die Gestaltungsprinzipien der Natur in vom Menschen geschaffenen Grünräumen angewandt werden können. Im Fall der invasiven Arten wollen wir den Studierenden nicht einfach eine Liste mit den problematischen Arten präsentieren, sondern aufzeigen, weshalb eine Art zu einem Problem werden kann. Bei eingeführten Arten gilt es zu verstehen, dass diese aus einem anderen ökologischen Zusammenhang kommen und am neuen Ort noch gar nicht in das ökologische Wechselspiel integriert sein können. Und es macht einen Unterschied, ob Arten durch die traditionelle Kulturnutzung über die letzten tausend Jahre von Kleinasien eingeführt wurden und den ursprünglichen europäischen Arten doch recht nah sind oder – wie viele Neophyten – erst vor wenigen Jahren die Schweiz erreichten. Die alten Kulturpflanzen wie zum Beispiel die meisten unserer Obstbäume haben mit der Zeit wichtige ökologische Funktionen übernommen, während viele Neophyten, die zu einem grossen Teil von anderen Kontinenten und aus völlig anderen Familien stammen, ökologisch isoliert sind.

TEC21: Das Gespräch über gebietsfremde und invasive Arten ist oft schwierig. Warum eigentlich?

Christoph Küffer: Die Wissenschaft kann eben manchmal nicht wirklich voraussagen, welche Arten zu einem Problem werden. Risikoabschätzungen sind deshalb mit sehr hohen Unsicherheiten verbunden. Das macht frühzeitiges Handeln schwierig. Zudem spielen unterschiedliche Werthaltungen, Weltbilder, Naturvorstellungen und auch persönliche Erfahrungen eine wichtige Rolle.

TEC21: Invasionsbiologie, Problemarten, Eindringlinge, Kolonisierung – das sind starke emotionale Begriffe. Inwiefern trägt die Sprache zu den Kommunikationsschwierigkeiten bei?

Christoph Küffer: Benutzt wird in der Tat eine militärische Sprache: Es geht ums Kämpfen, um Invasionen oder sogar ums Ausrotten. Verknüpft mit dem Fokus auf das Fremde wird es rasch problematisch, das Andere wird ausgegrenzt, soll wieder weg. Zudem wird das Problem oft zu sehr vereinfacht, wenn man etwa einer sogenannten Problemart die gesamte Schuld für die ökologischen Schäden gibt. Viele Invasionen sind eine Folge der menschlichen Landnutzung und der Zerstörung von artenreichen Ökosystemen. Unsere Sicht ist vor allem auch durch das Schicksal von Inseln geprägt, auf denen eingeführte Arten invasiv wurden und zum Teil dort ansässige Arten massiv bedrängten. Die starke Ausbreitung von invasiven Arten ist aber selbst auf Inseln letztlich oft die Folge von Raubbau und massiver Lebensraumzerstörung. Auch die Medien mit ihren oft reisserischen Berichten machen die Sache gewiss nicht einfacher.

TEC21: Wohin geht der Trend bei den Stadtbäumen?

Mark Krieger: Die Verantwortlichen der Grünämter sind bestrebt, stets herauszufinden, welche Bäume sich für die Stadt besonders gut eignen. In Hamburg hat dies dazu geführt, dass an einer 2 km langen Strasse 23 verschiedene Baumarten anzutreffen sind, weil die Gärtner der Stadt immer gerade den aktuell von den Gremien empfohlenen Baum gepflanzt haben.

TEC21: Was zeichnet einen modernen Stadtbaum aus?

Mark Krieger: Ein moderner Stadtbaum ist schlank, und man muss keinen Baumschnitt ausführen. Er kommt mit Salz zurecht, ist stabil und gesund. Seine Blüten, Früchte oder sein Laub stinken nicht. Es sind Bäume, die Trockenheit aushalten und frosthart sind. Somit ist klar: Den für alles geeigneten Stadtbaum gibt es natürlich nicht.

TEC21: Können einheimische Baumarten bei diesem Anforderungsprofil noch mithalten?

Mark Krieger: Vor einigen Jahren – es war ein besonders heisser Sommer – bekamen die heimischen Baumarten in Wien alle grosse Probleme. Die Stadt Wien behauptet nun, diese seien dem künftigen Klima nicht mehr gewachsen, und empfiehlt deshalb, keine heimischen Bäume mehr zu verwenden. Ich finde, das geht zu weit. Es gibt da aber ein anderes Problem: Fast alle unsere traditionell an Strassen gepflanzten Bäume, also etwa Bergahorn und Linde, bilden sehr breite Kronen aus. Bezüglich Schatten und Kühlung ist das zwar oft vorteilhaft, es verursacht aber auch Probleme und Aufwand. Für das erforderliche Lichtraumprofil müssen die Äste zum Beispiel bis 4,5 m entfernt werden. Das ist ein wirtschaftlicher Faktor.

TEC21: Worauf ist bei der Wahl der Stadtbäume denn zu achten?

Mark Krieger: Diversität und Risikoverteilung sind der Schlüssel. Also viele verschiedene Baumarten gemischt pflanzen, aber sie nicht unbedingt in Alleen mischen. Es werden auch neue Schädlinge auftauchen. Je breiter man aufgestellt ist, desto sicherer ist der Weg in die Zukunft. Auch nicht heimische Arten leisten einen Betrag zur Vielfalt. Wir haben 150 bis 200 Jahre Züchtungsgeschichte bei unseren Stadtbäumen zu verzeichnen – Sorten, die extra für die Stadt gezüchtet wurden. Das sind auch Kulturgüter; würden sie nicht mehr gepflanzt, wäre das ein Verlust.

TEC21: Inwiefern profitiert die Biodiversität von den Stadtbäumen?

Christoph Küffer: Einheimische Baumarten haben Vorteile für die einheimische Biodiversität. Eine gute Einbettung ins gesamte Ökosystem ist wichtig, damit Stadtbäume Ökosystemleistungen erbringen, zum Beispiel positive Wirkungen auf die Gesundheit oder das Stadtklima. Bäume können dies nur in einem gesunden ökologischen Umfeld leisten, und da müssen wir vor allem auch über den Boden sprechen. Ohne guten und auch genügend Boden geht es nicht. In vielen urbanen Situationen ist das verbleibende Bodenvolumen zu klein für das Wachstum vieler Baumarten. Zudem sind viele Stadtböden nicht mehr gesund und können dadurch zum Beispiel weniger Wasser speichern. Gewisse Baumarten wie etwa der Zürgelbaum gedeihen zwar auch unter schwierigen Verhältnissen, aber sie transpirieren einfach weniger und erbringen dadurch auch eine geringere Kühlleistung an heissen Tagen.

TEC21: Was kann die Landschaftsarchitektur für die Biodiversität tun?

Mark Krieger: Als Landschaftsarchitekten müssen wir uns mit der Biodiversität auseinandersetzen. Bei Projekten hat der Landschaftsarchitekt auch eine moderierende Rolle. Der Dialog führt zu guten Projekten. Es gibt Landschaftsarchitekten, die rein gestalterisch entscheiden. Ich halte das jedoch für gefährlich. Wenn wir die Risiken einzelner Pflanzen nicht kennen, kann das auf uns zurückfallen. Der Problematik der invasiven Arten muss man sich bewusst sein.

Christoph Küffer: Die grüne Branche muss vorausdenken und darf nicht erst dann reagieren, wenn eine Art verboten wird. Ein aktuelles Beispiel ist der Bergknöterich (Aconogonon speciosum), der in Lehrbüchern zum Teil angepriesen wird. Die Pflanze ist eng verwandt mit der Gattung des invasiven Japanischen Knöterichs. Der Himalaya-Knöterich (Polygonum bzw. Aconogonon polystachyum) – eine ebenfalls nah verwandte Art – ist in der Schweiz auch bereits verboten. Es ist eine durch Daten besonders gut belegte Regel: Wenn ein Vertreter einer bestimmten Artengruppe invasiv wurde, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nahe Verwandte sich gleich entwickeln.

TEC21: Und was ist zu tun, wenn nun unliebsame Neophyten auftauchen und so einiges durcheinanderbringen?

Mark Krieger: Gärten werden gepflegt. Wenn die Nordamerikanische Goldrute aufkommt und wir nichts machen, dann wird der Garten von Neophyten in Besitz genommen. Dasselbe gilt im Moor bei Wetzikon im Zürcher Oberland. Dieses wird eigentlich gepflegt wie ein Park. Goldruten werden von Naturschutzverbänden oder Freiwilligen von Hand entfernt. Wenn wir etwas Bestimmtes erhalten wollen, müssen wir eingreifen.

TEC21: Haben wir Menschen nicht einfach auch Mühe, Veränderungen zu akzeptieren? Sollten wir manchmal nicht etwas mehr Geduld haben, bis sich neue Gleichgewichte einstellen?

Christoph Küffer: Das ist eine wichtige Frage. Die Konsequenz davon ist aber auch, dass es Leute gibt, die der Meinung sind, wir müssen gar nichts machen. Doch dann verschwinden halt beispielsweise die Orchideen, wenn sich Goldruten ausbreiten. Auf jeden Fall können wir nicht davon ausgehen, dass Ökosysteme mit ihren Arten, die wir so schätzen, sich einfach von selbst erhalten. Wollen wir sie bewahren, so ergibt sich zum Teil ein immenser Pflegeaufwand. Und da stellt sich die Frage, wie wir Politik und Bevölkerung überzeugen, dass hochwertige Natur nicht gratis ist. Wie schaffen wir es, dass die Pflege der Natur und der Grünräume stärker in den Fokus rückt und auch Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden?

Mark Krieger: Ich habe den Japanischen Knöterich in seiner Heimat gesehen. In Japan ist er gut ins Ökosystem integriert. Er ist sogar essbar wie Spargel. Bei uns ist die Pflanze nun aber ein Problem. Wenn der Mensch glaubt, dass die Landschaft, so wie sie durch ihn entstanden ist, das allerhöchste Gut ist und sich das nicht verändern darf, dann hat er damit natürlich ein Problem. In Zukunft müssen wir mit diesen Veränderungen umgehen. Wenn der Knöterich aufkommt und nicht zu bekämpfen ist, dann kann man sich entscheiden, mit ihm zu leben und eventuell lenkend einzugreifen – oder eben unglücklich zu werden. Und es ist wohl besser, wenn man probiert, mit ihm zu leben.TEC21, Fr., 2018.11.30

30. November 2018 Lukas Denzler