Editorial

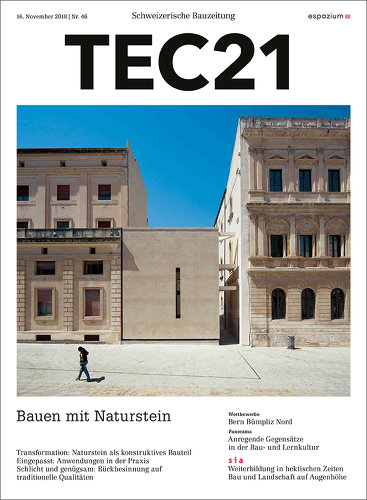

Naturstein gehört zu den ältesten Baustoffen der Menschheit. Seine Bedeutung im aktuellen Baugeschehen macht unsere italienischsprachige Schwesterzeitschrift Archi in ihrer Ausgabe 5/2018 zum Thema. Verschiedene Projekte und Essays zeigen, dass der Steinbau nach wie vor Teil der zeitgenössischen Baupraxis ist.

Mit einem Zitat des französischen Architekten Fernand Pouillon aus dem Jahr 1964 leitet Chefredaktorin Mercedes Daguerre das Heft ein: «Wenn dieser Stein frisch behauen ist, wirkt er klar und warm, ockerfarben und gelb, mit der Zeit wird er sich ins Graugold verfärben. Die Sonne entlockt ihm nach und nach alle Regenbogenfarben, durchdringt ihn und lässt ihn in vielfarbigem Grau schimmern.

Sind die rohen Blöcke erst aus der Erde geholt, geeicht und gemeisselt, werden sie zu edlem Material: Jeder Schlag, jedes Aufblitzen einer bearbeiteten Stelle zeugt von Kraft und Dauer.»

Die Auseinandersetzung der Tessiner Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema kommt zu dem Ergebnis, dass massive Bauteile aus Naturstein auch im heutigen Kontext aktuell sind. In der Schweiz werden solche Konstruktionen jedoch kaum noch eingesetzt. Die Redaktion von TEC21 nimmt dies zum Anlass, anhand einer Zusammenfassung von Archi 5/2018 Naturstein als konstruktives Material wieder stärker in den Fokus zu rücken.

Franziska Quandt, Hella Schindel