Editorial

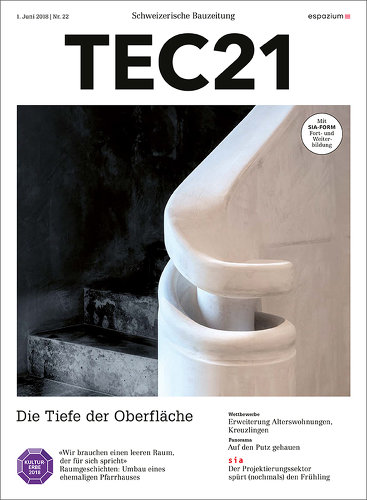

Die Oberflächen eines Innenraums haben grossen Anteil an der Atmosphäre, die einen darin umfängt. Farbigkeit und Struktur der Materialien beeinflussen Parameter wie Licht, Haptik und Akustik und steuern somit unser Wohlbefinden. Es ist nicht leicht, die einzelnen Elemente bereits in der Planungsphase so zu komponieren, dass sie eine selbstverständliche Einheit ergeben und in einer weiteren Stufe als integraler Teil des Gebäudes zu empfinden sind. Die sinnliche Konfrontation mit bestimmten Lichtstimmungen, per Zufall entdeckten Verwandtschaften zwischen fremden Stoffen oder mit Gerüchen, die manche Hölzer ausströmen und die einen Ort zu etwas Besonderem machen, verlangt neben einer sorgfältigen Planung auch eine fortlaufende Aufmerksamkeit und daraus folgende Anpassungen vor Ort.

Oftmals mit Gewinn: Den Neubau eines Thurgauer Gipserbetriebs prägt die Materialität verschiedener Putze. Durch ihre unterschiedlichen Strukturen beeinflussen sie die Akustik der einzelnen Räume und wirken damit auf subtile Weise auf deren Stimmung.

Bei der schrittweisen Sanierung eines Hauses aus dem Barock lag die Herausforderung im Umgang mit den Spuren vorheriger Eingriffe. Die Architekten nahmen manche Elemente auf und fügen sie in verwandelter Form und mit zeitgenössischen Mitteln in den Bestand, sodass sich die historischen Schichten überlagern und verweben.

Hella Schindel