Editorial

Dichter, höher und kompakter: Die Städte, Agglomerationen und Dörfer in der Schweiz müssen dichter werden. Die Raumplanung verlangt einen haushälterischen Umgang mit Boden und Land; die Siedlungsräume sind nicht länger nach aussen, sondern nun endlich nach innen zu entwickeln. An sich eine gute Sache und eine ebenso dringende Angelegenheit; aber das Verdichtungsprogramm ist kein Marschbefehl, und vieles ist leichter gesagt als getan.

Es ist nicht nur Klischee, sondern wahr: Die Mühlen der Politik und Verwaltung in der Schweiz drehen sich geruhsam. Bis ein nationaler Konsens auf föderalistischem Weg den kommunalen Vollzug erreicht, vergeht manchmal scheinbar unendlich viel Zeit. Das Risiko ist gross, dass eine gute Idee beim Durchsickern durch staatliche Instanzen zerredet wird. Demgegenüber bietet sich die Chance, die passende lokale Lösung für eine bauliche Innenentwicklung zu finden.

Dass es vorzeigbare Resultate gibt, macht dieses Heft deutlich. Für einmal ist darin aber nicht ein einzelnes Architekturprojekt der Medienstar; hier wird vielmehr der Planungsgaul von hinten aufgezäumt. Präsentiert wird ein «Making-of» zur hochwertigen Stadtverdichtung: Wie gelingt es dynamischen Städten, sich zum Wohl der Bevölkerung weiterzuentwickeln? Die Antwort: Es braucht kreative Planende und eine Behörde, die räumliche Interessen nicht nur moderieren, sondern aktiv mitgestalten will.

Paul Knüsel

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Inter pares

10 PANORAMA

Das Auge von Minergie | Die Schönheit des Alltäglichen | «Günstig bedeutet nicht billig» | Der Wohnblock «De Klijburg» in Amsterdam-Bijlmermeer

16 VITRINE

Weiterbildung | Badezeit

19 SIA

Ein Zwischenbericht zum berufspolitischen Engagement | Zentrale Vergabebeobachtung für fünf Kantone | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

23 VERANSTALTUNGEN

THEMA

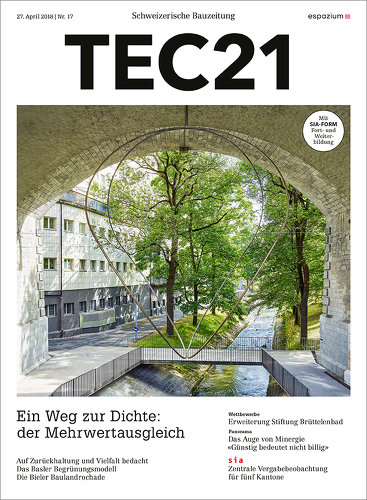

24 EIN WEG ZUR DICHTE: EIN MEHRWERTAUSGLEICH

24 AUF ZURÜCKHALTUNG UND VIELFALT BEDACHT

Stefan Suter, Felix Walter

Die Kantone haben den Mehrwertausgleich gesetzlich zu regeln. An vielen Orten begnügt man sich mit dem Minimum.

27 DAS BASLER BEGRÜNUNGSMODELL

Paul Knüsel

Seit fast drei Jahrzehnten schöpft die Stadt Basel den Planungsmehrwert privater Investoren ab, um damit öffentliche Räume in einer dichten Siedlung aufzuwerten.

31 DIE BIELER BAULANDROCHADE

Paul Knüsel

Wenn sich private und öffentliche Landeigentümer einvernehmlich einigen, kann zusätzlicher Raum für Mensch und Natur entstehen.

AUSKLANG

35 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Auf Zurückhaltung und Vielfalt bedacht

Die Kantone sind verpflichtet, den planerischen Mehrwertausgleich auf Gesetzesstufe einzuführen. Die beschlossenen Vorschriften unterscheiden sich stark; es droht ein föderalistisches Regelsystem. Zwei Ökonomen zeigen die Chancen und Risiken der kantonalen Bestimmungen auf.

Vor fünf Jahren hat das Schweizer Stimmvolk das revidierte Raumplanungsgesetz (RPG) angenommen. Nun gelten präzisere Regeln für den Ausgleich von Planungsvorteilen als im «alten» Gesetz. Grundeigentümer, die ökonomisch von einer Änderung in der Nutzungsplanung profitieren, haben einen Anteil des Mehrwerts an die öffentliche Hand abzugeben – zum Beispiel dann, wenn eine Parzelle neu eingezont oder einer Zone mit höherer Ausnützung zugewiesen worden ist.

Nach wie vor sind die Kantone für den Ausgleich von Planungsvorteilen zuständig. Das revidierte Gesetz legt aber schweizweit fest, dass diese Vorteile mit einem Abgabesatz von mindestens 20 % ausgeglichen werden müssen. Ebenso wird der Verwendungszweck für den Ertrag aus der Mehrwertabgabe präzisiert: Einerseits sind damit Entschädigungen zu finanzieren, falls Planungen zu einer «Eigentumsbeschränkung mit Enteignungscharakter» führen, etwa bei der Rückzonung von Baulandreserven. Andererseits sollen damit raumplanerische Massnahmen unterschiedlicher Art finanziert werden können. Beispiele dafür sind die Aufwertung von Grünflächen oder Massnahmen zur haushälterischen Bodennutzung.

Wertsteigerung ohne eigenes Zutun

Eine Mehrwertabschöpfung lässt sich mit dem Argument rechtfertigen, dass ein öffentlicher Planungsentscheid bei Grundeigentümern zu «Windfall Profits» führt. Ohne eigenes Zutun erhöht sich der Vermögenswert des Grundeigentums. Solche Erhöhungen können sehr deutlich ausfallen: Eine sieben Jahre alte Studie[1] kommt für Neueinzonungen auf einen durchschnittlichen Mehrwert von 398 Fr./m2. In urbanen Gebieten kann der Mehrwert aber mehr als das Dreifache dieses Schweizer Durchschnittswerts betragen.

Wie hoch soll die Abschöpfung sein, und wie ist der gesetzliche Mindestsatz von 20 % zu werten? Aus Gerechtigkeitssicht mag man für eine möglichst hohe Abschöpfung plädieren. Dem ist entgegenzuhalten, dass die planerischen Massnahmen, die zum Mehrwert führen, auch im öffentlichen Interesse liegen. Zusätzliche Flächen für Wohnen, Freizeit und Arbeiten ermöglichen eine kommunale und regionale Entwicklung. Zudem sorgen die kantonalen Grundstückgewinnsteuern bereits für eine gewisse Abschöpfung der Gewinne auf ein Grundeigentum.

Höhere Grundstückwerte schlagen sich auch in der Bemessung von Vermögens-, Einkommens- oder Gewinnsteuern nieder. Bei einer sehr hohen Mehrwertabgabe in Kombination mit der Grundstückgewinnsteuer könnte sich ein Hortungsproblem ergeben: Grundeigentümer verlieren das Interesse an einem Verkauf oder an einer Projektrealisierung und gehen dazu über, überbaubare Parzellen zu horten.

Ein Abgabesatz von 20 % mag trotz dieser Abwägungen tief erscheinen. Allerdings sind die Kantone frei, einen höheren Wert festzulegen oder es den Gemeinden zu überlassen, höhere Sätze anzuwenden. Eine aktuelle Übersicht[2] der Vereinigung für Landesplanung (VLP-ASPAN) zeigt trotzdem: Viele Kantone übernehmen den Mindestsatz für den Mehrwertausgleich. Nur wenige haben höhere Abgabesätze festgelegt. Die Zurückhaltung der Kantone dürfte dem interkantonalen Standortwettbewerb geschuldet sein: Eine vergleichsweise hohe Mehrwertabschöpfung wird als Gefährdung der Standortattraktivität und der eigenen Entwicklungsmöglichkeiten betrachtet. Der Mindestsatz auf Bundesebene setzt dem Wettbewerb unter den Kantonen eine Grenze. Und er bewirkt immerhin, dass dem Gerechtigkeitsargument in einem gewissen Umfang und flächendeckend Rechnung getragen wird.

Gestaltungsspielraum für die Kantone

Die Übersicht über die kantonalen Ausgleichsregeln macht gleichzeitig deutlich, wie die Kantone ihren Gestaltungsspielraum nutzen. Die Vielfalt an Lösungsansätzen ist aber nicht als Schwäche des nationalen Raumplanungsgesetzes einzustufen. Vielmehr drückt sie aus, dass die Kantone spezifische, auf ihre konkrete Situation ausgerichtete Lösungen suchen. Die Vielfalt stammt aber auch daher, dass die Mehrwertabschöpfung kein neues Instrument ist. Kantone und Gemeinden greifen schon lang darauf zurück, um spezifische Ziele zu verfolgen, ist der Studie «Mehrwert durch Verdichtung» der Metropolitankonferenz Zürich[3] zu entnehmen.

Der Bezirk Küssnacht SZ finanziert aus der Mehrwertabschöpfung zum Beispiel kostengünstigen Wohnraum oder die Stadt Winterthur unter anderem die Gestaltung von Freiräumen. Die Auswertung von zehn solchen Fallbeispielen, bei denen die Mehrwertabschöpfung in urbanen und ländlichen Siedlungsgebieten unterschiedlich verwendet wird, kommt zum Schluss: Mit einem problemlösungsorientierten Einsatz des Instruments sind gute Erfahrungen gemacht worden. Die Umsetzung in der Praxis funktioniert. Die teilweise Abschöpfung von Planungsvorteilen wird als fair betrachtet, was zur Akzeptanz des Instruments beiträgt. Und schliesslich werden die Gestaltungsmöglichkeiten positiv gewertet, die sich aus dem Ertrag aus einer Mehrwertabgabe eröffnen.

Der Gestaltungsspielraum verursacht keinen unerwünschten föderalen Wildwuchs, sondern ermöglicht auf konkrete Ausgangslagen und Anliegen ausgerichtete Lösungen. Die Fallbeispiele zeigen auch eine Vielfalt bei der Abgabenhöhe. Auch hier wird Spielraum ausgerichtet auf die eigenen Anliegen genutzt: Die Bandbreite reicht von Sätzen unter 20 % wie in den Kantonen Aargau, Bern oder Zürich bis zu solchen von 50 % wie in Graubünden, Bern und Basel.

Das revidierte Raumplanungsgesetz verlangt nur bei Einzonungen zwingend eine Mehrwertabschöpfung von mindestens 20 %. Die Kantone sind frei, auch bei Um- und Aufzonungen einen Ausgleich von Planungsvorteilen vorzusehen. Einzelne Kantone haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, andere nicht. Bei Kantonen, die Um- und Aufzonungen nicht einbeziehen, dürften der interkantonale Standortwettbewerb, aber auch raumplanerische Überlegungen eine Rolle gespielt haben: Der Staat verzichtet auf eine Mehrwertabschöpfung, weil Um- und Aufzonungen der Zersiedlung entgegenwirken und damit aus raumplanerisch Sicht explizit erwünscht sind.

Erträge für Kantone oder Gemeinden?

Die meisten Kantone teilen sich die Erträge aus der Mehrwertabschöpfung mit den Gemeinden. Letztere können dank diesem Ertragssplitting erwünschte raumplanerische Massnahmen finanzieren und auch Grundeigentümer bei Rückzonungen entschädigen.

Entschädigungssysteme allein auf kommunaler Ebene sind aber nicht zielführend. In vielen Gemeinden dominiert entweder der Ein- sowie Um- und Aufzonungsdruck, oder sie müssen vor allem Bauzonen redimensionieren. In diesen Fällen kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich auf Gemeindeebene ein Gleichgewicht zwischen Mittelgenerierung und Mittelverwendung einstellt. Vielmehr ist zu empfehlen, dass die Kantone überkommunale Ausgleichssysteme schaffen, damit die raumplanerisch erwünschten und rechtlich mancherorts sogar zwingenden Rückzonungen nicht durch Finanzierungsprobleme behindert werden. Die Kantone könnten ihre Einnahmen aus der Mehrwertabgabe unter anderem für solche überkommunalen Ausgleichssysteme verwenden.

Nur geringe Lenkungswirkung

In der Diskussion um die Mehrwertabgabe wird oft nach der Wirkung auf die Siedlungsentwicklung nach innen gefragt. Dazu ist festzuhalten: Die Mehrwertabgabe ist nicht als Steuerungsinstrument konzipiert worden. Ihre Steuerungswirkung resultiert nicht aus der (beschränkten) Abschöpfung von Planungsvorteilen, sondern indirekt aus der Verwendung der generierten Einnahmen. Mit ihnen können Massnahmen finanziert werden, die sich positiv auf die bauliche Verdichtung auswirken und die sich angesichts knapper kommunaler Finanzhaushalte sonst möglicherweise nicht finanzieren liessen.

Sucht man in der Raumplanung nach griffigen Steuerungsinstrumenten für eine haushälterische Bodennutzung, landet man nicht bei der Mehrwertabschöpfung. Dafür eignen sich planerische Massnahmen oder allenfalls Lenkungsabgaben und handelbare Kontingente besser.[4] Die Stärken einer Mehrwertabschöpfung liegen darin, einen Ausgleich zwischen privaten und öffentlichen Interessen zu schaffen. Die Abgabe soll dafür sorgen, dass Ergänzungsmassnahmen für die räumliche Verdichtung finanziert werden können.

Anmerkungen:

[01] Konzepte zur Bauzonenverkleinerung – Abklärung der monetären Folgen und der Wirksamkeit von vier verschiedenen Konzepten. Studie im Auftrag des Bundesamts für Raumentwicklung 2011.

[02] Mehrwertausgleich in den Kantonen; Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN, Stand Januar 2018

[03] Mehrwert durch Verdichtung; Metropolitankonferenz Zürich 2013.

[04] Wege zu einer nachhaltigen Bodenpolitik, Thematische Synthese 5 des Nationalen Forschungsprogramms «Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden» (NFP 68); Ecoplan 2018 (noch nicht veröffentlicht).TEC21, Fr., 2018.04.27

27. April 2018 Stefan Suter, Felix Walter

Das Basler Begrünungsmodell

Als erste Stadt der Schweiz verlangt Basel seit über 30 Jahren einen Mehrwertausgleich. Am Rheinknie zahlen Investoren, die höher und dichter bauen, jeweils in den städtischen Grünfonds ein. Die Reserve zur Aufwertung von Freiräumen liegt bei rund 50 Millionen Franken.

Basel baut und Basel spriesst. Mittlerweile steht das höchste Gebäude der Schweiz am Rhein. Vor drei Jahren hat der Pharmakonzern Roche seinen 178 m hohen Büroturm mit schräger Fassadenrampe gebaut. In Bälde wird der Zwilling gleich daneben noch höher gezogen; «Bau 2» soll sogar 50 Stockwerke und 205 m hoch in den Basler Himmel ragen. Aber nicht nur die Skyline, auch der Stadtkörper verändert sein traditionelles Gesicht: Wo früher kleine und grosse Gewerbebauten oder Güterumschlagplätze das Stadtbild prägten, entstehen nun weitläufige Neubauareale, voluminöse Wohnsiedlungen und protzige Geschäftskomplexe. Die «Weltstadt im Taschenformat», so die Eigenwerbung, will sich erweitern: Die Bevölkerung soll bis 2035 um 10 % zulegen.

Basel baut, Basel entwickelt sich und Basel zwängt sich in ein enges Korsett: Der Siedlungsraum ist begrenzt, die Fläche der Bauzonen zuletzt sogar leicht geschrumpft. Die drittgrösste Stadt der Schweiz wird sich weiter wandeln, sie kann aber nicht in die Breite, sondern nur nach oben und nach innen wachsen. Wo und wie der Stadtraum baulich verdichtet werden kann, zeichnet mittelfristig der Richtplan des Halbkantons vor. Baustellen, Kräne und Planungsworkshops deuten schon jetzt darauf hin, dass das Wachstum von vielen Orten ausgehen soll. Sowohl in den Aussenquartieren als auch an zentralen Lagen sind freie Bauplätze in überraschend reichlicher Anzahl verfügbar.

Drei Dutzend Aufwertungsstandorte

Weit gediehen ist die Verwandlung der Erlenmatt, eines knapp 20 ha grossen, ehemaligen Eisenbahngeländes an der Nordtangente. Zwei Drittel des neuen Basler Stadtquartiers für etwa 1200 Personen sind inzwischen bewohnt. Von hier aus zum Rhein ist der Umbau einer weit umfangreicheren Fläche angedacht; das heutige Industrieviertel Klybeck soll mittelfristig ein durchmischter Wohn- und Arbeitsstandort werden und zusätzlichen Lebensraum für 10 000 Personen bieten. Aber auch zentrumsnahe Quartiere entwickeln sich weiter: So haben das Gellertquartier und Kleinbasel eben erst Zuwachs durch neue Wohnsiedlungen erhalten. Teilweise müssen dafür urbane Grünflächen weichen.

Städte und Gemeinden rätseln, wie die Schweiz verdichtet werden kann – und vor allem, wie dies hochwertig gelingen soll. Am Rhein ist die Siedlungsentwicklung nach innen heute schon ein Standardfall. Und auch die Qualität des Wohnumfelds darf dabei nicht vernachlässigt werden. Die Stadtgärtnerei Basel führt eine lange Pendenzenliste, worauf jeder Eintrag besagt, wo dichter städtischer Aussenraum mittelfristig aufgewertet werden muss. An über drei Dutzend Standorten sind demnach zusätzliche Grünanlagen und Stadtparks zu realisieren. Beeindruckend ist aber auch der Mittelbedarf für diese Ausbauwünsche: Knapp 100 Mio. Fr. sollen in den nächsten acht Jahren zur Stadtbegrünung investiert werden. Zwar muss die Regierung den Kredit für jedes einzelne Vorhaben erst noch bewilligen. Aber im Prinzip ist das Geld bereits reserviert: Die erwarteten Einnahmen des Mehrwertabgabefonds sollen die geplanten Ausgaben decken.

Basel baut und Basel zahlt: Werden Bauflächen um- oder aufgezont, gibt der Grundeigentümer die Hälfte des Mehrwerts in den «Grünfonds» ab. Der Basler Verdichtungszyklus nährt deshalb einen eigenen Finanzkreislauf. Das Bauen boomt und füllt den Fonds mit beeindruckenden Mitteln: Allein der Roche-Turm I hat 12 Mio. Franken eingebracht. Beim Zwilling, Turm II, wird fast ein doppelt so hoher Betrag als Mehrwertabgabe erwartet. Die Bebauung weiterer Grossareale zahlt sich ebenso aus. Zuletzt nahm das kantonale Baudepartement jährlich rund 10 Mio. Fr. als Mehrwert ein. Seit Einführung sind über 120 Mio. Fr. in den Basler Grünfonds geflossen. Ein derart reich dotiertes Ausgleichssystem kennt kein anderes Gemeinwesen in der Schweiz.

Ein Berner Vorort und ein Wunderkässeli

Die Stadt Basel hat die Mehrwertabschöpfung nicht erfunden. Nationaler Pionier war die Berner Vorortgemeinde Ittigen. Vor 50 Jahren wurde dort die Grossüberbauung Kappelisacker realisiert; etwa 10 Mio. Franken flossen damals in die kommunale Steuerkasse. Die Stadt Basel führte Ende der 1970er-Jahre eine Abgaberegelung ein, 1999 wurde sogar eine Zweckbindung gesetzlich definiert. Seither ist die Basler Mehrwertabgabe nur zur Aufwertung des öffentlichen Aussenraums reserviert. Mit dem jüngsten Bauboom hat sich die finanzielle Ausgangslage verbessert. Derzeit liegen rund 50 Mio. Franken für neue Grünanlagen bereit.

Was man sich zur Kompensation der städtebaulichen Verdichtung wünscht, kann sich die Stadt Basel leisten. «Selbst Grosses wie zum Beispiel den Erlenmattpark», sagt Christiane Dannenberger, stellvertretende Amtschefin der Stadtgärtnerei Basel. Die Grünanlage im nördlichen Stadtteil entsteht seit 2010 etappenweise. Der Abschluss ist auf 2025 programmiert. Für Erwerb und Umgestaltung der 8 ha grossen Brache sind 20 Mio. Fr. budgetiert. Der offene Stadtpark, mitten im ebenfalls noch nicht fertiggestellten Neubauareal, ist gemäss Dannenberger nicht nur der Grösse wegen ein Vorzeigefall: «Das Grün war da, bevor die ersten Bewohner eingezogen sind.» Die Akzeptanz einer baulichen Verdichtung wird auf jeden Fall erhöht, wenn zusätzliche Freiräume ebenso fix entstehen.

Die Krux beim Städtebau ist: Die öffentliche Infrastruktur hinkt der realen Entwicklung oft hinterher. Daher sind Vorleistungen gefragt, wofür ein kommunaler Planungsträger jedoch gewisse Risiken in Kauf zu nehmen hat. Der Mehrwertabgabefonds ist ein Instrument, das nicht nur eine nachträgliche, sondern auch eine vorsorgliche Aufwertung des Aussenraums ermöglichen kann. Der Bedarf ist auch im bestehenden Umfeld nachgewiesen. Immer häufiger stellt die Wohnbevölkerung eigene Begehren: «Quartiervereine und Anwohner erhalten ebenfalls eine Unterstützung aus dem Grünfonds, sofern deren Projekte die Kriterien der Zweckbindung erfüllen», so Dannenberger. Kinderspielplätze, Pocket-Parks, BMX-Parcours oder ein Naturschutzteich gehören deshalb auch zum Spektrum der aus dem Grünfonds finanzierten Aufwertungsmassnahmen.

Ein selbst drehender Verdichtungszyklus

Ebendieser Bedarf an städtebaulicher Kompensation hat in den 1970er-Jahren die Basler Mehrwertabgabe hervorgebracht. Anlass war eine Quartierplanung in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof SBB. Beabsichtigt war der Umbau des Gebiets rund um die Gartenstrasse zum zentrumsnahen Geschäftsviertel, ergänzt mit qualitativ hochstehender Wohnlage. Einerseits wurde eine kompakte und dichte Bebauungsstruktur (Ausnützungsziffer: 2.5) angestrebt; andererseits sollte der bestehende Rosenfeldpark zur grünen Zentralachse erweitert werden. Das Verdichtungsvorhaben in diesem Quartier stiess damals auf öffentlichen Widerstand, und weil auch die Nachfrage nach Büroflächen sank, konnte die Planungsidee nie vollständig verwirklicht werden. Einzig die Basler Versicherung baute hier den Geschäftssitz und hatte dafür eine Mehrwertabgabe zu entrichten. Die Parkerweiterung wurde dagegen fallen gelassen.

Am selben Standort, am Aeschengraben, geht der Verdichtungszyklus nun in die nächste Runde: Die Versicherungszentrale wird durch den «Bâloise Park» ersetzt. Den Hochhauskomplex realisieren Architekturgrössen wie Diener & Diener, Valerio Olgiati und Miller & Maranta. Auch dieser Bebauungsplan ist mit einem Ausgleichsmodell versehen. Die Stadtgärtnerei will die Abgabe in den Grünfonds von rund 6 Mio. Fr. teilweise vor Ort reinvestieren.

Eine Kehrseite hat das Allerheilmittel gegen das Zubauen auch: Die Finanzen fliessen nur, wenn gebaut wird. Die Ausgleichserträge sind mittelfristig schlecht planbar. Zudem darf nur Neues erstellt werden. Unterhalt und Pflege der Grünanlagen sind Teil des ordentlichen Budgets, betont Christiane Dannenberger.

Basler Modell findet kaum Nachahmer

Basel baut und Basel investiert in öffentlichen, urbanen Grünraum. Die am dichtesten besiedelte Stadt der Deutschschweiz macht seit 40 Jahren vor, was nun für alle Gemeinden eine Verpflichtung in der weiteren Siedlungsentwicklung ist: die Planungsmehrwerte privater Investoren abzuschöpfen. Fast die Hälfte der Kantone hat bereits eigene Regeln eingeführt; das Basler Erfolgsmodell findet jedoch fast keine Nachahmer. Schweizweit begnügt man sich mehrheitlich mit dem gesetzlichen Minimum: ein Abgabesatz von 20 %, wobei das Bundesgericht bis 60 % als rechtmässig erachtet.

Viele Kantone scheuen sich zudem, den Verwendungszweck allzu sehr zu definieren. Mit wenigen Ausnahmen wird die offizielle, aber nichtssagende Sprachregelung «raumplanerische Massnahmen» übernommen. Für Kantone mit einem Übermass an Bauzonen gehört jedoch deren Redimensionierung in die Pendenzenliste. Das Geld aus der Mehrwertabgabe soll prinzipiell für Entschädigungen verwendet werden, auf die ein Grundeigentümer bei Rückzonung prinzipiell Anspruch erhält.

Basel baut und Basel verdichtet. Allerdings ist absehbar, dass Basel demnächst zanken wird. Die laufende Gesetzesrevision stösst auf Kritik: Wirtschaftsnahe Kreise stören sich daran, dass der Abgabesatz von 50 % das nationale Mittel deutlich übertrifft und daher zu einem Standortnachteil werden könnte. Ebenso umstritten sind Ideen der Behörde, die bisherige Zweckbindung zu lockern. Befürchtet wird, dass sich das Geld für bisherige Aufwertungsprojekte verknappt. Die Regierung will noch in diesem Jahr einen Kompromiss präsentieren. Zu hoffen ist, dass Basel der übrigen Schweiz weiterhin beweisen darf, wie Siedlungsentwicklung nach innen am besten gelingt.TEC21, Fr., 2018.04.27

27. April 2018 Paul Knüsel