Editorial

Die Arbeitszeit ist meist teuer und die Musse rar – selbst spannende Einladungen zur beruflichen Weiterbildung werden deshalb häufig ausgeschlagen. Zwar sind Fachreferate, Symposien und Workshops für Baufachleute und Gebäudeplaner oft gut besucht, auffällig ist aber, dass sich in vielen Fällen nur die Fachdisziplinen des Absenders angesprochen fühlen. So werden in den Schlussdiskussionen dieser Anlässe regelmässig die Abwesenden als diejenigen gescholten, die sich eigentlich dringend hätten einbringen müssen.

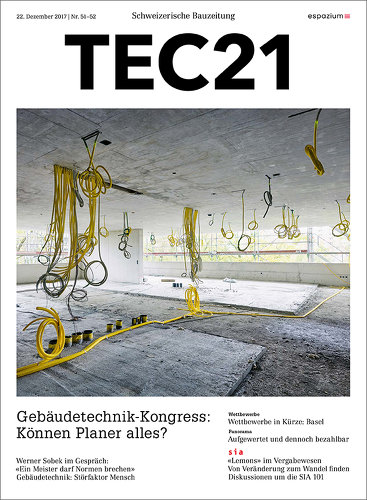

Am nationalen Gebäudetechnik-Kongress vom 5. Oktober 2017 in Luzern (vgl. TEC21 39/2017) sprach man über konzeptionelle Mängel bei Planung und Betrieb nachhaltiger Gebäude und beschwor die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Dennoch blieb «man» auch hier unter sich; das Gros des Publikums waren Fachleute aus der Gebäudetechnik. Dabei hätten sie sicher nichts dagegen gehabt, wenn sich deutlich mehr Architektinnen und Architekten dazugesellt hätten. So aber blieb nicht nur die Frage: «Können Planer alles?» aus ganzheitlicher Sicht unbeantwortet.

Diese Ausgabe von TEC21 will jedoch niemanden tadeln, sondern die interdisziplinäre Auseinandersetzung über den Performance Gap sowie die zukunftsfähige Rolle des Planers, ob Architekt oder Ingenieur, ermöglichen. Diese beiden thematischen Inputs wurden am Kongress angesprochen – explizit und unterschwellig. Die Vertiefung soll ein breites Fachpublikum anregen, sich darüber umfassende Gedanken zu machen.

Viola John, Paul Knüsel