Editorial

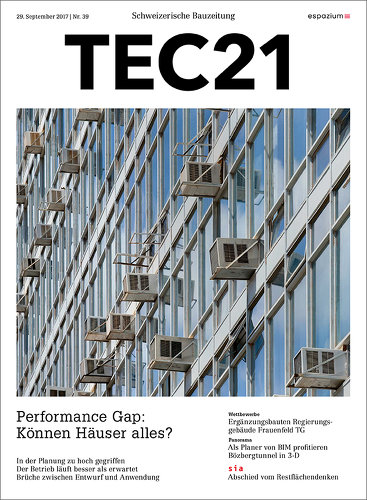

Das Haus ruht, das Haus atmet, das Haus schwitzt, das Haus strahlt, das Haus genügt sich selbst – und, daran kommt inzwischen fast keines mehr vorbei: Das Haus spart Energie. Ein modernes Gebäude muss offensichtlich viele Wunderdinge leisten, liest man sich durch die Projektbeschreibungen, die meist unaufgefordert im Briefkasten dieser Redaktion landen. Vereinzelt vermögen die Einsendungen zu überraschen, mehrheitlich aber lösen sie Skepsis aus. Zum einen stört das Vokabular: Ein Haus als handelndes Subjekt und lebendigen Organismus gibt es effektiv nicht. Und zum anderen weckt die vertiefte Lektüre nicht nur sprachliche, sondern auch sachliche Zweifel an solchen Alleskönnern.

Das Risiko besteht darin, dass die Grenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit und zwischen Idee und Realisierung verschwinden. Umso häufiger geschieht dann, was seit Kurzem nicht nur Energie- und Gebäudetechnikplaner ratlos macht: Die energetische Leistung neuer und erneuerter Häuser wird bisweilen überschätzt; der Performance Gap beschreibt diese neu entdeckte Kluft zwischen Planungsziel und Betriebsalltag. Am Gebäudetechnikkongress, den die grossen Planerverbände diesen Oktober in Luzern erstmals organisieren, wird der Gap ausführlich besprochen. Dabei ist es unabdingbar, sich damit auseinanderzusetzen, wie Ziel und Realiät in der interdisziplinären Gebäudeplanung einander möglichst nahe zu bringen sind. Über das Ergebnis werden wir in TEC21 48/2017 berichten.

Paul Knüsel

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Eine fragwürdige Lösung

15 PANORAMA

Wie können Planer von BIM profitieren? | Bözbergtunnel in 3-D | Für eine leisere Welt

24 VITRINE

Werkzeuge und Know-how für BIM und Gebäudetechnik | Modernes Bad

31 SIA

Zersiedlung wirkungsvoll stoppen | Abschied vom Restflächendenken | Zu Gast an den Grenchner Wohntagen | Die «Kontouren» der Siedlungen

37 VERANSTALTUNGEN

THEMA

38 WAS MÜSSEN HÄUSER ALLES KÖNNEN?

38 IN DER PLANUNG ZU HOCH GEGRIFFEN

Paul Knüsel

Die Forschung versucht den Performance Gap zu quantifizieren.

42 DER BETRIEB LÄUFT BESSER ALS ERWARTET

Urs Vogel

2000-Watt-Areale müssen eine Prüfung des Nutzungszustands bestehen.

45 BRÜCHE ZWISCHEN ENTWURF UND ANWENDUNG

Paul Knüsel

Was kann die Baubranche von der Agilität in der IT-Entwicklung lernen?

Der Betrieb läuft besser als erwartet

Erstmals haben fünf 2000-Watt-Areale beweisen müssen, dass die formulierten Zielwerte im Betrieb eingehalten werden können. Der Autor war massgeblich an der Auswertung der Messresultate beteiligt und erklärt, warum es auch einen positiven Performance Gap geben kann.

Die Areale Burgunder in Bern, Erlenmatt in Basel sowie Kalkbreite, Hunziker und Sihlbogen, alle in Zürich, werden gemischt für Wohnen und Arbeiten genutzt und sind in den letzten Jahren frisch bezogen worden. Als erste Siedlungsräume der Schweiz tragen sie seit Anfang 2017 das Zertifikat «2000-Watt-Areal im Betrieb» und erfüllen strenge Anforderungen, wie nachhaltig mit Ressourcen und Klimaschutz umzugehen ist. Der Gesamtenergieaufwand, der sich aus der summarischen Bewertung von Erstellung, Betrieb und von den Nutzern verursachten Alltagsmobilität ergibt, muss die Zielwerte des SIA-Effizienzpfads Energie einhalten.

Die Zertifizierung der fünf in Betrieb stehenden Areale hat generell ein sehr gutes Resultat hervorgebracht. Alle Standorte weisen in sämtlichen Kennzahlkategorien jeweils deutliche Reserven zum Zielwert auf: Bei der Primärenergie werden sie um rund 40 % unterboten, beim nicht erneuerbaren Anteil sogar um 60 %. Und die effektiven Treibhausgasemissionen liegen rund 30 % unter dem Ziel (vgl. Tabelle). Dieses Resultat bestätigt zudem die Prognosen aus der Planungsphase.

Das 2000-Watt-Ziel pro Person ist für alle Areale gleich. Für die Gebäudezielwerte ist aber eine Umrechnung mit Vorgaben für die Belegungsdichte respektive Personenfläche vorzunehmen. In der Betriebsphase ist daher die effektive Belegungsdichte massgebend, woraus sich arealspezfische Gebäudezielwerte ergeben: Je dichter die Wohnflächen belegt sind, umso höher wird der gebäudespezifische Zielwert; eine niedrige Belegungsdichte senkt dagegen die Gebäudezielwerte, was schwieriger einzuhalten ist.

Als Standard beim Wohnen sind 60 m² Energiebezugsfläche pro Person definiert. Die zertifizierten Areale beanspruchen effektiv zwischen 78 und 103 %. Vor allem das Kalkbreite-, das Hunziker- und das Burgunder-Areal liegen deutlich darunter; sie sind mehrheitlich genossenschaftlich organisiert. Dank dichter Belegung profitieren sie von höheren Grenzwerten, weshalb die 2000-Watt-Zielwerte für sie erheblich leichter zu erreichen sind.

Erstellung prägt die Treibhausgasbilanz

Die Bewertung der Erstellungsphase stützt sich auf die Graue-Energie-Bilanz der Bauten und Anlagen, die mit Mengen- und Materialangaben aus der Ausführungsplanung berechnet wurden. Dabei fällt auf, dass Energieaufwand und Treibhausgasemission ebenso von der Bauweise der Gebäude wie vom Gesamtkonzept abhängig sind. Autofreie Areale wie Burgunder und Kalkbreite kommen ohne unterirdische Autoeinstellhalle aus, was die Bilanz begünstigt. Die einzelnen Arealkennwerte liegen hierbei nah beieinander; teilweise werden die Richtwerte leicht überschritten. Generell nimmt das Erstellen der Areale inklusive Gebäude und Verkehrs- und Energieinfrastruktur ein sehr grosses Gewicht für die Zielerreichung ein, weil der Bilanzierungsbereich hohe Treibhausgasemissionen verursacht; das Primärenergiekonto wird vergleichsweise weniger beansprucht.

Die Wärme für Heizung und Warmwasser stammt bei den fünf Arealen fast nur aus erneuerbaren Energiequellen und ergänzend aus der Abwärmerückgewinnung (vgl. Tabelle). An allen Orten werden ausnahmslos erneuerbare Stromprodukte bezogen; lokal erzeugt respektive aus dem öffentlichen Netz. Die Arealbilanzen beziehen sich auf den effektiven Strommix, wie er von den städtischen Energieversorgern deklariert wird. Dementsprechend verbrauchen die Areale als Betriebsenergie generell nur sehr geringe Anteile nicht erneuerbare Primärenergie und verschwindende Mengen fossile Energie (Fernwärme). Die Emissionen der Treibhausgase sind ebenfalls sehr tief.

Die Messwerte für die konsumierte Endenergie liegen ungewichtet zwischen 58 und 75 kWh/m2. Das entspricht rund der Hälfte dessen, was in einem heute bestehenden Wohngebäude durchschnittlich verbraucht wird. Diese Resultate sind in einem Quervergleich unter den Arealen plausibilisiert worden, wobei zusätzlich zur angelieferten Energie (Pellets, Biogas) auch die lokal genutzte, eigenerzeugte Energie aus der Umgebung (Erdreich, Aussenluft) sowie die Solarenergie als Endenergie mitgezählt werden. Der Mix in der Energieversorgung zeigt deutliche Unterschiede unter den Arealen, zum Beispiel beim Stromverbrauch und der Wärmeerzeugung.

Die Areale Burgunder und Erlenmatt weisen niedrige Stromanteile auf, weil keine Wärmepumpen betrieben werden. Das Gegenteil ist in den Arealen Kalkbreite, Hunziker und Sihlbogen der Fall, was den höheren Stromverbrauch erklärt. Den höchsten Anteil weist die Kalkbreite auf: Zum einen sind hier nur Wärmepumpen im Einsatz, zum anderen werden 41 % der Nutzfläche gewerblich genutzt; in den übrigen Arealen sind es höchstens 10 %.

Weniger mit dem Auto unterwegs

Ob autofrei, autoarm oder konventionell mobil: Die Bewohner aller zertifizierten Areale wurden bezüglich ihrer Alltagsmobilität und Verkehrsmittelwahl, ausgenommen der Ferienreisen, befragt. Die gewerblich verursachte Verkehrsleistung ist mit Standardberechnungen (Merkblatt SIA 2039) ergänzt worden. Da die Areale in Kernstädten liegen, zeigt der Vergleich mit dem inländischen Durchschnitt das erwartete Gefälle: Die 2000-Watt-Bewohner erzeugen deutlich weniger Alltagsmobilität und unterscheiden sich noch auffälliger mit den verwendeten Verkehrsmitteln. Im Areal Erlenmatt wird das schweizerische Mittel bei den Verkehrsleistungen zwar nur um 5 % unterboten. Doch auch diese Bewohner sind im Schnitt nur 1600 km mit dem Auto unterwegs, was rund 40 % des Schweizer Mittelwerts entspricht.

Die Auswertung der Verbrauchsdaten hat auch bei diesen Arealen einige Gaps aufgedeckt, ohne Einfluss auf die erfolgreich nachgewiesene 2000-Watt-Bilanz. Die festgestellten «Mängel» betreffen die Funktionsweise einzelner Energieanlagen, wobei die Behebung bereits in Angriff genommen worden ist. Das Performance- Fazit aus dem Monitoring der 2000-Watt-Areale im Betrieb lautet daher: Die von den Pilotarealen ausgewiesenen positiven Reserven sind an sich erwartet worden und ausdrücklich erwünscht. Dies erhöht die Chance, dass weitere Areale dereinst ebenso ein 2000-Watt-Zertifikat tragen können, obwohl sie weder in grossen Kernstädten mit hoher öV-Anschlussqualität liegen, noch beim Energiemix ausschliesslich erneuerbare Quellen anzapfen. Nicht alle Siedlungsgebiete in der Schweiz weisen derart günstige Voraussetzungen auf wie die erstmals im Betrieb zertifizierten 2000-Watt-Areale.

Weiterführende Berichte zu 2000-Watt-Arealen:

2000-Watt-Areale im Betrieb; Schlussbericht Pilotphase 2015/16, EnergieSchweiz 2017

Monitoring-Standard für Gebäude und Areale, EnergieSchweiz 2017TEC21, Fr., 2017.09.29

29. September 2017 Urs Vogel