Editorial

In der Schweiz entstanden in den 1950er- und 1960er-Jahren pionierhafte Terrassenhaussiedlungen: Die Architekten nutzten die topografischen Gegebenheiten geschickt und sensibel aus, um räumlich stimmige Bebauungen zu realisieren, die von einem kollektiven Gedanken getragen und als gemeinschaftliche Wohnformen und urbane Ensembles gedacht waren. Bereits damals erkannten ihre Erbauer, dass diese Typologie einen Beitrag gegen die Zersiedlung der Landschaft leisten kann, und propagierten sie als Alternative zum Einfamilienhaus.

Heute ist diese Bauform äusserst umstritten – doch die als Terrassensiedlung bezeichneten Hangüberbauungen aus gestapelten Einfamilienhausbungalows haben mit dem ursprünglichen Typ wenig gemein. Sie zeigen vielmehr mangelndes Feingefühl für Massstäblichkeit, Proportion und den Umgang mit der Landschaft, in der sie liegen. Im März dieses Jahres hat das von der Gemeinde Ennetbaden angestrebte Verbot von Terrassenhäusern, das auch Mario Botta befürwortet, die Diskussion um diesen Haustyp neu entfacht.

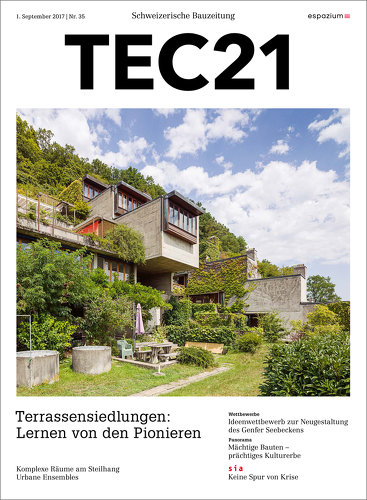

Angesichts dessen sollte man sich vor Augen führen, dass der Bautyp grosses räumliches und gesellschaftliches Potenzial birgt. In dieser Ausgabe zeigen wir, welche Faktoren für das Gelingen einer Terrassenhaussiedlung massgebend sind, und illustrieren dies anhand zweier Beispiele aus der Pionierzeit: der Siedlung Mühlehalde in Umiken, Brugg, und der Siedlung Brüggliacher in Oberrohrdorf bei Baden.

Klug geplant sind Terrassenhäuser ein Beitrag zur Nachverdichtung an Hanglagen.

Susanne Frank

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Pragmatische Lösungen für die Genfer Bucht

13 PANORAMA

Mächtige Bauten – prächtiges Kulturerbe | Zu Fuss über den Alpenbogen

19 VITRINE

Bauen und Modernisieren | Neues aus der Baubranche

23 SIA

«Verfahren sind nur so gut wie ihre Initiatoren» | Keine Spur von Krise | Energetische und architektonische Gebäudeerneuerung – ein Widerspruch? | a & k – Reisen und Exkursionen

29 VERANSTALTUNGEN

THEMA

30 TERRASSENSIEDLUNGEN: LERNEN VON DEN PIONIEREN

30 KOMPLEXE RÄUME AM STEILHANG

Aita Flury

Welche Aspekte sind wesentlich für eine gelungene Terrassenhaussiedlung?

35 URBANE ENSEMBLES

Andrea Wiegelmann

Exemplarische Bauten aus der Pionierzeit, heute betrachtet.

AUSKLANG

43 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

Komplexe Räume am Steilhang

(SUBTITLE) Terrassenhaussiedlungen reloaded

Durch ihre exponierte Lage treten Terrassenhaussiedlungen massiv in Erscheinung und prägen das Landschaftsbild. Wie die schweizerischen Pioniersiedlungen vorführen, birgt dieser Bautyp – entgegen seinem schlechten Ruf – grosses räumliches Potenzial. Das macht diese Typologie in der Diskussion zur Verdichtung interessant.

Die Gemeinde Ennetbaden plant, in ihrer Bau- und Nutzungsordnungsrevision in der Zone W2S fortan keine Terrassenhäuser mehr zuzulassen: Anstelle von gestapelten Häusern sollen zukünftig «körnige», bis zu viergeschossige Wohnbauten mit einer maximalen Fläche von 22 m × 22 m erstellt werden. Das neue Gesetz will Punktbebauungen fördern und vor grossflächigen Terrassenhausüberbauungen schützen. Denn Letztere liessen die ursprüngliche Topografie bis zur Unkenntlichkeit verschwinden, und ihre am Hang in Erscheinung tretenden Bauelemente wie Stützmauern, Lifttürme, Garagenfronten etc. beeinträchtigten das Ortsbild.[1]

Es kann durchaus sinnvoll sein, gewisse Orte für flächendeckende Terrassenhausbebauungen zu «sperren». Bevor diese Idee jedoch zum allgemeinen Konsens führt, dass eine Abschaffung einer der jüngsten Wohnbautypologien die anstehenden urbanistischen Herausforderungen löst, lohnt es sich, diesen Bautyp nochmals genauer unter die Lupe zu nehmen. Am Beispiel gelungener Terrassenhaussiedlungen aus der Pionierzeit lassen sich diejenigen Aspekte herausschälen, die für das räumliche und damit auch gesellschaftliche Gelingen des Typs wesentlich sind. Solange diese intelligent entwickelt werden, weisen Terrassenhausbebauungen gerade im Rahmen der aktuellen Verdichtungsfragen grosses Potenzial auf.

Entstehung eines Typs

Die Idee des Terrassenhauses als Wohnbautypologie am Hang wurde in der Schweiz Ende der 1950er-Jahre, Anfang der 1960er-Jahre entwickelt. Anlass dazu war die Frage, wie topografisch schwierige Südwest-Steilhänge – an denen in der Schweiz kein Mangel herrscht – sinnfällig bebaut werden könnten. In der Idee der Terrassenhaussiedlungen sahen die Pioniere einen ressourcenschonenden, ökonomischen Beitrag gegen die Zersiedelung der Landschaft. Gleichzeitig sollte es eine moderne und urbane Wohnform sein, die von ihrem kollektiven Impuls getragen war: Anstelle von Einfamilienhäusern suchte man nach neuen gemeinschaftlichen Siedlungsformen, die einen einheitlichen Bauwillen voraussetzten.

Die neue Bauform sollte sich nach aussen als geschlossene Gruppe manifestieren und die Ablesbarkeit der einzelnen Einheiten dem Gesamteindruck unterordnen. Zeigten die seit den 1930er-Jahren in Europa vereinzelt auftretenden Terrassenhausprototypen noch einzelne oder mehrere frei stehende, terrassierte Wohnzeilen[2], rückte man nun mehrere Zeilen dicht zusammen: Das Experimentierfeld Teppichterrassenhausbebauung war eröffnet und wurde breit diskutiert.[3]

Logik des Hangs

Die simple, elementare Idee eines Terrassenhauses ist eine Wohnbaustruktur, die dem natürlichen Gefälle eines Hangs stufenartig folgt[4], indem die Geschosse gegenseitig so übereinandergeschoben werden, dass sich Terrassen bilden. Vertikale Neigung und horizontaler Verlauf des Hangs stellen die kontextuellen Komponenten für das Terrassenhaus dar; dessen Proportionen und Abwicklung stehen in direktem Zusammenhang zur Topografie. Bereits Terrassenbau-Urformen der Kulturlandschaft wahren aus zumeist ökonomischen und arbeitstechnischen Gründen sehr exakt den Verlauf des Geländeprofils und versuchen die Vorteile der Hanglage (Besonnung) zu nutzen. Geschickt entwickelte Terrassenhaussiedlungen bringen den Hang nicht zum Verschwinden, sondern thematisieren, ja übersteigern ihn vielmehr.

Wie es Jörn Utzon in seinem Aufsatz «Platforms and plateaus»[5] 1962 formuliert hat, kann die menschliche Bearbeitung oder Adaptierung des Orts in etwas resultieren, das sogar stärker ist als die Natur selber. Die direkte und komplexe Einwirkung der Topografie auf Schnitt- und Grundrisskonzeption erfordert aber vom Entwerfenden ein sehr hohes räumliches Vorstellungsvermögen und kombinatorisches Geschick. Systematische Untersuchungen zum Bautyp aus den Pionierjahren bilden wertvolle Arbeitsgrundlagen, um objektive Zusammenhänge zwischen Topografie und Baustruktur zu erkennen und das Bewusstsein um den tief greifenden Eingriff in die Landschaft zu stärken.[6]

Synthese aus Hochbau, Tiefbau und Pflanzungen

Das Bauwerk Teppichterrassenhaussiedlung besteht aus der engsten Verschränkung von Hoch- und Tiefbauelementen; das sinnfällige Untereinanderarbeiten von Hochbaute und Kunstbaute wirkt radikal auf deren räumliches Gelingen ein. Wesentlich ist dafür auch das geschickte Einbinden der Pflanzungen: Das Zusammenspiel von Pflanzung und Architektur – sowohl im privaten Terrassenbereich als auch in den öffentlichen Bereichen – prägt den Gesamtcharakter massgeblich und muss entwerferisch von Anfang an als integraler Bestandteil behandelt werden.

Eine wildromantische Atmosphäre – Anklänge an das Bild der Hängenden Gärten der Semiramis –, wie sie die Siedlung Mühlehalde in Brugg zeigt, ist von Anfang an sorgfältig kalkuliert: Die hohen, raumbestimmenden Gewächse und die wild überwucherten Dächer sind ohne die dafür notwendigen baulichen Vorrichtungen undenkbar: Bankbeete, Brüstungsbeete oder die Ausbildung der gesamten Terrassenfläche als Trog, gitterartige Elemente für Vertikalgrün etc. sind architektonische Grundelemente der Gesamtanlage. Die private Freiterrasse wird dabei als Garten interpretiert, der, auf einen intensiven Nutzungsbereich reduziert, ebenfalls den Gestaltungsideen der Gesamtanlage verpflichtet und proaktiv geplant ist.

Kollektiv und privat

Dem System Teppichterrassenhaussiedlung ist die Aktivierung des Raums zwischen den Baukörpern immanent: Dieser wird zu einem städtischen Raum, durch dessen Netz von Treppen und Gassen mehr als nur der Zugang zur Wohnung gefunden wird. Zwischenmenschliche Beziehungen etablieren sich in Gefügen, wo Berührungspunkte mit den Nachbarn gefördert werden und ein gewisses Mass an Abhängigkeiten bewusst geschaffen wird.

Bauliche Verdichtungsfragen sind nicht primär ökonomischer Natur. Die Antworten dazu müssen vielmehr auf der Grundidee aufbauen, dass das Kollektiv die Basis einer funktionierenden Gesellschaft bildet und dass dieses Kollektiv nur durch einen starken öffentlichen Raum mit Aufenthaltsqualitäten gestärkt werden kann. Teppichterrassenhaussiedlungen bieten dazu ideale Bedingungen, vorausgesetzt, das Ensemble ist gross genug, um einen Quartiermassstab zu bilden. Die Pioniersiedlungen zeigen, wie sich Gemeinschaftsanlagen wie Platzterrassen, Wohnstrassen, Hallen- und Aussenschwimmbäder, Spielplätze etc. architektonisch meisterhaft in die Gesamtkonzeption integrieren lassen (vgl. z. B. Brüggliacher, Oberrohrdorf).

Die Qualität einer Siedlung hängt wesentlich davon ab, inwiefern Zeilentypen so gruppiert werden können, dass übergeordnete, austarierte Raumfolgen und Raumgruppen entstehen. Ist dies in der Ebene oder am flachen Hang (vgl. z. B. Siedlung Halen) schon komplex, wird es zu einer echten intellektuellen Herausforderung, wenn es darum geht, derartige Strukturen für einen Steilhang zu entwerfen und diese mit den äusseren und inneren Erschliessungswegen, Fahr- und Fussgängerwegen sowie den mechanischen Fördereinrichtungen clever zu überlagern.

Gleichzeitig zeichnet sich eine funktionierende Siedlungsstruktur durch Bereiche aus, die absolut privat sind. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Eingangsbereich und den Gartenterrassen. Während z. B. ein Vorgarten/Vorhof die Ankunft individualisieren kann, müssen bei den Terrassen architektonische Mittel für den Einsichtsschutz vor allem von oben – das Dach der tiefer liegenden Wohnung dient ja jeweils der darüber liegenden Wohnung als Terrasse – gefunden werden. Hier bieten sich vorkragende, bepflanzte Brüstungen oder Dachvorsprünge an: sie lassen eine Art Loggiasituationfür die untere Wohnung entstehen, die das Gefühl von wirklicher Privatheit vermittelt – Glasbrüstungen können dies nicht leisten.

Körperlichkeit

Wie jede Form von Hangbebauung treten Terrassenhäuser durch ihre exponierten Lagen von weit her und dominant in Erscheinung. Ob ihnen ein Sinn für Gliederung, Rhythmus, Proportionen und Massstäblichkeit aneignet, ist deshalb in ihrer Körperlichkeit empfindlich wahrnehmbar. Der Ausdruck jeder Architektur hängt stark davon ab, inwieweit der Baukörper mit dem ihn umgebenden Aussenraum verknüpft ist: In welcher Art sich ein Bau sowohl vertikal als auch horizontal mit seinem Umraum verzahnt, ist für seine Körperlichkeit – seine optische Greifbarkeit – entscheidend.

Die aargauischen Pioniersiedlungen führen anschaulich vor, wie die am Hang aufsteigenden Volumen angenehm durch die feinräumliche Silhouettierung rhythmisiert werden: Nach aussen in Erscheinung tretende, überhöhte Wohnräume und Kamine dynamisieren die Blöcke – der Neigung des Terrains entgegengesetzt stossen die Baukörper mit aufbäumenden Gesten in die Vertikale vor. Zudem sind die Haustechnikzentralen – u. a. aus funktionalen Überlegungen wie der Vermeidung von Immissionen bei den Terrassen – so angeordnet, dass sie einen pointierten oberen Abschluss der Wohnzeilen bilden: Die geschlossenen Baukörper sind optisches Gewicht und wirken wie eine Krönung des terrassierten Komplexes.

Schutz und Aussicht

Nebst der Variante, gekoppelte Blöcke horizontal zu versetzen, sind auch Staffelungen innerhalb des Blocks selber möglich. Die Terrasse läuft nicht über die ganze Länge des Gebäudes, sondern wird durch den vorspringenden Wohnzimmer-Baukörper abgefangen. Über Winkelgrundrisse lässt sich nicht nur die Plastizität der Baukörper steigern, sie sind auch loggiaartiges, schützendes Moment des privaten Aussenraums. Ihre Verklammerung ist die direkte Umsetzung des Urmotivs von Deckung und Aussicht, Fern-Sehen und bergendem Gelände im Rücken: Das menschliche Bedürfnis, sich zu exponieren und geborgen zu sein, wird in eine Einstellung zusammengeführt.

In ihrer Widmung an Hans Ulrich Scherer schreiben die Herausgeber Lucius Burckhardt und Urs Beutler im Buch «Terrassenhäuser»: «Sie [die Art der Verankerung in der Landschaft, Red.] entwickelt sich aus der Spannung zwischen dem Berg, dem bergenden Grund, in den wir uns verkriechen können, und dem Blick in die freie Weite, symbolisiert durch die übermütige, im Leeren hängende Kanzel des Wohnraums. Scherer hatte ein feines Sensorium dafür, dass die ungeschützte Weite so peinlich sein kann wie die lastende Enge. So wies er jedem Raum ein Mass an Geborgenheit und Exponieren zu; und man spürt es an den Ausschnitten der Fenster, wie er das Wohngefühl mit den Kräften der Topographie zu steigern suchte.»[7]

Bezug zur Erde

Last, but not least sind es auch Materialfragen, die den Terrassenhaustyp heute meist zum Scheitern verurteilen. Die zeitgenössisch gängigen Billigkonstruktionen mit verputzter Aussenwärmedämmung oder auch hinterlüftete «Hüllenfassaden» sind fehl am Platz – an jeder Übergangsstelle zwischen Terrain und Bauwerk wird der Styropor und/oder die leichte Hülle schmerzlich entlarvt: Der Baukörper wird optisch labil, patiniert nicht und bleibt ohne Bezug zur Erde. Die kräftigen Beispiele aus der Pionierzeit zeigen alle Sichtbeton-, Natursteinmauerwerk oder Backsteinfassaden, also mineralische Materialien, die den Eindruck unterstützen, die Bebauung wachse optisch aus dem Boden heraus, sei selber künstliche Natur.

Anmerkungen:

[01] Aargauer Zeitung, 26. März 2017.

[02] Alvar Aaltos Zeilenterrassenhaus aus der Siedlung Kauttua (1938–1940) gilt als Prototyp des Hangterrassenhauses.

[03] Vgl. «Schöner Wohnen» 10/1966: Wie werden wir morgen leben? oder «werk» Oktober 1964, Terrassenhäuser.

[04] In seinem Essay über Aaltos Terrassenhaus (sbz 1949/115/116) benennt Paul Bernoulli dieses sinnfälligerweise als «Treppenhaus».

[05] Jörn Utzon, Platforms and Plateaus, Zodiac 10/1962.

[06] Der Begriff des Körperlichen impliziert weder anthropomorphe Sympathie noch eine Welt weicher kontinuierlicher Übergänge. Körperlichkeit in einem architektonischen Sinn bedeutet vielmehr, dass ein Gebäude für das Auge greifbar wird und dass seine Masse genügend Kraft entwickeln kann, um den von aussen einwirkenden Kräften visuell zu widerstehen. Ein Gleichgewicht zwischen den Expansionskräften, die von innen kommen, und den Kompressionskräften von aussen, sorgt also dafür, dass eine Baugestalt Körperlichkeit entwickeln kann oder auch Straffheit und Elastizität. Diese alle sind allgemeine Eigenschaften, die wir vom menschlichen Körper her kennen.

[07] Auszug aus: Lucius Burckhardt / Urs Beutler, Terrassenhäuser, werk-Buch 3 Verlag Werk, Winterthur 1969.

Auswahl an Literatur, die den Terrassenhaustyp systematisch zu erfassen sucht:

Derek Abbott/Kimball Pollit: Hill Housing – A Comparative Study, Granada, London 1980

Karlheinz Benkert, Terrassenhäuser am Hang. Grundlagen für Entwurf und Konstruktion, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart, Stuttgart 1974

Lucius Burckhardt/Urs Beutler: Terrrassenhäuser, werk-Buch 3, Winterthur 1969

Ot Hoffmann/Christoph Repenthin, Neue urbane Wohnformen. Gartenhofhäuser, Teppichsiedlungen, Terrassenhäuser, Ullstein Verlag, Berlin Frankfurt Wien 1966

L‘architecture d‘aujourd‘hui Nr. 121/1965

Walter Meyer-Bohe: Neue Wohnformen, Tübingen 1970

Österreichisches Institut für Bauforschung: Das Terrassenhaus, Eigenverlag österreichisches Institut für Bauforschung, Wien 1973

Christof Riccabona/Michael Wachberger: Terrassenhäuser, Callwey Verlag, München 1972TEC21, Fr., 2017.09.01

01. September 2017 Aita Flury

Urbane Ensembles

(SUBTITLE) Terrassenhaussiedlungen revisited

Der Architekt Hans Ulrich Scherer hat mit seinen Entwürfen für Terrassensiedlungen in den 1960er-Jahren eine dichte, urbane Typologie entwickelt, die überzeugt. Zwei seiner Entwürfe, die Siedlungen Mühlehalde und Brüggliacher, zeigen beispielhaft, dass dieser Bautyp einen Beitrag zur Nachverdichtung leisten kann.

Die Zeitschrift «Schöner Wohnen» veröffentlichte in ihrer Ausgabe 10/19661 einen Beitrag zur Siedlung Mühlehalde in Umiken, Brugg. Darin schreibt die Redaktion, dass die Qualität einer Hangsiedlung auch davon lebe, dass das einzelne Haus nicht ablesbar sei. Sie nennt noch einige weitere Punkte, die eine gute Terrassensiedlung auszeichnen. Darunter etwa ihre Lage im und nicht auf dem Hang, die die Planung der Anlage mit den topografischen Gegebenheiten des Areals bedinge und eine Verschränkung der einzelnen Wohnungen mit sich bringe; sowie die Verschränkung von öffentlichen Bereichen mit Hauszugängen, Spielplätzen und der Erschliessung. Das Wohnen in der Terrassensiedlung gleicht in einer solchen räumlichen Konfiguration dem Wohnen in einem Quartier.

Dabei entsteht das räumliche Gesamtbild aus dem Zusammenspiel der einzelnen Elemente. Die Hangsiedlung ist in diesem Sinn ein durchaus dichtes, städtisches Ensemble.

Beide Aspekte spielen bei heutigen Planungen leider zu selten eine Rolle. Sogenannte «Terrassensiedlungen», die so manche Landschaft in den Agglomerationen unserer Städte und Gemeinden verschandeln, sind oftmals als voneinander abgeschottete «Einfamilienhäuser» geplant und realisiert. Damit dies möglich ist und die sich in der Regel auf einem Geschoss ausbreitenden Wohnungen untereinander nicht einsehbar sind, werden die Wohnungen im immer gleichen Winkel auf die Hänge gestapelt. Entsprechend autistisch stehen die Anlagen gegen den Hang, auf dem sie sitzen.

Das Tragische ist, dass sie nicht als Ensemble geplant und entwickelt sind und keinerlei aussenräumliche Qualitäten aufweisen, die zuvor beschriebenen Aspekte also ignorieren. Öffentliche Räume fehlen in diesen Strukturen. Hinzu kommen eine gewisse Ignoranz gegenüber dem unmittelbaren Umfeld und die daraus resultierende bauliche Zersetzung unserer ohnehin bedrängten Landschaftsräume sowie die fehlende Dichte. Derartige Anlagen haben nichts mit dem Typ der Terrassensiedlung zu tun, den Scherer propagierte. Sie stellen vielmehr eine verkümmerte Auslegeordnung derselben dar. Dass sie in die Kritik geraten, ist verständlich.

Dabei kann die Typologie einen Beitrag leisten zur Schaffung von Wohnraum in dichten Strukturen, sofern man sie als städtisch-räumliches Gefüge auffasst und entwickelt. Die Siedlungen Mühlehalde in Umiken (1963–1971) und Brüggliacher in Oberrohrdorf (1966–1971/72) sind Beispiele gelungener Planungen, die einer solchen Haltung verpflichtet sind.

Alternative Wohnmodelle

Fährt man mit dem Zug von Zürich Richtung Basel, fällt der Blick des Reisenden nach dem Halt in Brugg und vor dem Passieren der Aare auf die Siedlung Mühlehalde am Hang über dem Fluss. Federführend für ihren Entwurf war Hans Ulrich Scherer. Der Absolvent der ETH Zürich und ehemalige Mitarbeiter von Alfred Roth wollte mit seinen Projekten der in den 1960er-Jahren einsetzenden Zersiedelung der Landschaftsräume im Aargau entgegenwirken. Die Mühlehalde ist gebautes Ergebnis des von Scherer initiierten Projekts «Brugg 2000», das er mit seinen Partnern Strickler und Weber als «team brugg 2000» entwickelte und zunächst in einer Ausstellung der Bevölkerung präsentierte.

Städtebaulich gliederten die Architekten Brugg in Alt, Mittel- und Neustadt und definierten neue, verdichtet bebaute Wohngebiete an den Hängen des Bruggerbergs und Lindhofs. Die zwischen 1963 und 1966 (1. Etappe) bzw. 1971 (2. Etappe) von team 2000 in Kooperation mit Metron Architekten realisierte Siedlung wurde von den Architekten vor diesem Hintergrund als Modellplanung für verdichteten Siedlungsbau verstanden.

Für Scherer sind Terrassensiedlungen gegenüber grossformatigen Wohnsiedlungen und den sich ausbreitenden Einfamilienhausgebieten als kompakte Wohntypologie mit privaten wie öffentlichen Aussenräumen eine attraktive Alternative. Entsprechend ist die Siedlung Mühlehalde ein Beitrag zur Diskussion um alternative Wohnformen. Dass die Beschäftigung mit derartig (verdichteten) Wohnmodellen in die Zeit gehörte, zeigen auch Publikationen wie die vom Darmstädter Architekten Ot Hoffmann zu «Neuen urbanen Wohnformen», die 1965 erschienen ist und in der sich der Herausgeber neben Gartenhofhäusern und Teppichsiedlungen auch mit Terrassenanlagen befasst.[2]

«Spinnweb urbaner Lebensform»

In der Publikation sind Pläne und Modelle der Siedlung Mühlehalde abgebildet. Hoffmann zitiert die Architekten, die ihre Planung als «Spinnweb neuer urbaner Lebensform» beschreiben. Dass sie die Siedlung als «urban» bezeichnen, spricht für ihr Verständnis gegenüber dieser Wohnform, die auch das Zusammenleben der Bewohner in einem räumlich-städtischen Gefüge umfasst. Was die Siedlung auszeichnet, ist die Variation des Terrassentyps, die mit dem relativ steilen Hang verknüpft ist, in dem sie liegt.

Der «Städtebau» entwickelt sich aus einer netzartigen Erschliessungsstruktur. Dies kam dem in zwei Etappen ausgeführten Bau der Anlage zugute und hätte zudem mögliche spätere Erweiterungen begünstigt. Die Siedlung umfasst heute 30 Wohnungen und Ateliers. Rückgrat der Erschliessung ist ein in die Erde gelegter Schräglift, davon ausgehend spannt sich ein Netz aus Wegen und Treppen auf, an das die Wohnungen angebunden sind. Die Treppenstrassen erinnern mit der kompakten Wohnbebauung an städtebauliche Strukturen in Bergregionen.

Von den Treppen aus sind die Wohnungen unmittelbar erschlossen, wobei die Bauten der zweiten Etappe mit Vorplätzen über eine grosszügigere Zugangssituation verfügen. Die Wohnungen sind ausgehend von einem Typengrundriss variiert. Nasszellen und dienende Räume sind in den Hang gesetzt und bilden eine rückwärtige Spange. Zur Aussicht nach Süden sowie an den Schmalseiten nach Westen und Osten sind Zugang, Wohn- und Schlafräume angeordnet. Die Raumaufteilung erfolgte entsprechend den Bedürfnissen der Bewohner. Je nach Grösse verfügen sie über Einliegerwohnungen. Zudem sind Ateliers und Kleinwohnungen als zweigeschossige Maisonette ohne Terrassen in die Hangsiedlung integriert.

Öffentlicher und privater Raum

Dass die Häuser als solche in einem Ensemble aufgehen, hat einerseits mit der Struktur der Erschliessung zu tun, andererseits mit der Ausbildung der privaten Aussenbereiche. Die Wohnterrassen sind schmal. An den Kopfenden der lang gezogenen Wohnungen liegen teils loggienartige ausgebildete Sitzplätze. Sie schaffen vor Blicken geschützte Zonen mit Ausblick auf die Aare. Da jedoch keine tiefen Aussenbereiche die gesamten Wohnbreiten überspannen, dominieren nicht die einzelnen Wohnungen das Ensemble, im Gegenteil, sie treten als Bauteile der Siedlung zurück. Dieser Effekt ist heute umso stärker, als die begrünten Terrassen und Pflanztröge die Anlage als grüne Oase erscheinen lassen.

Die Siedlung ist gelungenes Beispiel einer mit der Topografie entwickelten Typologie, deren räumliche Wirkung sich erst im Durchwandern der Anlage entfaltet. Die Verschränkung von Treppen, Wegen, den angegliederten Gemeinschaftsräumen sowie den Vorgärten und Eingangsbereichen schafft Abstufungen öffentlicher Bereiche, die gleichzeitig eine gewisse Intimität ausstrahlen. Die Wohnungen liegen als Rückzugsbereiche mit ihren privaten Terrassenzonen dazwischen als Teile eines homogenen Ensembles. Offensichtlich wird die Qualität dem Zugreisenden, der sie eingekeilt zwischen Hangsiedlungen jüngeren Datums erblickt, die nicht mit dem Hang, sondern gegen den Hang gebaut wurden und sich folglich über ihm erheben. Die Siedlung Mühlehalde ist dazwischen – und das sagt viel über ihre räumlichen Qualitäten aus – erst auf den zweiten Blick auszumachen.

Städtisches Gefüge

Noch während in Umiken gebaut wurde, arbeitete Hans Ulrich Scherer an einer weiteren Terrassensiedlung in Oberrohrdorf am Rohrdorferberg bei Baden. Auch bei dieser Anlage stand der Wunsch nach einem verdichteten, in sich stimmigen Ensemble im Zentrum des Entwurfs. Die Siedlung ist dabei für den deutlich flacheren Hang entwickelt, in dem sie sitzt. Er ermöglichte zudem die Ausbildung eines zentralen Platzes. Während in Umiken zuerst eine Wohnsiedlung entstanden ist, erreichte die Siedlung in Oberrohrdorf zudem erstmals jene Grösse, die Scherers Vorstellung von einem städtischen Gefüge mit Gemeinschaftsnutzungen entsprach.

Das in der Mitte der Siedlung angeordnete Freibad mit Liegewiese und überdachtem Hallenbad (das heute allerdings nicht mehr in Betrieb ist) schliesst an den zentralen Platz an, den «Dorfplatz», und bildet zusammen mit diesem und einem Kinderspielplatz das Zentrum der Anlage. Sind in Umiken Treppen und Podeste die Orte eines informellen Austauschs zwischen den Bewohnern, so hat die Siedlung in Oberrohrdorf mit der Anlage des Platzes und den zugeordneten Nutzungen dezidiert öffentliche Räume erhalten.

Die Ausbildung einer zentralen, gemeinschaftlichen Plattform als Treffpunkt erinnert an die Siedlung Halen in Bern von Atelier 5 (1957–1960). Auch die Integration der oben beschriebenen öffentlichen Nutzungen macht Scherers Anspruch deutlich, die Anlage als in sich funktionsfähiges Ganzes, als städtisches Gefüge zu gestalten. Die Organisation der Anlage reagiert auf diesen zentralen Bereich, indem die einzelnen Wohnungen so angeordnet sind, dass die privaten Aussenbereiche geschützt liegen. Die Siedlung umfasst heute 50 Wohnungen, davon 39 Terrassen- und Atelierwohnungen.

Qualitäten des öffentlichen Raums

Über den unteren beiden Hausgruppen liegt der «Dorfplatz» mit den beiden Schwimmbädern und dem Kinderspielplatz. Erschlossen sind sie, wie in Umiken, durch eine zentrale Treppenstrasse. In Oberrohrdorf heisst sie Trittligasse, benannt nach einer Namensvetterin in der Zürcher Altstadt. Die Auswahl des Strassennamens verrät viel über die Vorstellung Scherers vom Charakter der Siedlung.

Dichte Strukturen mit einem unmittelbaren Aufeinandertreffen von öffentlichem und privatem Raum schaffen eine kompakte urbane Situation. Die Treppenanlage bildet zwischen den Wohnungen Begegnungsorte der Bewohner. Entsprechend sorgfältig hat Scherer sie orchestriert: gestaffelte, sich in die Höhe entwickelnde Abfolgen von Raum- und Platzsituationen mit zu den Wohnungseingängen überleitenden privaten Vorbereichen oder gesondert ausgebildeten Zugängen. Die Treppenanlage wird dadurch zu einer sich in die Höhe entwickelnden Landschaft, gegliedert mit Pflanztrögen, die die Abstufung von Raum, die Übergänge von öffentlich zu privat begleiten. Die oberen Hausgruppen fassen den Dorfplatz und bilden zur oberen Strasse einen räumlichen Abschluss.

Wie in Umiken gibt es für die einzelnen Wohnungen Grundtypen, die je nach Bedarf der Bewohner variiert werden können. Auch hier sind die dienenden Räume in den Hang gesetzt, während die Aufenthaltsräume zum Ausblick nach Südwesten ausgerichtet sind. Dabei liegen – und auch hier sind die Typologien vergleichbar – die Essbereiche zu den öffentlichen Erschliessungswegen bzw. -treppen. Sie öffnen sich zum dahinter geschützt liegenden privaten Aussenbereich, den Terrassen, die auch in Oberrohrdorf schmal sind und damit das Gesamtbild der Anlage nicht dominieren.

Beide Siedlungen sind autofrei, Parkgaragen bzw. Parkmöglichkeiten befinden sich an den erschliessenden Strassen, von denen aus die Anlagen wenig einsehbar sind. Obwohl die Anzahl der Wohnungen die der umliegenden Bebauung bei Weitem übersteigt, verschwinden die beiden Hangsiedlung beinahe in ihrer Umgebung. Der geschickte Umgang Scherers mit den topografischen Gegebenheiten wird hier deutlich.

Und heute?

Die Siedlung Mühlehalde wird von ihren Bewohnern geschätzt und liebevoll gepflegt. Das Grün, das wie in der Siedlung Brüggliacher die Gliederung des Wege- und Treppennetzes begleitet, hat sich den Raum erobert und unterstützt die angelegte räumliche Gliederung, schafft Orte unterschiedlicher Qualität und Öffentlichkeit. Die in die Jahre gekommenen Betonoberflächen haben den Charakter von Fels angenommen, das Grün bringt sie an so mancher Stelle zum Verschwinden. Die Verzahnung mit dem Hang wird am oberen Ende der Siedlung geradezu sinnbildlich, wo die begrünten Dächer scheinbar nahtlos in die angrenzenden Wiese übergehen.

In Oberrohrdorf führt eine Sanierung der Betonoberflächen in Verbindung mit einer deutlich übersichtlicheren Bepflanzung zu einem beinahe nüchternen Gesamteindruck, dennoch sind die räumlichen Qualitäten der Anlage bestechend. Sein Gespür für den Ort, das Ensemble, hat Scherer auch hier unter Beweis gestellt.

Anmerkungen:

[01] «Häuser am Hang», in: Schöner Wohnen 10/1966, «Wie werden wir morgen Leben?», S. 126–131.

[02] Ot Hoffmann, Christoph Repenthin, Neue urbane Wohnformen, Berlin, Frankfurt am Main, Wien 1966 (2. Auflage), S. 132.TEC21, Fr., 2017.09.01

01. September 2017 Andrea Wiegelmann