Editorial

Der Geist von Paris frischt das Weltklima auf. 146 Staaten haben vor gut einem Jahr das Weltklimaprotokoll erneuert, das den globalen Treibhauseffekt noch stärker als bisher mindern soll. Das strengere Ziel lautet nun: Die Erdatmosphäre darf sich höchstens um 1.5 °C statt 2 °C erwärmen. Auch der Bundesrat will das verschärfte Abkommen ratifizieren und stösst beim Parlament auf offene Ohren.

Nun müsste man recherchieren, wie schnell der CO2-Ausstoss effektiv gebremst werden kann. Allerdings dominiert, wenn man Fragen zu klimaschonendem Bauen, Wohnen und Autofahren respektive einer klimagerechteren Landwirtschaft stellt, bei vielen Gesprächspartnern der Konjunktiv. Ein journalistischer Bericht bliebe im Vagen und würde viele Versprechen wiedergeben, die kaum überprüfbar sind.

Über Tatsachen zu schreiben ist demgegenüber glaubwürdiger. Und bezogen auf den Klimawandel heissen die Fakten: Er findet bereits statt – Temperaturniveau, Wasserkreislauf und auch die gewohnten Jahreszeiten geraten durcheinander. Wetterstationen aus allen Kontinenten belegen dies. Real sind darum auch neue Risiken, Gefahren und Empfindlichkeiten, die die gebaute Umwelt prägen werden.

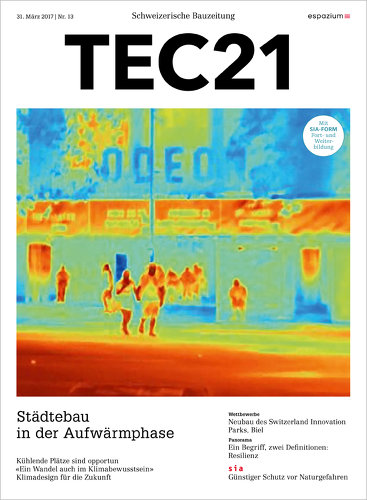

Das Thema dieser Ausgabe ist die Anpassung: Stadt- und Gebäudeplaner bereiten sich auf die Erwärmung des Mikroklimas vor. Niemand will sich dem Vorwurf aussetzen, gegen die Ausbreitung von heisser Luft nichts unternommen zu haben.

Viola John, Paul Knüsel