Editorial

Die Schweiz wirkt weder besonders energiegeladen noch entscheidungsfreudig: Am letzten Wochenende lehnte das Stimmvolk ein schnelles Abschalten der Kernkraftwerke ab und vertraut Bund und Strombranche die weitere Programmierung an. Vorausgesetzt, das Referendum der SVP gegen die Energiestrategie 2050 kommt zustande, wartet der nächste Grundsatzbeschluss. Die Ausstiegsfrage würde zwar nochmals gestellt; allerdings kann der Souverän dann selbst die Energiewende endgültig starten.

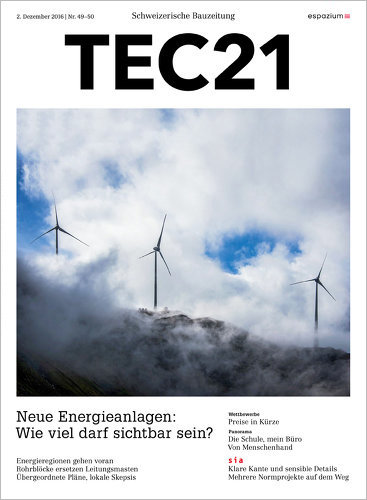

Parallel zur aktuellen politischen Hängepartie brüten derzeit viele Juristen darüber, wie die Energiezukunft der Schweiz aussehen wird. In den letzten Wochen hat das Bundesgericht sogar mehrmals für und gegen den Ausbau erneuerbarer Energien geurteilt – vom Kleinwasserkraftwerk bis zum grossen Windpark. Der Eindruck verdichtet sich, dass die Dezentralisierung der Energieinfrastruktur unkoordiniert und planlos vorangetrieben wird. Und unübersehbar ist, wie sie, angesichts drohender Veränderungen im Landschaftsbild, oft vergeblich um mehr Akzeptanz kämpft.

Dieses Heft beleuchtet Schauplätze und reflektiert Diskussionen, an und bei denen es um die Umsetzung des nachhaltigen Energiesystems geht. Augenfällig wird, an was es besonders mangelt: Damit die Schweiz auch als Energielandschaft eine nachhaltige Zukunft erhält, braucht es eine koordiniertere Planung der Ansprüche, einen stärkeren Einbezug der Beteiligten und besser integrierte Energietechnologien.

Paul Knüsel

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Preise in Kürze

10 PANORAMA

Die Schule, mein Büro | Von Menschenhand

14 VITRINE

Neues aus der Baubranche | Bau Energie Messe

16 SIA

Klare Kante und sensible Details | Mehrere Normprojekte auf den Weg gebracht | Form-Kurs Gründung Planungsbüro | Europäische Normierungsaktivitäten zu BIM

21 VERANSTALTUNGEN

THEMA

22 NEUE ENERGIEANLAGEN: WIEVIEL DARF SICHTBAR SEIN

22 ENERGIEREGIONEN GEHEN VORAN

Lukas Denzler

Toggenburg, Goms und 22 andere Regionen sind Pioniere für die Energiewende. Was gelingt, was anderswo kaum Chancen hat?

25 ROHRBLÖCKE ERSETZEN LEISTUNGSMASTEN

Paul Knüsel

Erstmals realisiert Swissgrid eine Erdverkabelung für Leitungsabschnitte auf höchster Stromspannungsebene. Was läuft am Bözberg?

29 ÜBERGEORDNETE PLÄNE, LOKALE SKEPSIS

Paul Knüsel

Braucht es verbindlichere Anweisungen von oben, oder muss die Bevölkerung stärker beteiligt werden? Vier Fachpersonen im Gespräch.

AUSKLANG

33 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Energieregionen gehen voran

Bei der Realisierung von neuen Energieanlagen ist es entscheidend, im Gespräch nach guten, landschaftsverträglichen Lösungen zu suchen. Die Energieregionen müssen noch stärker als bisher eine Plattform für den Dialog bieten.

Wesentliche Pfeiler der Energiestrategie des Bundes sind die Förderung der erneuerbaren Energien sowie eine Verbesserung der Energieeffizienz. Letzteres ist unumstritten, Initiativen für neue Energieanlagen hingegen stossen oft auf Widerstand. Sie können das Landschaftsbild beeinträchtigen, das Ortsbild stören oder sich negativ auf natürliche Ökosysteme auswirken. In diesem Spannungsfeld sind lokale Lösungen gefragt, die das übergeordnete Ziel der Energiewende näher bringen. Auf kommunaler und regionaler Ebene wollen Energiestädte und Energieregionen solches bewirken. Seit 2012 werden sie vom Bundesamt für Energie mit dem Programm «EnergieSchweiz für Gemeinden» unterstützt. Diesen Sommer 2016 wurde das vierjährige Förderprogramm erneuert; 24 Energieregionen nehmen daran teil.

Der Toggenburger Pionierweg

2009 gründeten einige Pioniere das Energietal Toggenburg (vgl. TEC21 15-16/2012). Die Initianten verfolgen das visionäre Ziel, das Tal bis im Jahr 2034 von Energieimporten unabhängig zu machen. Bis 2059 soll zudem die 2000-Watt-Gesellschaft Realität werden. «Erfolgreich waren wir in den letzten Jahren bei der Solarenergie und den Wärmeverbünden», erläutert Thomas Grob, Präsident und Geschäftsführer des Energietals Toggenburg. Solarenergieprojekte sind attraktiv, weil die Menschen direkt miteinbezogen und so auch für das Energiethema sensibilisiert werden können.

Der in den Toggenburger Gemeinden produzierte Solarstrom summierte sich 2013 auf 756 300 kWh. 2015 waren es bereits 1 305 600 kWh, was einer Zunahme von 73 % entspricht. Pro Kopf sind es 288 kWh, mehr als doppelt so viel wie im Schweizer Durchschnitt (der Stromverbrauch pro Kopf beträgt in der Schweiz etwa 7500 kWh). Dazu tragen einige grosse PV-Anlagen auf Fabrik- und Gewerbedächern bei, aber auch die Anzahl kleiner Anlagen auf Einfamilienhäusern ist beachtlich. Das Potenzial auf den Gewerbe- und Industriebauten sei noch lang nicht ausgeschöpft, sagt Grob. «Im Moment stockt aber der weitere Ausbau, weil im Rahmen der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) aufgrund fehlender Mittel und der langen Wartelisten kaum neue Projekte zur Realisierung freigegeben werden können.» Zudem ist die Zukunft der KEV ungewiss. Das Parlament hat entschieden, dass diese ausläuft und durch andere Instrumente ersetzt werden soll.

Die 24 Wärmeverbünde beziehen ihr Holz primär aus Toggenburger Wäldern. Die grösste Anlage steht in Nesslau und wandelt jedes Jahr den Energieinhalt von 25 000 m³ Holzschnitzeln und Sägereiabfällen in 2400 MWh Strom und 10 000 MWh Wärme um. In Wattwil nahm im September ein neuer Wärmeverbund den Betrieb auf. Für die Produktion von 11 000 MWh Wärme wird die Anlage in einem Jahr im Endausbau 19 000 m³ Holzschnitzel benötigen.

Erfolge sind auch bei der Kleinwasserkraft zu verzeichnen. Bis auf ein ehemaliges Wasserkraftwerk in Lichtensteig sind alle bestehenden Anlagen reaktiviert worden. «Bei alten Anlagen besteht ein gewisser Spielraum, insbesondere wenn sich mit der Erneuerung auch ökologische Verbesserungen erzielen lassen», erläutert Thomas Grob. Neue Anlagen in bisher unberührten Bächen hingegen seien aufgrund der restriktiven Haltung der Bewilligungsbehörden und des Widerstands aus Naturschutzkreisen praktisch unmöglich. Im Toggenburg sind denn auch drei Projekte in Nesslau, Ebnat-Kappel und Krummenau gescheitert.

Wenig Windenergie

Bisher sind im Toggenburg erst wenige Windräder in Betrieb. Der Kanton St. Gallen führte eine Planung für die Windenergie durch, die aber noch nicht veröffentlicht ist. In der Region sind einige wenige Standorte denkbar; es wird in absehbarer Zeit sicher nicht ein Windpark neben dem anderen entstehen. Die jüngste Windturbine steht beim Bergrestaurant Gamplüt oberhalb von Wildhaus. Der Besitzer betreibt die Gondelbahn bereits mit eigenem Solarstrom, und der aus dem Wind gewonnene Strom ergänzt nun die eigene Produktion in idealer Weise.

Für den Bau der Anlage kämpfte Peter Koller mehrere Jahre gegen den Widerstand des Heimatschutzes. Realisieren konnte er nun ein Windrad mit sechs Rotorflügeln und einer Leistung von 80 kW. «Von den Gästen im Restaurant habe ich bisher nur positive Rückmeldungen erhalten», freut sich Koller. Die Anlage kann bereits bei schwachem Wind Strom produzieren. Sie ist leiser als herkömmliche Turbinen, und Vögel und Fledermäuse sollen sie angeblich als Scheibe wahrnehmen und deshalb ausweichen.

Das Energietal Toggenburg zeigt mit Konzepten auf, was möglich ist. Beispielhaft ist etwa das Regionale Energiekonzept der Energiestadtregion Obertoggenburg. Bei den erneuerbaren Energien will man vorwärts machen. Der Kurs stimmt, die ehrgeizigen Ziele sind aber noch lang nicht erreicht. «Wir wollen nicht die ganze Landschaft des Toggenburgs der Energiegewinnung opfern», sagt Grob. «Wenn wir aber die Energiewende schaffen wollen, dann müssen wir auch zu gewissen landschaftlichen Opfern bereit sein», ist er überzeugt.

Erfolge auch im Goms

Ebenfalls vor etwa zehn Jahren gründeten engagierte Personen im Oberwallis die energieregionGoms. Im Goms stellt die Landschaft das Kapital für den Tourismus dar. Wie geht man mit dem Spannungsfeld von neuen Energieanlagen, Landschaft und Natur um? Dionys Hallenbarter, Mitbegründer der Energieregion und eine der treibenden Kräfte, sagt dazu, man müsse jedes Projekt einzeln betrachten. Einen anderen Weg gebe es nicht.

Den Beitrag der Energieregion, bei der alle Gemeinden im Goms mitmachen, sieht Hallenbarter unter anderem auch in einer moderierenden Rolle. Zum Teil wollen die Gemeinden selber Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien realisieren, sähen sich dann aber oft mit kritischen Stimmen aus dem Lager der Natur- und Umweltschutzorganisationen konfrontiert. «Die Kontrahenten sprechen oft eine völlig andere Sprache», sagt Hallenbarter. Gelinge es, die Basis für ein sachliches Gespräch zu legen, so zeichneten sich oft Lösungen ab. Dieser Prozess benötige aber Zeit. Und es gibt auch Fälle, wo kein Kompromiss gefunden wird, sodass die Gerichte eine Entscheidung herbeiführen müssen (vgl. Kasten unten).

Erfolge verzeichnete man im Goms bei der Förderung von Solardächern. In Ernen ist auf der Basis von Holzschnitzeln ein Wärmeverbund entstanden, der das ganze Dorf mit Wärme versorgt. Auch die Energieeffizienz ist wichtig. Ein neues Projekt widme sich der Baukultur, sagt Hallenbarter. Die alten Häuser seien zwar schön und charakteristisch fürs Goms, aus energetischer Sicht aber problematisch. Mit der Berner Fachhochschule wird aktuell abgeklärt, wie die Kosten für eine energetische Sanierung reduziert werden können. «Wir wollen herausfinden, wie sich alte Häuser isolieren lassen und wie beispielsweise ein Gommer Fenster aussieht», erklärt Hallenbarter. Ein anderes Projekt bietet Energieexkursionen im Goms in Kombination mit Workshops an. Hier ergeben sich auch Synergien mit dem Tourismus.

Einigung nach intensiven Gesprächen

2012 baute die Walliser Firma SwissWinds Development beim Nufenenpass die höchstgelegene Windenergieanlage Europas. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Griessees, der bereits für die Wasserkraft genutzt wird. Bei der Erweiterung des Windparks mit drei 131 m hohen Turbinen mit einer Leistung von je 2.35 MW war der Landschaftsschutz für einmal kein Thema. Der WWF forderte aber einen besseren Schutz für Fledermäuse, insbesondere für die seltene Bulldoggfledermaus (Tadarida teniotis). Man einigte sich darauf, dass während der aktiven Zeit der Fledermäuse die Anlagen abgestellt werden.

Nach Angaben von SwissWinds liegen die Produktionseinbussen voraussichtlich in einem tiefen einstelligen Prozentbereich. Zudem wird in den ersten drei Betriebsjahren die Fledermausaktivität erhoben. Ziel ist es, die relevanten Zeitperioden für die Fledermäuse zu eruieren und darauf basierend die temporären Abschaltungen zu optimieren. Die vier Windturbinen werden rund 10 GWh Strom pro Jahr produzieren, was einem Verbrauch von ca. 2850 Haushalten entspricht. Ende September 2016 eingeweiht, dürfte der erste Windpark im Wallis in der Schweiz zu einem Vorbild für Windenergieprojekte werden.

Eine weitere Erfolgsgeschichte ist das Wasserkraftwerk in Gletsch, das derzeit durch die Forces Motrices Valaisannes FMV gebaut wird. Auch hier konnte mit den Umweltverbänden eine Einigung erzielt werden. Die Wasserfassung befindet sich in Gletsch; das Wasser wird in einem Stollen nach Oberwald geführt, wo sich die Kraftwerkszentrale befindet. Von dort wird das Wasser in eine bisher stark beeinträchtige Aue der Rhone zurückgegeben. Mit der Gemeinde, den kantonalen Behörden und Umweltverbänden einigten sich die FMV auf die Aufwertung der Auenlandschaft in diesem Gebiet im Umfang von bis zu 2 Millionen Franken. Davon profitiert nicht nur die Natur, sondern auch der Tourismus. Das neue Kraftwerk, das 41 GWh Strom pro Jahr liefert, kostet rund 65 Millionen Franken.TEC21, Fr., 2016.12.02

02. Dezember 2016 Lukas Denzler

Rohrblöcke ersetzen Leitungsmasten

Beim Bau von Höchstspannungsleitungen wird um landschaftsschonende Lösungen gerungen. Am Bözberg macht sich Swissgrid nun erstmals an eine Erdverkabelung. Die Premiere wird wissenschaftlich begleitet, damit bisherige Unsicherheiten ausgeräumt werden können.

Die Energielandschaft in Europa braucht leistungsfähigere Verbindungen, um die Windparks im Norden ans Netz anzubinden und den Strom schneller in den Süden zu bringen. Quer durch Deutschland sind zwei derartige Stromautobahnen geplant. Bereits sind die Diskussionen über Trassen und Korridore im Gang; umstritten ist vor allem, welche Gleichstrompassagen ober- oder unterirdisch verlaufen sollen. Ohne Erdverkabelung wird das Vorhaben aber kaum gelingen; ein möglichst landschaftsverträglicher Ausbau der Stromnetze ist gefragt. Vor wenigen Wochen haben die Netzbetreiber im nördlichen Nachbarland ein aufwändiges Beteiligungsverfahren zur Planung der Nord-Südkorridore begonnen. Man hat aus früheren Konflikten gelernt. Bis die Einwände bereinigt sind, verstreicht oft viel Zeit.

Fast 20 Jahre dauerte beispielsweise der Streit im Schweizer Mittelland. Er begann 1996, als die Nordostschweizer Kraftwerke NOK (heute: Axpo) ihren Plan präsentierten, die bestehende Höchstspannungsleitung über den Bözberg auf 380 kV aufzurüsten und die Trasse abzuändern.

Die Aargauer Gemeinden Riniken und Bözberg, aber auch Privatpersonen setzten sich jedoch gegen Freileitungen zur Wehr. Sie verlangten, eine als Naherholungsgebiet beliebte Landschaftskammer mit neuen Masten zu verschonen und stattdessen Höchstspannungskabel in den Boden zu verlegen. 2011 gab das Bundesgericht dafür überraschend grünes Licht: Die Erdverkabelung sei technisch und ökonomisch machbar und darum eine landschaftlich zu bevorzugende Lösung. Fünf Jahre später ist der Plan der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid, die sich inzwischen um den Ausbau der «380-kV-Leitung Beznau-Birr» kümmert, zur Ausführung bereit: Zwischen Mast 20 und Mast 37 wird die Trasse mehrheitlich auf einer Freileitung durch den Wuestwald führen. Dazwischen aber versinkt sie für gut einen Kilometer in den Boden.

Am «Gäbihübel», einem landwirtschaftlich geprägten und gut einsehbaren Hang oberhalb Brugg, findet die Schweizer Premiere zur Teilverkabelung auf 380-kV-Netzebene statt. Das Bundesamt für Energie hat die Bewilligung bereits erteilt. Die Bauarbeiten zwischen Riniken und Villnachern starten nächsten Herbst, und in etwa drei Jahren soll der Netzausbau inklusive Erdverkabelung abgeschlossen sein, sagt Swissgrid-Projektleiter Christoph Moser. Die neue Trasse verschafft der Gemeinde zusätzliche Linderung: Die offene Überleitung eines Wohnquartiers wird verschwinden. Zudem wird die 110/16-kV-Leitung östlich von Riniken in den Boden gelegt.

«Gäbihübel» bleibt verschont

Die Zeit zwischen Gerichtsentscheid und Detailprojekt wurde zur Optimierung der Technik und der Streckenführung genutzt. Unter anderem steht das nördliche Portalbauwerk, in dem die Freileitung im Kabelgraben versinkt, nun mitten im Wald. Ebenso ist die Geometrie des Kabelgrabens vereinfacht worden. Und zuletzt kam eine Redimensionierung der Übertragungskapazität hinzu: Anstelle beider wird nur mehr ein Kabelsystem von 220 kV auf 380 kV elektrische Spannung erhöht.

Zu beachten ist allerdings: Deutsche Energieautobahnen sollen Gleichstrom übertragen, was über oder unter der Erde fast beliebig möglich ist. Die Bözbergleitung transportiert dagegen Wechselstrom. Eine solche Verkabelung verursacht jedoch Zusatzaufwand: Denn proportional zur Distanz wird Blindleistung erzeugt, die mit Spezialanlagen in regelmässigen Abständen zu kompensieren ist. Die Bözbergstrecke ist jedoch nur 1.3 km lang, so dass keine Kompensation erforderlich ist. Zudem ist der Abschnitt derart kurz, dass die Kabeladern an einem Stück eingezogen werden. «Verbindungsmuffen wären potenzielle Schwachstellen; darauf kann aber verzichtet werden», ergänzt Sandro Dinser, Swissgrid-Experte für Kabelanlagen.

Doch auch so gibt es einige Detailfragen zu klären; insbesondere das thermische Verhalten oder der Schutz vor dem Magnetfeld sind für die unterirdische Linienführung neu zu definieren. Ausgehend von den Parteigutachten und der Plangenehmigung haben die Swissgrid-Fachleute nun das folgende praktische Vorgehen bestimmt: Insgesamt 12 Leitungskabel (110 mm Durchmesser) werden in einem Rohrblock aus Magerbeton durch den knapp 2 m tiefen Erdgraben geführt. Die Alternative wäre ein begehbarer Stollen; ein solcher unterquert etwa den Güterbahnhof Spreitenbach auf 3 km Länge. Dieser 220-kV-Spannungskanal wurde vor 40 Jahren erstellt. «Er hilft uns am Gäbihübel aber ebenso wenig weiter wie die Erdkabelstrecke im Tessin», ergänzt Dinser. Bessere Anschauung erhielten die Swissgrid-Experten in Dänemark und Deutschland, wo wenige Kilometer Wechselstromleitungen verkabelt sind.

Abgeschirmte Magnetfelder

Grosse Unsicherheiten lösten anfänglich die Anordnung der Kabeladern und Phasen sowie die Geometrie und Tiefe des Grabens aus. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig und wirken sich im Untergrund, anders als an der freien Luft, auf die Übertragungsfähigkeit, die Wärmeabfuhr oder die magnetische Strahlung aus. Gemäss Swissgrid-Projektleiter Moser wird eine Erdüberschüttung von rund 1.1 m ausreichende Abschirmung bieten. Die Simulationen hätten ergeben, dass das Magnetfeld auf 20 cm über Boden unter dem gesetzlichen Grenzwert von 100 µT liegt.

Ein tieferer Graben wäre besser gewesen, gleichzeitig hätte das Risiko einer Überhitzung im Überlastfall zugenommen. Die gewählte symmetrische Anordnung der Kabeladern verhindert derweil im normalen Betriebszustand einen Wärmestau. Und der Abstand dazwischen wurde so gewählt, dass ein Kurzschluss verhindert wird. Eine weitere Vorsichtsmassnahme ist der Lüftungsschacht, weil der Kabelgraben die SBB-Bözberglinie in rund 4 m Tiefe unterquert. «Im Normalfall könnte man ein Erdkabel aber mit der Hand berühren; erst Störungen im Betriebsnetz erhöhen die Temperatur», sagt Swissgrid-Kabelexperte Dinser. Bevor sich ein Kabel beispielsweise auf kritische 90 °C erwärmen kann, besteht in der Regel genug Zeit für eine Intervention.

Redundanz und Sicherheit sind bei der erstmaligen Erdverkabelung am Gäbihübel wichtig: Die beiden Rohrblöcke, die nebeneinander in einem rund 5 m breiten Erdgraben liegen, umfassen je ein Kabelsystem mit drei Phasen und doppelt geführten 380-kV-Kabeln sowie einer Glasfaserleitung. Das unterirdische Bauwerk ist für die nächsten 80 Jahre konzipiert. Bei einer späteren Erhöhung der Übertragungskapazität lassen sich die Kabel im Rohrblock «Gäbihübel» einfach ersetzen.

Die Bewirtschaftung des Bodens über dem Graben ist nur geringfügig eingeschränkt. Einzig tief wurzelnde Bäume sind verboten; ansonsten werden Äcker und Wiesen wie bisher landwirtschaftlich genutzt. Bei Tiefbau und Bodenrekultivierung wird zudem auf konventionelle Arbeitsmethoden zurückgegriffen.

Zusatzaufwand noch nicht ausgewiesen

Ein wissenschaftliches Begleitprogramm soll Klarheit über die technischen Fragen zum Betrieb einer unterirdischen Kabelanlage auf dieser Spannungsebene schaffen. Gemeinsam mit den Umweltschutzämtern des Bundes und des Kantons Aargau wird Swissgrid unter anderem die magnetischen Feldströme, die Übertragungsverluste von Kabeln sowie die Austrocknung und weitere biologische Veränderungen im Boden erheben. Laut Swissgrid-Projektleiter Christoph Moser soll das Monitoring langfristig gültige Daten liefern. Angaben zum finanziellen Ausführungsaufwand kann der Netzbetreiber derzeit keine machen. «Die Kosten lassen sich erst anhand der Zuliefererofferten genauer berechnen. Die Rohstoffpreise für Kupfer sind zum Beispiel nur für wenige Wochen abschätzbar», so Moser.

Generell kostet eine Erdverkabelung zwei- bis zwölfmal mehr als eine Freileitung, wobei die örtliche Situation und die elektrische Transportkapazität massgebend sind. Zumindest bei tiefen Spannungen soll ein neues Bundesgesetz klären, ab welchem Mehraufwand eine Verkabelung zu bevorzugen ist. Projekte auf Höchstspannungsebene sind weiterhin einzeln im Bundessachplan «Übertragungsleitungen SÜL» zu beurteilen.

Evaluation von Erdkabeln ist Pflicht

Der Sachplan legt seit dem Bundesgerichtsurteil zur Bözbergtrasse neben dem Planungskorridor auch die Leitungstechnologie fest. Deshalb hat Swissgrid zu jedem Netzausbauprojekt eine Kabelstudie auszuarbeiten. Vor wenigen Wochen hat das Bundesamt für Energie zum Beispiel den Plan bewilligt, die 50 km lange Höchstspannungsfreileitung durch das Unterengadin konventionell zu erweitern. Der Einbau eines zusätzlichen 380-kV-Strangs zwischen Mast 28 und Mast 126 kostet knapp 150 Millionen Franken – gleichzeitig die gesamte Trasse in einen unterirdischen Kanal zu verlegen wäre dagegen fast fünfmal teurer gewesen.

Würde man jedoch den Neubau einer Freileitung als Vergleichsgrösse zur Verkabelung beiziehen, wäre der Unterschied sicher geringer. Eine solche Variante hat Swissgrid zwar nicht untersucht. Aber gemäss dem Experten Dinser ist Kabelbau im alpinen Gelände nicht ohne: «Felsiger Untergrund, unzugängliche Hänge oder auch die Logistik und der Transport der riesigen Kabelrollen stellen teilweise unüberwindbare Hindernisse dar.» Auch die Umweltverträglichkeit von Erdkabelstrecken ist nicht per se unbedenklich: Eingriffe in Boden und Grundwasser, Bauarbeiten und Erschliessungsstrassen können ein negatives Urteil ergeben.

Allerdings ist im Unterengadin eine Ersatzmassnahme geplant, die ebenfalls auf Erdarbeiten angewiesen ist: die Verkabelung eines Abschnitts im Hoch- und Mittelspannungsnetz. Für die Feinverteilung der elektrischen Energie werden Erdkabel immer häufiger als valable Ausbauvariante in den Boden verlegt.TEC21, Fr., 2016.12.02

02. Dezember 2016 Paul Knüsel

«Die Optionen, Räume frei zu halten, sind leider beschränkt»

Im Gespräch mit Hans-Michael Schmitt, Professor für Landschaftsplanung an der Hochschule Rapperswil.

TEC21: Herr Schmitt, die Hochschule Rapperswil erarbeitet landschaftsplanerische Grundlagen, die die Projektierung von Höchstspannungsleitungen vereinfachen sollen. Worum geht es?

Hans-Michael Schmitt: Dem Netzbetreiber Swissgrid soll ein Leitfaden zur Verfügung gestellt werden, um Aushandlungsprozesse und die landschaftliche Integration von Starkstromleitungen zu verbessern. Zur Festlegung von Planungsraum und Korridor im Sachplanverfahren des Bundes sollen die Auswirkungen der Abwägungsprozesse hinsichtlich empfindlicher Räume offengelegt und visualisiert werden können.

TEC21: Ist die Erdverkabelung eine Alternative für neue Hochspannungsleitungen?

Hans-Michael Schmitt: Den Diskussionen um Erdverkabelungen würde ein bisschen mehr Realitätsbezug kaum schaden. Wie viel sich in den Boden umlegen lässt, ist zurückhaltend anzugehen. Allerdings stünde ein ganz neues Variantenspektrum zur Verfügung, wenn auch über die Mitnutzung vorhandener Kanäle oder Tunnels verhandelt werden könnte. Auch Stromkabel durch Seen würden neue Perspektiven eröffnen, wobei sich neue, technische und organisatorische Fragen stellen. Doch der Umbau der Energieinfrastruktur ist komplex; landschaftsverträgliche Lösungen brauchen besondere Anstrengungen. Aber weil Stromleitungen weiterhin benötigt werden, sind die Optionen, Räume davon gänzlich frei zu halten, leider beschränkt.

TEC21: Braucht es einen nationalen Plan für die landschaftsverträgliche Umsetzung der Energiewende?

Hans-Michael Schmitt: Die erneuerbare Energieerzeugung wird die Landschaft augenfällig und vor allem dezentral verändern. Im Vergleich dazu kennen wir heute die Konzentration auf wenige Standorte mit den Grosskraftwerken. Ein übergeordneter Plan bietet deshalb die Chance, die Veränderung der Landschaft rechtzeitig zu steuern. Der unbedachte Ausbau des Nationalstrassennetzes in der Schweiz wäre ein Beispiel, das nicht wiederholt werden soll: Im Fokus standen anfangs die Verbindungen von A nach B, die Korrelation zur Raumentwicklung ging wohl vergessen. Und heute finden alle: Die Landschaft wurde zugebaut; so haben wir das nicht gewollt.

TEC21: Sind Ansätze zu einer solchen koordinierenden Planung erkennbar?

Hans-Michael Schmitt: Ich denke schon, etwa beim Windkonzept des Bundes oder der Netzplanung von Swissgrid. Im Windkonzept differenziert der Bund auf nationalem Massstab, wo räumliche Konfliktgebiete oder mögliche Abwägungsgebiete liegen. Für die anstehende Dezentralisierung der Stromleitungen ist sicher positiv, dass das übergeordnete Netz aus einer Hand koordiniert wird. Swissgrid kann so die Zahl der Netzstränge reduzieren.

TEC21: Wie massiv wird die Energiewende die Landschaftsräume verändern?

Hans-Michael Schmitt: Ich beurteile die möglichen Auswirkungen auf die Landschaft weniger krass als teilweise befürchtet. Ein Student im Studiengang Landschaftsarchitektur hat analysiert, inwiefern neue Energieanlagen den Agglomerationspark Limmattal verändern. Sein Fazit: Es muss nicht die ganze Landschaft auf den Kopf gestellt werden. Wasserkraft wird schon heute genutzt. Windenergie spielt mit den herkömmlichen Anlagen kaum eine Rolle. Dächer und Lärmschutzwände bieten dagegen ein namhaftes Flächenpotenzial für Solaranlagen. Als Energieholz genutzt, könnten Gehölzsäume die Abschirmung der Autobahn optimieren.

TEC21: Also befinden sich die passenden Standorte für eine dezentrale Energieproduktion eher in belasteten als in unberührten Landschaften?

Hans-Michael Schmitt: Generell darf man hier zuerst suchen. Aber Achtung: Auch in bebauten Landschaften braucht es Freiraum. Es gibt nicht Siedlungsgebiet und das grüne Etwas ausserhalb. Das Landschaftsverständnis wird in der europäischen Konvention deshalb anders definiert: Sowohl die bebauten als auch die unbebauten Landschaften haben Ansprüche an ästhetische, biologische und erlebnisbezogene Qualitäten zu erfüllen. Deshalb ist überall abzuwägen, welche Qualität und Mischung aus Mensch und Natur die Landschaft aufweisen soll.

TEC21: Wie sind Eingriffe für Energielandschaften allgemein zu beurteilen?

Hans-Michael Schmitt: Häufig sind die Beurteilung und Wahrnehmung von Landschaftseingriffen zu sehr auf Einzelprojekte fokussiert. Konzeptionelle Überlegungen, wie die Energieerzeugung räumlich optimal betrieben werden kann, sind jedoch selten. Was die Landschaft als Siedlungs-, als Natur- oder Erholungslandschaft oder eben auch als Energielandschaft jeweils leisten kann und soll, ist über landschafts- und raumplanerische Instrumente zu koordinieren. Dazu müssten auch Referenzbilder entworfen werden, anhand derer mögliche Veränderungen beurteilt werden. Hier kommt die Landschaftsplanung ins Spiel, weil räumliche Funktionen zuzuweisen sind.

TEC21: Wer übernimmt den Lead, um die Interessen an der Landschaftsnutzung untereinander abzuwägen?

Hans-Michael Schmitt: Die Raumplanung, inklusive Landschaftsplanung und -entwicklung, ist Sache der Kantone und Gemeinden; sie sind bereits mit Richt- und Nutzungsplanungen betraut. Die meisten übergeordneten Energiepläne müssen auf diesen Ebenen akzeptiert und umgesetzt werden. Beim Windenergiekonzept des Bundes stellt sich deshalb die Frage, ob Kantone und Gemeinden die Vorgaben des Bundes antizipieren. Bei der Raumplanung können zwischen den staatlichen Ebenen oft grosse Lücken auftreten. Wird hier nicht weitsichtig vorausgeschaut, dürfen sich die Gemeinden über Konflikte auf Projektebene nicht wundern.

TEC21: Was sind die Anforderungen an eine auf die Energiewende abgestimmte Landschaftsplanung?

Hans-Michael Schmitt: Gute Landschaftsplanung diskutiert Art und Intensität der möglichen Nutzungen und Eingriffe in den bebauten oder unbebauten Räumen frühzeitig und denkt die Landschaftsentwicklung voraus. Diese Expertisen müsste besser in den raumplanerischen Vollzug eingebunden werden; allerdings haben die meisten Gemeinden Nachholbedarf. Das Bewusstsein dafür taucht vielfach nur in Tourismusregionen auf. Dabei sind die Interessen zuweilen leider weniger an Vorstellungen über das Landschaftsbild als an ökonomische Absichten geknüpft.

TEC21: Wie beeinflusst eine Landschaftsplanung die Akzeptanz für eine dezentrale Energieinfrastruktur?

Hans-Michael Schmitt: Die vorausschauende Landschaftsplanung ermöglicht ein feines Austarieren zwischen Schutz und Veränderung. Auf kommunaler Ebene kann das zum gesellschaftlichen Abwägungsprozess und partizipativen Miteinander führen. Zwar können sich weiterhin Resultate ergeben, die nicht allen Beteiligten passen. Aber das ist das grundsätzliche Problem: Die bestehende Energie-Grosstechnologie beansprucht nur wenige, aber monofunktional belegte Flächen. Die Kühltürme und Wolkenfahnen von Gösgen und Leibstadt sind «Landmarks» für das ganze Mittelland. Ist uns das lieber als zahlreiche Solardächer? Wir müssen lernen, mit vielen kleinen dezentralen Landschaftseingriffen umzugehen und nachhaltige Kulturlandschaften zu entwickeln – unter Berücksichtigung aller Raumansprüche.TEC21, Fr., 2016.12.02

02. Dezember 2016 Paul Knüsel

Übergeordnete Pläne, lokale Skepsis

Wie lassen sich die Ansprüche aus Energieproduktion und Landschaftsschutz verbinden? Durch mehr planerische Abwägung von oben und mehr konstruktive Beteiligung von unten, sagen an der Energiewende beteiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

TEC21: Die Energiewende ist am Laufen. Doch der Zubau von neuen Energieanlagen stockt, und die Liste der gescheiterten Projekte wächst. Sind Projekte mangelhaft vorbereitet, Standorte falsch gewählt, oder werden die Leute vor Ort nicht einbezogen?

Matthias Buchecker: Die Gründe, warum Projekte für neue Energieanlagen scheitern, sind unterschiedlich. Teilweise tauchen personenbezogene Hürden auf. Meistens aber sind es in irgendeiner Form kommunikative Fehler. Von Projektseite wird beispielsweise zu spät informiert. Breiten sich Gerüchte aus, löst allein dies bereits Widerstände aus.

Ursula Dubois: Viele Windprojekte im Waadtland waren oder sind blockiert. Deshalb hat uns der Kanton beauftragt, die Gründe dafür zu suchen. Die Probleme sind meiner Meinung nach durch ein ungeschicktes raumplanerisches Vorgehen provoziert. Die Vorarbeiten zur räumlichen Lokalisierung möglicher Windstandorte hatte man in der Waadt zuerst den interessierten Projektträgern zugänglich gemacht. Die Leute vor Ort und die Umweltverbände fühlten sich hingegen überrannt, als die Pläne erst auf Projektstufe bekannt geworden sind.

Ruth Schmitt: Viele Projekte scheitern an individuellen oder persönlichen Gründen; daher muss man vor Beginn eines Begleitprozesses den lokalen Kontext kennenlernen.

TEC21: Also klappt es mit dem Ablauf der Planung und dem Einbezug der Bevölkerung nicht besonders gut?

Ursula Dubois: Ja, die Leute dürfen nicht erst, wenn ein spruchreifes Projekt vorliegt, einbezogen werden. Man vertraut zu sehr offiziellen Mitwirkungsformaten wie einer Vernehmlassung oder vergleichbaren Konsultationen. Doch bei Zonenplanänderungen kommen solche Feedbackrunden zu spät.

Ruth Schmitt: «Holt uns möglichst früh ab» ist eine häufige Rückmeldung, die uns die Teilnehmer in einem Begleitprozess mitteilen. Bei einigen Projekten werden Chancen für die spätere Realisierung verpasst, wenn zu lang im abgeschlossenen Büro geplant wird. Doch das Dilemma ist: Wie soll man über ein Projekt reden, das genauer abzuklären wäre?

TEC21: Wie kann man diesen Knoten lösen?

Matthias Buchecker: Auf regionaler oder kantonaler Ebene wäre eine Zieldiskussion mit der Bevölkerung zu initiieren. Wesentlich ist, dass nicht nur über einzelne Energieanlagen gesprochen, sondern ein erweitertes Themenspektrum wie die Nutzung von ökologischen Ressourcen aufgegriffen wird. Wir begleiten aktuell einen partizipativen Prozess zum Umgang mit regionalen Gewässern; ein thematisch breiter Ansatz ermöglicht Massnahmen, die isoliert betrachtet abgelehnt würden.

Ruth Schmitt: Mit solchen Anregungen werden wir regelmässig konfrontiert: Die Beteiligten möchten den thematischen Fächer in den Diskussionen ausweiten, damit man mehr erreichen kann. Das leuchtet auch ein: Je breiter gewisse Themen behandelt werden, desto mehr Leute fühlen sich angesprochen.

TEC21: Wird denn nicht genug über die Energiewende gesprochen?

Felix Kienast: Sprechen allein genügt nicht, es braucht auch eine übergeordnete Perspektive. Wie die Energiewende umgesetzt werden soll, ist eigentlich eine nationale Koordinationsaufgabe. Wir haben an unserem Institut anhand eines geografischen Informationssystems evaluiert, dass 25 TWh Energie dezentral und landschaftlich konfliktarm mit Solar- oder Windenergie, anstelle der heutigen Grosskraftwerke, erzeugt werden können. Solche Untersuchungen könnten die Basis für einen Sachplan des Bundes sein, um raumplanerische und landschaftliche Konflikte übergeordnet zu koordinieren. Zwar wird ein solcher Energiesachplan nicht kommen, hoffentlich aber eine räumliche Gesamtschau des Bundes.

Ruth Schmitt: Dieses Übersetzungsmanko spiegelt sich in den meisten Reaktionen der lokalen Bevölkerung wider: Man weiss zwar, dass es eine Energiestrategie gibt. Aber was diskutierte Projekte damit zu tun haben, leuchtet weniger ein. Es wird unterschätzt, das vorhandene Wissen lokal zu übersetzen.

TEC21: Wie gross ist die Diskrepanz, dass die Energiewende allgemein akzeptiert, aber lokal bekämpft wird?

Ursula Dubois: Diese Spannweite ist ganz extrem. Ich bezweifle aber, dass ein Sachplan des Bundes schnell helfen könnte. Die Korridore für Stromleitungen werden beispielsweise national koordiniert. Trotzdem hängen Netzausbauten teilweise über Jahrzehnte fest. Darum sind Mitwirkung und Akzeptanz der Bevölkerung und der Umweltverbände unerlässlich.

Felix Kienast: Ein Beteiligungsverfahren ist wichtig. Aber nur auf freiwillige Zustimmung zu setzen wird angesichts der hohen Ausbauziele schwierig. Es braucht ebenso den Willen, die Ziele durchzusetzen und den Umsetzungsrahmen zu verbessern. Der Bund müsste mehr Verantwortung übernehmen und eine Top-down-Planung an die Hand nehmen. Ob Planungen zeitlich verkürzt werden können, ist schwer zu sagen. Aber die Diskussionen würden vereinfacht.

TEC21: In Energieregionen werden umfassende Debatten und Dialogformen gepflegt. Trotzdem wird nicht alles akzeptiert …

Ruth Schmitt: Einen Beteiligungsprozess mit Erfolgsgarantie gibt es nicht. Aber wenn die Leute bereits für raumplanerische Fragen einbezogen werden, fühlen sie sich ernster genommen. Daher können die Erfolgsaussichten verbessert werden, wenn der Dialograhmen und der Mitwirkungsansatz erweitert werden. Voraussetzung für einen Dialog ist aber, die Gegnerschaft einzubeziehen. Diese muss sich am konstruktiven Gespräch beteiligen wollen.

Matthias Buchecker: Die Bottom-up-Sicht ist essenziell. Der Fokus, was der Nutzen eines Beteiligungsverfahrens ist, muss nicht zwingend auf ein einzelnes Projekt gerichtet sein. Eine thematische Ausweitung der Diskussion schafft mehr Möglichkeiten. Man kann Widerstände nicht ausschliessen. Aber man kann Bedingungen schaffen, sodass alle Beteiligten etwas Konstruktives beitragen können.

TEC21: Welche Rolle spielen dabei die Umweltverbände?

Ursula Dubois: Das Verständnis ihrer Rolle und ihres Auftretens muss man sicher ansprechen: Bisweilen gründet sich ihr Widerstand aber auf sehr isoliert betrachtete Aspekte und einzelne Projekte. Stattdessen wäre eine Gesamtsicht zu bevorzugen. Eine übergeordnete Diskussion steigert daher die Chancen, auch mit Umweltorganisationen konstruktive Lösungen zu finden.

Felix Kienast: Das häufig konzeptlose Vorgehen bei raumplanerischen Abklärungen scheint mir ein wesentlicher Grund zu sein, warum sich Widerstand gegen einzelne Projekte regt. Es braucht eine übergeordnete Abwägung, wo und in welcher Art ein Eingriff stattfinden darf. Daraus könnte nämlich auch abgewogen werden: Werden Eingriffe an einem Ort konzentriert, könnte anderswo weniger passieren.

TEC21: Wer initiiert die Dialogprozesse vor Ort am besten? Sind Projektträgerschaften neutral genug?

Ruth Schmitt: Momentan sind die Projektträger diejenigen, die häufig solche Verfahren durchführen. Mit klassischer Projektkommunikation hat das aber nichts zu tun. Ein Veranstalter muss sich auf einen unvoreingenommenen Austausch mit der Bevölkerung einlassen können. Ebenso muss das Ergebnis offen bleiben. Was die Transparenz und den Dialog betrifft, sind gewisse Qualitätsstandards einzuhalten. Insofern benötigen solche Prozesse einen Paradigmenwechsel in der Planungsorganisation.

Ursula Dubois: Eine unabhängige Diskussionsplattform wäre hilfreich. Und eigentlich müsste der Bund solche Prozesse fördern und finanzieren. Doch die Bedingungen für ein transparentes Begleitverfahren können auch sonst beachtet werden.

Matthias Buchecker: Mir fällt auf, dass vor allem die Transparenz keine Selbstverständlichkeit ist. Ich verstehe nicht ganz, was man als Projektträger zu verlieren hat. Wirkt hier ein Reflex, etwas zurückhalten zu wollen, weil es sonst negativ beurteilt wird?

TEC21: Landschaften sollen vor Veränderungen bewahrt werden, lautet der Tenor. Was ist dagegen zu tun?

Felix Kienast: Der Hemmschuh in vielen Diskussionen ist: Landschaft wird als etwas wahrgenommen, das sich in der Zeit nicht verändern darf. Diese Sicht kann die Forschung nicht unterstützen, weil es den statischen Landschaftscharakter gar nie gab und nie geben wird. Wichtiger ist, dass sich die Leute mit Landschaftsentwicklung auseinandersetzen und auch veränderte Landschaften identitätsstiftend sind.

Ursula Dubois: Mir fällt das Manko ebenfalls auf, wie Landschaften wahrgenommen und beurteilt werden. Es fehlt eine Debatte, wie Landschaften aussehen könnten und sollten. Obwohl das zur Umsetzung der Energiestrategie gehört, wird darüber kaum gesprochen.

TEC21: Daher stellt sich die Frage der Akzeptanz: Warum wird der Windpark am Nufenenpass akzeptiert?

Matthias Buchecker: Der Standort zeigt beispielhaft, wie widersprüchlich Landschaften im Hinblick auf eine potenzielle Energiegewinnung wahrgenommen werden. Zum einen erscheint die Landschaft am Nufenenpass durchaus als unberührt. Zum anderen wird dort bereits Energie mit einem Stausee genutzt.

Ursula Dubois: Was unberührte Natur ist, wird dennoch kontrovers empfunden. Damit ist auch eine gewisse Schizophrenie zwischen realer Landschaftsnutzung und der Wahrnehmung derselben verbunden. Darum sollte man nicht nur über ein einzelnes Projekt diskutieren, sondern auch darüber, wie wir uns die künftige Umwelt oder Landschaft vorstellen.

TEC21: Ist die Angst übertrieben, dass die Energiewende unsere Landschaften irreversibel zerstört?

Felix Kienast: Viele der aktuell diskutierten Eingriffe können rückgängig gemacht werden. Wenn sich die Bedürfnisse in 30 Jahren ändern, lässt sich eine Windanlage an einem Tag abbrechen. Zudem muss man kaum Angst davor haben, dass die Energiewende unberührte Landschaften verändert. Diese bleiben verschont, da nur Standorte infrage kommen, die in irgendeiner Form an das Stromnetz angeschlossen sind. Alles andere ist nicht wirtschaftlich.

Matthias Buchecker: Unsere Befragungen zeigen, dass das Image der landschaftlichen Umgebung aber eine wichtige Rolle spielt, etwa in Tourismusregionen. Sobald das Empfinden von Naturnähe und Wildnis wichtig ist, werden Energieprojekte abgelehnt.

TEC21: Gibt es diese Erkenntnis schon, dass eine Energielandschaft positiv wahrgenommen werden kann?

Felix Kienast: Den Windpark auf dem Mont Crosin im Berner Jura besuche ich regelmässig mit Studierenden. In den Gesprächen mit Anwohnern fällt tatsächlich auf, dass der Ort für die Bevölkerung inzwischen eine neue Identität erhalten hat. Wenn etwas beklagt wird, ist es weniger die Veränderung der Landschaft als der Besucherandrang.

Matthias Buchecker: Der springende Punkt ist aber oft: Der Antagonismus zwischen Technik und Natur lässt sich nie ganz aufheben. Die Wahrnehmung ist deshalb nicht nur eine gestalterische Frage, sondern in den Sinn eines Projekts einzubetten. Die Bevölkerung vor Ort wird nichts schön finden, nur weil es von nationalem Interesse ist.

Ursula Dubois: Allerdings wird die landschaftsarchitektonische Auseinandersetzung bei neuen Energieanlagen zu wenig gewagt. In Dänemark geht man anders damit um. Auch bei uns sollten sich die Planer vermehrt Gedanken über die ästhetische Integration und die Proportionen solcher Anlagen machen. Bisher werden jedoch viele Energieanlagen ganz banal in die Landschaft gestellt.

TEC21: Wenn die Diskussionen über neue Energieprojekte so weitergehen: Droht der Schweiz ein Planungswirrwarr, ein Stillstand oder eine zugebaute Landschaft?

Matthias Buchecker: Das Hauptrisiko besteht aktuell darin, dass nichts passiert. Denn für jedes Projekt braucht es Zonenplanänderungen. Gegen alles, was gebaut werden soll, kann Einsprache erhoben werden.

Ruth Schmitt: Das Diskussionsklima in lokalen Begleitprozessen steht ebenfalls auf dem Spiel. Es kann sich weiter verschlechtern, wenn die Abläufe nicht geändert werden.

Ursula Dubois: Dazu kommt die Gefahr, dass an vielen Orten verbrannte Erde zurückbleibt, wenn sich die lokale Bevölkerung an einem Energieprojekt aufreibt. Das kann für die lokale Entwicklungsperspektive in anderen Bereichen verheerend sein.

Felix Kienast: Dabei wäre die Chance zu nutzen, mit dem Entwicklungsaspekt Energie eigenständige Landschaften zu formen. Der Grimsel ist ein Beispiel dafür, wie eine Landschaft nicht zwingend als schön, aber als authentisch wahrgenommen wird. Denn trotz sichtbarer Energienutzung ist der Standort viel besucht und attraktiv.TEC21, Fr., 2016.12.02

02. Dezember 2016 Paul Knüsel