Editorial

In einer Zeit, in der viele nachhaltig bauen wollen, wird es schwierig, mit besonderen Leistungen zu glänzen. Gebäudelabel wie der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS, der diesen Sommer lanciert worden ist (vgl. Interview mit Raphael Frei), sind daher ein probates und attraktives Mittel, um erstens ein geplantes Objekt ökologisch, sozial und ökonomisch effektiv zu verbessern. Zweitens machen sie ein branchenfernes Publikum darauf erst aufmerksam. Denn unabhängig von Eitelkeit oder Bescheidenheit gilt: Die wahren Werte sind ohne genauen Blick zumeist nicht erkennbar. Bauherrschaften, Architekten und Fachplaner geben sich zwar grösste Mühe; doch ein nachhaltiges Gebäude kommt eigentlich ohne spezifische äusserliche Merkmale aus.

Ressourcenschonendes Bauen beginnt beim Entwurf und wird Teil der Projekt-DNA. Denn Gebäudestruktur und Installationskonzept bestimmen, wie viel Material verbaut werden muss; sie definieren während des und nach dem ersten Lebenszyklus, wie einfach der Unterhalt ausgeführt wird und wie leicht die Nutzung der Immobilie veränderbar ist. Und zu guter Letzt prägt die Gebäudegenetik, ob Demontage und Abbruch ökologisch unlösbare Aufgaben sind.

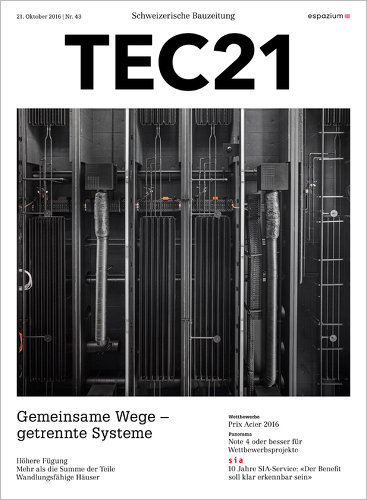

Die Systemtrennung ist ein technisches, konstruktives und entwerferisches Konzept für flexible und wandlungsfähige Gebäude. Heute nachhaltig gebaute Gebäude werden kommende Generationen daran erkennen, dass sie sie liebend gern weiternutzen wollen.

Viola John, Paul Knüsel