Editorial

Das Projekt 3Land ist einmalig in Europa. In keiner anderen Grenzlage gibt es bislang eine räumlich abgestimmte Planung von drei Ländern. Der Weg dorthin ist eng mit der Entwicklung im Basler Norden verknüpft, über die wir bereits in unseren vorangegangenen Themenheften (TEC21 1–2/2016 und 20/2016) berichtet haben. Nun schlagen wir den grossen Bogen zum trinationalen Projekt. Begleiten Sie uns auf eine spannende zeit- und räumliche Reise, um das 3Land zu entdecken.

Wie aus einer Basler Vision ein trinationales Raumkonzept entstehen konnte, beschreibt Thomas Waltert, Leiter der Gesamtentwicklung Basel-Nord vom Kanton Basel-Stadt. Zu verdanken ist diese Entwicklung dem wirtschaftlichen Strukturwandel, einer guten Kooperation aller Beteiligten und günstigen Rahmenbedingungen.

Gemeinsame Problem- und Interessenlagen haben die drei Länder dazu geführt, sich zunächst auf einen offenen Austausch und dann auf eine gemeinsame Planung einzulassen – eine grosse Chance, auch aus historischer Sicht. Die Grenzlage der Stadt Basel hat ihre Lebensqualität seit jeher geprägt und sie zugleich vor einige Herausforderungen gestellt. In seinem einführenden Essay erklärt der Historiker Beat von Wartburg, wie Basel daraus seine spezifische Identität entwickelt hat und damit nun Grenzen überwinden will. Diplomatie und Dialogbereitschaft sind die Schlüssel dazu.

Susanne Frank

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Licht für Seele, Kopf und Herz

12 PANORAMA

Gewalttätiges Konzept | Realität seit 30 Jahren

20 VITRINE

Schutz und Sicherheit im Brandfall

23 SIA

Sicherheit geht auch ästhetisch | Frauen in die Kommissionen! | Familie der Teuerungsnormen komplett | Beitritte zum SIA im 3. Quartal 2016

29 VERANSTALTUNGEN

THEMA

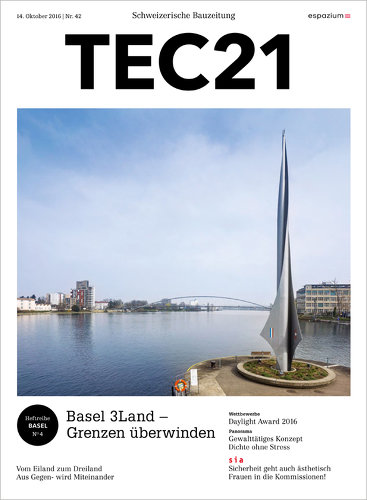

30 BASEL 3LAND– GRENZEN ÜBERWINDEN

30 VOM EILAND ZUM DREILAND

Beat von Wartburg

Aus seiner Grenzlage heraus hat Basel eine spezifische Identität entwickelt und will damit nun Grenzen überschreiten.

34 AUS GEGEN- WIRD MITEINANDER

Thomas Waltert

Gemeinsame Probleme und Interessen führen drei Länder zu einer gemeinsamen Planung.

AUSKLANG

42 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

Vom Eiland zum Dreiland

Was die Lebensqualität in Basel prägt, ist zugleich ein andauerndes Hemmnis: die Grenzlage der Stadt. Während Wirtschaft, Mobilität und Konsum Grenzen überwinden, läuft die Politik an deren Komplexität auf. Dabei sind grenzüberschreitende Projekte gerade heute nötiger denn je.

Vielleicht kann man aus der Geschichte nichts lernen (worüber man allerdings diskutieren könnte und sollte), aber mit Sicherheit kann man die Gegenwart nur aus der Kenntnis der Vergangenheit verstehen. Sie ist der Schlüssel, um Identitäten und gewachsene strukturelle Komplexitäten zu erkennen und um bewusst und erfolgreich in ihnen handeln zu können.

Geschichte im Schnellzugtempo

Eine kleine, aphoristische Zeitreise soll verständlich machen, warum Basel ein Eiland ist. Obwohl stark auf die oberrheinische Tiefebene ausgerichtet, tritt die Stadt Basel 1501 der Eidgenossenschaft bei, mit der sie nicht einmal territorial verbunden ist. Basel ist und bleibt bis ins 19. Jahrhundert umgeben von einem Flickenteppich von Herrschaften. Erst 1648 brachte der Westfälische Friede dank dem Basler Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein die definitive Loslösung vom Deutschen Reich und von Frankreich als Nachbarn. Seit 1815, dem Ende der napoleonischen Herrschaft, sind das Herzogtum Baden und Frankreich die Nachbarn, schweizerseits die Kantone Bern mit dem Laufental, Solothurn mit dem Dorneck und dem Schwarzbubenland sowie der Aargau mit dem Fricktal.

Mit der selbst verschuldeten Kantonstrennung 1833 kommt der Kanton Basel-Landschaft als Nachbar hinzu. Basel als Stadtstaat verliert nun auch den Einfluss auf das – im Vergleich zu Bern oder Zürich – ohnehin schon kleine eigene Hinterland. Zwischen 1871 und 1918 ist Basel weitgehend vom Deutschen Reich umgeben, das sich das Elsass nach dem Deutsch-Französischen Krieg einverleibt hat. Bis zum Ersten Weltkrieg gibt es praktisch keine Kontrollen, Personalausweise oder Pässe: Die Grenzen sind offen. Waren und Personen zirkulieren mehr oder weniger frei. Die Menschen jenseits der Grenzen sind nicht Deutsche und Franzosen, sondern elsässische und badische Nachbarn – bis heute ein wichtiger Unterschied.

Nicht als politisches Zentrum, sondern als Wirtschaftszentrum der Region entwickelt sich die Stadt nach und nach, vor allem dank ihren Leitindustrien: Zunächst ist es die Textil- und Seidenbandindustrie, dann die Farbenchemie, aus dieser erwächst die breit gefächerte Chemie von der Agrochemie bis zur pharmazeutischen Chemie. Heute ist die Stadt ein Life-Science-Cluster.

Zwei Aspekte dieser Entwicklung sind geblieben: Basel ist stark von einer monokulturellen und überaus dominanten Leitindustrie abhängig – aber dank ihr auch wohlhabend; und Basel dominiert die Region zwar wirtschaftlich, ist aber nach wie vor nicht das politische Zentrum seiner Region, sondern abhängig von allen Gebietskörperschaften und Ländern, die den Stadtstaat mit seinen lediglich 37 km2 umgeben. Schaut man aus der Vogelperspektive auf die engere Region Basel, ist allerdings nur eine Stadt erkennbar.

Doch diese Stadt ist stark begrenzt. Im Norden und im Westen durch eine Landesgrenze, im Süden und Osten durch eine nicht minder hemmende Kantonsgrenze. Basel ist eine trinationale Stadt – und national gesehen eine quatrokantonale Stadt. Von der übrigen Schweiz ist Basel durch den Jura getrennt, der im Bewusstsein der Menschen mindestens so hoch ist wie der Röschtigraben tief. Denn der Blick in Basel folgt dem Rhein, also meerwärts. Immerhin ist Basel der Heimathafen der Schweizer Hochseeflotte.

Das mag jetzt sehr romantisch klingen, aber die politische Bedeutungslosigkeit Basels in der Schweiz (der letzte Basler Bundesrat war Hans Peter Tschudi, der 1959 gewählt worden war) und die unmittelbare und täglich gelebte Nachbarschaft mit dem Elsass und Baden liessen Basel stets nach Europa schauen. Dank der eigenen Wirtschaftskraft war die Stadt beinahe autark und konnte sich unabhängig von der Schweiz wähnen. Kein Wunder, suchte Basel nach den 1960er-Jahren – nicht zuletzt um die alltäglichen grenzüberschreitenden Aufgaben zu lösen – eher die oberrheinische Kooperation als die Verstärkung des Einflusses in Bundesbern.

Basel engagiert sich in der Oberrheinkonferenz, in der Regio TriRhena, im Trinationalen Eurodistrikt Basel, in der Agglo Basel, mit der Regio Basiliensis und Metrobasel. 1992 stimmte Basel dem Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit 55.4 % zu. Doch mit den dauerroten Zahlen in der Staatsrechnung zur Jahrtausendwende und der allgemeinen Europaskepsis verflog die Europhilie etwas, und Basel erinnerte sich wieder seiner Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft, um Infrastrukturinvestitionen wie alle anderen Kantone auch mit Bundesgeldern zu finanzieren.

Der Verkehr hält sich an die Geografie und nicht an die Grenzen

So klar die Grenzen in politischer Hinsicht gezogen waren, so irrelevant waren und sind sie für den Verkehr. Bereits 1844 erhielt Basel dank der Compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle Anschluss an das entstehende französische Bahnnetz. Es war die erste Eisenbahn auf Schweizer Boden. Es folgten ab 1855 die badische Oberrheinbahn, die Hochrheinbahn und die Wiesentalbahn, schweizerischerseits die Central- und später die Jurabahn. Basel erhielt drei Bahnhöfe, einen Schweizer und zwei zolltechnisch extraterritoriale, einen französischen und badischen Bahnhof.

Grenzüberwindungen gab es auch bei anderen Verkehrsträgern: Dank der Mannheimer Schifffahrtsakte von 1868, die die freie Schifffahrt auf dem Rhein sicherstellte, konnte der Basler Rheinhafen in Etappen zwischen 1906, 1919–1922 und 1936–1939 gebaut werden. Ab 1946 folgte der Bau des Flughafens Basel-Mulhouse, der heute EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg heisst, und 1973 wurden auch die deutschen und französischen Autobahnnetze miteinander verbunden, die Schweizer und die französische Autobahn mit der Nordtangente 2007 (vgl. «Aus Gegen- wird Miteinander»).

Nach nicht enden wollenden länderübergreifenden Verhandlungen verbindet die Regio-S-Bahn Basel seit 1997 die trinationale Agglomeration. Sie besteht aus fünf S-Bahn-Linien, wovon drei grenzüberschreitend verkehren. Die Regio S-Bahn wird von den SBB, deren deutscher Tochtergesellschaft sowie der französischen TER Alsace und der Deutschen Bahn betrieben. Bereits Anfang des letzten Jahrhunderts gab es Tramlinien ins Elsass und nach Lörrach, doch wurden diese in den 1960er-Jahren eingestellt. Nun kommt neuer Schwung ins regionale Tramnetz. Seit 2014 verbindet ein Tram Basel und das deutsche Weil am Rhein, die Tramlinie nach Saint-Louis ist im Bau und soll 2017 eingeweiht werden.

Wirtschaft und Menschen überschreiten die Grenzen

Von Beginn an hat auch die Industrie an den Grenzen nicht haltgemacht. Chemische und pharmazeutische Produktionsstätten sind in Huningue, im deutschen Grenzach und schweizerseits in Muttenz, Pratteln und im Fricktal entstanden. Und auch die Menschen überwanden und überwinden die Grenzen: als Grenzgänger, Gourmets, Einkaufstouristen, Erholung Suchende, Partygänger. Dies führte zu Anfang des 20. Jahrhunderts und in den 1950er- und 1960er-Jahren zunächst zu einem rasanten Bevölkerungswachstum, anschliessend im Zug der allgemeinen Stadtflucht zu einer ebenso dramatischen Abwanderung.

Die Baselbieter Agglomeration lockte Familien und Gutverdienende mit günstigen Steuern und neuen Ein- und Mehrfamilienhäusern zum Wohnen ins Grüne. Zwischen 1970 und 1980 verliessen 30 000 Menschen die Stadt und zogen vorab aufs Land in den Kanton Basel-Landschaft. Erst nach der Millenniumswende konnte der Trend gekehrt werden. Heute leben wieder 197 000 Bewohnerinnen und Bewohner im Kanton Basel-Stadt.

Unabhängig von seiner Bevölkerungszahl war und ist die Stadt Basel mit ihrer Universität, dem Kulturangebot und den übrigen Zentrumsleistungen das Herz einer Metropolitanregion mit heute rund 900 000 Einwohnenden. 25 % leben in Deutschland, 9 % in Frankreich und 66 % in der Schweiz. Aber: Nur 21 % der Bevölkerung der Metropolitanregion, nämlich die Stadtbaslerinnen und -basler, finanzieren beinahe ausschliesslich das gesamte Zentrumsangebot.

So bereichernd die Trinationalität der Stadt ist, so schön die föderale Selbstbestimmung sein mag: Der städtebaulichen Entwicklung ist beides nicht zuträglich. Planungen beanspruchen sehr viel Zeit, Geld und Diplomatie. Dass die zwar vermögende Stadt überdies die Zentrumslasten weitgehend selbst trägt, der Partnerkanton Basel-Landschaft darbt und sich bei Kooperation und Finanzierung rar macht, hat verheerende Auswirkungen auf die Universität, das kulturelle Angebot, die Spital-, Wirtschaftsstandort- und Verkehrspolitik.

Wo andere Metropolitanregionen auf ihr Umland zählen können, muss Basel mit Paris, Stuttgart, Liestal, Aarau und Solothurn um jedes grenzüberschreitende Projekt verhandeln. Ohne Kooperation läuft gar nichts. Im Moment geht es Basel gut – dank seinen Unternehmen, die auf Stadtboden Milliarden investieren und für direkte und indirekte Steuererträge sorgen. So wächst Basel, so verdichtet sich Basel in die Höhe unabhängig vom Umland, ist Zentrumsinsel, Eiland. Doch das ist ein Trugschluss: Denn wie das Umland das Zentrum braucht, braucht das Zentrum das Umland.

Klybeckinsel und Schusterinsel

Dass der Kanton und die IBA (vgl. TEC21 38–39/2016), die trinationale Bauausstellung, das Projekt 3Land im Zentrum des Dreiländerecks pushen, hat deshalb einen besonderen symbolischen, aber auch historischen und städtebaulichen Reiz. Das Dreiländereck gibt es seit 1648. Entstanden ist es durch den Kauf des Fischerdorfs Kleinhüningen durch Basel einerseits und durch den Westfälischen Frieden, der das Elsass französisch werden liess, andererseits. Bis zu ihrer Begradigung waren die Flüsse Rhein und Wiese mäandrierende Gewässer mit Sandbänken und Inseln. Im Gebiet des Dreiländerecks gab es zwei Inseln: die Klybeckinsel und die Schusterinsel, die halb zu Basel, halb zum Markgräflerland gehörte.

Vor allem die Schusterinsel geriet als Grenzort und Schauplatz von Auseinandersetzungen mehrere Male ins Blickfeld der europäischen Diplomatie. Grund dafür war einerseits der Fischfang, andererseits die Festung Hüningen. Zu einem ernsthaften Grenzkonflikt kam es zwischen 1735 und 1738 im sogenannten Lachsfangstreit. Französische und Basler Fischer stritten sich gewalttätig um die Fischgründe rund um die Schusterinsel und die Wiesemündung. Der Streit eskalierte und mobilisierte gar Paris und die eidgenössische Tagsatzung. Gelöst wurde der Konflikt schliesslich durch die diplomatischen Bemühungen Basels.

Grenzstreitigkeiten gab es auch wiederholt durch den auf der Schusterinsel errichteten Brückenkopf der französischen Vauban-Festung Hüningen. Frankreich forderte immer wieder die Abtretung des Basler Teils der Insel. Doch Basel blieb hart. Zur diplomatischen Krise kam es im November 1796 bei der von Basler Offizieren geduldeten Grenzverletzung durch österreichische Truppen während des ersten Koalitionskriegs gegen Frankreich. Mit der von Basel geforderten und von der Schweiz und Österreich durchgeführten Schleifung der Festung Hüningen verlor die Schusterinsel an Bedeutung, und Mitte des 19. Jahrhunderts verlandeten die Rheinseitenarme, sodass Schusterinsel und Klybeckinsel zum Festland wurden. Erst der Bau des Hafenbeckens I (1919–1922) schuf eine neue Halbinsel.

Mit der Entwicklungsvision 3Land besteht nun nicht nur die Möglichkeit, die beiden Inseln wieder auferstehen zu lassen, die Projektidee bietet auch die einmalige Chance, im geografischen Kerngebiet der Dreiländerstadt, im Knotenpunkt dreier Länder eine grenzüberschreitende Planung voranzutreiben. Und dies würde aus dem Eiland Basel endlich ein echtes Dreiland machen. Es wäre schön, wenn sich die Politik an den Realitäten von Wirtschaft, Mobilität und Konsum orientieren würde und könnte. Gerade in einer Zeit von Europamüdigkeit und mainstreamiger Renaissance nationalstaatlicher Partikularinteressen sind grenzüberschreitende Projekte nötiger denn je.TEC21, Fr., 2016.10.14

14. Oktober 2016 Beat von Wartburg

Aus Gegen- wird Miteinander

Basel, Huningue und Weil am Rhein gehen die Zukunft zusammen mit den Wirtschaftsakteuren an. Aufgrund ähnlicher Probleme und Interessen sehen sie nun – nach Jahrzehnten fehlender Koordination – die Chance für einen gemeinsamen Weg in der räumlichen Entwicklung. So sollen für 20 000 Menschen neue Wohn- und Arbeitsräume entstehen.

«Die Zukunft findet im Norden statt!». Diese Aussage machte Barbara Schneider, die Basler Baudirektorin von 1996 bis 2008, zur Eröffnung der Nordtangente im Jahr 2007. Nun kann man festhalten, dass Politiker geneigt sind, in Momenten einer festlichen Einweihung eines Milliardenprojekts die Zukunft zu euphorisch zu schildern. Der Aussage von Barbara Schneider lag aber viel Wissen über den Bau der nördlichen Stadttangente zugrunde, deren Einbettung in die Stadtentwicklung und auch einige Indizien über deren zukünftige Wirkung. Um die Entwicklung im Norden Basels in den letzten 15 Jahren in Erinnerung zu rufen und eine Vorstellung zu bekommen, welches städtebauliche Potenzial damit verbunden ist, begeben wir uns auf eine räumliche und zeitliche trinationale Stadtwanderung.

Die Nordtangente als Entwicklungsmotor

Noch 1986 hatte Barbara Schneider, damals als SP-Grossrätin, gegen den Bau der Nordtangente gestimmt. Auf den ersten Blick scheint es ironisch, dass sie Jahre später als Basler Baudirektorin die Nordtangente hat bauen und eröffnen müssen. Dabei musste sie sich jedoch nicht verbiegen, denn ihr und den Stadtplanern der 1990er- und 2000er-Jahre ist es gelungen, den Bau der Nordtangente stadtverträglich zu gestalten.

Das 1987 genehmigte generelle Vorprojekt der Nordtangente war ein städtebauliches Schauerprojekt. Im Abschnitt Voltaplatz bis zum Bahnhof St. Johann war vorgesehen, die Stadttangente in eingehauster Hochlage über die Voltastrasse zu führen. Der Stadt gelang es, unterstützt durch die kritische Zivilgesellschaft, das Bundesamt für Strassen (Astra) in die Mitverantwortung zu nehmen und das brachiale Vorprojekt in eine stadtverträgliche Autobahntangente in Tieflage weiterzuentwickeln.

Im Zug der Projektentwicklung wuchs das gegenseitige Vertrauen der Stadt- und Bundesbehörden, sodass die Zusammenarbeit über den Tief- und Autobahnbau hinausgehen konnte. Um das städtebauliche Potenzial des Infrastrukturprojekts weiter zu nutzen, schuf die Stadt zusammen mit dem Astra ein temporäres «Nationalstrassenvermögen». Aus diesem Topf wurden die für die Stadtreparatur wichtigen Grundstücke erworben. Auf Grossbasler Seite waren das die nördlichen Liegenschaften entlang der Voltastrasse.

Diese Grundstücke bildeten zusammen mit Brachflächen der SBB entlang der Elsässer Bahnlinie die Grundlage für das Stadtreparaturprojekt ProVolta, das 2003 vom Grossen Rat genehmigt wurde. Die politische Zusage für den Bebauungsplan war verknüpft mit der Forderung an die Stadtplaner, die Entwicklung umgehend voranzutreiben, damit das Quartier nach einem Jahrzehnt Nordtangenten-Baustelle zur Ruhe kommen konnte.

Um diese Forderung zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, wie Basel zu Beginn der 2000er- Jahre tickte: Die Leerwohnungsziffer war bei 1.5 % (heute 0.4 %), die Bevölkerungszahl war immer noch am Schwinden – von 238 000 Einwohnern in den 1970er-Jahren auf nur noch 188 000 im Jahr 2003. An die Renaissance der Städte glaubten nur ein paar Unentwegte: Man zweifelte, Investoren zu finden, die bereit waren, im Basler Norden zu investieren. Die Politik sah sich 2001 gar gezwungen, mit dem Projekt IAK die «integrale Aufwertung Kleinbasels» ins Leben zu rufen. Mit dem IAK (ab 2005: «Stadtentwicklung Basel Nord») wurde ein mehrjähriges integrales Projekt initiiert, das die Abwärtsspirale in den Nordquartieren (Segregation, Drogenhandel, Littering etc.) aufhalten sollte.

Neben dem Stadtreparaturprojekt ProVolta, mit dem parallel zum Autobahnbau das Quartier St. Johann gegen Norden weitergebaut werden konnte, fiel der Startschuss für zwei andere Grossprojekte im Basler Norden in den Zeitraum des Nordtangentenbaus: 2001 präsentierte Daniel Vasella den Masterplan von Vittorio Magnago Lampugnani über das Werk St. Johann, aus dem der Novartis Campus entstehen sollte. Der Entscheid beinhaltete nicht nur einen Plan, sondern auch die finanzielle Grundlage für die ersten zehn Jahre im Umfang von zwei Milliarden Franken für Planung und Bau.

2004 stimmte die Basler Bevölkerung mit einer klaren Mehrheit dem Bebauungsplan Erlenmatt zu. Damit konnte die Transformation des 18 Hektar grossen Areals des ehemaligen Güterbahnhofs der Deutschen Bahn hin zu einem Kleinbasler Stadtquartier in Angriff genommen werden. Für Basel-Stadt bedeuteten diese beiden Projektentscheide nach Jahren der Stagnation, dass die Investitionen von rund 1.6 Milliarden Franken für 3.2 km Stadtautobahn bei den privaten Akteuren Anklang fanden und multipliziert wurden.

Barbara Schneider hatte 2007 nicht nur diese Gewissheit. Auch weitere Indizien sprachen dafür, dass der Funke übergesprungen war: Die Stiftung Habitat sprang auf den ProVolta-Zug auf, erwarb 2005 an der Lothringerstrasse eine Häuserzeile und begann innovativ mit der Umnutzung im Bestand (u. a. Musiker-Wohnhaus, vgl. TEC21 1–2/2016). Die SBB gaben 2006 eine Machbarkeitsstudie für die Neunutzung des Lysbüchelareals in Auftrag und brachten dieses rund sechs Hektar grosse, stark unternutzte Gewerbeareal zwischen Nordtangente und französischer Landesgrenze unter dem Titel «VoltaNord» in die Projektorganisation ProVolta ein.

Ausserdem legte eine initiative Gruppe von Kreativen mit Unterstützung der Christoph Merian Stiftung 2006 ein Umnutzungskonzept für den Bahnhof St. Johann vor, mit dem der ehemalige «französische Bahnhof» in ein Gründerzentrum für die Kreativwirtschaft umfunktioniert wurde. Und mit Novartis schloss die Stadt 2005 eine weitreichende Planungsvereinbarung über die städtebauliche Einbettung des Novartis Campus ab, in der neben zehn anderen Projekten der Rückbau und die Verlagerung des Hafens St. Johann festgelegt wurden.

Diese in direktem Zusammenhang mit der Stadtautobahn stehenden Projekte zeigen, welchen Gewinn der Bau der Nordtangente auf der städtebaulichen Ebene brachte. Das Projekt VoltaNord und vor allem das von der Stadt und Novartis gemeinsam initiierte Projekt Novartis Campus Plus zeigten Wirkung darüber hinaus – mehr ungewollt als beabsichtigt wurde damit der Startschuss für die Planung über die Landesgrenzen hinaus gegeben. Dies bringt uns auf unserer Zeitreise in die Jetztzeit und zum trinationalen Stadtentwicklungsprojekt 3Land.

Strukturwandel als Chance

Abgesehen vom ehemaligen Fischerdorf Kleinhünigen, das 1906 von der Stadt Basel eingemeindet wurde, sind die heute prägenden baulichen Strukturen nördlich der Nordtangente relativ jung; sie entstanden ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein Blick auf den Zonenplan der Stadt Basel zeigt rund um die Quartiere Klybeck und Kleinhüningen grosse blaue Flächen: Industrie- und Gewerbeareale. Die Stadtentwicklungsprojekte Erlenmatt, ProVolta, VoltaNord und Novartis Campus verbindet, dass sie allesamt Transformationen von Industrie-, Gewerbe- und Bahnarealen sind, die nach 150-jährigem Gebrauch ihren Dienst in der ursprünglichen Form getan haben und neuen Nutzungen zugeführt werden können.

Mit dem Anspruch, den Novartis Campus im Stadtbild präsenter darzustellen, und dem Wunsch, den Hafen St. Johann zu verlagern, wurde der Fokus in der Entwicklung auf eine im Basler Norden prägende Nutzung gelegt: die Hafenareale – bis dahin ein Tabuthema in der Stadt. Die Hafenwirtschaft genoss einen Sonderstatus, der über Jahre keine Diskussion über die notwendigen Funktionen, Areale und Investitionen zuliess. Erst der Anstoss des globalen Konzerns und der daraufhin formulierte Auftrag des Parlaments, eine «abgestimmte Hafen- und Stadtentwicklung» zu erarbeiten, zwang die vermeintlichen Gegenspieler – Stadtplaner und Hafenakteure – an einen Tisch.

Und siehe da, statt des erwarteten Kampfs um die Hafenareale entdeckte man in kürzester Zeit die gemeinsamen Interessenlage: Für den Hafen haben die Hafenbecken über die Jahrzehnte an Bedeutung gewonnen. Die städtebaulichen und hafenwirtschaftlichen Analysen setzten eine Win-Win-Entwicklung in Gang. Die Hafenwirtschaft soll mit einem neuen, dritten Becken fit für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gemacht werden, komplettiert mit einem neuen Containerterminal und einer Weiterentwicklung der Hafenbahn (vgl. TEC21 20/2016).

Für diese flächenintensiven neuen Hafen- und Logistikanlagen bietet sich die Transformation eines 150-jährigen Areals der Deutschen Bahn an. Die DB betrieb nördlich des ehemaligen Güterbahnhofareals ein seit 1852 mit einem Staatsvertrag versehenes Rangierbahnhofareal. Dieses 33 Hektar grosse Areal ist prädestiniert, die Zukunft der Bahn (4-Spur-Ausbau der NEAT-Zulaufstrecke Karlsruhe–Basel), der Logistik und der Hafenwirtschaft (Gateway Basel-Nord mit drittem Hafenbecken und weiterentwickelter Hafenbahn) aufzunehmen.

Die Strategien der Hafenwirtschaft sind in enger Abstimmung mit der Stadtentwicklung entstanden. Für Basel-Stadt bedeutet dies, dass einerseits in die ökologisch sinnvolle Rheinschifffahrt und in die nationale Güterverkehrsinfrastruktur investiert werden kann, andererseits eröffnet sich eine konkrete städtebauliche Perspektive. Die für die Hafenwirtschaft kurz- bis mittelfristig nicht mehr relevanten rheinnahen Areale Klybeckquai und Westquaiinsel sowie das keilähnlich zwischen dem Klybeckquartier und dem Quai sich befindende, rund sieben Hektar grosse Hafenbahnhofareal können neuen Nutzungen zugeführt werden. Mit den 200 bis 300 Millionen Franken Investitionen in den notwendigen Ausbau der Hafen- und Logistikwirtschaft gewinnt Basel-Stadt im Nachgang rund 22 Hektar Transformationsareale für rund 5000 bis 7000 Einwohner und Arbeitsplätze mit direktem Rheinanstoss (vgl. TEC21 20/2016).

Von einer Basler Vision zum grenzüberschreitenden Projekt

Zum Zeitpunkt, als die Basler Stadtplaner zusammen mit den Hafenakteuren die gemeinsame Strategie für die Hafenareale und Stadtentwicklung in den nördlichsten Quartieren Klybeck und Kleinhüningen erarbeitet hatten, war klar, dass die direkt Betroffenen in den weiteren Prozess aktiv involviert werden mussten – insbesondere die beiden Nachbarstädte Huningue und Weil am Rhein. Vor der Präsentation der Basler Vision beim Bürgermeister in Huningue, Jean-Marc Deichtmann, und dem Weiler Oberbürgermeister Wolfgang Dietz war man sich über deren Reaktion unsicher. Allzu oft war die erste Reaktion der Basler Nachbarn: «Für Basel die Rosinen, die ungeliebten Nutzungen sollen bei uns untergebracht werden!»

Doch die Reaktion der beiden Bürgermeister fiel überraschend anders aus. Mit grosser Aufmerksamkeit hörten sie sich die Basler Vision an und waren bereit, den nächsten Planungsschritt gemeinsam zu tun. Eine glückliche Fügung, die sich heute, fünf Jahre nach dem ersten Treffen, als weiser und zugleich logischer Entscheid darstellt. Denn die Problemlage ennet der Landesgrenzen sind ähnlich: Die Grenzlagen brachten es mit sich, dass die Infrastrukturen meistens mehrfach aufgebaut wurden. Auch Huningue hat, ebenfalls wie Village-Neuf, einen Rheinhafen, und Weil am Rhein verfügt gar über drei Hafenareale.

Die Situation in den deutschen und französischen Hafenarealen ist ähnlich: Aus heutiger Sicht sind sie zu gross, es wurde kaum in Anlagen investiert, die den neuen Güterprozessen Rechnung tragen würden, und sie verfügen über viele ebenerdige Lagerplätze für offen transportierte Güter, wie Kohle, Steine und ähnliche Schüttgüter. Das Potenzial, diese Anlagen zu konzentrieren, ist enorm. In Abstimmung mit der Hafenwirtschaft können im Nachgang die frei werdenden Areale der Stadtentwicklung zugeführt werden.

In Weil am Rhein sind die Hafenareale praktisch auf der ganzen Länge dem Rhein nach aufgereiht. Für den Hafen Weil bieten die beiden nördlich der Palmrheinbrücke gelegenen Areale eine gute Möglichkeit, die Anlagen zu konzentrieren. Das südliche Areal kann so kurz- bis mittelfristig für die Stadtentwicklung nutzbar gemacht werden, um den Stadtteil Friedlingen zum Rhein hin zu öffnen und auszubauen.

Der Hafen Huningue verfügt über keine Umschlagsanlagen und funktionierte in den letzten Jahren primär als Standort für gewerbliche Lagerhallen. In Abstimmung mit der VNF (Voies navigables de France), die in Frankreich zentral für die Hafenareale zuständig ist, entwickelt die Stadt Huningue nördlich der Dreiländerbrücke eine erste grosse Pilotparzelle – an attraktiver Lage am Rhein und vis-à-vis der Weiler Pilotparzelle.

Mit der Zone Sud, die unmittelbar an den Novartis Campus anschliesst, verfügt Huningue zudem über eine immense Industriezone von 80 Hektar, die Produktionsbetriebe, Parkierungs- und Sportflächen von Novartis und BASF sowie eine Brachfläche von ehemaligen Produktionsanlagen der Clariant umfasst. Es handelt sich hier keineswegs um prosperierende Produktionsgelände – ähnlich den Schweizer Arealen verlangt der wirtschaftliche Strukturwandel nach neuen Ideen für die Umnutzung. Mit der Zusage von Huningue und Weil, die Planung am Rhein trinational anzugehen, wuchs der Planungsperimeter von ursprünglich 22 Hektar auf Basler Seite um fast das Zwanzigfache: Der 3Land-Perimeter umfasst insgesamt 400 Hektar, davon sind 175 Hektar konkrete Transformationsareale. Damit könnten in Zukunft Wohn- und Arbeitsräume für 20 000 Menschen geschaffen werden.

Zusätzliche Entwicklungsareale im Basler Norden ergänzen die Planung

Parallel dazu schritt die Entwicklung im Basler Norden voran. Im Mai 2016 haben die Firmen BASF und Novartis zusammen mit der Stadt Basel die Planungsabsichten über die Werkareale Klybeck der Öffentlichkeit präsentiert. Novartis wird sein Kernareal im Süden auf einem Fünftel der Fläche konzentrieren; die BASF wird das rund 30 Hektar grosse ehemalige Ciba-Geigy-Werkareal ganz verlassen und ihre Einheiten auf dem Rosental-Areal beim Badischen Bahnhof konzentrieren. In der heutigen geschlossenen Form schiebt sich das Areal Klybeck wie ein Riegel zwischen die Quartiere Matthäus und Klybeck (vgl. Übersichtskarte zu den Transformationsarealen). Dieses Gelände soll in Zukunft zu einem lebendigen, vielschichtigen Stadtquartier entwickelt und für die Bevölkerung und Drittfirmen geöffnet werden.

Bereits im nächsten Sommer werden die Resultate der städtebaulichen Testplanung vorliegen und zusammen mit den parallelen Projekten in einen Stadtteilrichtplan Kleinhüningen-Klybeck überführt und in eine breite öffentliche Diskussion gebracht werden. Die Transformation «klybeckplus» komplettiert nicht nur die Planungen im Norden Basels, die mit dem Bau der Nordtangente vor über einem Jahrzehnt ihren Anfang nahmen, sondern stellt auch für die 3Land-Entwicklung einen bedeutenden Stadtbaustein dar.

Die Jahrhundertchance nutzen

Das Projekt 3Land ist einmalig in Europa. An keiner anderen Grenzlage findet die räumliche Entwicklung grenzüberschreitend aufeinander abgestimmt in drei Ländern statt. Für die in engen Grenzen liegende Stadt Basel ist die Gleichzeitigkeit des wirtschaftlichen Strukturwandels, der nicht auf einen Zusammenbruch von Wirtschaftszweigen folgen muss, sondern gemeinsam mit den Wirtschaftsakteuren – sei es der Hafen, die Logistik oder die Pharmaindustrie – erfolgen kann, ein Segen. Dass dieses Zeitfenster mit einer guten Partnerschaft zu den Nachbarstädten, die vor ähnlichen Problemen stehen, zusammenfällt, während gleichzeitig die urbanen Räume im Wachstum begriffen und zudem die Finanzhaushalte im Lot sind, macht die Ausgangslage zu einer Jahrhundertchance.

Mit Blick vom Dreiländereck über die Weite des Dreilands und mit dem Bewusstsein über die bauliche Entwicklung der letzten 15 Jahre, die bereits weit fortgeschrittenen Planungen für die Hafen- und Logistikausbauten und die im Raumkonzept 3Land aufgezeigten städtebaulichen Potenziale für die Transformationsareale wird klar, was Barbara Schneider schon 2007 mit ihrem Votum «Die Zukunft findet im Norden statt» gemeint hat. Hans-Peter Wessels, der 2009 von Barbara Schneider die Leitung des Basler Bau- und Verkehrsdepartement übernommen hat und als eigentlicher Vater des 3Land-Projekts gelten kann, formuliert es so: «Die Zukunft ist trinational!»TEC21, Fr., 2016.10.14

14. Oktober 2016 Thomas Waltert