Editorial

Der Gotthard-Basistunnel lotet die Tiefe unter der Bergwelt neu aus und beeindruckt auch in zeitlicher Dimension: Das Jahrhundertbauwerk beschleunigt die Fahrt quer durch die Schweiz erstmals auf unter vier Stunden. Für Bahnreisende bringt dies bessere Erreichbarkeiten, mehr Komfort und einen erweiterten Mobilitätsradius, sobald der Fahrplanbetrieb in drei Monaten aufgenommen wird.

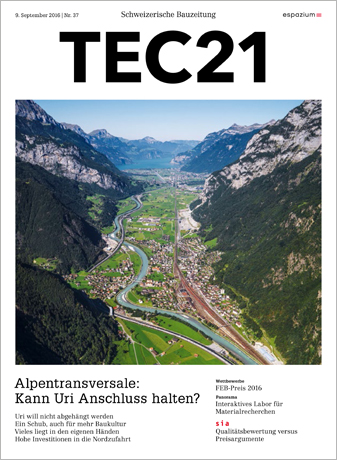

Aber jetzt schon weckt die neue Verkehrsanlage grosse Hoffnungen, sie könne den Standortregionen zu mehr Wachstum verhelfen. Vor einem Jahr präsentierte TEC21 die raumplanerische Auslegeordnung für den Kanton Tessin (Heft 33/2015). Nun richtet sich der Fokus auf die Nordzufahrt und die Frage, wie die beschleunigte Gotthardbahn das Urnerland räumlich verändern wird.

Anders als der südliche Nachbar sieht sich der Bergkanton Uri als stagnierende Randregion ohne eine überbordende Siedlungsdynamik. «Anschluss halten» lautet daher eine zentrale Forderung, wie die neue Gotthard-Transversale nun verkehrstechnisch, raumplanerisch und auch regionalökonomisch genutzt werden soll. Die stete Abwanderung soll einer Aufbruchstimmung weichen. Der Basistunnel wird so zum Stier, dessen Hörner die Urner mit eigenen Händen packen wollen. Dazu muss weiter in die Infrastruktur investiert werden. Und um die erwünschte, vergleichweise moderate Entwicklung in nachhaltige Bahnen zu lenken, sind planerische Weitsicht und politisches Engagement gefragt.

Paul Knüsel

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Erhalten, ergänzen, erneuern …

11 PANORAMA

Interaktives Labor für Materialrecherchen | Das Opern-Provisorium in Genf –

ein Instrument aus Holz

15 VITRINE

Neues aus der Baubranche | Design muss sein

18 SIA

Qualitätsbewertung versus Preisargumente | GPS ist kein Ersatz für traditionelles

Vermessungshandwerk | Betonexperten gefragt

23 VERANSTALTUNGEN

THEMA

24 ALPENTRANSVERSALE: KANN URI ANSCHLUSS HALTEN?

24 URI WILL NICHT ABGEHÄNGT WERDEN

Paul Knüsel

Uri ist Bergkanton und Randregion. Was setzt man der Stagnation entgegen?

26 EIN SCHUB, AUCH FÜR MEHR BAUKULTUR

Paul Knüsel

Architektin Margrit Baumann baut gegen die Abwanderung und hofft auf qualitative Impulse. Ein Gespräch.

29 VIELES LIEGT IN DEN EIGENEN HÄNDEN

Aurelio Vigani

Bund und Kanton wollen wissen, was der Gotthard-Basistunnel alles an Gutem bringt.

32 HOHE INVESTITIONEN IN DIE NORDZUFAHRT

Lukas Denzler

Die NEAT-Streckenabschnitte durch Uri und Schwyz benötigen noch mehr Schutz.

AUSKLANG

35 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Uri will nicht abgehängt werden

Der Kanton Uri leidet unter Abwanderung und trägt nationale Transitlasten. Für die Alpentransversale will man aber nicht nur Landverluste oder Lärm in Kauf nehmen, sonderndie neue Infrastruktur für ein überschaubares Wachstum nutzen.

Erstfeld im Kanton Uri erstreckt sich über 59.75 km2; die Gemeindefläche ist grösser als die Stadt Bern. Das Meiste davon nehmen «wunderschöne Alpgebiete und stolz in den Himmel ragende Berge» ein, lockt die Tourismuswerbung. Dagegen sind nicht einmal 10 % des Grund und Bodens dort, wo sich das flache untere zum schroffen oberen Reusstal verengt, als Wirtschaftsraum nutzbar. Die aktuelle Einwohnerzahl beträgt 3836.

Zuletzt wurde ein Rettungs- und Unterhaltszentrum für den neuen Gotthard-Basistunnel gebaut, was neue Arbeitsplätze im Dorf schafft. Die SBB sind zwar grösste Arbeitgeberin, doch die Bedeutung der Gotthardbahn für das Eisenbahnerdorf schwindet stark: Die Bevölkerungszahl ist seit den 1970er-Jahren fast ununterbrochen gesunken.

Die viertgrösste Urner Gemeinde darf somit als Spiegelbild für die schwer einschätzbaren Veränderungen gelten, die die Eröffnung der Gotthard-Transversale (vgl. TEC21 18–19/2016) dem Bergkanton bringen wird. Das Nordportal zwar im Blick, wird die Bahnfahrt von Uri ins Tessin um keine einzige Minute verkürzt. Zudem werden Erstfeld und der südliche Kantonsteil vom Schnellzugverkehr ganz abgehängt.

Allerdings gibt es auch Stimmen, die den Rückzug der Bahn positiv kommentieren. Weil es ruhiger werde, könne Neues entstehen. Tatsächlich wird in und um Erstfeld derzeit auffallend viel Wohnungsbau realisiert.

Abwanderung aus den Seitentälern

Ansonsten konzentriert sich das Wachstum im Kanton Uri auf Lagen mit Seeblick und in der Reussebene. Drei Viertel der Wohnbevölkerung leben im Talboden. Aus den Berggemeinden wandern die Menschen dagegen ab; die Einwohnerzahl im oberen Reusstal hat sich seit 1970 beinahe halbiert. Als besonders dramatisch werden die Perspektiven für die jüngeren Generationen beurteilt. Die Schülerzahlen auf Primarstufe und in den Gymnasien brechen regelrecht ein: Die Abnahme zwischen 2006 und 2013 liegt bei 15 % respektive über 20 %.

Zusätzlich kehrt jeder zweite Universitäts- oder Fachhochschulabsolvent nicht mehr zurück. Der Kanton hat daher ein Pilotprojekt lanciert, um dem Manko an Ausbildungsplätzen für Jugendliche entgegenzuwirken. Beispielhaft zeigt auch die Gemeinde Unterschächen in ihrem Siedlungsleitbild 2015 auf, wie die «Abwanderung gestoppt werden soll». Bemerkenswerterweise sind die Wünsche der ortsansässigen Jugendlichen in dieses Raumplanungsdokument eingeflossen.

Erreichbarkeiten mit öV verbessern

Die grössten Hoffnungen, von der ausgebauten Nord-Süd-Bahnachse zu profitieren, werden an den «Kantonalbahnhof» Altdorf gerichtet. Dieser geplante öV-Knoten soll den Urner Anschluss an den internationalen Bahnverkehr sichern und eine Verbindung zum überregionalen, regionalen und lokalen Transportnetz herstellen. Die Kantonsbehörde muss mit den SBB und dem Bund eine Vereinbarung finden, damit der aufgewertete Bahnhof Altdorf ab 2021 die letzte Station vor dem Eintauchen in den Basistunnel wird.

Zum einen sind bis dann die Bahninfrastruktur und der Standort als Drehscheibe für den überregionalen und kantonsinternen Busverkehr auszubauen. Zum anderen ist das angrenzende Areal neuerdings ein Entwicklungsschwerpunkt, das zum gemischten Dienstleistungs- und Wohnquartier umgenutzt und verdichtet werden soll.

Die SBB haben bereits mitgeteilt, die Bauherrschaft über den Umbau des Bahnhofareals übernehmen zu wollen; die übrigen, definitiven Verkehrs- und Investitionsbeschlüsse sind nicht vor Mitte 2017 zu erwarten. Es gibt hier einiges zu tun: Aktuell ist das Bahnhofareal von Altdorf eine städtebauliche Wüste, mit dispersem, disparatem und unausgegorenem Charakter.

Arealumnutzung im Talboden

Eine weiter gehende Perspektive bietet die Umnutzung des bahnhofsnahen Gebiets «Eyschachen», das an der Gemeindegrenze Altdorf-Schattdorf liegt. Das ehemalige Getreidemagazin des Bundes besteht aus teilweise geschützter Bausubstanz und steht auf einem 12 ha grossen Areal im Besitz des Kantons und des Militärs.

Die Lagerhäuser des Ingenieurs Robert Maillart sollen erhalten bleiben, so das Resultat einer Testplanung. Das Hauptinteresse an dieser Arealentwicklung ist jedoch wirtschaftlicher Natur: Aus dem «Eyschachen» soll eines der grössten Gewerbe- und Industriequartiere in Uri entstehen. Das Architekturforum Uri setzt sich bisher dafür ein, dass der gesamte Gebäudebestand erhalten bleibt und dessen vollumfängliche Umnutzung Teil des Entwicklungsprojekts werden kann.

Agglomerationsprogramm für das Reusstal

Die angestrebte räumliche und wirtschaftliche Entwicklung im unmittelbaren Einflussbereich des Bahnhofs Altdorf soll mit dem «Agglomerationsprogramm Unteres Reusstal» untermauert werden. Damit will die Kantonsbehörde das funktionale Profil des Talbodens als eigenständiger, qualitativ wertvoller Siedlungs-, Verkehrs- und Landschaftsraum schärfen. Beabsichtigt sind eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit, das Verdichten der Ortszentren sowie die Koordination zwischen Siedlung und Verkehr.

Herausforderungen sind dabei das Beleben selbst grosser Dorfzentren und das Korrigieren der üblichen Raumplanungsfehler: Die Talgemeinden Flüelen, Altdorf, Bürglen und Schattdorf wachsen vor allem an den peripheren Lagen; der Siedlungsbrei ist auch im Urnerland angekommen. Die Pläne zum Agglomerationsprogramm sollen Gegensteuer geben; sie sind vor wenigen Monaten in die öffentliche Vernehmlassung gegeben worden.TEC21, Fr., 2016.09.09

09. September 2016 Paul Knüsel

Ein Schub, auch für mehr Baukultur

Ein Gespräch mit der Urner Architektin Margrit Baumann über die räumlichen Perspektiven im Kanton, die Zentrumsentwicklung in den Gemeinden, den Umbau von alten Bauernhäusern und die Förderung der Baukultur.

TEC21: Frau Baumann, der Bahnhof im Urner Kantonshauptort Altdorf soll zum Anschlussknoten an die Alpentransversale werden. Das Areal liegt aber abseits des Siedlungskerns. Was gibt es da zu leisten?

Margrit Baumann: Der Bahnhof ist über die knapp 1.5 km lange Bahnhofstrasse mit dem historischen Kern verbunden. Diese Achse ist teilweise zwar eine schöne Allee, aber nur wenige Häuser grenzen direkt daran. Sie ist seit ihrem Bau vor über 130 Jahren nie richtig aktiviert worden. Ursprünglich ist der Bahnhof nur entstanden, weil Altdorf einen Bahnhof wollte, die Gotthardbahn brauchte dort bahntechnisch keinen. Über den genauen Standort wurde daher gerungen. Am Schluss setzte sich die Bahn mit der peripheren Lage durch und realisierte im Gegenzug die Bahnhofstrasse.

Der Bahnhof ist seither für die Siedlungsentwicklung von Altdorf ein unwichtiges Gebiet geblieben; dort ist nichts passiert. Bisher war die Anbindung eher auf die Achse Flüelen–Altdorf–Erstfeld bezogen. Die Ost-West-Verbindung über die Bahnhofstrasse ist derzeit gar nicht wichtig. Basierend darauf hat sich daraus kein städtebauliches Zentrum ergeben.

TEC21: Worauf muss bei der räumlichen Entwicklung rund um den Verkehrsknoten geachtet werden?

Margrit Baumann: Begleitend zur Aussicht, den Kantonsbahnhof an den internationalen Bahnverkehr anbinden zu können, muss die Ostseite des Bahnhofs gestärkt werden. Der Platz wird zum Knoten für den öffentlichen Busverkehr und ist zudem Entwicklungsgebiet mit Dienstleistungscharakter, das als direktes Gegenüber zum Siedlungskern zu verstehen ist. Daraus kann eine Wechselwirkung zwischen Alt und Neu entstehen, die den Raum dazwischen prägen soll.

TEC21: Warum steckt der ganze Kanton derart grosse Hoffnungen in den Ausbau des Bahnhofs Altdorf?

Margrit Baumann: Uri hat 35 000 Einwohner. Wirtschaftlich ist ein NEAT-Halt im Kanton für die SBB als Bahnbetreiber nicht zwingend. Allerdings glauben wir an die überregionale Bedeutung dieses Bahnknotenpunkts. Daher soll auf der Westseite Platz für die Anbindung an den Bus-Fernverkehr innerhalb des Kantonsgebiets und zwischen Uri, Nid-, Obwalden und Luzern zur Verfügung gestellt werden. Ebenso ist ein Parking für den Individualverkehr geplant.

Diese Nachbarn würden mit dem Kantonsbahnhof Altdorf jedenfalls eine nähere Zustiegsvariante zur NEAT erhalten als mit dem Sackbahnhof in Luzern oder in Arth-Goldau. Das Gebiet um den Bahnhof würde durch die kantonsinterne und überregionale Verkehrsanbindung gestärkt. Es zeigt sich ja wiederholt, wie wichtig solche Schnittstellen sind, um das Potenzial für eine Siedlungsentwicklung auszuschöpfen.

TEC21: Sie haben an der Testplanung für das Bahnhofsareal mitgewirkt. Welche Inputs sind für die Nutzungsplanung zu berücksichtigen?

Margrit Baumann: Wir haben in einem Team aus Verkehrsplanern, Landschaftsarchitekten und Architekten mitgearbeitet, wobei Erstere federführend waren. Wir haben drei Szenarien, das heisst unterschiedliche Entwicklungsstrategien aufgezeigt: eine Neustadt auf der Westseite des Bahnhofs, eine geteilte Stadt dies- und jenseits der Bahnlinie sowie eine Mischform, die den jetzigen Bahnhofplatz auf der Ostseite der Gleise aktivieren soll.

Letztere kann den bestehenden Kern, wie bereits betont, stärken und lässt gleichzeitig die Entwicklungsoption für eine Neustadt rund um den Kantonsbahnhof offen. Die Gedanken dahinter sind: Die Neustadt soll nicht etwas Eigenes, Isoliertes werden und allenfalls sogar zur Entleerung des Dorfkerns beitragen. So würde die Siedlungsentwicklung von Altdorf nur verlieren.

TEC21: Werden auch Bedenken über die anstehende Entwicklung rund um den Bahnhof Altdorf geäussert?

Margrit Baumann: Nein, im Gegenteil. Das ist die grosse Hoffnung in den NEAT-Anschluss: Eine bessere Erschliessung schafft die Möglichkeit, dass Leute von aussen nach Uri ziehen. Denn die Leute wandern nicht nur aus dem Oberland und den Seitentälern ab. Junge Leute kommen nach dem Studium gar nicht mehr zurück. Und unabhängig vom NEAT-Halt darf der Basistunnel nicht dazu führen, dass das Oberland zwischen Erstfeld und Göschenen, etwa mit der Stilllegung der Bergstrecke, abgehängt wird.

Es bringt aber tatsächlich nichts, wenn nun einfach mehr gebaut würde. Wir denken an eine qualitativ hochstehende Entwicklung. Es muss eine Identität geschaffen werden, und dafür braucht es eine gute Baukultur. Dazu beitragen kann die öffentliche Hand direkt, wenn die Entwicklung über Wettbewerbsverfahren geschieht, etwa im Altdorfer Bahnhofsgebiet.

TEC21: Was hat die Testplanung, die vor drei Jahren durchgeführt wurde, inzwischen konkret ausgelöst?

Margrit Baumann: Die Gemeinde Altdorf hat einen Gestaltungsplan festgesetzt, der für das Bahnhofsquartier eine Zone vorsieht, in der bis zu 24 m hohe Gebäude möglich sind. Der Entwicklungsraum soll massiv dichter überbaut werden als bisher. Nun sind private Investoren gesucht. Wichtige Fäden aber haben der Kanton selbst und die SBB in der Hand. Letztere haben gewisse Investitionszusagen gemacht. Zum einen soll damit die Bahninfrastruktur ausgebaut werden. Zum anderen geht es um das Bahnhofsgebäude. Offen ist jedoch, ob ein Ersatzneubau oder eine einfachere bauliche Erweiterung realisiert werden soll.

TEC21: Und wie wird der städtebaulich hochwertige Entwicklungsprozess in Gang gesetzt?

Margrit Baumann: Für das Bahnhofsgebiet ist ein Wettbewerb geplant. Dass wichtige Bauten in einem solchen Verfahren ausgewählt werden, hat in Altdorf eine gewisse Tradition. Bei dieser Aufgabe ist das besonders wichtig, weil es hier um Identitäten und um ein Zusammenspiel zwischen Alt und Neu geht. Ein modernes Outfit genügt nicht; auch die Rückkoppelung muss eine gewisse Kraft ausstrahlen können. Denn beim Anknüpfen an bestehende Strukturen ist das kollektive Gedächtnis zu bewahren, wie von Aldo Rossi formuliert. Auf dieser Basis soll die Entwicklung stattfinden. Das Bestehende ist ein Mehrwert, den Uri an vielen Orten noch immer zu bieten hat.

TEC21: Welchen Mehrwert meinen Sie?

Margrit Baumann: Von den 20 Urner Gemeinden sind drei Viertel im ISOS verzeichnet und verwalten daher Siedlungskerne von nationaler Bedeutung. Diese intakten Dorfkerne blieben erhalten, weil die 1980er-Jahre bei uns nicht derart massive Veränderungen gebracht haben wie beispielsweise im Mittelland. Noch vor zehn Jahren ist fast nichts mehr gelaufen. Bauen und Wohnen war und ist an vielen Orten immer noch uninteressant. Deshalb sind so viele gute Dorfkerne erhalten geblieben, die eine Identität darstellen. Damit müssen wir arbeiten und uns damit auseinandersetzen, wie die Kerne zu stärken sind. Fakt ist, dass viele Dorfzentren in Uri immer leerer werden.

TEC21: Sie haben sich mit dem «Bauen gegen die Abwanderung» mehrfach exponiert. Wie wird die negative Entwicklung gestoppt, wenn die Investoren kaum Schlange stehen?

Margrit Baumann: Im Vordergrund stehen sowieso Qualitäten und nicht die Rendite. Das Prinzip ist, tote Gebäude im Kern eines Dorfs zu aktivieren. Jeweils mit anderen Mitstreitern zusammen konnte ich derartige Liegenschaften erneuern und die vorhandenen Qualitäten erhalten. Grundvoraussetzung ist eine Architektur mit schonenden Eingriffen, die sich in den Bestand integrieren will.

In Bürglen, oberhalb von Altdorf, war es eine alte Hofstatt mit Haus und Stall, die selbst Schutzobjekt ist und im geschützten ISOS-Kern steht. Der Umbau und die Umnutzung haben Zeichen gesetzt, dass man alte Bauernhäuser zu etwas Zeitgemässem weiterführen kann. Solche Bauaufgaben werden im Kanton nicht länger gescheut. Dank der Umnutzung des Stalls zum Wohnhaus ist die Verdichtung im Dorfkern gelungen.

TEC21: Wie setzt man dies architektonisch um, zumal Bauernhäuser oft klar gegliedert sind und im Ausgangszustand ein karges Bild abgeben können?

Margrit Baumann: Traditionelle Themen wie das Steildach sind faktisch gegeben; aber die Denkmalpflege muss Veränderungen gestatten, damit beispielsweise eine Lukarne eingebaut werden kann. Aber es geht auch darum, eine moderne Interpretation der Holzfassade zu wagen. Im Innern lassen sich zudem moderne, grosszügige Räume entwickeln. Im Vergleich zu Neubauten besitzen Bauernhäuser zwar niedrigere Raumhöhen, doch im Gegenzug sind die Flächen grosszügiger.

Zudem bietet die Befensterung über Eck eine grosszügige natürliche Belichtung. Und weil die meisten Bauernhäuser bereits zwei Eingänge besitzen, lassen sich diese in zwei Wohnungen mit separater Erschliessung aufteilen. Das Weiterführen der traditionellen Bauweise und der äusseren Erscheinung ist aber essenziell: So besteht die Hofstatt in Bürglen zwar nun aus zwei Wohnliegenschaften, doch das alte Haus und der umgenutzte Stall sind als Einheit von zwei Architekturbüros erneuert worden.

TEC21: Wie war die Konstellation in Wassen, damit da die Zentrumsentwicklung möglich wurde?

Margrit Baumann: Es braucht Leute mit Engagement. Am Anfang der Entstehungsgeschichte beim Rothus von Wassen stand eine private Initiative, um den tristen Kern von Wassen wiederzubeleben. Es handelte sich um eine leer stehende Liegenschaft. Und in den Häusern rechts und links davon wohnte auch niemand mehr. Der konkrete Anstoss kam von der ehemaligen Gemeindepräsidentin, die selbst ein Geschäft im Zentrum betreibt. Dies löste eine gemeinsame Diskussion über die Handlungsoptionen aus: Was kann man machen, damit der Kern nicht ganz kippt?

TEC21: Und wie lautet die Antwort?

Margrit Baumann: Wir haben nach einer Nutzung gesucht, die zu einer Synergie mit dem Bestand führt. Die Idee war, Alterswohnungen zu realisieren, um damit Wohnraum für junge Familien frei werden zu lassen. Wir mussten aber eine eigene Stiftung gründen, weil anfänglich kaum jemand an ein Gelingen dieses Projekts geglaubt hat. Wesentlich war die Hartnäckigkeit der ehemaligen Gemeindepräsidentin. Die Strategie ist aufgegangen. Die Schulden konnten inzwischen abbezahlt werden. Wesentlich aber war: Wir konnten den preisgünstigen Budgetrahmen einhalten, sodass die Miete jeder Alterswohnung nur 1200 Franken beträgt.

TEC21: Welchen Nutzen bietet das Projekt dem Dorfzentrum?

Margrit Baumann: Nicht weit davon entfernt steht das Altersheim von Wassen, für das eine ehemalige Hotelliegenschaft umgenutzt worden ist. Die Bewohner aus dem Rothus können nun beispielsweise im Altersheim essen und den Wäsche- und Notfallservice nutzen. Die erneuerte Liegenschaft bietet zudem ein Sitzungszimmer, ein Gästezimmer und ein Bad, das der Gemeindebevölkerung vermietet wird. Wir hätten gern einen Dorfladen oder einen Kiosk beherbergt; aber dafür gab es keine Nachfrage. Hingegen wird unsere Parkieranlage von Anwohnern gern mitbenutzt. So können wir etwas zur Attraktivität des Dorfzentrums beitragen.

TEC21: Macht dieses Beispiel Schule?

Margrit Baumann: Ja, ja, ich denke schon. In Seedorf wurden im ehemaligen Kloster Alterswohnungen eingebaut. Im Dorfkern von Flüelen soll ein vergleichbares Projekt, kombiniert mit der Umnutzung einer Hotelliegenschaft, realisiert werden. Und in Bauen am Urnersee läuft aktuell ein Studienauftrag, an dem unser Büro teilnimmt: Dort soll ein ehemaliges Bürgerbauernhaus im Dorfkern erneuert und mit preisgünstigen Gemeindewohnungen für Familien ausgestattet werden. Trotzdem bleibt die Grundfrage für viele der kleinen Gemeinden, wie attraktiv sie als Wohnorte für junge Leute sind. Wir sind mit der Abwanderung beschäftigt. Das ändert die NEAT-Eröffnung kaum.

TEC21: Wie beurteilen Sie die gegenläufige Entwicklung im Tourismusresort Andermatt? Droht dort das Wachstum auszuufern?

Margrit Baumann: Andermatt soll sich sicher nicht so entwickeln wie Davos oder Flims. Das Konzept des Tourismusresorts baut darauf, die Landschaft und den bestehenden Dorfkern zu erhalten. Klar ist auch, dass dabei Bedürfnisse aufeinanderstossen zwischen der Forderung nach maximalem Luxus und dem Wunsch nach intakter Idylle.

Diese Wahrnehmungskonflikte gibt es: Städter betrachten eine Brache wie Uri bevorzugt als Erholungsraum. Doch die Leute vor Ort wollen nicht nur den Verkehr und die Infrastruktur ertragen, sondern in ihrer Entwicklung auch davon profitieren. Von den Kantonen Tessin oder Graubünden können wir zum Teil lernen, wie sich die Verbindung des kollektiven Gedächtnisses mit der modernen Welt zur Stärkung der Baukultur nutzen lässt.TEC21, Fr., 2016.09.09

09. September 2016 Paul Knüsel

Vieles liegt in den eigenen Händen

Der Bund untersucht gemeinsam mit den betroffenen Kantonen, wie sich die neue Gotthard-Bahnachse auf Verkehr und Raumentwicklung auswirken wird. Die Hypothesen lassen positive Impulse für Uri erwarten.

Anfang der 2000er-Jahre lancierte das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) eine Studienreihe zu den «Räumlichen Auswirkungen der Verkehrsinfrastrukturen» (EIT). Die Absicht war, aus der Vergangenheit zu lernen und ein Modell zu erhalten, das die räumlichen Effekte von Infrastrukturprojekten in verschiedenen Phasen bewerten kann (vgl. Kasten unten: «… und zweitens als man denkt»).

In diese Reihe gehört auch das «Monitoring Gotthard-Achse» (MGA), ein Gemeinschaftsprojekt der Bundesämter für Raumentwicklung, für Verkehr (BAV), für Strassen (Astra) und für Umwelt (Bafu) sowie der Kantone Tessin und Uri. Damit wird verfolgt, wie sich der Personen- und Güterverkehr entlang der neuen Achsen entwickelt und wie sich dies auf die Umwelt und den Raum auswirkt. Das Gotthard-Monitoring zieht dreimal Bilanz: 2016 mit der Eröffnung des Basistunnels, 2020 mit der Eröffnung des Monte-Ceneri-Zubringers und 2025 für den Abschlussbefund.

Frühzeitiges Potenzial erkannt

Mit der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) will der Bund den Güterverkehr von der Strasse auf die Schiene verlagern. Die vom Bauwerk unmittelbar betroffenen Kantone Uri und Tessin erkannten frühzeitig das zusätzliche Potenzial für die eigene räumliche, regionalwirtschaftliche Entwicklung. So hat Uri im Richtplan vorausgedacht: Hinsichtlich des Verkehrsangebots, der Durchquerung des Kantons und der Raumentwicklung in der Reussebene werden behördenverbindliche Ziele formuliert, die direkt und indirekt mit der NEAT zusammenhängen.

Anschluss an neues Leistungsangebot

Verkehrsplanerisch verfolgt Uri mehrfache Absichten. Zentral sind die Ausbauvorhaben für den Kantonalbahnhof Altdorf zum wichtigsten Hauptknoten im unteren Reusstal und für die nördlichen Bahnangebote nach Luzern, Zug und Zürich, etwa mit halbstündlichen, möglichst direkten Verbindungen. Nach Süden soll dagegen das Leistungsangebot aufrechterhalten bleiben, wobei ein Anschluss an das neue Leistungsangebot mit dem Gotthard-Basistunnel verlangt wird. Die Gotthard-Bergstrecke soll weiterhin durch interregionale Zugverbindungen bedient werden.

Der Bahnhof Flüelen soll seine Bedeutung als Umsteigemöglichkeit zwischen Bahn und Schiff behalten. Erstfeld und Göschenen erhalten weitergehende Knotenfunktionen: Der Bahnhof Erstfeld wird Start- und Endpunkt im S-Bahnverkehr, Verlängerungen nicht ausgeschlossen. Zusätzlich wird hier der Busverkehr zwischen unterem und oberem Reusstal angebunden. Göschenen bildet seinerseits den Übergang zwischen dem Streckennetz von SBB, Matterhorn-Gotthard-Bahn und Postauto: Einerseits wird die Transportkette kundenorientiert mit Blick auf die Entwicklung in Andermatt ausgebaut; andererseits wird die Umsteigebeziehung qualitativ verbessert.

Konzentration der eigenen Entwicklung

Basierend auf diesen verkehrsplanerischen Annahmen strebt der Kanton Uri weitergehende Ziele für die Raumentwicklung an. Flüelen soll als Wohnstandort gestärkt werden. Zusätzliche Voraussetzung dafür ist, die aktuelle Nordzufahrt bis zum Basistunnel in den Berg zu verlagern. Das untere Reusstal wird so zum Kernraum für die räumliche und wirtschaftliche Entwicklung mit Ausstrahlungskraft für den ganzen Kanton. Die Bereiche Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Versorgung und Erholung sollen nachhaltig entwickelt werden, wobei ein koordinierendes Agglomerationsprogramm für den Talboden erarbeitet worden ist.

Die Siedlungsentwicklung hat sich deshalb prioritär an der vorhandenen und geplanten Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs und für den Langsamverkehr zu orientieren. Die Förderung des Tourismus konzentriert sich demgegenüber auf das Urserental, den Gotthardraum sowie die Lagen am Vierwaldstättersee. Den planerischen Absichten, die neue Transitachse wie oben formuliert räumlich nutzen zu können, stehen weitere zu erwartende Auswirkungen gegenüber.

Das Trendszenario aus dem Monitoring der Gotthardachse lässt insbesondere Folgendes für Umwelt und Wirtschaft erwarten: Entlang der Bergstrecke zwischen Erstfeld und Biasca werden die Lärmemissionen durch die Eisenbahn reduziert, auf der Nordzufahrt bis Erstfeld dagegen erhöht. Letzteres kann durchaus zu einem Konflikt mit der erhofften Siedlungsentwicklung im Talboden führen. Die grössten Entwicklungserwartungen hängen indes von der voraussichtlichen Inbetriebnahme des Kantonalbahnhofs ab: Dadurch würde das untere Reusstal sowohl aus dem Norden als auch aus dem Süden besser erreichbar.

Angebot und Nachfrage im Eisenbahnverkehr könnten zudem zunehmen, weil die Reisezeit in den Süden verkürzt wird. Die Prognosen für Uri rechnen in diesem Fall mit einem moderaten Bevölkerungs- und Beschäftigungswachstum in der Region selbst, unter anderem in den Sektoren Tourismus und Detailhandel. Das Gebiet Altdorf und die nähere Umgebung würden ausserdem direkt, auch als Folge des Kantonalbahnhofs, von den qualitativ besseren öV-Anschlüssen profitieren.

Flankierende Massnahmen entscheiden

Wie aus bisherigen Infrastrukturanalysen erkennbar ist, entscheiden flankierende Massnahmen und die Koordinationsstrategien der betroffenen Akteure über die weitere wirtschaftliche und räumliche Entwicklung mit. Konkrete Hinweise sind bereits in der Evaluation zum Lötschberg-Basistunnel formuliert, die fünf Jahre nach Eröffnung präsentiert worden ist[1]: Die Wachstumsprognosen sind hier grösstenteils eingetreten; allerdings wurden die Effekte eher überschätzt. Da der Kanton Uri, mit Ausnahme von Andermatt, touristisch weniger attraktiv ist, seien geringere Entwicklungseffekte aus dem Gotthard-Basistunnel absehbar.

Von regionalspezifischer Relevanz dürfte die asymmetrische Entwicklung entlang neuer Verkehrsverbindungen sein: Der Lötschbergtunnel hat dem Siedlungs- und Tourismusbereich im Oberwallis mehr Wachstum gebracht als im Berner Oberland. Die Befürchtungen, am Nordportal vom Bahnfernverkehr abgehängt zu werden, sind trotzdem nicht eingetreten. Die lokalen (Tourismus-)Akteure selbst haben Gegensteuer gegeben und innovative Gästeangebote organisiert.

Daher ist eine wichtige Erkenntnis aus systematischen Raumwirkungsanalysen: Regionale Entwicklungsprozesse werden in erster Linie durch die betroffenen Kantone, Regionen, Städte und Gemeinden selbst beeinflusst. Insofern warnen die ARE-Studien jeweils vor übertriebenen Hoffnungen: Keine der untersuchten Verkehrsinfrastrukturen habe tiefgreifende räumliche Prozesse ausgelöst, sondern vorhandene Trends verstärkt oder abgeschwächt.

Der Kanton Uri hat die raumplanerischen Hausaufgaben breit und angemessen angepackt. Relevant ist nun vor allem, wie die lokalen Akteure mit den Potenzialen in den Bereichen Wohnen, Tourismus und Gewerbe umgehen und allenfalls aufwerten können. In den kommenden zehn Jahren werden die unterschiedlichen Aktivitäten von Bund und Kantonen durch das Monitoring Gotthard-Achse erfasst und evaluiert. Bis dahin wird das Bild laufend schärfer werden, wie sich die neue Gotthard-Alpentransversale auf Raum und Verkehr in Uri und den anderen betroffenen Regionen auswirken wird.

Anmerkungen:

[01] Verkehrliche und räumliche Auswirkungen des Lötschberg-Basistunnels; Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 2012.

[02] Räumliche Auswirkungen der Verkehrsinfrastrukturen: Lernen aus der Vergangenheit … … für die Zukunft; Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 2007.TEC21, Fr., 2016.09.09

09. September 2016 Aurelio Vigani

Hohe Investitionen in die Nordzufahrt

Auf den nördlichen Zufahrtsstrecken zum Gotthard-Basistunnel wird viel Geld in die Abwehr von Naturgefahren investiert. Während an der Rigi der Schutzwald gepflegt werden muss, erstellen SBB und der Kanton Schwyz an der Axenstrecke neue Schutzbauten.

In knapp drei Monaten ist es so weit: Die ersten Züge werden fahrplanmässig durch den neuen Gotthard-Basistunnel rollen. Das Bauwerk hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen (vgl. TEC21 18–19/2016) und wird das auch in Zukunft tun. Dabei geht etwas vergessen, dass SBB, Bund und Kantone auch auf den Zufahrtstrecken viel Geld für die Sicherheit der Bahninfrastruktur und in den Schutz vor Naturgefahren investieren.

Ein erster Brennpunkt auf der Alpennordseite ist der Abschnitt an der Rigi-Nordflanke zwischen Immensee und Arth-Goldau, wo täglich 180 Züge vorbeifahren. Wenn voraussichtlich ab 2018 die Bahnstrecke zwischen Zug und Arth-Goldau auf der anderen Seite des Zugersees ausgebaut wird, werden vorübergehend auch die Züge von und nach Zürich über diesen Ast der Gotthardstrecke umgeleitet.

Oberhalb des Bahntrassees befindet sich mit fast 500 Hektaren der mit Abstand grösste Schutzwald, den die SBB selber besitzen. Er schützt die Bahnlinie – aber auch die Autobahn, die Kantonsstrasse, Starkstromleitungen und diverse Streusiedlungen – vor Stein- und Blockschlag, Rutschungen und Murgängen.

Das Konzept des integralen Risikomanagements zum Schutz der Bahnlinien vor Naturgefahren besteht aus drei Elementen. «Der flächig wirkende Schutzwald ist die Basis», sagt Albert Müller, Leiter Natur und Naturrisiken bei den SBB. Wo dieser die Sicherheit nicht gewährleistet, würden Schutzbauten erstellt. Das dritte Element ist die Überwachung – einerseits durch regelmässige Inspektionen vor Ort, andererseits mit dem laufend ausgebauten elektronischen Alarmsystem. Dank dem kann beispielsweise sofort reagiert werden, wenn ein Stein in ein Schutznetz fällt.

Registriert eine am Netz montierte Naturgefahrenalarmanlage eine schwere Erschütterung, werden die Züge im entsprechenden Abschnitt gestoppt. Bei geringeren Einwirkungen erhalten die Lokführer die Anweisung, das Tempo zu reduzieren, um den Zug notfalls stoppen zu können.

Grosse Investitionen in die Waldpflege

Seit 1980 sind am Nordhang der Rigi laut Müller insgesamt knapp 35 Mio. Fr. investiert worden. In diesem Betrag sind die Kosten für die Erschliessung, die Pflege des Schutzwalds, die Behebung von Sturmschäden und die Erstellung von Schutzbauten enthalten. Da der Schutz vor Naturgefahren eine Verbundaufgabe ist, teilen sich Bund, Kanton und SBB sowie weitere Waldeigentümer die Kosten. In die Schutzwaldpflege und den Erhalt der forstlichen Infrastrukturanlagen werden jährlich etwa 300 000 Franken investiert. Die Bemühungen zahlen sich aus.

«Der Schutzwald befindet sich in einem guten Zustand und erfüllt seine Funktion», sagt Josef Gabriel vom Amt für Wald und Naturgefahren des Kantons Schwyz. Im unteren Teil wächst ein gut strukturierter Mischwald mit einem hohen Anteil an Laubhölzern. Dieser wird ab etwa 1000 m ü. M. durch einen Tannen-Buchen-Wald abgelöst. Einige Sorgen bereitet allerdings die künftige Entwicklung des Walds. Derzeit ist unklar, wie gut er sich an den Klimawandel anpassen kann. Ein eingeschleppter Pilz bringt die meisten Eschen zum Absterben.

Und in höheren Lagen haben junge Weisstannen, Bergahorne und Eschen kaum eine Chance aufzuwachsen: Rehe, Gämsen und Rothirsche beissen die Knospen ab, was zu Lücken bei der natürlichen Baumartenverjüngung führt. Da sich das Problem verschärft, erarbeiten die Kantone Schwyz und Luzern ein umfassendes Wald-Wild-Konzept für die gesamte Rigi.

Weil der Schutzwald oberhalb der Bahnstrecke höchste Priorität geniesst, stehen für die Pflege weiterhin finanzielle Mittel zur Verfügung. Laut Gabriel ist das Ziel, den guten Zustand zu erhalten und den Schutzwald standortgerecht zu verjüngen. Parallel dazu arbeitet man mit den SBB an einem umfassenden Naturgefahrenprojekt. Dieses ist bei den Bundesbehörden eingereicht, beläuft sich auf 2.8 Mio. Franken und umfasst sämtliche Steinschlagquellen sowie 29 Bäche und temporär wasserführende Gräben (Runsen) an der Nordlehne der Rigi.

Geschiebesammler am Dornibach

Sicherheitsdefizite weist die Gotthard-Nordzufahrt auch im Abschnitt Axen zwischen Brunnen und Sisikon auf. Oberhalb des Urnersees ist der Dornibach ein Brennpunkt, der nun aber entschärft worden ist. Bei den schweren Unwettern im August 2005 verschüttete ein Murgang die Axenstrasse und die Gotthardlinie und lagerte etwa 5000 m³ Material ab. Nach vier Tagen war ein Gleis wieder befahrbar. Der Durchlass unter den beiden Brücken konnte bisher lediglich kleinere Murgänge schadlos in den See durchleiten.

Nach dem Ereignis bauten die SBB ein Überwachungs- und Warnsystem auf, das auch Messeinrichtungen zu Niederschlag und Abfluss sowie eine Videokamera umfasste. In kritischen Situationen konnten SBB-Mitarbeitende «Fahrt auf Sicht» anordnen oder den Zugverkehr stoppen. Diese Massnahmen taugten lediglich als Übergangslösung. Im Einzugsgebiet des Dornibachs hat das Gefahrenpotenzial für Murgänge aufgrund natürlicher Erosion in den letzten Jahren zudem zugenommen und wird sich weiter erhöhen. Ein Ereignis wie jenes 2005 kann sich jederzeit wiederholen.

Die SBB arbeiteten deshalb ein Projekt aus, um die Sicherheit an dieser exponierten Stelle unmittelbar bei einem Tunnelportal zu verbessern. Seit diesem Jahr reduziert nun oberhalb der beiden Brücken ein Geschiebesammler mit einem Fassungsvermögen von 10 000 m³ das Risiko deutlich. «Speziell ist, dass der Geschiebesammler aus topografischen Gründen asymmetrisch angeordnet ist», sagt Albert Müller. Normalerweise würden Geschiebesammler zentral zum Gerinne angelegt.

Eine mächtige Murgangbremse sorgt dafür, dass grosse Blöcke abgebremst und das Geschiebe in den Sammler umgelenkt wird. Um eine optimale Wirkung zu ermitteln, erstellte das Institut für Bau und Umwelt an der Hochschule für Technik in Rapperswil ein Modell im Massstab 1 : 50. Der Bau des Geschiebesammlers kostete rund 3.4 Mio. Franken. Mehr als zwei Drittel bezahlte die öffentliche Hand (Bund, Kanton und Bezirk Schwyz); den Rest, etwas weniger als eine Million Franken, übernahmen die SBB.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) beteiligte sich an diesem Projekt ebenfalls, aber nur geringfügig. Denn bald beginnt der Bau des neuen Tunnels, der Sisikon vom Nationalstrassenverkehr entlasten wird. Doch just an dieser Stelle wird dafür ein Installationsplatz inklusive Stollenzufahrt benötigt.

Heimtückische Dornirunse

Nur wenig südlich des Dornibachs befindet sich die Dornirunse. Ihr Einzugsgebiet bilden verzweigte Runsen in der steilen, felsigen Flanke des Fronalpstocks. Anders als der Dornibach führt die Dornirunse nur sporadisch Wasser, etwa bei starken Gewittern. Nachdem durch einen Felssturz im November 2008 rund 5000 m³ Gestein ins Runsensystem gelangten, wurde dieses im August des darauffolgenden Jahres durch ein heftiges Gewitter mobilisiert.

Der Murgang zerstörte einen im mittleren Teil der Runse gelegenen Geschiebesammler und verschüttete die Strasse nach Riemenstalden meterhoch. Im unteren Teil drang das Geröll ins Siedlungsgebiet vor und erreichte die Axenstrasse.

Der Kanton Schwyz, auf dessen Gebiet die Dornirunse liegt, erarbeitete daraufhin ein Projekt zum Schutz der Liegenschaften, der Strasse von Sisikon nach Riemenstalden sowie der Nationalstrasse und SBB-Gotthardlinie. «Den bisherigen Geschiebesammler mit einem Fassungsvermögen von wenigen hundert Kubikmetern ersetzen wir durch einen solchen mit 4000 m³», erklärt Daniel Bollinger, Leiter des Fachbereichs Naturgefahren beim Amt für Wald und Naturgefahren des Kantons Schwyz.

Das Fassungsvermögen des bis zu 11 m hohen Bauwerks mit einer Mauerkronenlänge von rund 70 m könne mindestens das Material für Ereignisse, die statistisch alle 30 Jahre auftreten würden, auffangen. Bei selteneren Ereignissen wird der Geschiebesammler überströmt. Damit das Bauwerk diesen Belastungen standhält, werden dessen Mauern mit 10 bis 15 m langen Ortsbetonbohrpfählen mit einem Durchmesser von 110 cm im Fels fundiert und mit bis zu 25 m langen vorgespannten Ankern zusätzlich gesichert.

Wenn das Fassungsvermögen des neuen Geschiebesammlers bei 100-jährlichen oder noch selteneren Ereignissen nicht ausreicht, leiten künftig Ablenkdämme das überschüssige Material in den Geschiebesammler des benachbarten Dornibachs. Bisher beobachtete man noch nie gleichzeitig ein Ereignis in der Dornirunse und im Dornibach, und ein Zusammenfallen ist, obwohl die beiden Einzugsgebiete praktisch am gleichen Ort liegen, laut Fachleuten unwahrscheinlich.

«Während in der Dornirunse sich das Material allmählich ansammelt und durch intensive Gewitter mobilisiert wird, lösen beim Dornibach eher lang anhaltende Niederschläge und Rutschungen ins Bachbett Murgänge aus», erläutert Bollinger.

Die Gesamtkosten betragen gut 7 Mio. Franken. Laut Bollinger hat die gewählte Lösung bezüglich des Nutzen-Kosten-Verhältnisses am besten abgeschnitten. Dieses betrage rund 1.7, wobei der Nutzen der gesteigerten Verfügbarkeit der Verkehrsinfrastrukturen nicht eingerechnet sei. Bisher sind die Riemenstalderstrasse als Baustellenzufahrt verstärkt sowie der untere Teil des Ablenkdamms gebaut worden. Nun beginnen die Arbeiten für den neuen Geschiebesammler. Der Aushub wird für den oberen Teil des Ablenkdamms verwendet.TEC21, Fr., 2016.09.09

09. September 2016 Lukas Denzler