Editorial

Außergwöhnlich wohnen

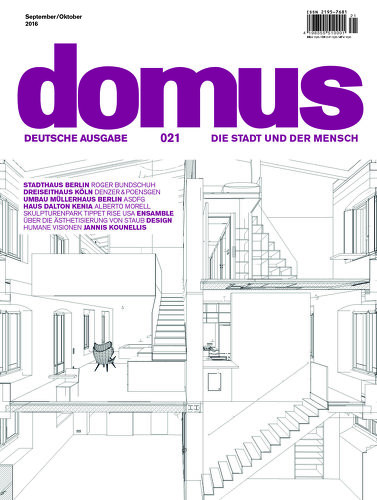

Wie wollen wir wohnen? Dieser Frage gehen manche ein Leben lang nach, einige nur in einer bestimmten Lebensphase, für andere gehört sie zum Berufsbild. Die deutsche Domus beschäftigt sich auf den nächsten Seiten ihrer spätsommerlichen Ausgabe mit der wohl luxuriösesten Form des Wohnens, dem eigenen Haus. Ob Eigenheim in der Stadt oder auf dem Land, ob alt oder neu, nah oder fern, ob nur für die Sommerferien oder das ganze Jahr - in dieser Ausgabe darf man träumen und sich inspirieren lassen.

Der Entwurf von Roger Bundschuh in Berlin, der schon in der Linienstraße ein für Berliner Verhältnisse auffälligeres Haus gebaut hat, bricht die typische Blockbebauung der Mehrfamilienhäuser in zwei Gebäudeteile und ein Treppenhaus auf. Die eine Hälfte ist einem Kunstsammler vorbehalten, in der anderen haben mehrere Familien Platz. Das nächste Projekt, das die deutsche Domus exklusiv vorstellt, befindet sich in einer kleinen Gemeinde bei Köln, die einst von Gehöften mit Scheunen und Stallungen geprägt war. Die Architekten Denzer & Poensgen griffen hier die Typologie des Dreiseithofs auf und überführten sie in eine zeitgenössischere Form: Eine geschlossene Natursteinmauer schottet das Haus gegen die Straße und die Öffentlichkeit ab. Da-hinter verstecken sich drei um einen kleinen Innenhof gruppierte Gebäudeflügel. Beim Müllerhaus in Berlin geht es ebenfalls um Rückgriffe auf die Vergangenheit. Das Haus im Hinterhof stammt aus dem Jahr 1844 – es war das erste überhaupt auf dem Prenzlauer Berg und steht somit unter Denkmalschutz. Den Hamburger Architekten asdfg gelang der Spagat, das Gebäude dennoch den heutigen ästhetischen wie funktionalen Anforderungen anzupassen.

Mit den weiteren außergewöhnlichen Lösungen für ein Wohnhaus schweift die deutsche Domus in die Ferne. Die Casa Dalton von Alberto Morell liegt an der kenianischen Küste. Eine enorme Freitreppe macht das Haus zum Programm: Aus den Privaträumen steigt man diese Treppe gen Himmel hinauf, um sodann auf die weite Landschaft zu schauen. Am Ende der Treppe wartet ein atemberaubender Blick auf das Meer. Pino Pizzigoni wiederum entwarf 1964 für einen Künstler ein Ferienhaus in Norditalien, das den Innenraum förmlich nach außen beult.

Dieser polygonale Bau öffnet sich mit seinen Auskragungen der Landschaft, wirkt aber von außen so uneinnehmbar wie eine Burg. Eine ebenfalls besonders Form des Wohnens entwickelte Robin Boyd 1958: Indem er zwei pavillonähnliche Gebäudeteile mit einem Dach überspannte, schuf er einen Innenhof, der weder außen noch innen ist.

Im US-Bundesstaat Montana ist ein riesiger Skulpturenpark entstanden: Das Ensamble Studio hat für das Tippet Rise Art Center einige überlebensgroße Figuren aus Beton geschaffen, die unwirklich, aber dennoch nicht fremd die Landschaft durchbrechen. Des Weiteren geht unser Editorial Brand Director Paolo Tumminelli in seinem Beitrag dem Phänomen Dyson nach. Denn anders als bei anderen Unternehmen üblich, die eine deutlich sichtbare Designlinie verfolgen, ist der rote Faden bei Dyson so unsichtbar wie Luft, die sich plötzlich materialisiert. Ein weiteres Phänomen eher gesellschaftlicher Art kommentiert unser Autor Michael Erlhoff. Er hat sich unser zunehmend enges bis abhängiges Verhältnis zu unseren Smartphones etwas genauer angesehen und in trefflicher Überspitzung kommentiert.

Nancy Jehmlich