Editorial

Superlative und Rekorde werden oft leichtfertig und überschwänglich verwendet, um die Bedeutung von Bauwerken und die Leistungen ihrer Urheber hervorzuheben. Beim Gotthard-Basistunnel, der offiziell am 1. Juni 2016 eröffnet und vorläufig der längste Eisenbahntunnel der Welt sein wird, ist die Bezeichnung als Schweizer Jahrhundertbauwerk jedoch zweifellos berechtigt. In der grossen Vorfreude – die Zeit- und Kostenziele können aller Voraussicht nach eingehalten werden – darf nicht vergessen gehen, dass beim Bauen auch Menschen ums Leben gekommen sind.

Vor fast 70 Jahren, 1947, fasste der Basler Ingenieur Eduard Gruner erstmals eine realistische Projektidee für den Basistunnel, damals noch gemischt für den Eisenbahn- und Strassenverkehr. Was folgte, war ein Hindernislauf, der nun als Lehrstoff für die Verkehrs- und Umweltpolitik in einer föderalistischen Demokratie dienen kann.

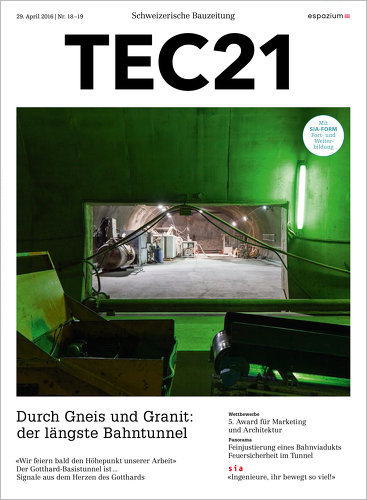

Vor allem aber hat die Fachwelt seither einiges über die Geologie der Schweizer Alpen dazugelernt: Zwar wurde die Gotthardregion aus militärischen Gründen schon vor über 100 Jahren intensiv erforscht und kartiert. Doch das anfängliche Basiswissen über mögliche geologische Störungen und über die Beschaffenheit des Gesteins weit unterhalb der Erdoberfläche stammte meist aus Annahmen und ergab längst kein vollständiges Bild. Die Hartnäckigkeit, den Basistunnel durch alle Widerstände und durch Gneis, Granit und Dolomitzucker durchzustossen, hat sich gelohnt.

Paul Knüsel

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Überall Bilbao | Ausgezeichnete Stahlarbeiten

12 PANORAMA

Bauverfahren für vorgespannte Stahlpilze | Feinjustierung eines Bahnviadukts | Feuersicherheit im Tunnel

19 VITRINE

Aktuelles aus der Baubranche | Swiss Tunnel Congress 2016

22 SIA

«Ingenieure, ihr bewegt so viel!» | Geologie bestimmte die optimale Linie | Teilzeit versus Führungsaufgaben? | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

26 VERANSTALTUNGEN

THEMA

28 DURCH GNEIS UND GRANIT

28 «WIR FEIERN BALD DEN HÖHEPUNKT UNSERER ARBEIT»

Daniela Dietsche

Renzo Simoni, Hauptverantwortlicher für den Gotthardtunnelbau, über organisatorische und personelle Aspekte des Vorhabens.

33 DER GOTTHARD-BASISTUNNEL IST …

Daniela Dietsche

57.1 km Länge, 17 Jahre Bauzeit und 13 weitere aufsehenerregende Fakten zum Jahrhundertbauwerk.

34 SIGNALE AUS DEM HERZEN DES GOTTHARDS

Daniela Dietsche et al.

Wer ein Gebirgsmassiv durchquert, lernt seine Geologie erst im Berg selbst kennen. Ein Beitrag über Störzonen und unerwartete Bewegungen in der Tiefe.

AUSKLANG

38 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

«Wir feiern bald den Höhepunkt unserer Arbeit»

(SUBTITLE) Interview mit Renzo Simoni

Der Gotthard-Basistunnel wird im Juni eröffnet. Mit Renzo Simoni, dem Vorsitzenden der AlpTransit Gotthard, haben wir über die noch zu erledigenden Aufgaben, die Zukunft der Mitarbeitenden und die Weiterverwendung des gesammelten Wissens gesprochen.

TEC21: Herr Simoni, am 1. Juni 2016 wird der Gotthard-Basistunnel eröffnet. Was ist bis dahin noch alles zu tun?

Renzo Simoni: Bis Ende Mai 2016 befinden wir uns im Testbetrieb. Insgesamt werden rund 3500 Fahrten mit bis zu 275 km/h durchgeführt. Es finden sowohl dynamische als auch statische Tests statt, um das Zusammenspiel aller im Tunnel eingebauten Komponenten in unterschiedlichen Betriebszuständen zu prüfen. Zudem laufen Fertigstellungs- und Instandsetzungsarbeiten, ausserdem sind Mängel zu beheben. Herausfordernd ist die logistische Koordination der verschiedenen Aufgaben. Dabei hilft ein detaillierter Plan für den 24-Stunden-Betrieb: Gearbeitet wird in vier Schichten zu sechs Stunden, die jeweils für Unterhaltsarbeiten bzw. den Testbetrieb zur Verfügung stehen. Das Ziel ist die Übergabe des betriebsbereiten Tunnels an die SBB am 1. Juni 2016.

TEC21: Und was geschieht unterdessen vor den Portalen?

Renzo Simoni: Auf den Zulaufstrecken – das heisst auf den Anschlussstrecken im Norden bis Altdorf und im Süden bis Giustizia – sind weitere Anpassungs-, Rückbau- und Rekultivierungsarbeiten fällig.

TEC21: Das sind zum Beispiel …?

Renzo Simoni: Im Kanton Uri führt die Stammlinie schon seit zwei Monaten über den Bahndamm, der neu das Nordportal des Gotthard-Basistunnels erschliesst. Die bisherige Linie nach Erstfeld kann daher vollständig rückgebaut werden; ebenso der Autobahnzubringer, der die alten Gleise bislang auf einer Brücke überquert. Diese Verbindungsstrasse wird künftig ebenerdig geführt. Derweil sind die Arbeiten an der offenen Bahnstrecke grösstenteils beendet. Das Rekultivieren und diverse Instandsetzungen nehmen jedoch noch einige Zeit in Anspruch.

TEC21: Und im Süden?

Renzo Simoni: Dort dauert das Ganze weniger lang, weil die Verlegung der Stammlinie zwischen Bodio und Biasca bereits erfolgt ist und der Rückbau abgeschlossen ist. Der ehemalige Installationsplatz wird nun rekultiviert. Generell dauern einzelne Pflegemassnahmen und ökologische Ausgleichsmassnahmen, im Süden und im Norden, noch Jahre. Nach der Inbetriebnahme der AlpTransit Gotthard sind beispielsweise Neophyten in den neu geschaffenen Biotopen zu bekämpfen, renaturierte Bachbette zu überwachen oder Ausgleichsflächen sachgerecht zu pflegen.

TEC21: Sind damit die schlaflosen Nächte vorbei?

Renzo Simoni: Es gibt durchaus Themen, bei denen wir Lösungen suchen müssen. So gibt es Bereiche im Tunnel, an denen die segmentierte Fahrleitung für den nahtlosen Übergang über einige Meter doppelt geführt wird. Ein stehender Zug kann hier einen Kurzschluss und Schäden an der Fahrleitung verursachen. Dieses Phänomen hat man im SBB-Netz erst in den letzten Jahren festgestellt. Ein Zug kann an den unmöglichsten Stellen stehen bleiben. Jetzt muss geklärt werden, wie man damit umgeht.

Zudem beschäftigt uns der reibungslose Einsatz der Software für die Bahnleittechnik. Weiter haben Messfahrten gezeigt, dass der Tunnelfunk ab gewissen Geschwindigkeiten nicht überall qualitativ gleich gut ist. Jetzt muss man baulich nachrüsten. Offene Fragen gibt es auch bei den mobilen Erhaltungstoren, die den Tunnel während der Erhaltungsschichten segmentieren, bei diversen Kühlsystemen und bei den Brandschutzklappen. Das sind alles Themen, die eigentlich hätten gelöst und erledigt sein müssen, bevor der Testbetrieb begonnen hat. Aber es läuft eben selten so wie im Schulbuch.

TEC21: Erreichen Sie den nächsten Meilenstein wie geplant?

Renzo Simoni: Es gibt diese fachlich klar erkannten Unzulänglichkeiten. Wir gehen aber davon aus, dass wir den nächsten Meilenstein erreichen. Das ist die Erteilung der Bewilligung des Probebetriebs durch das Bundesamt für Verkehr. Bis zur Übergabe müssen wir die Funktionalität und die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen im Tunnel nachweisen. Nur so können wir am 1. Juni dem Bund und den SBB einen betriebsbereiten Tunnel übergeben. Dann beginnt der sechsmonatige Probebetrieb. In dieser Zeit sind erneut diverse Nachweise zu erbringen, damit wir im Dezember fahrplanmässig in Betrieb gehen können.

TEC21: In der Probephase ist die Federführung bei der SBB?

Renzo Simoni: Das ist so. Unsere Leute arbeiten noch mit, aber die Gesamtverantwortung haben die SBB. Deshalb ist die Übergabe in diesem Juni der Höhepunkt unserer Arbeit, und den feiern wir. Nachher sind wir – salopp gesprochen – weg vom Fenster.

TEC21: Die AlpTransit Gotthard AG wird in naher Zukunft aufgelöst. Wie ist die Stimmung im Team?

Renzo Simoni: Man muss unterscheiden: Am Gotthard haben uns viele Mitarbeitende bereits verlassen, weil sie ihren Job erfüllt haben, so etwa Personen, die am Rohbau beschäftigt waren. Die am Ceneri oder für die Bahntechnik tätigen Mitarbeitenden sind so beschäftigt, dass sie sich zurzeit nicht allzu viele Gedanken machen müssen. Sicherheit gibt jedoch allen unser Programm «Libero» (Programm für Haltemassnahmen, Unterstützung bei Frühpensionierung, Outplacement etc.). Darin sind Funktionen definiert und in einem entsprechenden Prozess den Mitarbeitenden zugeordnet. Wir überprüfen zweimal pro Jahr, wie lang die jeweilige Funktion für das Projekt noch notwendig ist. Stellen wir fest, dass die Funktion einer Person innerhalb von zwei Jahren ab dem Betrachtungszeitpunkt ausläuft, muss der Vorgesetzte ein Standortgespräch führen. In den folgenden zwei Jahren wird dann gemeinsam eine für beide Seiten möglichst gute Lösung gesucht.

TEC21: Mit welchem Inhalt?

Renzo Simoni: Gemeinsam sind diverse Möglichkeiten erarbeitet worden, abhängig vom fachlichen Hintergrund, von der Lebensphase, dem Alter, den Vorstellungen der einzelnen Person etc. Im Anschluss versuchen wir eine Vereinbarung zu treffen, damit diese Person so lang bleiben kann, wie sie benötigt wird. Im Gegenzug kann man etwas anbieten, wie beispielsweise eine Halteprämie oder Unterstützung bei Outplacements oder Frühpensionierungen. Bis heute haben wir rund 30 Vereinbarungen unterschiedlichen Inhalts mit Mitarbeitenden abgeschlossen.

TEC21: Für die Mitarbeitenden ist also gut gesorgt – aber was passiert mit dem gesammelten Wissen?

Renzo Simoni: Gemäss Statuten soll die AlpTransit Gotthard AG aufgelöst werden, sobald die Achse Gotthard realisiert ist. Das schliesst den Ceneri mit ein, bezieht sich aber nicht auf die zurückgestellten Elemente. Jetzt ist die Frage, ob es den politischen Willen gibt, dass man unsere Erfahrung andernorts einsetzen möchte. Dazu braucht es die Zustimmung unseres Eigners SBB, aber auch die politische Akzeptanz. Im FABI-Gesetz steht, dass der Bund die SBB oder die Umsetzungsgesellschaften mit der Planung beauftragen kann. Es wird in der Schweiz weitere Tunnelprojekte geben – auch visionäre Projekte wie «cargo sous terrain» stehen im Raum. Dazu bräuchte es Bauherrenorganisationen, die entsprechendes Know-how besitzen.

TEC21: Dieses Projekt würde Sie reizen?

Renzo Simoni: Klar, das wäre visionär. Auch wenn bei diesem Projekt derzeit sowohl finanziell als auch politisch noch vieles offen ist.

TEC21: Das Know-how, das während der Realisierung des Gotthard-Basistunnels aufgebaut wurde, interessiert auch heute schon andere Organisationen. Sie sind zum Beispiel Mitglied des Beirats der Projektgesellschaft der Stuttgart-Ulm GmbH der Deutschen Bahn AG. Wie kam es dazu, und was ist Ihre Aufgabe?

Renzo Simoni: Ich wurde aufgrund meiner aktuellen Funktion berufen. Ich habe zum Beispiel in Stuttgart unser Risikomanagement vorgestellt, das Modell der Personalmassnahmen oder das Ausschreibungskonzept Bahntechnik – es gibt viele Themen, bei denen «Stuttgart 21» von unseren Erfahrungen profitieren möchte. Es freut mich, dass ich meine Erfahrung und mein Wissen von Bauherrschaft zu Bauherrschaft weitergeben kann. In den letzten Jahren wurde in Bezug auf «Stuttgart 21» vieles nicht korrekt dargestellt. Aus dem Projekt wird sich zudem eine einmalige städtebauliche Chance ergeben.

TEC21: Welche Erkenntnisse können Sie weitergeben?

Renzo Simoni: Was die finanziellen Belange angeht, ist es sinnvoll, bereits ab dem Stadium Kostenschätzung ein Risikomanagement aufzuziehen. Ziel ist, sämtliche Risiken zu erfassen und diese finanziell abzuschätzen, damit die entsprechenden Risikopuffer vorhanden sind. Das ist nicht einfach. Sobald höhere Investitionskosten absehbar sind, steigt das Risiko, dass ein Projekt politisch scheitert. Wichtig ist auch eine offene Kommunikation. Wenn es beispielsweise um eine offene Linienführung geht, müssen die Interessenspartner vor Ort von Anfang an einbezogen werden. So kann die Opposition schon in einem frühen Stadium gemindert respektive können allseits akzeptierbare Lösungen gefunden werden.

TEC21: Sie sprechen von der Linienführung im Kanton Uri?

Renzo Simoni: Genau. Der enge Lebensraum in der Urner Reussebene und der Verlauf der Anschlussstrecke wurden intensiv diskutiert und die verschiedensten Nutz- und Schutzinteressen berücksichtigt.

Die vertikale Linienführung im Bereich der Schächenquerung hat das Projekt verteuert und viel Zeit gekostet. Es gab intensive politische Auseinandersetzungen. Mit dem Ergebnis, dass man in Erstfeld im nördlichsten Los unterirdisch zwei Abzweiger gebaut hat. Dies ermöglicht eine spätere Anbindung für die Unterfahrung des Raums Schattdorf und die direkte Verbindung zwischen Gotthard-Basistunnel und Axentunnel. Das war eine Vorinvestition, die den Bund rund 60 Millionen Franken gekostet hat.

TEC21: Vor Baubeginn gab es grosse Unsicherheiten. Wie sind die Arbeiten rückblickend verlaufen?

Renzo Simoni: Der Bau ist gut gelaufen. Im Grossen und Ganzen sind die Störungen und Hindernisse aufgetaucht, die man erwartet hat. Dazu gehören die Intschizone, das Tavetscher Zwischenmassiv, die Pioramulde oder das Unterfahren der Stauseen Val Nalps und Santa Maria. Das ist sicher auch eine Errungenschaft der intensiven Vorauserkundungen (vgl. «Signale aus dem Herzen des Gotthards», S. 34). Sie haben das Projekt be-rechenbarer gemacht, und die eigentliche Bauzeit von 16 Jahren wich im Endeffekt kaum von der Prognose ab, in der mit 12 bis 16 Jahren gerechnet worden war.

TEC21: Der Gotthard-Basistunnel wird in Kürze eröffnet. Wie ist der Stand am Ceneri?

Renzo Simoni: Im Januar dieses Jahres haben die Mineure die letzten Durchbrüche gefeiert und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die ganze Flachbahn durch die Schweizer Alpen ist durchgehend ausgebrochen. Das war ein historisches Ereignis für dieses Projekt. Die Ausbauarbeiten laufen weiter, die Planung für den Einbau der Bahntechnik hat begonnen. Die Übergabe vom Rohbau an die Bahntechnik erfolgt im Herbst 2017. Es ist vorgesehen, dass der Ceneri auf den Fahrplanwechsel Ende 2020 in Betrieb geht.

TEC21: Die meistgenannten Personen im Zusammenhang mit dem Bau des Gotthard-Scheiteltunnels sind Alfred Escher und Louis Favre. Welche Person wird später in den Geschichtsbüchern stehen, wenn es um den Gotthard-Basistunnel geht?

Renzo Simoni: Wichtig waren die erste Abstimmung zur NEAT und der damit verbundene politische Durchbruch. Dies ist verbunden mit dem damaligen Verkehrsminister Adolf Ogi. Ich nehme deshalb an, dass sein Name mit diesem Jahrhundertbauwerk in Erinnerung bleiben wird. Nicht nur für den Gotthard-Basistunnel oder die Gotthardachse, sondern stellvertretend für die gesamte NEAT, am Gotthard wie auch am Lötschberg.TEC21, Fr., 2016.04.29

29. April 2016 Daniela Dietsche

Der Gotthard-Basistunnel ist …

(SUBTITLE) Das Jahrhundertbauwerk

… ein Bauwerk, eine Gesamtleistung und eine Infrastrukturinvestition, wie sie wohl nur alle Jahrhunderte einmal realisiert wird. Selbst die Auswahl der Besonderheiten und wichtigsten Daten beansprucht eine ganze Seite.

… die Verbindung zwischen Erstfeld im Urner

Reusstal und Bodio in der unteren Leventina, Kanton Tessin.

… ein 57.1 km langer Tunnel mit zwei Röhren, die von der Eisenbahn, ab kommendem Dezember im Fahrplanverkehr, jeweils einspurig durchfahren werden.

… eben und geradlinig. Die Trasse verläuft mit nur geringfügigen Steigungen und ohne enge Kurven auf einer Höhe von maximal 550 m ü. M.

… das Kernstück der Neuen Alpentransversale NEAT.

Mit Eröffnung des nachfolgenden Ceneri-Basistunnels 2020 wird die erste Flachbahn durch die Alpen Realität und die Schweiz an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen.

… nach 23 Jahren Planungs- und Bauzeit fertiggestellt. Die erste Sprengung fand am 4. November 1999 statt; im Sommer 2003 begann der Tunnelvortrieb.

… das grösste Investitionsprojekt in der Geschichte der Schweiz: 12.3 Mrd. Fr. mutmassliche Baukosten.

… ein sorgfältig gestaltetes Infrastrukturprojekt,

ein Symbol für die Verkehrsverlagerung und eine umweltverträgliche Verkehrspolitik in der Schweiz.

… ein Bauwerk, das den Waren- und Personenverkehr in Europa verändern wird.

… derzeit der längste Eisenbahntunnel der Welt, gefolgt vom Seikan-Tunnel (54 km) in Japan und vom Eurotunnel (50.5 km) unter dem Ärmelkanal. Der 64 km lange Brennertunnel (A/I) ist bereits im Bau.

… der tiefste Eisenbahntunnel der Welt mit einer Felsüberlagerung von bis zu 2300 m.

… eine weltweit beachtete Ingenieurleistung und ein Projekt mit Strahlkraft über die Schweizer Grenzen.

… ein System aus Röhren, Stollen und Schächten von insgesamt 151.84 km Länge. Querschläge alle 325 m verbinden die zwei getrennten Röhren.

… sowohl mit vier Tunnelbohrmaschinen (64 %) als auch im Sprengvortrieb (36 %) ausgebrochen worden und in fünf Teilabschnitten erstellt.

... mit mindestens 30 cm dickem Gewölbe aus Ortbeton zur Sicherung der Tragfähigkeit versehen.

… eine Herausforderung für die Bahntechnik: Erstmals in Europa werden Güterzüge und Hochgeschwindigkeitszüge im Mischverkehr durch Einspurtunnel geführt, was einen Strombedarf bis 2300 A verursacht. Ebenfalls besonders sind Temperaturen bis 40 °C, 70 % Luftfeuchtigkeit und salzhaltige Luft, die mit der Rollenden Landstrasse eingebracht wird.

Chronologie

1947 Erste Entwürfe für einen Gotthard-Basistunnel

1963 Varianten der NEAT werden geprüft

1989 Bundesrat beschliesst NEAT-Netzvariante

1992 Volks-Ja zur NEAT

1995 Debatte über Redimensionierung und Finanzierung (bis 1998)

1995 Definition der Linienführung

1996 Erste Vorbereitungsarbeiten in Sedrun

1998 Volksentscheid: Finanzierung der NEAT

1999 Beginn des Hauptvortriebs

2002 Erste Tunnelbohrmaschine im Einsatz

2010 Durchschlag Oströhre (15. Oktober)

2011 Durchschlag Weströhre (23. März)

2016 Eröffnung des Gotthard-BasistunnelsTEC21, Fr., 2016.04.29

29. April 2016 Daniela Dietsche

Signale aus dem Herzen des Gotthards

(SUBTITLE) Die Geologie des Gotthard-Basistunnels

Tiefbau und Geologie kann man nicht trennen: Grosse geologische Herausforderungen – unterschiedlichste Gesteinsschichten und Störungszonen – haben den Bau des 57 km langen Gotthard-Basistunnels geprägt. Mehrmals mussten die Ingenieure darauf reagieren.

Der Gotthard-Basistunnel darf als Schweizer Jahrhundertbauwerk bezeichnet werden. Die Berechtigung bezieht sich zum einen auf den fast 70 Jahre langen politischen Weg von der ersten Projektidee bis zur Eröffnung und zum anderen auf die natürlichen und technischen Hindernisse, die das Vorhaben anfänglich als hoch riskant oder gar unmöglich erscheinen liessen. Gewarnt wurde etwa vor dem «schwimmenden Gebirge», der Pioramulde: einer nahezu unüberwindlich befürchteten Störungszone. Die geologischen Erkenntnisse im tiefen Berg fielen schliesslich positiv aus. Mit unangenehmen Überraschungen waren die Tunnelbauer dagegen in anderen Fällen konfrontiert. Wie die schwierigen geologischen Verhältnisse gemeistert werden konnten und mit welchen Massnahmen deren Beherrschung gelang, wird weiter unten erklärt. Zunächst empfiehlt sich ein Blick auf die generelle geologische Situation, um einen Eindruck von der Dimension des Gotthard-Basistunnels (GBT) zu erhalten.

Die beim Bau durchörterten Gesteinsformationen ergeben eine anschauliche Darstellung des geologischen Aufbaus der Schweizer Zentralalpen. Vom Nordportal bei Erstfeld bis zum Südportal bei Bodio bohrten oder sprengten sich die Tunnelbauer durch drei – auch historisch und kulturell bezüglich ihrer Besiedlung an der Oberfläche – grundsätzlich verschiedene Gebirgsmassive: das Aarmassiv im Norden, aufgebaut aus Gneisen und Graniten, in der Mitte das vorwiegend aus denselben Gesteinsarten, aber in anderen Modifikationen zusammengesetzte Gotthardmassiv sowie die Penninische Gneiszone im Süden. Zwischen Aar- und Gotthardmassiv ist ein kleineres, von vielen Störungen durchzogenes Massiv eingebettet, das Tavetscher Zwischenmassiv (TZM). Dieses bildet das Tal des Vorderrheins, im oberen Teil Tavetsch genannt, und ist geologisch in ein stark gestörtes, rund 1150 m mächtiges, nördliches TZM und ein südliches, bautechnisch günstigeres, mehr als 2.3 km mächtiges TZM unterteilt – die Grenze verläuft ungefähr in der Talsohle.

Die Massive der Zentralalpen sind nicht homogen, sondern bestehen aus vielen unterschiedlich dicken Gesteinsschichten mit verschiedenen kristallinen Strukturen und Eigenschaften (vgl. Grafik S. 36 / 37). Die Alpenfaltung hat die Schichten vorwiegend steil bis senkrecht aufgerichtet, mit Ausnahme des südlichen, vom Alpenhauptkamm weiter entfernten Teils der Penninischen Gneiszone, dessen Schichten in einen horizontalen Verlauf abschwenken. Aufgrund dieser unterschiedlichen Schichtung unterscheidet die Geologie im Süden des GBT zwischen den alpennahen, senkrecht stehenden Lucomagno-Gneisen und den vorwiegend horizontal gebankten Leventina-Gneisen.

Tektonisch stark beanspruchte Störungen

Sowohl die grossen Massive als auch ihre mehr oder weniger homogenen Gesteinsschichten sind in der Regel nicht scharf voneinander abgegrenzt. Infolge gegenseitiger Verschiebungen sind die Störungsbereiche durch zerschertes oder zerriebenes Gestein getrennt. Die Geologie bezeichnet diese teilweise wenig stabilen Grenzstrukturen als «tektonisch stark beansprucht». Einige dieser unterschiedlich ausgebildeten Störungszonen sind an der Erdoberfläche erkennbar und waren den Geologen schon bekannt. Andere Störungen hingegen wurden bei den Erkundungsbohrungen vor Baubeginn oder erst bei Sondierbohrungen während des Tunnelvortriebs entdeckt, was Projektanpassungen und Verzögerungen zur Folge hatte. Die Breite der Störungszonen schwankt auf GBT-Niveau zwischen einigen Dezimetern und einigen hundert Metern.

Es gibt auch Ausnahmen unter den Grenzbereichen, wie Projektgeologe Franz Keller schildert[1]: «Aus geologischer Sicht am erstaunlichsten ist die Tatsache, dass […] jene Stelle, an der zwei grosse tektonische Einheiten – nämlich das Gotthardmassiv und das Tavetscher Zwischenmassiv – aneinander stossen, aus einer messerscharfen ungestörten Fuge besteht.» Das war aber die Ausnahme, denn Konzept, Detailprojektierung und besonders die Ausführung des GBT waren in wesentlichem Ausmass von den Störungszonen und den Massnahmen zu deren Beherrschung bestimmt.

Bautechnisch eher ein Vorteil war, dass eine grosse Anzahl unterschiedlicher Gesteinsschichten und Störungszonen ungefähr im rechten Winkel angefahren und durchörtert werden musste. Dadurch waren die Störungen dank vorauseilenden Sondierbohrungen überblickbar und beim Vortrieb relativ rasch durchfahrbar. Horizontale Schichten konnten hingegen, wenn sie von horizontal verlaufenden Störungen begleitet werden, ernsthafte und langwierige Hindernisse für einen Vortrieb der Tunnelbohrmaschine (TBM) sein. Bei Baubeginn waren 48 bautechnisch relevante Störzonen prognostiziert worden, von denen einige beim Vortrieb nicht angetroffen wurden. Im Gegenzug sind diverse unerwartete geologische Störungen eingetreten, sodass die effektive Anzahl deutlich grösser als die ursprüngliche Annahme gewesen sein dürfte. Im Folgenden werden drei repräsentative Beispiele von grossen Störungen sowie ihre Bewältigung näher beschrieben.

Tavetsch: nachgiebiger schwerer Einbau

Der nördliche Teil des Tavetscher Zwischenmassivs (TZM) ist eine unregelmässige Formation aus Schiefern, Phylliten und schiefrigen Gneisen. Seine geologische Erkundung erfolgte weitgehend im Vorfeld des Tunnelbaus. Der kritische Nordabschnitt ist 1150 m lang und weist eine Überlagerung von rund 800 m auf.

Seit den ersten Vorprojekten rechnete man mit grossen bautechnischen Schwierigkeiten aufgrund schwerer Druckerscheinungen in dieser Störungszone, weshalb neben diversen anderen Sondierbohrungen bereits 1997/98 eine 1750 m lange Schrägbohrung vom Talgrund bis unter Tunnelniveau abgeteuft wurde. Die Bohrungen zeigten auf, dass das Gebirge ein kleinräumiges Gemenge von weichen, duktil brechenden Gesteinen und harten, spröd brechenden Gesteinen ist – eine tunnelbautechnisch sehr anspruchsvolle Kombination. Von Anfang an war auch klar, dass ein zweispuriger Tunnelquerschnitt in einer derartigen Formation weder realisierbar noch stabilisierbar war und dass eine solche kritische Formation von einem nahe gelegenen Zwischenangriff aus angegangen werden musste, um nicht den gesamten Bau zu hemmen. So waren die Voruntersuchungen im TZM Nord mitentscheidend für das definitive Layout des GBT: zwei separate Röhren und ein Zwischenangriff mit Schacht bei Sedrun.

Wie aber sollte die kritische, 1150 m mächtige Zone in druckhaftem, mal weichem und duktilem, mal hartem und sprödem Gestein ausgebrochen und gesichert werden? Oder: Wie soll ein Tunnel gebohrt werden, wenn der frisch ausgebohrte Querschnitt sofort enger wird?[2] Ein vergleichbares Vorhaben war in der Schweiz in diesen Dimensionen noch nie angegangen worden. Diese als Konvergenz bezeichnete Phänomene wurden bislang erst an kleineren Ausbruchquerschnitten in anderen Gesteinen beobachtet und analysiert. Die Tunnelbautechnik berücksichtigt dazu zwei Bauprinzipien: das Widerstandsprinzip, bei dem der Tunnelquerschnitt so stark ausgebaut wird, dass er durch das Gebirge nicht zusammengedrückt werden kann. Diese Bauweise ist zuletzt in den 1990er-Jahren in Italien beim Bau der Transversalen durch den Apennin angewendet worden – respektive ist aus dem Kohlebergbau seit den 1930er-Jahren als Ausweichprinzip bekannt. Das Gebirge wird zusätzlich ausgebrochen, um mehr Raum zur Ausdehnung und zum Spannungsabbau zu schaffen.

In Vorversuchen zeigte sich bald, dass die Überlagerungshöhe im TZM von 800 m kombiniert mit dem grossen Ausbruchdurchmesser bis 13 m von einem Bauprinzip allein nicht bewältigbar war. Die Lösung brachte eine Verschmelzung beider Bauweisen – ein Novum im Tunnelbau: italienische Tunnelbauweise mit schwerem Ausbau für hohen Widerstand und deutsche Bergbaumethode mit Mehrausbruch und nachgiebiger Sicherung, um dem Gebirgsdruck auszuweichen. Der technische Aufwand stieg allerdings an: Radial wurden bis 70 cm mehr ausgebrochen, um die Konvergenz aufzufangen. Zudem wurden Anker für die Ortsbrustsicherung sowie nachgiebige, deformierbare und nachstellbare Stahlbögen zur Profilsicherung eingesetzt. Als weiteres Sicherungsmittel in diesem engen Raum wurde der mehrfach bewehrte Spritzbetonausbau für die Felssicherung gewählt. So gelang es, die 1150 kritischen Meter vom Zwischenangriff Sedrun aus in Tagesschritten von über 1 m langsam, aber stetig zwischen Januar 2005 und November 2007 auszubrechen und zu sichern.

Piora: High Noon mit Happy End

Wie Aufschlüsse an der Erdoberfläche und erste tastende Sondierungen noch vor Projektierungsbeginn befürchten liessen, lauerte an der Grenze zwischen dem Gotthardmassiv und der Penninischen Gneiszone ein geologisches Ungeheuer auf die Tunnelbauer: Der einige hundert Meter mächtige Zwischenraum zwischen den Hauptformationen ist bis in eine unbekannte grosse Tiefe mit zuckerkörnigem Dolomit unter hohem Wasserdruck ausgefüllt. Die Gebirgsüberlagerung beträgt an dieser Stelle rund 1800 m. Die Befürchtung war daher, dass dies für den Tunnelbau ein fast unüberwindliches Hindernis darstellt. Um Klarheit über das effektive Gefährdungspotenzial der Pioramulde zu erhalten, wurde vor 20 Jahren ein Sondierstollen von der Lukmanierpassstrasse bis zur Mulde erstellt. Das damalige Ergebnis hätte beinahe das Aus für das GBT-Projekt bedeutet.

Der mit einer Tunnelbohrmaschine vorgetriebene, horizontal angelegte Sondierstollen mit 5 m Durchmesser lag jedoch rund 300 m höher als das Niveau des geplanten Basistunnels. Auf dieser Höhe ist die Pioramulde rund 200 m breit und tatsächlich mit zuckerkörnigen Dolomit und Wasser unter hohem Druck gefüllt. Das mussten die Tunnelbauer am 31. März 1996 schmerzhaft erfahren, als vor dem Anbohren der Mulde grosse Wasser- und Sandmengen in den Sondierstollen einbrachen. Der Einbruch konnte gestoppt werden, aber der Basistunnel schien infrage gestellt. Weil die Tunnelbauer nicht aufgeben wollten, erkundeten sie auch die tieferen Gebirgslagen in der Umgebung der Pioramulde mit vier Sondierbohrungen. Erst dadurch wurde der glückliche, unerwartete und das Projekt in der ursprünglichen Form rettende Umstand aufgedeckt: Unterhalb des Sondierstollenniveaus verengt sich die klaffende Störungszone nicht nur, sondern wird auch rund 50 m über dem GBT-Niveau mit einem sogenannten Gipshut, einer harten, wenige Meter dicken wasserdichten Schicht, verschlossen. Die Mulde erstreckt sich zwar weit unter das Niveau des Basistunnels; sie ist aber mit kompaktem, gut zu bearbeitendem Anydritgestein gefüllt und führt kein Wasser. Damit war die zeitweise zum Schreckgespenst hochstilisierte Pioramulde zum überblickbaren geotechnischen Hindernis geschrumpft. Die 26 Sondierbohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 8300 m bis auf Tunnelniveau liessen eine rund 125 m lange Strecke erwarten, mit festem, trockenem und leicht zu bearbeitendem Dolomit-Anhydritgestein (Dolomitmarmor). Der problemlose TBM-Ausbruch dieses Abschnitts in nur zwei Wochen im Herbst 2008 konnte dies bestätigen.

MFS Faido: teure Überraschung

Vor dem Südportal verläuft der Tunnel durch wenig problematisch eingestuften Leventina-Gneis. Trotzdem sind beim Ausbruch der MFS Faido unerwartete und in ihrem Ausmass überraschende Störungszonen aufgefahren worden. Die Schichtung des Gesteins erwies sich als dermassen komplex und kleinräumig, dass die Befunde beim Ausbruch der ersten Röhre praktisch nicht auf die nachfolgende zweite Röhre im Abstand von rund 30 m übertragen werden konnten. Der Vortrieb nach dem Sprengverfahren war wegen der permanenten Gefahr von Niederbrüchen nur unter grössten Vorsichtsmassnahmen überhaupt möglich. Schliesslich wurde der widerspenstige zerklüftete Fels im Übergang vom Lucomagno- zum Leventina-Gneis, der entgegen den Prognosen genau durch die projektierte Multifunktionsstelle verlief, als zu grosses bautechnisches Risiko für den Ausbruch der Verzweigungskavernen mit bis zu 250 m² Querschnitt eingestuft. Die Lösung dieses Problems war die Verschiebung der grossen Kavernen für die Verzweigungen und Spurwechsel um rund 600 m nach Süden in den stabilen Leventina-Gneis, der keine aussergewöhnlichen Baumassnahmen erforderte.

Anmerkungen:

[01] Franz Keller in: SIA-Dokumentation D 025, AlpTransit-Tagung 2005, S. 72.

[02] In diesem druckhaften Gestein gibt es keine lineare Beziehung zwischen dem Ausbauwiderstand – der für die Erhaltung des Gleichgewichts zwischen Tunnelquerschnitt und gewachsenem Gebirge erforderlich ist – und der radialen Verschiebung, d. h. der Zunahme des ausgebrochenen Querschnitts.TEC21, Fr., 2016.04.29

29. April 2016 Daniela Dietsche