Editorial

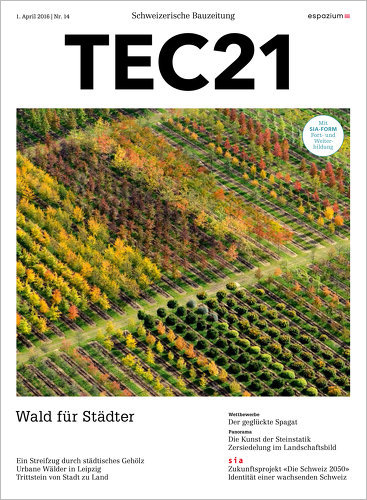

«Forestry is not about trees, it is about people.» Dieses Zitat stammt von Jack Westoby, der vor rund 40 Jahren für die Welternährungsorganisation FAO in Rom tätig war. Die zentrale Botschaft: Wie der Wald bewirtschaftet wird, hängt in erster Linie von den Menschen ab. Und dies gilt ganz besonders für urbane Wälder. In unmittelbarer Stadtnähe dienen diese Grünräume offensichtlich der Erholung. Wälder in und um unsere Siedlungen herum sind das Thema dieser Ausgabe von TEC21.

Oft sind es Gemeinden, die einen wichtigen Beitrag zur Bewirtschaftung im Erholungswald leisten. Eine Schweizer Eigenart im Vergleich zu anderen Ländern ist der hohe Anteil an kommunalem Wald. Zwei Drittel der hiesigen Wälder sind im Besitz von politischen Gemeinden, Bürgergemeinden, Genossenschaften oder Korporationen – ideale Voraussetzungen, um die Menschen miteinzubeziehen. Kreative und pragmatische Ansätze sind gefragt, denn oft sind die finanziellen Ressourcen beschränkt. Mehr Geld kann hingegen investiert werden, wenn ein Freizeitwald mit einer Flussrevitalisierung kombiniert umgestaltet wird, wie dies Frauenfeld beim Murgauenpark, einer Parzelle mitten in der Stadt, gelungen ist.

Seit einigen Jahren beschäftigt sich Leipzig mit der Frage, ob die Aufforstung von Brachflächen eine kostengünstige Möglichkeit ist, die Qualität des Lebensraums zu verbessern.

Lukas Denzler, Paul Knüsel

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Der geglückte Spagat

10 PANORAMA

Die Kunst der Steinstatik | Zersiedelung im Landschaftsbild

15 VITRINE

Neues für den Aussenraum

16 SIA

Zukunftsprojekt «Die Schweiz 2050» | Identität einer wachsenden Schweiz | Neuland bei den Normen | Fort- und Weiterbildung

21 VERANSTALTUNGEN

THEMA

22 WALD FÜR STÄDTER

22 EIN STREFIZUG DURCH STÄDTISCHES GEHÖLZ

Lukas Denzler

Urban Forestry ist keine neue Waldfunktion, sondern ein interdisziplinärer Job für Planer und Gestalter.

26 URBANE WÄLDER IN LEIPZIG

Lukas Denzler

Fehlt das Geld für teure Parkanlagen, bieten sich Aufforstungen als effektvolle Alternative an. Ein Besuch in der ostdeutschen Stadt Leipzig.

30 TRITTSTEIN VON STADT ZU LAND

Paul Knüsel

Der Murgauenpark in Frauenfeld ist eine gestaltete Freizeitanlage, ein naturnahes Waldstück und zugleich ein Modell für die entspannte Nutzungskombination.

AUSKLANG

33 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Ein Streifzug durch städtisches Gehölz

Stadtwälder und Parkanlagen bilden das Rückgrat der grünen Infrastruktur urbaner Räume. Urban Forestry umfasst sämtliche Tätigkeiten, die der Entwicklung und P!ege dieser Grünräume dienen. Die interdisziplinäre Aufgabe bringt es mit sich, dass Raumplaner, Förster, Gärtner und Landschaftsarchitekten vermehrt zusammenarbeiten.

Weltweit schreitet die Verstädterung voran. Schon heute lebt mehr als die Hälfte der Menschen urban. Stadtbäume und Wälder sind für die Lebensqualität in Ballungsräumen essenziell. Sie wirken ausgleichend aufs lokale Klima und kühlen während Hitzeperioden. Im Rahmen einer umfassenden Grünraumplanung werden städtische Baumbestände und Wälder zunehmend gemeinsam betrachtet. Getrennte Welten und Einflusssphären beginnen sich zu vermischen. Für das gemeinsame Tätigkeitsfeld gibt es auch Bezeichnungen: Urban Green oder Urban Forests. Doch verbirgt sich hinter diesen Begriffen – abgesehen von der engeren Zusammenarbeit der Disziplinen – wirklich etwas Neues? Oder handelt es sich um alten Wein in neuen Schläuchen?

Mehr als Forstwirtschaft

Urban Forestry ist wesentlich mehr als «Forstwirtschaft in Städten». Es ist ein Sammelbegriff für verschiedene Aktivitäten rund um Bäume, Pärke und Wald im urbanen Raum. Das Konzept, Bäume und Wald als Elemente der grünen Infrastruktur von Städten zu betrachten, stammt aus den USA. Im Zentrum stehen der Schutz und die Entwicklung von Gehölzen und mit Bäumen bewachsenen Flächen im gesamten urbanen Grünraum.Neben den ökologischen und klimatischen Aspekten ist die Freizeit- und Erholungsfunktion zentral.[1]

In Megastädten sind Grünräume auch für Touristen ein Anziehungspunkt: Den Central Park in New York besuchen jährlich 25 Millionen Menschen. Und in dieser Stadt erlebte das Pflanzen von Bäumen in den letzten Jahren dank der «Million Trees Initiative» einen regelrechten Boom. 70 % davon pflanzte die Stadt in Pärken und entlang von Strassen; 30 % steuerten private Personen bei, weshalb die Aktion auch zu einer sozialen Angelegenheit wurde. Nach acht Jahren war im letzten November das Ziel erreicht: Bürgermeister Bill de Blasio pflanzte in der Bronx den millionsten Baum.

In den USA wird der Begriff Urban Forestry interessanterweise oft gemeinsam mit Community Forestry verwendet.[2] Letzterer etablierte sich ursprünglich in Entwicklungsländern und bedeutet, die lokale Bevölkerung bei der Nutzung der Waldressourcen stärker miteinzubeziehen. Wenn aber wie in New York die urbane Bevölkerung zusammen mit den für die Grünräume zuständigen Stellen ihren Lebensraum mitgestaltet, so trifft dies in analoger Weise zu. Auch in Grossbritannien wird diese Komponente stark betont. Wälder ganz auf die Erholungsnutzung auszurichten, ist auf den Britischen Inseln weiter fortgeschritten als in vielen Ländern des europäischen Kontinents.

Und die Schweiz?

In Europa sind Urban-Forestry-Projekte vor allem aus dicht besiedelten Regionen bekannt. Und auch in der Schweiz kommt Bewegung in die Sache. Für Andreas Bernasconi, Mitinhaber des Planungsbüros Pan Bern, handelt es sich um typische Schnittstellenthemen, die interdisziplinär angepackt werden müssen. «In der Schweiz wird die Verzahnung von Siedlungsgebiet und Wald weiter zunehmen», ist er überzeugt. Bei Wäldern, die ans Siedlungsgebiet grenzten oder gar von diesem umschlossen seien, bestehe der gesellschaftliche Hauptzweck in der Regel in der Erholungs- und Freizeitnutzung. Besondere Herausforderungen seien dabei die Bereitstellung der finanziellen Mittel für deren Pflege sowie die widersprüchlichen gesellschaftlichen Wertvorstellungen im Umgang mit diesen Waldflächen.

In der Schweiz gibt es zahlreiche lokale Initiativen, die sich dem Tätigkeitsfeld von Urban Forestry zuordnen lassen – in der Regel in den Städten. Eine Übersicht dazu fehlt aber. Laut Bernasconi existiert auf nationaler Ebene zurzeit keine explizite Waldpolitik für den urbanen und periurbanen Raum. Eine solche könnte seiner Meinung nach neue Impulse setzen und die vielfältigen Ökosystemleistungen dieser Grünräume stärker ins Bewusstsein rücken. Besonders wichtig seien aber konkrete Beispiele, findet Bernasconi. In Zukunft könnten neue Ideen, so wie in der Architektur üblich, auch über Wettbewerbe ins Spiel gebracht werden.

Abschied von der Kielwassertheorie

Viel Erfahrung in der Bewirtschaftung stadtnaher Wälder hat Baden. Für Georg Schoop, den langjährigen Stadtförster, sind städtische Parkanlagen und Wald in einem Kontext zu sehen. Er unterstreicht aber den unterschiedlichen Charakter von Park und Wald. Während Ersterer architektonisch gut gestaltet sein müsse, stehe beim Wald das Ökosystem im Vordergrund.

In Ballungsräumen werde die Holzproduktion zunehmend sekundär, sagt Schoop. In Baden würden nur noch 15 % der Einnahmen aus dem Holzverkauf stammen. Den Löwenanteil generierten Dienstleistungen sowie projektbezogene Beiträge der öffentlichen Hand und von Sponsoren. Diese Entwicklung begann 1987, als sich die Ortsbürgergemeinde als Besitzerin des Badener Walds von der sogenannten Kielwassertheorie verabschiedete. Diese besagt, dass sämtliche Waldfunktionen wie Erholung, Naturschutz oder Schutz vor Naturgefahren im Kielwasser der Holznutzung automatisch erfüllt werden. Über weite Strecken des 20. Jahrhunderts bildete die Kielwassertheorie die Richtschnur. «Doch das funktioniert heute nicht mehr», sagt Schoop. Die Förster müssten sich überlegen, welche nutzenstiftenden Produkte sie der Bevölkerung anbieten können. Sodann gelte es, Verbündete für deren Umsetzung und Finanzierung zu gewinnen. Laut Schoop ist es aber auch Aufgabe der Forstfachleute, eine Treuhänderfunktion für den Wald als Lebensraum wahrzunehmen.

Von einer zu starken Möblierung des Walds rät der Stadtförster ab. Die Ergebnisse der vor einigen Jahren im Auftrag des Bundes durchgeführten Umfrage zur Wahrnehmung und Nutzung des Walds stützen dies. So werden beispielsweise Infrastrukturen und Biketrails kontrovers beurteilt und von einem grossen Teil der Bevölkerung abgelehnt.[3] Ein etabliertes Angebot in Baden ist etwa das Umweltbildungsprogramm. So bietet der Bereich Stadtökologie, der zum Forstamt gehört, verschiedene Angebote für die Schulen an. Diese Vermittlungstätigkeit sei gefragt, sagt Schoop, denn die Sehnsucht nach Natur sei gross. Mit entsprechenden Angeboten könne man auf diese Bedürfnisse eingehen.

Georg Schoop spricht auch von der «Anderswelt Wald». Sie stelle einen Gegenpol zur modernen, hektischen Welt dar. Am eindrücklichsten ist dies in Baden vielleicht im Teufelskeller zu erleben. Der Name stammt wohl von den zahlreichen Blöcken und Felsen aus Nagelfluh; dazwischen wachsen in den Mulden bis zu 50 m hohe Bäume. Die Stimmung hat etwas Mystisches. Wegen der Unzugänglichkeit wurde diese Waldpartie forstwirtschaftlich kaum genutzt. Heute ist der Teufelskeller ein Naturwaldreservat – während direkt darunter im Berg sich der Verkehr tagtäglich durch den Bareggtunnel zwängt …

Winterthur geht neue Wege

Eine spannende Entwicklung zeichnet sich auch in Winterthur ab. Seit Anfang Jahr bilden das Stadtforstamt und die Stadtgärtnerei eine organisatorische Einheit. Die Reorganisation hat auch finanzielle Hintergründe; Winterthur muss sparen. In die Verantwortung von Stadtgrün Winterthur, so der neue Name, gehören sämtliche Park- und Grünanlagen, das Verkehrsgrün, die Pflanzenproduktion, die Friedhöfe, der Wildpark, die Naturschutzgebiete sowie die Wälder. «Unser Auftrag lautet, durch Pflege und Entwicklung der Freiräume die Lebens- und Standortqualität der Gartenstadt Winterthur zu stärken», sagt Beat Kunz, der bisherige Stadtförster und Leiter von Stadtgrün Winterthur.

2007 analysierte Winterthur seine Stärken. Zu den 13 identifizierten Erfolgsfaktoren zählt auch die Gartenstadt. Was aber ist deren Zukunft? «Wir fassen den Begriff der Gartenstadt heute weiter», sagt Kunz, «dazu gehören auch die sieben bewaldeten Hügel». In einem Leitfaden sind Thesen zur Weiterentwicklung der Grünräume formuliert.[4] So ist von Waldrandpärken die Rede, und der Brüelberg, der sich wie eine Insel aus dem Siedlungsgebiet erhebt, wird als grosser Park betrachtet.

«Wir streben keinen durchgestalteten Wald an», betont Kunz, «bei der Waldbewirtschaftung wollen wir aber ästhetische Aspekte bewusst berücksichtigen.» Die unterschiedlichen Denkweisen bei Stadtgrün Winterthur ergänzten sich in idealer Weise, findet er.

Während die Förster die Entwicklung eines Waldbestands vor Augen hätten, lebten die Gärtner eher im Moment und würden vor allem die Baumbestände pflegen. Deshalb möchte Kunz möglichst bald die Altersstruktur der 13 000 Stadtbäume erheben lassen.

Freiwillige als Botschafter

Auch wenn sich der Wald stark an den Bedürfnissen von Erholung und Freizeit orientiere, sei eine Holznutzung im Wald weiterhin möglich, sagt Kunz. Kürzlich sorgte Winterthur auch mit der Suche nach Freiwilligen für Schlagzeilen. Mittlerweile sind 30 Personen als «Winti-Rangers» tätig. Sie erhalten von der Stadt Arbeitskleidung und werden unter Anleitung von Stadtgrün-Mitarbeitern für einfache Tätigkeiten im Wald und Unterhaltsarbeiten an Infrastrukturen eingesetzt. Die Winti-Rangers sollen aber nicht nur arbeiten; sie sollen auch Botschafter für den Wald sein und auf diese Weise einen Multiplikationseffekt erzielen. So umgesetzt, wird Urban Forestry tatsächlich ein Stück weit zu Community Forestry, wovon alle profitieren.

Urban Forestry – alter Wein in neuen Schläuchen? Einige der Herausforderungen im Erholungswald sind bekannt. Andere hingegen ergeben sich aus neuen gesellschaftlichen Bedürfnissen und der interdisziplinären Zusammenarbeit. Doch heute noch mehr als früher gilt: Bäume und Grünräume werden von allen Seiten bedrängt. Soll die grüne Infrastruktur jedoch Wirkung entfalten, ist ihr genügend Raum zuzugestehen.

Anmerkungen:

[01] Marco Pütz, Silvio Schmid, Andreas Bernasconi, Brigitte Wolf: «Urban Forestry: Definition, Trends und Folgerungen für die Waldakteure in der Schweiz», aus: Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 4, 2015

[02] vgl. z. B.: www.fs.fed.us > Managing the Land > Urban Forests > Urban and Community Program

[03] Waldmonitoring Soziokulturell BAFU/WSL, 2012

[04] Stadt Winterthur: Leitfaden zur Weiterentwicklung und Positionierung der Gartenstadt Winterthur. 2013

ArboCityNet

In der Schweiz ist 2014 ein disziplinenübergreifendes Netzwerk für Fachleute gegründet worden, die sich mit Urban Forestry in der Schweiz beschäftigen. Die Auftaktveranstaltung fand im Herbst 2015 im Zentrum Paul Klee statt (vgl. TEC21 48/2015).TEC21, Fr., 2016.04.01

01. April 2016 Lukas Denzler

Trittstein von Stadt zu Land

m Übergang zwischen Siedlung und Landschaft be!nden sich stille Raumreserven, die in vielfältige und naturnahe Erlebnisräume umgestaltet werden können. Ein Beispiel aus Frauenfeld zeigt, wie die Umsetzung mit erheblichem, aber lohnenswertem Aufwand gelingt.

Flurnamen verraten, wer oder was die betreffende Stelle für sich beansprucht hat: Ein «Mörderhölzli» gibt es mehrmals in der Ostschweiz; die meisten sind als Tatorte historisch registriert. Bedeutend harmloser klingt das «Räuber-und-Poli-Wäldeli» im Baselbiet; die Ortsangabe erklärt sich trotzdem von selbst. Seine genaue Herkunft lässt dagegen das «Buebewäldli» in Frauenfeld offen. Bekannt ist nur, dass sowohl Soldaten als auch jugendliche BMX-Fahrer das Waldstück entlang der Murg, freiwillig oder auf Befehl, zum Austoben benutzten.

Ein aktueller Besuch vor Ort zeigt, dass die Auswahl möglicher Namenspaten noch grösser geworden ist: Familien, Sportler und Naturliebhaber frequentieren das einstige, beinahe 5 Hektaren grosse Militärgelände mitten im Thurgauer Kantonshauptort. Aber auch Biber oder seltene Vögel und Fische dürfen hier heimisch werden. Verschiedene, auch gegensätzliche Nutzungsansprüche sind neuerdings willkommen; das Uferareal mit Wald und Wiese wird nun «Murgauenpark» genannt.

Vor sechs Jahren hat die Stadt Frauenfeld die Bundesparzelle für wenig Geld, rund 120 000 Franken, erworben. Seit letztem Herbst kommt sie als grosszügiger und lichter Erholungs- und Naturpark daher; nur wenige Gehminuten von Bahnhof und Stadtzentrum entfernt und umgeben von alten und neuen Wohn- und Gewerbequartieren. Der letzte, warme Sommer hat bereits viel Publikum unterschiedlichsten Alters ins ehemalige Buebewäldli gelockt: Jogger und Spaziergänger mit oder ohne Hund haben die Wahl zwischen kleiner und grosser Runde.

Kinder finden freien Zugang zu einem gemütlichen Badeplatz. Ein offener Holzpavillon darf von Gesellschaften für eine ungestörte Feier im Grünen gemietet werden. Derweil starten Wanderer und Naturfreunde hier eine abwechslungsreiche Tour entlang der Murg. Der Fluss quer durch Frauenfeld war an dieser Stelle seit dem 19. Jahrhundert in einen Kanal eingezwängt; inzwischen ist der ursprüngliche Auencharakter teilweise wiederhergestellt.

Stadtpark, Biotop und Landschaftsgarten

Die Umgestaltung beruht auf einem Masterplan von Staufer & Hasler Architekten, der die Ansprüche der Anwohner, der Stadtentwicklung und der Ökologie räumlich und gestalterisch in diesem grünen Stadtpark gleichberechtigt zu behandeln weiss. Das Wegnetz ist verdichtet; elegante Fussgängerbrücken schlängeln sich durch prächtige Altbaumbestände. Trauerweiden, Schwarzpappeln und andere wechselfeucht liebende Baumarten repräsentieren den halb offenen Übergangswald. Einem englischen Landschaftsgarten ähnlich sind auch die weiteren, inszenierten Natureffekte: Ein stillgelegter Kraftwerkskanal ist neu ein langer Ententeich, am Ende ergänzt durch ein Aussichtspodest. Und der unzugängliche Damm ist flachen Ufern mit überflutbaren Mulden und Furten gewichen. Die Natur ist revitalisiert, bleibt aber domestiziert. Doch das Fliessgewässer darf für eine sich ändernde Auendynamik sorgen. Nicht nur der Mensch, auch Fauna und Flora scheinen sich im Murgauenpark zurechtzufinden: Der Eisvogel geht bereits auf Nahrungssuche, und die Nase hat neue Laichplätze gefunden.

So naturnah und zurückhaltend sich die Freizeitanlage inzwischen präsentiert, so erheblich war der zuvor geleistete Umsetzungsaufwand. Der Überflutung musste mit einer unterirdischen Druckleitung nachgeholfen werden. Zudem wurde sehr viel Erdmaterial bewegt und wurden Dutzende Bäume gerodet, sodass sogar öffentlich dagegen protestiert wurde. 2011 war eine Abstimmung fällig: Der Urnengang war nicht unumstritten, wobei die Stadtbevölkerung mit über 60 % der Stimmen Kredit und Gestaltungsplan gutgeheissen hat.

Auftraggeber, Planer und die beteiligte Fachbehörde sind zufrieden, weil das erhoffte Gleichgewicht funktioniert. «Die skeptischen Stimmen sind inzwischen verstummt», bestätigt Fabrizio Hugentobler, Amtsleiter Freizeitanlagen und Sport der Stadt Frauenfeld. Thomas Hasler von Staufer & Hasler Architekten, den Verfassern des Masterplans, bestätigt, dass die Ursprungsidee «eines Parks im Wald, mitten in der Stadt» trotz Abstrichen am Entwurf gelungen ist. Der Bau eines Turms und einer Orangerie ist aus Kostengründen abgesagt worden. Das Gestaltungspotenzial ist nicht ausgereizt; wesentlicher für den Murgauenpark war jedoch, dass «die Zone räumlich und rechtlich verbindlich geschützt ist», so Hasler.

Nicht unerheblicher Aufwand

Dass die zuvor verwilderte Militärparzelle umgewandelt werden konnte, war einer weitsichtigen Planung und nicht zuletzt einer pragmatisch genutzten Konstellation zu verdanken. Ein ehemaliger Kraftwerkskanal trennt den Murgauenpark vom westlichen Wohngebiet. Als dieser aufgrund einer Neukonzessionierung zu renaturieren war, erkannte die Stadtbehörde die Gelegenheit, das gesamte Grundstück zur Grünzone im Siedlungsgebiet aufzuwerten. Der kommunale Richtplan «Natur und Landschaft» sah bereits ein übergeordnetes Grünraumkonzept vor. An der Nutzungsdiskussion beteiligte sich auch die Umweltbehörde des Kantons Thurgau mit dem eigenen Plan, das Fliessgewässer wie im Gewässerschutzgesetz verlangt zu revitalisieren. Das Resultat des Interessenaustauschs war der koordinierte Erholungs-, Freizeit- und Naturpark, der auf einem subventionsberechtigten Auenprojekt beruht. Bund und Kanton steuerten schliesslich fast die Hälfte der Umbau- und Gestaltungskosten bei. Der kantonale Wasserbauexperte Marco Baumann streicht die restituierte Auendynamik als Besonderheit heraus: «Der Fluss darf wieder für Abwechslung sorgen.»

Umgefallene Bäume und Totholz werden nur noch entfernt, wenn sie die Sicherheit der Besucher gefährden. Mit Drahtgitter geschützte Jungbäume weisen zudem darauf hin, dass der Biber nicht alles fressen darf und Neophyten wie die Robinie durch standorttypische Gehölzarten zu ersetzen sind. Umweltnaturwissenschafter Joggi Rieder schätzt aber nicht nur den erhöhten Ökowert, sondern auch die Wirkung des Standorts: «Die offene Aue ist ein Genuss fürs Auge; hier werden Mensch und Natur nicht gegeneinander ausgespielt.»

Der Murgauenpark ist primär dem Menschen zugedacht: Nirgends ist der Zutritt untersagt. Auch Schilder mit Nutzungsregeln sucht man vergebens. Ausser dem üblichen Littering ist bislang nichts Negatives aufgefallen. Gleichzeitig soll er den Nutzungsdruck auf benachbarte, höherwertige Naturräume puffern: Nur wenige hundert Meter flussabwärts liegt das national geschützte Naturreservat «Grosse Allmend»; hier muss der Mensch die eingeschränkte Nutzung respektieren.

Aufwertung der Siedlungsränder

Dass unterschiedliche Ansprüche und Interessen derart stimmig unter einen Hut gebracht werden konnten, macht den Murgauenpark zum beispielhaften, interdisziplinären Projekt.

Ausserordentlich ist ebenfalls, wie eine Waldfläche zum Bindeglied zwischen freier Landschaft und stark genutztem Siedlungsgebiet geworden ist. Insofern ist der Park auch eine vorsorgliche Investition in die weitere Siedlungsentwicklung von Frauenfeld, da die Nachbargebiete noch zu verdichten sind.

Aber nicht nur in Frauenfeld, auch anderswo ist das Bewusstsein gestiegen, dass der Siedlungsrand vermehrt als Erlebnisraum aufzuwerten ist, wenn die Siedlungsentwicklung nach innen qualitativ hochwertig vorangetrieben werden soll. In unmittelbarer Nähe zu verdichteten Wohnquartieren könnte hier, stärker als bisher, das spontane Naherholungsbedürfnis befriedigt werden. Zwar soll die räumliche Grenze zwischen Wohnquartier, Kulturland und Wald unangetastet bleiben; aber funktional und konzeptionell kann sie als urbaner Freiraum verstanden werden. Diesen Trend nehmen grossräumliche Entwicklungskonzepte bereits auf: Der Siedlungsrand wird zum Multifunktionsraum, der den zahlreichen Aufenthalts- und Bewegungsbedürfnissen der Bewohner gerecht und dazu gestalterisch angepasst werden soll.[1] Ebenso vernetzt er als Trittstein die besiedelte Agglomeration mit der offenen oder bewaldeten Landschaft. Richtet sich der Fokus in der Siedlungsentwicklung aber vermehrt auf die Landschaft, darf Letztere nicht vereinnahmt werden, weil sonst qualitative Einbussen drohen.

Den Planungsbedarf am Siedlungsrand hat beispielweise die Agglomerationsregion St. Gallen–Bodensee erkannt: «Landschaft für eine Stunde» heisst eine bereits veröffentlichte Modell- und Teststudie, die zur Aufwertung und Gestaltung von Übergangsräumen animieren will.2 Überregionale Planungen zeigen unter anderem informelle Aufwertungsansätze für attraktivere Naherholungsgebiete am Siedlungsrand auf.

Das Auf lichten von Wäldern, die Verbesserung der Zugänge oder die Vernetzung von Grünachsen entlang von Strassen oder Flüssen gehören zum beschriebenen Gestaltungsrepertoire, das als Leitfaden für weitere Siedlungsstandorte und Landschaftsräume übertragbar ist.

Ergänzend wird eine Potenzialanalyse für die siedlungsinterne Grünraumaufwertung durchgeführt;3 Ergebnisse sind im Lauf dieses Jahres zu erwarten.

Überraschend an beiden Konzeptstudien im sanktgallisch-thurgauischen Agglomerationsraum ist jedoch: Die Ideen und Anregungen ergeben sich aus einem partizipativen Verfahren. Anders als im Murgauenpark, der aus der Zusammenarbeit von Fachspezialisten entstand, kommen potenzielle Nutzer, Grundeigentümer und Anwohner aus sieben beteiligten Gemeinden, Städten und Quartieren zu Wort. In Workshops und Standaktionen wurden die Wünsche von Passanten und Interessenvertretern entgegengenommen. Ein solches Verfahren hat den Vorzug, dass «einseitig ausgerichtete Freiraumkonzepte geringe Chancen haben und zugunsten des Interessenausgleichs zurückzustellen sind», erklärt Michael Güller, federführender Planer und Mitinhaber von Güller Güller architecture urbanism in Zürich. Charakteristisch an den formulierten Ansprüchen sei, dass Vielfalt und Zahl der landschaftsplanerischen und -architektonischen Inputs eher gering ausgefallen sind. Die häufigsten Verbesserungen werden sowieso im Bereich der Zugänglichkeiten erwartet.

Die Beteiligung wertet Güller dennoch als Erfolg: «Denn dadurch kann das Interesse in der Bevölkerung für Freiräume mit besserer Nutzbarkeit und höheren Qualitäten auf jeden Fall geweckt werden.» Ob dereinst der Begriff «Partizipationswald» Eingang in das Register der Flurnamen finden wird?Flurnamen verraten, wer oder was die betreffende Stelle für sich beansprucht hat: Ein «Mörderhölzli» gibt es mehrmals in der Ostschweiz; die meisten sind als Tatorte historisch registriert. Bedeutend harmloser klingt das «Räuber-und-Poli-Wäldeli» im Baselbiet; die Ortsangabe erklärt sich trotzdem von selbst. Seine genaue Herkunft lässt dagegen das «Buebewäldli» in Frauenfeld offen. Bekannt ist nur, dass sowohl Soldaten als auch jugendliche BMX-Fahrer das Waldstück entlang der Murg, freiwillig oder auf Befehl, zum Austoben benutzten.

Ein aktueller Besuch vor Ort zeigt, dass die Auswahl möglicher Namenspaten noch grösser geworden ist: Familien, Sportler und Naturliebhaber frequentieren das einstige, beinahe 5 Hektaren grosse Militärgelände mitten im Thurgauer Kantonshauptort. Aber auch Biber oder seltene Vögel und Fische dürfen hier heimisch werden. Verschiedene, auch gegensätzliche Nutzungsansprüche sind neuerdings willkommen; das Uferareal mit Wald und Wiese wird nun «Murgauenpark» genannt.

Vor sechs Jahren hat die Stadt Frauenfeld die Bundesparzelle für wenig Geld, rund 120 000 Franken, erworben. Seit letztem Herbst kommt sie als grosszügiger und lichter Erholungs- und Naturpark daher; nur wenige Gehminuten von Bahnhof und Stadtzentrum entfernt und umgeben von alten und neuen Wohn- und Gewerbequartieren. Der letzte, warme Sommer hat bereits viel Publikum unterschiedlichsten Alters ins ehemalige Buebewäldli gelockt: Jogger und Spaziergänger mit oder ohne Hund haben die Wahl zwischen kleiner und grosser Runde.

Kinder finden freien Zugang zu einem gemütlichen Badeplatz. Ein offener Holzpavillon darf von Gesellschaften für eine ungestörte Feier im Grünen gemietet werden. Derweil starten Wanderer und Naturfreunde hier eine abwechslungsreiche Tour entlang der Murg. Der Fluss quer durch Frauenfeld war an dieser Stelle seit dem 19. Jahrhundert in einen Kanal eingezwängt; inzwischen ist der ursprüngliche Auencharakter teilweise wiederhergestellt.

Stadtpark, Biotop und Landschaftsgarten

Die Umgestaltung beruht auf einem Masterplan von Staufer & Hasler Architekten, der die Ansprüche der Anwohner, der Stadtentwicklung und der Ökologie räumlich und gestalterisch in diesem grünen Stadtpark gleichberechtigt zu behandeln weiss. Das Wegnetz ist verdichtet; elegante Fussgängerbrücken schlängeln sich durch prächtige Altbaumbestände. Trauerweiden, Schwarzpappeln und andere wechselfeucht liebende Baumarten repräsentieren den halb offenen Übergangswald. Einem englischen Landschaftsgarten ähnlich sind auch die weiteren, inszenierten Natureffekte: Ein stillgelegter Kraftwerkskanal ist neu ein langer Ententeich, am Ende ergänzt durch ein Aussichtspodest. Und der unzugängliche Damm ist flachen Ufern mit überflutbaren Mulden und Furten gewichen. Die Natur ist revitalisiert, bleibt aber domestiziert. Doch das Fliessgewässer darf für eine sich ändernde Auendynamik sorgen. Nicht nur der Mensch, auch Fauna und Flora scheinen sich im Murgauenpark zurechtzufinden: Der Eisvogel geht bereits auf Nahrungssuche, und die Nase hat neue Laichplätze gefunden.

So naturnah und zurückhaltend sich die Freizeitanlage inzwischen präsentiert, so erheblich war der zuvor geleistete Umsetzungsaufwand. Der Überflutung musste mit einer unterirdischen Druckleitung nachgeholfen werden. Zudem wurde sehr viel Erdmaterial bewegt und wurden Dutzende Bäume gerodet, sodass sogar öffentlich dagegen protestiert wurde. 2011 war eine Abstimmung fällig: Der Urnengang war nicht unumstritten, wobei die Stadtbevölkerung mit über 60 % der Stimmen Kredit und Gestaltungsplan gutgeheissen hat.

Auftraggeber, Planer und die beteiligte Fachbehörde sind zufrieden, weil das erhoffte Gleichgewicht funktioniert. «Die skeptischen Stimmen sind inzwischen verstummt», bestätigt Fabrizio Hugentobler, Amtsleiter Freizeitanlagen und Sport der Stadt Frauenfeld. Thomas Hasler von Staufer & Hasler Architekten, den Verfassern des Masterplans, bestätigt, dass die Ursprungsidee «eines Parks im Wald, mitten in der Stadt» trotz Abstrichen am Entwurf gelungen ist. Der Bau eines Turms und einer Orangerie ist aus Kostengründen abgesagt worden. Das Gestaltungspotenzial ist nicht ausgereizt; wesentlicher für den Murgauenpark war jedoch, dass «die Zone räumlich und rechtlich verbindlich geschützt ist», so Hasler.

Nicht unerheblicher Aufwand

Dass die zuvor verwilderte Militärparzelle umgewandelt werden konnte, war einer weitsichtigen Planung und nicht zuletzt einer pragmatisch genutzten Konstellation zu verdanken. Ein ehemaliger Kraftwerkskanal trennt den Murgauenpark vom westlichen Wohngebiet. Als dieser aufgrund einer Neukonzessionierung zu renaturieren war, erkannte die Stadtbehörde die Gelegenheit, das gesamte Grundstück zur Grünzone im Siedlungsgebiet aufzuwerten. Der kommunale Richtplan «Natur und Landschaft» sah bereits ein übergeordnetes Grünraumkonzept vor. An der Nutzungsdiskussion beteiligte sich auch die Umweltbehörde des Kantons Thurgau mit dem eigenen Plan, das Fliessgewässer wie im Gewässerschutzgesetz verlangt zu revitalisieren. Das Resultat des Interessenaustauschs war der koordinierte Erholungs-, Freizeit- und Naturpark, der auf einem subventionsberechtigten Auenprojekt beruht. Bund und Kanton steuerten schliesslich fast die Hälfte der Umbau- und Gestaltungskosten bei. Der kantonale Wasserbauexperte Marco Baumann streicht die restituierte Auendynamik als Besonderheit heraus: «Der Fluss darf wieder für Abwechslung sorgen.»

Umgefallene Bäume und Totholz werden nur noch entfernt, wenn sie die Sicherheit der Besucher gefährden. Mit Drahtgitter geschützte Jungbäume weisen zudem darauf hin, dass der Biber nicht alles fressen darf und Neophyten wie die Robinie durch standorttypische Gehölzarten zu ersetzen sind. Umweltnaturwissenschafter Joggi Rieder schätzt aber nicht nur den erhöhten Ökowert, sondern auch die Wirkung des Standorts: «Die offene Aue ist ein Genuss fürs Auge; hier werden Mensch und Natur nicht gegeneinander ausgespielt.»

Der Murgauenpark ist primär dem Menschen zugedacht: Nirgends ist der Zutritt untersagt. Auch Schilder mit Nutzungsregeln sucht man vergebens. Ausser dem üblichen Littering ist bislang nichts Negatives aufgefallen. Gleichzeitig soll er den Nutzungsdruck auf benachbarte, höherwertige Naturräume puffern: Nur wenige hundert Meter flussabwärts liegt das national geschützte Naturreservat «Grosse Allmend»; hier muss der Mensch die eingeschränkte Nutzung respektieren.

Aufwertung der Siedlungsränder

Dass unterschiedliche Ansprüche und Interessen derart stimmig unter einen Hut gebracht werden konnten, macht den Murgauenpark zum beispielhaften, interdisziplinären Projekt.

Ausserordentlich ist ebenfalls, wie eine Waldfläche zum Bindeglied zwischen freier Landschaft und stark genutztem Siedlungsgebiet geworden ist. Insofern ist der Park auch eine vorsorgliche Investition in die weitere Siedlungsentwicklung von Frauenfeld, da die Nachbargebiete noch zu verdichten sind.

Aber nicht nur in Frauenfeld, auch anderswo ist das Bewusstsein gestiegen, dass der Siedlungsrand vermehrt als Erlebnisraum aufzuwerten ist, wenn die Siedlungsentwicklung nach innen qualitativ hochwertig vorangetrieben werden soll. In unmittelbarer Nähe zu verdichteten Wohnquartieren könnte hier, stärker als bisher, das spontane Naherholungsbedürfnis befriedigt werden. Zwar soll die räumliche Grenze zwischen Wohnquartier, Kulturland und Wald unangetastet bleiben; aber funktional und konzeptionell kann sie als urbaner Freiraum verstanden werden. Diesen Trend nehmen grossräumliche Entwicklungskonzepte bereits auf: Der Siedlungsrand wird zum Multifunktionsraum, der den zahlreichen Aufenthalts- und Bewegungsbedürfnissen der Bewohner gerecht und dazu gestalterisch angepasst werden soll.1 Ebenso vernetzt er als Trittstein die besiedelte Agglomeration mit der offenen oder bewaldeten Landschaft. Richtet sich der Fokus in der Siedlungsentwicklung aber vermehrt auf die Landschaft, darf Letztere nicht vereinnahmt werden, weil sonst qualitative Einbussen drohen.

Den Planungsbedarf am Siedlungsrand hat beispielweise die Agglomerationsregion St. Gallen–Bodensee erkannt: «Landschaft für eine Stunde» heisst eine bereits veröffentlichte Modell- und Teststudie, die zur Aufwertung und Gestaltung von Übergangsräumen animieren will.2 Überregionale Planungen zeigen unter anderem informelle Aufwertungsansätze für attraktivere Naherholungsgebiete am Siedlungsrand auf.

Das Auf lichten von Wäldern, die Verbesserung der Zugänge oder die Vernetzung von Grünachsen entlang von Strassen oder Flüssen gehören zum beschriebenen Gestaltungsrepertoire, das als Leitfaden für weitere Siedlungsstandorte und Landschaftsräume übertragbar ist.

Ergänzend wird eine Potenzialanalyse für die siedlungsinterne Grünraumaufwertung durchgeführt;3 Ergebnisse sind im Lauf dieses Jahres zu erwarten.

Überraschend an beiden Konzeptstudien im sanktgallisch-thurgauischen Agglomerationsraum ist jedoch: Die Ideen und Anregungen ergeben sich aus einem partizipativen Verfahren. Anders als im Murgauenpark, der aus der Zusammenarbeit von Fachspezialisten entstand, kommen potenzielle Nutzer, Grundeigentümer und Anwohner aus sieben beteiligten Gemeinden, Städten und Quartieren zu Wort. In Workshops und Standaktionen wurden die Wünsche von Passanten und Interessenvertretern entgegengenommen. Ein solches Verfahren hat den Vorzug, dass «einseitig ausgerichtete Freiraumkonzepte geringe Chancen haben und zugunsten des Interessenausgleichs zurückzustellen sind», erklärt Michael Güller, federführender Planer und Mitinhaber von Güller Güller architecture urbanism in Zürich. Charakteristisch an den formulierten Ansprüchen sei, dass Vielfalt und Zahl der landschaftsplanerischen und -architektonischen Inputs eher gering ausgefallen sind. Die häufigsten Verbesserungen werden sowieso im Bereich der Zugänglichkeiten erwartet.

Die Beteiligung wertet Güller dennoch als Erfolg: «Denn dadurch kann das Interesse in der Bevölkerung für Freiräume mit besserer Nutzbarkeit und höheren Qualitäten auf jeden Fall geweckt werden.» Ob dereinst der Begriff «Partizipationswald» Eingang in das Register der Flurnamen finden wird?Flurnamen verraten, wer oder was die betreffende Stelle für sich beansprucht hat: Ein «Mörderhölzli» gibt es mehrmals in der Ostschweiz; die meisten sind als Tatorte historisch registriert. Bedeutend harmloser klingt das «Räuber-und-Poli-Wäldeli» im Baselbiet; die Ortsangabe erklärt sich trotzdem von selbst. Seine genaue Herkunft lässt dagegen das «Buebewäldli» in Frauenfeld offen. Bekannt ist nur, dass sowohl Soldaten als auch jugendliche BMX-Fahrer das Waldstück entlang der Murg, freiwillig oder auf Befehl, zum Austoben benutzten.

Ein aktueller Besuch vor Ort zeigt, dass die Auswahl möglicher Namenspaten noch grösser geworden ist: Familien, Sportler und Naturliebhaber frequentieren das einstige, beinahe 5 Hektaren grosse Militärgelände mitten im Thurgauer Kantonshauptort. Aber auch Biber oder seltene Vögel und Fische dürfen hier heimisch werden. Verschiedene, auch gegensätzliche Nutzungsansprüche sind neuerdings willkommen; das Uferareal mit Wald und Wiese wird nun «Murgauenpark» genannt.

Vor sechs Jahren hat die Stadt Frauenfeld die Bundesparzelle für wenig Geld, rund 120 000 Franken, erworben. Seit letztem Herbst kommt sie als grosszügiger und lichter Erholungs- und Naturpark daher; nur wenige Gehminuten von Bahnhof und Stadtzentrum entfernt und umgeben von alten und neuen Wohn- und Gewerbequartieren. Der letzte, warme Sommer hat bereits viel Publikum unterschiedlichsten Alters ins ehemalige Buebewäldli gelockt: Jogger und Spaziergänger mit oder ohne Hund haben die Wahl zwischen kleiner und grosser Runde.

Kinder finden freien Zugang zu einem gemütlichen Badeplatz. Ein offener Holzpavillon darf von Gesellschaften für eine ungestörte Feier im Grünen gemietet werden. Derweil starten Wanderer und Naturfreunde hier eine abwechslungsreiche Tour entlang der Murg. Der Fluss quer durch Frauenfeld war an dieser Stelle seit dem 19. Jahrhundert in einen Kanal eingezwängt; inzwischen ist der ursprüngliche Auencharakter teilweise wiederhergestellt.

Stadtpark, Biotop und Landschaftsgarten

Die Umgestaltung beruht auf einem Masterplan von Staufer & Hasler Architekten, der die Ansprüche der Anwohner, der Stadtentwicklung und der Ökologie räumlich und gestalterisch in diesem grünen Stadtpark gleichberechtigt zu behandeln weiss. Das Wegnetz ist verdichtet; elegante Fussgängerbrücken schlängeln sich durch prächtige Altbaumbestände. Trauerweiden, Schwarzpappeln und andere wechselfeucht liebende Baumarten repräsentieren den halb offenen Übergangswald. Einem englischen Landschaftsgarten ähnlich sind auch die weiteren, inszenierten Natureffekte: Ein stillgelegter Kraftwerkskanal ist neu ein langer Ententeich, am Ende ergänzt durch ein Aussichtspodest. Und der unzugängliche Damm ist flachen Ufern mit überflutbaren Mulden und Furten gewichen. Die Natur ist revitalisiert, bleibt aber domestiziert. Doch das Fliessgewässer darf für eine sich ändernde Auendynamik sorgen. Nicht nur der Mensch, auch Fauna und Flora scheinen sich im Murgauenpark zurechtzufinden: Der Eisvogel geht bereits auf Nahrungssuche, und die Nase hat neue Laichplätze gefunden.

So naturnah und zurückhaltend sich die Freizeitanlage inzwischen präsentiert, so erheblich war der zuvor geleistete Umsetzungsaufwand. Der Überflutung musste mit einer unterirdischen Druckleitung nachgeholfen werden. Zudem wurde sehr viel Erdmaterial bewegt und wurden Dutzende Bäume gerodet, sodass sogar öffentlich dagegen protestiert wurde. 2011 war eine Abstimmung fällig: Der Urnengang war nicht unumstritten, wobei die Stadtbevölkerung mit über 60 % der Stimmen Kredit und Gestaltungsplan gutgeheissen hat.

Auftraggeber, Planer und die beteiligte Fachbehörde sind zufrieden, weil das erhoffte Gleichgewicht funktioniert. «Die skeptischen Stimmen sind inzwischen verstummt», bestätigt Fabrizio Hugentobler, Amtsleiter Freizeitanlagen und Sport der Stadt Frauenfeld. Thomas Hasler von Staufer & Hasler Architekten, den Verfassern des Masterplans, bestätigt, dass die Ursprungsidee «eines Parks im Wald, mitten in der Stadt» trotz Abstrichen am Entwurf gelungen ist. Der Bau eines Turms und einer Orangerie ist aus Kostengründen abgesagt worden. Das Gestaltungspotenzial ist nicht ausgereizt; wesentlicher für den Murgauenpark war jedoch, dass «die Zone räumlich und rechtlich verbindlich geschützt ist», so Hasler.

Nicht unerheblicher Aufwand

Dass die zuvor verwilderte Militärparzelle umgewandelt werden konnte, war einer weitsichtigen Planung und nicht zuletzt einer pragmatisch genutzten Konstellation zu verdanken. Ein ehemaliger Kraftwerkskanal trennt den Murgauenpark vom westlichen Wohngebiet. Als dieser aufgrund einer Neukonzessionierung zu renaturieren war, erkannte die Stadtbehörde die Gelegenheit, das gesamte Grundstück zur Grünzone im Siedlungsgebiet aufzuwerten. Der kommunale Richtplan «Natur und Landschaft» sah bereits ein übergeordnetes Grünraumkonzept vor. An der Nutzungsdiskussion beteiligte sich auch die Umweltbehörde des Kantons Thurgau mit dem eigenen Plan, das Fliessgewässer wie im Gewässerschutzgesetz verlangt zu revitalisieren. Das Resultat des Interessenaustauschs war der koordinierte Erholungs-, Freizeit- und Naturpark, der auf einem subventionsberechtigten Auenprojekt beruht. Bund und Kanton steuerten schliesslich fast die Hälfte der Umbau- und Gestaltungskosten bei. Der kantonale Wasserbauexperte Marco Baumann streicht die restituierte Auendynamik als Besonderheit heraus: «Der Fluss darf wieder für Abwechslung sorgen.»

Umgefallene Bäume und Totholz werden nur noch entfernt, wenn sie die Sicherheit der Besucher gefährden. Mit Drahtgitter geschützte Jungbäume weisen zudem darauf hin, dass der Biber nicht alles fressen darf und Neophyten wie die Robinie durch standorttypische Gehölzarten zu ersetzen sind. Umweltnaturwissenschafter Joggi Rieder schätzt aber nicht nur den erhöhten Ökowert, sondern auch die Wirkung des Standorts: «Die offene Aue ist ein Genuss fürs Auge; hier werden Mensch und Natur nicht gegeneinander ausgespielt.»

Der Murgauenpark ist primär dem Menschen zugedacht: Nirgends ist der Zutritt untersagt. Auch Schilder mit Nutzungsregeln sucht man vergebens. Ausser dem üblichen Littering ist bislang nichts Negatives aufgefallen. Gleichzeitig soll er den Nutzungsdruck auf benachbarte, höherwertige Naturräume puffern: Nur wenige hundert Meter flussabwärts liegt das national geschützte Naturreservat «Grosse Allmend»; hier muss der Mensch die eingeschränkte Nutzung respektieren.

Aufwertung der Siedlungsränder

Dass unterschiedliche Ansprüche und Interessen derart stimmig unter einen Hut gebracht werden konnten, macht den Murgauenpark zum beispielhaften, interdisziplinären Projekt.

Ausserordentlich ist ebenfalls, wie eine Waldfläche zum Bindeglied zwischen freier Landschaft und stark genutztem Siedlungsgebiet geworden ist. Insofern ist der Park auch eine vorsorgliche Investition in die weitere Siedlungsentwicklung von Frauenfeld, da die Nachbargebiete noch zu verdichten sind.

Aber nicht nur in Frauenfeld, auch anderswo ist das Bewusstsein gestiegen, dass der Siedlungsrand vermehrt als Erlebnisraum aufzuwerten ist, wenn die Siedlungsentwicklung nach innen qualitativ hochwertig vorangetrieben werden soll. In unmittelbarer Nähe zu verdichteten Wohnquartieren könnte hier, stärker als bisher, das spontane Naherholungsbedürfnis befriedigt werden. Zwar soll die räumliche Grenze zwischen Wohnquartier, Kulturland und Wald unangetastet bleiben; aber funktional und konzeptionell kann sie als urbaner Freiraum verstanden werden. Diesen Trend nehmen grossräumliche Entwicklungskonzepte bereits auf: Der Siedlungsrand wird zum Multifunktionsraum, der den zahlreichen Aufenthalts- und Bewegungsbedürfnissen der Bewohner gerecht und dazu gestalterisch angepasst werden soll.1 Ebenso vernetzt er als Trittstein die besiedelte Agglomeration mit der offenen oder bewaldeten Landschaft. Richtet sich der Fokus in der Siedlungsentwicklung aber vermehrt auf die Landschaft, darf Letztere nicht vereinnahmt werden, weil sonst qualitative Einbussen drohen.

Den Planungsbedarf am Siedlungsrand hat beispielweise die Agglomerationsregion St. Gallen–Bodensee erkannt: «Landschaft für eine Stunde» heisst eine bereits veröffentlichte Modell- und Teststudie, die zur Aufwertung und Gestaltung von Übergangsräumen animieren will.2 Überregionale Planungen zeigen unter anderem informelle Aufwertungsansätze für attraktivere Naherholungsgebiete am Siedlungsrand auf.

Das Auf lichten von Wäldern, die Verbesserung der Zugänge oder die Vernetzung von Grünachsen entlang von Strassen oder Flüssen gehören zum beschriebenen Gestaltungsrepertoire, das als Leitfaden für weitere Siedlungsstandorte und Landschaftsräume übertragbar ist.

Ergänzend wird eine Potenzialanalyse für die siedlungsinterne Grünraumaufwertung durchgeführt;3 Ergebnisse sind im Lauf dieses Jahres zu erwarten.

Überraschend an beiden Konzeptstudien im sanktgallisch-thurgauischen Agglomerationsraum ist jedoch: Die Ideen und Anregungen ergeben sich aus einem partizipativen Verfahren. Anders als im Murgauenpark, der aus der Zusammenarbeit von Fachspezialisten entstand, kommen potenzielle Nutzer, Grundeigentümer und Anwohner aus sieben beteiligten Gemeinden, Städten und Quartieren zu Wort. In Workshops und Standaktionen wurden die Wünsche von Passanten und Interessenvertretern entgegengenommen. Ein solches Verfahren hat den Vorzug, dass «einseitig ausgerichtete Freiraumkonzepte geringe Chancen haben und zugunsten des Interessenausgleichs zurückzustellen sind», erklärt Michael Güller, federführender Planer und Mitinhaber von Güller Güller architecture urbanism in Zürich. Charakteristisch an den formulierten Ansprüchen sei, dass Vielfalt und Zahl der landschaftsplanerischen und -architektonischen Inputs eher gering ausgefallen sind. Die häufigsten Verbesserungen werden sowieso im Bereich der Zugänglichkeiten erwartet.

Die Beteiligung wertet Güller dennoch als Erfolg: «Denn dadurch kann das Interesse in der Bevölkerung für Freiräume mit besserer Nutzbarkeit und höheren Qualitäten auf jeden Fall geweckt werden.» Ob dereinst der Begriff «Partizipationswald» Eingang in das Register der Flurnamen finden wird?Flurnamen verraten, wer oder was die betreffende Stelle für sich beansprucht hat: Ein «Mörderhölzli» gibt es mehrmals in der Ostschweiz; die meisten sind als Tatorte historisch registriert. Bedeutend harmloser klingt das «Räuber-und-Poli-Wäldeli» im Baselbiet; die Ortsangabe erklärt sich trotzdem von selbst. Seine genaue Herkunft lässt dagegen das «Buebewäldli» in Frauenfeld offen. Bekannt ist nur, dass sowohl Soldaten als auch jugendliche BMX-Fahrer das Waldstück entlang der Murg, freiwillig oder auf Befehl, zum Austoben benutzten.

Ein aktueller Besuch vor Ort zeigt, dass die Auswahl möglicher Namenspaten noch grösser geworden ist: Familien, Sportler und Naturliebhaber frequentieren das einstige, beinahe 5 Hektaren grosse Militärgelände mitten im Thurgauer Kantonshauptort. Aber auch Biber oder seltene Vögel und Fische dürfen hier heimisch werden. Verschiedene, auch gegensätzliche Nutzungsansprüche sind neuerdings willkommen; das Uferareal mit Wald und Wiese wird nun «Murgauenpark» genannt.

Vor sechs Jahren hat die Stadt Frauenfeld die Bundesparzelle für wenig Geld, rund 120 000 Franken, erworben. Seit letztem Herbst kommt sie als grosszügiger und lichter Erholungs- und Naturpark daher; nur wenige Gehminuten von Bahnhof und Stadtzentrum entfernt und umgeben von alten und neuen Wohn- und Gewerbequartieren. Der letzte, warme Sommer hat bereits viel Publikum unterschiedlichsten Alters ins ehemalige Buebewäldli gelockt: Jogger und Spaziergänger mit oder ohne Hund haben die Wahl zwischen kleiner und grosser Runde.

Kinder finden freien Zugang zu einem gemütlichen Badeplatz. Ein offener Holzpavillon darf von Gesellschaften für eine ungestörte Feier im Grünen gemietet werden. Derweil starten Wanderer und Naturfreunde hier eine abwechslungsreiche Tour entlang der Murg. Der Fluss quer durch Frauenfeld war an dieser Stelle seit dem 19. Jahrhundert in einen Kanal eingezwängt; inzwischen ist der ursprüngliche Auencharakter teilweise wiederhergestellt.

Stadtpark, Biotop und Landschaftsgarten

Die Umgestaltung beruht auf einem Masterplan von Staufer & Hasler Architekten, der die Ansprüche der Anwohner, der Stadtentwicklung und der Ökologie räumlich und gestalterisch in diesem grünen Stadtpark gleichberechtigt zu behandeln weiss. Das Wegnetz ist verdichtet; elegante Fussgängerbrücken schlängeln sich durch prächtige Altbaumbestände. Trauerweiden, Schwarzpappeln und andere wechselfeucht liebende Baumarten repräsentieren den halb offenen Übergangswald. Einem englischen Landschaftsgarten ähnlich sind auch die weiteren, inszenierten Natureffekte: Ein stillgelegter Kraftwerkskanal ist neu ein langer Ententeich, am Ende ergänzt durch ein Aussichtspodest. Und der unzugängliche Damm ist flachen Ufern mit überflutbaren Mulden und Furten gewichen. Die Natur ist revitalisiert, bleibt aber domestiziert. Doch das Fliessgewässer darf für eine sich ändernde Auendynamik sorgen. Nicht nur der Mensch, auch Fauna und Flora scheinen sich im Murgauenpark zurechtzufinden: Der Eisvogel geht bereits auf Nahrungssuche, und die Nase hat neue Laichplätze gefunden.

So naturnah und zurückhaltend sich die Freizeitanlage inzwischen präsentiert, so erheblich war der zuvor geleistete Umsetzungsaufwand. Der Überflutung musste mit einer unterirdischen Druckleitung nachgeholfen werden. Zudem wurde sehr viel Erdmaterial bewegt und wurden Dutzende Bäume gerodet, sodass sogar öffentlich dagegen protestiert wurde. 2011 war eine Abstimmung fällig: Der Urnengang war nicht unumstritten, wobei die Stadtbevölkerung mit über 60 % der Stimmen Kredit und Gestaltungsplan gutgeheissen hat.

Auftraggeber, Planer und die beteiligte Fachbehörde sind zufrieden, weil das erhoffte Gleichgewicht funktioniert. «Die skeptischen Stimmen sind inzwischen verstummt», bestätigt Fabrizio Hugentobler, Amtsleiter Freizeitanlagen und Sport der Stadt Frauenfeld. Thomas Hasler von Staufer & Hasler Architekten, den Verfassern des Masterplans, bestätigt, dass die Ursprungsidee «eines Parks im Wald, mitten in der Stadt» trotz Abstrichen am Entwurf gelungen ist. Der Bau eines Turms und einer Orangerie ist aus Kostengründen abgesagt worden. Das Gestaltungspotenzial ist nicht ausgereizt; wesentlicher für den Murgauenpark war jedoch, dass «die Zone räumlich und rechtlich verbindlich geschützt ist», so Hasler.

Nicht unerheblicher Aufwand

Dass die zuvor verwilderte Militärparzelle umgewandelt werden konnte, war einer weitsichtigen Planung und nicht zuletzt einer pragmatisch genutzten Konstellation zu verdanken. Ein ehemaliger Kraftwerkskanal trennt den Murgauenpark vom westlichen Wohngebiet. Als dieser aufgrund einer Neukonzessionierung zu renaturieren war, erkannte die Stadtbehörde die Gelegenheit, das gesamte Grundstück zur Grünzone im Siedlungsgebiet aufzuwerten. Der kommunale Richtplan «Natur und Landschaft» sah bereits ein übergeordnetes Grünraumkonzept vor. An der Nutzungsdiskussion beteiligte sich auch die Umweltbehörde des Kantons Thurgau mit dem eigenen Plan, das Fliessgewässer wie im Gewässerschutzgesetz verlangt zu revitalisieren. Das Resultat des Interessenaustauschs war der koordinierte Erholungs-, Freizeit- und Naturpark, der auf einem subventionsberechtigten Auenprojekt beruht. Bund und Kanton steuerten schliesslich fast die Hälfte der Umbau- und Gestaltungskosten bei. Der kantonale Wasserbauexperte Marco Baumann streicht die restituierte Auendynamik als Besonderheit heraus: «Der Fluss darf wieder für Abwechslung sorgen.»

Umgefallene Bäume und Totholz werden nur noch entfernt, wenn sie die Sicherheit der Besucher gefährden. Mit Drahtgitter geschützte Jungbäume weisen zudem darauf hin, dass der Biber nicht alles fressen darf und Neophyten wie die Robinie durch standorttypische Gehölzarten zu ersetzen sind. Umweltnaturwissenschafter Joggi Rieder schätzt aber nicht nur den erhöhten Ökowert, sondern auch die Wirkung des Standorts: «Die offene Aue ist ein Genuss fürs Auge; hier werden Mensch und Natur nicht gegeneinander ausgespielt.»

Der Murgauenpark ist primär dem Menschen zugedacht: Nirgends ist der Zutritt untersagt. Auch Schilder mit Nutzungsregeln sucht man vergebens. Ausser dem üblichen Littering ist bislang nichts Negatives aufgefallen. Gleichzeitig soll er den Nutzungsdruck auf benachbarte, höherwertige Naturräume puffern: Nur wenige hundert Meter flussabwärts liegt das national geschützte Naturreservat «Grosse Allmend»; hier muss der Mensch die eingeschränkte Nutzung respektieren.

Aufwertung der Siedlungsränder

Dass unterschiedliche Ansprüche und Interessen derart stimmig unter einen Hut gebracht werden konnten, macht den Murgauenpark zum beispielhaften, interdisziplinären Projekt.

Ausserordentlich ist ebenfalls, wie eine Waldfläche zum Bindeglied zwischen freier Landschaft und stark genutztem Siedlungsgebiet geworden ist. Insofern ist der Park auch eine vorsorgliche Investition in die weitere Siedlungsentwicklung von Frauenfeld, da die Nachbargebiete noch zu verdichten sind.

Aber nicht nur in Frauenfeld, auch anderswo ist das Bewusstsein gestiegen, dass der Siedlungsrand vermehrt als Erlebnisraum aufzuwerten ist, wenn die Siedlungsentwicklung nach innen qualitativ hochwertig vorangetrieben werden soll. In unmittelbarer Nähe zu verdichteten Wohnquartieren könnte hier, stärker als bisher, das spontane Naherholungsbedürfnis befriedigt werden. Zwar soll die räumliche Grenze zwischen Wohnquartier, Kulturland und Wald unangetastet bleiben; aber funktional und konzeptionell kann sie als urbaner Freiraum verstanden werden. Diesen Trend nehmen grossräumliche Entwicklungskonzepte bereits auf: Der Siedlungsrand wird zum Multifunktionsraum, der den zahlreichen Aufenthalts- und Bewegungsbedürfnissen der Bewohner gerecht und dazu gestalterisch angepasst werden soll.1 Ebenso vernetzt er als Trittstein die besiedelte Agglomeration mit der offenen oder bewaldeten Landschaft. Richtet sich der Fokus in der Siedlungsentwicklung aber vermehrt auf die Landschaft, darf Letztere nicht vereinnahmt werden, weil sonst qualitative Einbussen drohen.

Den Planungsbedarf am Siedlungsrand hat beispielweise die Agglomerationsregion St. Gallen–Bodensee erkannt: «Landschaft für eine Stunde» heisst eine bereits veröffentlichte Modell- und Teststudie, die zur Aufwertung und Gestaltung von Übergangsräumen animieren will.[2] Überregionale Planungen zeigen unter anderem informelle Aufwertungsansätze für attraktivere Naherholungsgebiete am Siedlungsrand auf.

Das Auf lichten von Wäldern, die Verbesserung der Zugänge oder die Vernetzung von Grünachsen entlang von Strassen oder Flüssen gehören zum beschriebenen Gestaltungsrepertoire, das als Leitfaden für weitere Siedlungsstandorte und Landschaftsräume übertragbar ist.

Ergänzend wird eine Potenzialanalyse für die siedlungsinterne Grünraumaufwertung durchgeführt;[3] Ergebnisse sind im Lauf dieses Jahres zu erwarten.

Überraschend an beiden Konzeptstudien im sanktgallisch-thurgauischen Agglomerationsraum ist jedoch: Die Ideen und Anregungen ergeben sich aus einem partizipativen Verfahren. Anders als im Murgauenpark, der aus der Zusammenarbeit von Fachspezialisten entstand, kommen potenzielle Nutzer, Grundeigentümer und Anwohner aus sieben beteiligten Gemeinden, Städten und Quartieren zu Wort. In Workshops und Standaktionen wurden die Wünsche von Passanten und Interessenvertretern entgegengenommen. Ein solches Verfahren hat den Vorzug, dass «einseitig ausgerichtete Freiraumkonzepte geringe Chancen haben und zugunsten des Interessenausgleichs zurückzustellen sind», erklärt Michael Güller, federführender Planer und Mitinhaber von Güller Güller architecture urbanism in Zürich. Charakteristisch an den formulierten Ansprüchen sei, dass Vielfalt und Zahl der landschaftsplanerischen und -architektonischen Inputs eher gering ausgefallen sind. Die häufigsten Verbesserungen werden sowieso im Bereich der Zugänglichkeiten erwartet.

Die Beteiligung wertet Güller dennoch als Erfolg: «Denn dadurch kann das Interesse in der Bevölkerung für Freiräume mit besserer Nutzbarkeit und höheren Qualitäten auf jeden Fall geweckt werden.» Ob dereinst der Begriff «Partizipationswald» Eingang in das Register der Flurnamen finden wird?

Anmerkungen:

[01] Entwicklungsplanung Leimental-Birseck-Allschwil BL; Berichte und Testplanungen einsehbar unter: www.baselland.ch

[02] «Landschaft für eine Stunde», Aufwertung und Gestaltung der Übergangsräume von Siedlung zu offener Landschaft, Schlussbericht Agglomeration St. Gallen–Bodensee, 2015

[03] Agglomerationsprogramm Regio Appenzell Ausserrhoden–St. Gallen-Bodensee; www.regio-stgallen.chTEC21, Fr., 2016.04.01

01. April 2016 Paul Knüsel