Editorial

Die wichtigste Aufgabe der Gebäudehülle besteht darin, Innenräume vor Umwelteinflüssen zu schützen. Traditionell kommt der Fassade noch eine weitere Rolle zu: Sie vermittelt zwischen innen und aussen. Ihre bauphysikalische Beschaffenheit bestimmt, wie das Innere belichtet, belüftet und beschallt wird; ihre Gestaltung wiederum prägt das Gesicht, das ein Gebäude seiner Umgebung präsentiert, und damit letztlich auch dessen Bedeutung für die Öffentlichkeit.

Neue Material- und Konstruktionstechnologien machen es möglich, dass heutige Fassaden noch mehr leisten und einen zusätzlichen Nutzen für das Gebäude und seine Umgebung generieren – etwa indem sie Elektrizität, Wärme und saubere Luft produzieren, Informationen vermitteln oder Lebensräume für diverse Tierarten bieten.

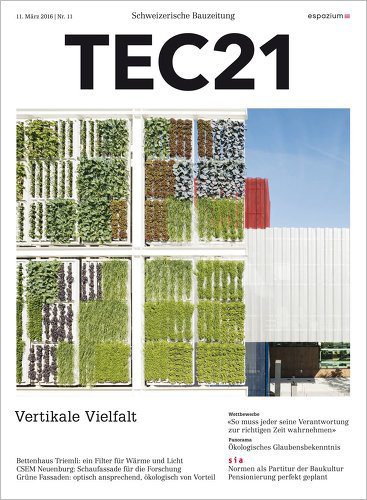

In diesem Heft geht es um drei Varianten dieser gewinnbringenden Konstruktionen. Wir untersuchen eine neuartige Photovoltaikfassade und begrünte Fassaden, die als vertikale Gärten das Stadtklima verbessern. Und wir beschäftigen uns mit einer expressiv geschuppten Glashülle, dank der das scheinbar Unmögliche gelang: einem Neubau die gewünschte städtebauliche Präsenz als vollverglaster Kubus zu verleihen, ohne auf eine höchstwertige Umsetzung des Wärme- und Kälteschutzes zu verzichten. Alle drei Fassadenvariationen tragen folglich passiv oder aktiv dazu bei, die Vielfalt der Gebäudefunktionen im Siedlungsraum zu erhöhen.

Judit Solt, Paul Knüsel