Editorial

Licht ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Am Tageslicht und seiner Intensität gibt es nicht viel zu ändern. Lediglich die Stunden, die wir uns im Freien aufhalten, können wir selbst bestimmen. Je kürzer und dunkler die Tage im Winter jedoch werden, umso wichtiger wird das Kunstlicht in Innenräumen.

In den 1840er-Jahren liess Thomas Alva Edison die erste Glühlampe mit einem Glühfaden aus Platin patentieren. Viele Jahre der Entwicklung und Forschung, nicht zuletzt auch die Debatte über die Energieeffizienz haben aus spärlich leuchtenden Lichtquellen hochtechnologische Beleuchtung gemacht, aus der mithilfe von Planungsbüros ausgeklügelte Lichtkonzepte für Innenräume entstehen.

Anhand von vier Beispielen zeigt dieses Heft, wie aktuell das Thema Licht und Beleuchtung in Lehre, Forschung und Architektur heute ist.

Bereits an der Hochschule Luzern werden Studierende für das Thema Licht sensibilisiert. Die Themenplattform Licht@hslu verknüpft Architektur, Innenarchitektur, Gebäude- und Elektrotechnik und in verschiedenen Räumlichkeiten werden dort die Wechselwirkungen zwischen Licht und Architektur gestestet. Das Fraunhofer-Institut in Stuttgart forscht an einem künstlichen Himmel fürs Büro. Dabei wird ein natürlicher Tageslichtverlauf simuliert, der den Biorhythmus positiv unterstützen soll.

Die konkrete Umsetzung stellen wir an zwei gebauten Beispielen vor: dem Neubau der Hotelfachschule Belvoirpark von Studio Märkli und der Sanierung des Bundeshauses Ost in Bern von alb architektengemeinschaft.

Franziska Quandt

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Elegant über die Autobahn

10 PANORAMA

Das Licht der Moderne | Handbuch Licht und Beleuchtung

12 VITRINE

Lichtreflexe im Innenraum | Neues aus der Baubranche

15 SIA

Revidierte Betonnorm publiziert | Warmwassernormen präzise erläutert | Herausforderungen weltweit angehen | Wettbewerb Europan – wie weiter?

19 VERANSTALTUNGEN

THEMA

20 WIE UNTER FREIEM HIMMEL

Laura Hennemann

Wie kann Licht unseren Biorhythmus am Arbeitsplatz positiv beeinflussen?

23 LICHT IN ALLEN FACETTEN

Jutta Glanzmann Gut

Studio Märkli zeichnete verantwortlich für den neuen Bau der Hotelfachschule Belvoirpark in Zürich.

27 BUNDESHAUS BERN

Paul Knüsel

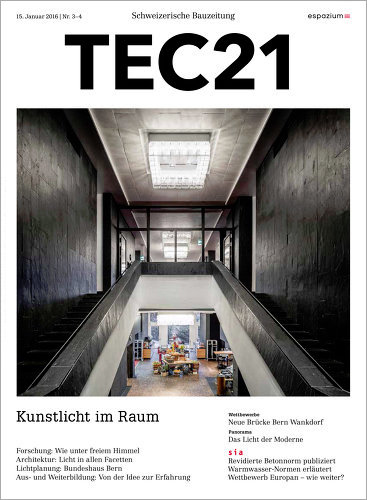

Bei der Sanierung wurde das Bundeshaus Ost mit einem neuen LED-Leuchtenkonzept ausgestattet.

28 VON DER IDEE ZUR ERFAHRUNG

Vanessa Thulliez

Die Hochschule Luzern – Technik & Architektur sensibilisiert ihre Studierenden für das Thema Licht.

AUSKLANG

30 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Wie unter freiem Himmel

Damit das Licht am Arbeitsplatz unseren Biorhythmus

und unsere Arbeitsleistung bestmöglich unterstützt, versuchen deutsche Forscher, mit dem Prototyp eines Kunstlichthimmels ein Stück Aussenraum ins Innere von Büroräumen zu bringen.

Wer ist nicht gern draussen? Besonders im Winter, wenn die Tage kurz und die Nächte lang sind, sollte man möglichst viel Sonnenlicht einfangen. Leider sitzen die meisten genau zu dieser Zeit im Büro und bekommen wenig bis gar nichts vom Lichtverlauf des Tages mit.

Dafür seien wir nicht gemacht, meint Oliver Stefani, Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart: Die Evolution hat uns nicht auf Büroräume vorbereitet, zu Recht sind Winterdepressionen eine anerkannte Diagnose. Der Forscher möchte den Menschen das Tageslicht wiedergeben, jedoch ohne die moderne Arbeitswelt auf den Kopf zu stellen. Die Lösungen, an denen Stefani und seine Kollegen tüfteln, sind technischer Natur und bestehen aus LEDs und OLEDs. Sie heissen VirtualSky und SmartHeliosity.

Licht ist Sehen, Biologie und Emotion

«Licht hat auf uns immer drei Wirkweisen», erklärt Stefani. «Erstens ermöglicht es uns das Sehen. Zweitens hat es darüber hinaus noch eine biologische Wirkung und drittens eine emotionale.» Die Europäische Norm 12464-1 legt zwar genau fest, wie die «Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen» sein soll, allerdings nur im Hinblick auf den Aspekt des Sehens ohne Anstrengung. So muss beispielsweise ein normaler Büroarbeitsplatz, um zu schreiben, tippen und lesen, mit einer Helligkeit von mindestens 500 Lux beleuchtet sein, jedoch darf kein direktes Licht blenden.

Die biologische Wirkung werde erst jetzt ebenfalls in die Normen (DIN SPEC 5031-100:2015-08) übernommen, so Stefani. Denn neben Stäbchen und Zapfen zum Sehen enthält das menschliche Auge auch Zellen, die auf blaues Licht reagieren und dann die Produktion des Schlafhormons Melatonin hemmen.

Das kalte Licht des blauen Himmels hält uns tagsüber wach, wohingegen das warme Licht bei Sonnenuntergang dem ermüdenden Melatonin freien Lauf lässt. Was dagegen passiert, wenn die abendlich schwache Beleuchtung einen erhöhten Blauanteil enthält, haben im Jahr 2013 Wissenschaftler um Sarah Chellappa von der Universität Basel an Testpersonen erforscht. Das Ergebnis: Am Anfang der Nacht verringert solches Licht die Tiefschlafphase.

Die spätabendliche Arbeit an Computermonitoren unterdrückt das Melatonin umso stärker, je höher deren Blauanteil ist. Ein LED-Monitor mit mehr Blaulichtanteil verzögert im Vergleich zu einem herkömmlichen Monitor die Müdigkeit um bis zu eine Stunde, haben die Basler Forscher um Christian Cajochen zusammen mit Oliver Stefani herausgefunden.

Tageslicht fördert die Konzentration

Bleibt die emotionale Wirkung, der sich Oliver Stefani und seine Kollegen besonders widmen. Die Grundhypothese der Fraunhofer-Wissenschaftler: «Das Bürolicht sollte sich am natürlichen Tageslicht orientieren», so Stefani. Tagsüber ist dies ein recht kaltes Licht, also mit einer hohen Farbtemperatur von 5000 bis 6000 Kelvin. Die bisher übliche Bürobeleuchtung aber hat eher 4000 Kelvin, ist also ein neutrales Weiss. Tatsächlich wäre aber ein kälteres Licht für konzentriertes Arbeiten hilfreicher.

In einer Studie testeten Forscher um Antoine Viola von der britischen University of Surrey die Auswirkungen von extrem kaltem Licht am Arbeitsplatz. 17 000 Kelvin betrug die Lichtfarbtemperatur, der die Wissenschaftler 94 Probanden in deren eigenen Büros vier Wochen lang aussetzten. Nicht nur berichteten die Probanden über erhöhte Aufmerksamkeit und Leistung, ihnen gefiel die neue Lichtsituation auch gut.

1000 LEDs pro Quadratmeter

Eine Möglichkeit bietet der von Oliver Stefani und seinem Team entwickelte Tageslichthimmel VirtualSky. Die Idee dahinter ist, ein Stück der Natur zurück ins Gebäude zu bringen. Interessant war für Stefani und sein Team, welche Eigenschaften des natürlichen Lichts besonders wichtig sind, welche man mit der Kunstlichtbeleuchtung nachbilden muss, damit man sich am Arbeitsplatz wohlfühlt. Mit 1000 kleinen LEDs, die pro Quadratmeter verbaut sind, kann der VirtualSky verschiedene Tageslichtszenarien nachempfinden.

Fünf LED-Typen kommen dabei zum Einsatz: warmweisse LEDs, die direkt strahlen, und kaltweisse LEDs, die gemeinsam mit den roten, grünen und blauen LEDs von einer diffusen Barrisolfolie, einem schwer entflammbaren Gewebe B1 aus PVC, abgedeckt werden. So wird die Decke eines Raums in eine leuchtende Fläche umgewandelt, deren Helligkeit und Farbtemperatur sich beliebig verändern lässt. Von einem leuchtenden Himmelblau, das ab und an von Wolken durchzogen wird, bis hin zu Sonnenauf- und -untergang können alle Wetterlagen simuliert werden.

Denn auch das haben die Wissenschaftler festgestellt: Hin und wieder eine Veränderung der Lichtverhältnisse gefällt uns, hält uns wach und aufmerksam und soll das Wohlgefühl stärken. Die Lichtdecke misst 4.50 × 7.50 m und kann wie ein Display mit einer Auflösung von 12 × 20 Pixeln angesteuert werden. Jede LED-Platte repräsentiert hierbei ein Pixel. Zuerst kreierten Stefani und seine Kollegen eine Sequenz von bewegten Wolken auf dem VirtualSky. Für eine Studie wurden insgesamt drei verschiedene Lichtverhältnisse kreiert.

Statisches Licht mit einem festgelegten Wolkenmuster, Licht mit einer niedrigen Dynamik, das alle 90 Minuten von kaltem Weiss zu warmem Weiss wechselt, und Licht mit einer hohen Dynamik, bei dem eine Wolkenanimation und sich ständig ändernde Lichtverhältnisse zum Einsatz kommen. Das Resultat der Studie zeigte, dass die Teilnehmer unter Einfluss des hoch dynamischen Lichts wacher und besser gelaunt waren und dass das hoch dynamische Licht vor allem im kreativen Bereich bevorzugt wird.

Allerdings ist der nachträgliche Einbau des VirtualSky nicht in jedem Büro problemlos möglich, beispielsweise wenn eine Sprinkleranlage im Weg ist. Zudem muss bedacht werden, dass das Konstrukt aus LEDs etwa 30 cm von der Raumhöhe abzieht. Für jedes Büro ist der VirtualSky aber ohnehin nicht gedacht: Jeder Quadratmeter kostet 1800 bis 2500 Schweizer Franken – je nach Ausstattung.

Für jeden das Licht seiner Wahl

Eine weniger kosten- und platzintensive Lösung bietet die am Fraunhofer-Institut als Prototyp für die variable Bürobeleuchtung entwickelte Leuchte Heliosity. Sie sieht aus wie ein grosses, leuchtendes Blatt Papier, das über dem Arbeitsplatz schwebt. Mit Heliosity kann sich auch in Bürogemeinschaften jeder Mitarbeiter aus allen Grundfarben und Weisslichtquellen die gewünschte Farbtemperatur an seinem Schreibtisch erschaffen, denn sie lässt sich überall platzieren.

Oliver Stefani hat festgestellt, dass es Gemeinsamkeiten bei den Beleuchtungsvorlieben gibt, dass verschiedene Personen sich aber insbesondere für eine Entspannungsphase bei unterschiedlichem Licht wohlfühlen: «Eine entspannende Lichtfarbe ist die Farbe, die einem gefällt», so einfach ist es laut Stefani. Mit einem zwei Jahre dauernden Versuch fanden Forscher heraus, dass sich sowohl im Verlauf des Tages als auch mit den Jahreszeiten die Vorliebe für die Lichtfarbe wandelt. Ähnlich wie es die Sonne vorgibt, mögen Menschen abends warmes Licht, ebenso im Herbst und im Winter. Tagsüber und in den warmen Monaten wird dagegen kälteres Licht bevorzugt.

Wer sich beides erst einmal nicht leisten möchte, kann immerhin eine Ahnung bekommen, was die Zukunft der Lichtfarbanpassung bringen könnte. Online lässt sich das kleine Programm f.lux herunterladen und installieren. Es sorgt für wärmere Bildschirmfarben, sobald draussen die Sonne untergeht. Wer dann bei spätabendlichem Arbeiten vor dem Bildschirm einnickt, darf entschuldigend seine ungehemmte Melatoninausschüttung verantwortlich machen.TEC21, Sa., 2016.01.16

16. Januar 2016 Laura Hennemann