Editorial

Am Gotthard wird einmal mehr auf Teufel komm raus diskutiert und debattiert. Im 12. Jahrhundert verhalf die Aussage «Do sell der Tyfel e Brigg bue!» den Urnern noch zu einer Brücke über die Schöllenenschlucht.

Heute geht es allerdings nicht mehr darum, den Gotthard zu bezwingen, sondern hauptsächlich darum, den Verkehr während der Instandsetzung des Strassentunnels zu organisieren. «Nit derglychä tuä» hat der Sage nach schon damals nicht funktioniert, und auch jetzt ist Nichtstun keine Option.

Dass der Tunnel nach 35 Jahren instand gesetzt werden muss, wird nicht in Zweifel gezogen. Gestritten wird hingegen darüber, ob es tatsächlich eine zweite Röhre braucht, wie es der Bundesrat vorschlägt, oder ob es auch ohne ginge.

Der Teufel wird diesmal vermutlich nicht helfen. Der Sage nach stand ihm als Belohnung das erste Lebewesen zu, das die Brücke passiert – geschickt wurde ihm ein Geissbock. Wütend ergriff er einen Felsblock, um sein Werk zu zerstören. Ein Mütterchen hinderte ihn daran, indem sie ein Kreuz in den Fels ritzte.

Seit der Zeit, sagt man, hat er sich im Urnerland nicht mehr gezeigt. Hätten die Urner geahnt, wie sich der Verkehr entwickelt und vor welchen wichtigen Entscheidungen man Jahrhunderte später stehen wird – sie hätten den Teufel vielleicht vor dem Bau der Brücke in die Hölle zurückgeschickt.

Fluch und Segen zugleich, beschäftigt der Verkehr erneut die Stimmbürger der ganzen Schweiz. Die vorliegende TEC21-Ausgabe lässt Befürworter und Gegner einer zweiten Röhre zu Wort kommen und soll Ihnen helfen, sich Ihre eigene Meinung zu bilden.

Daniela Dietsche

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Die Ernte des Jahres einfahren

10 PANORAMA

Veränderte Bauweisen für neue Wohnformen

12 VITRINE

Brünig Untertag Innovation | Neues aus der Baubranche

14 SIA

Workshop 2015 – die Regeln des fairen Wettbewerbs | Merkblatt SIA 2052 UHFB freigegeben, fünf Projekte gestartet | Zeitreise mit dem Smartphone

18 VERANSTALTUNGEN

THEMA

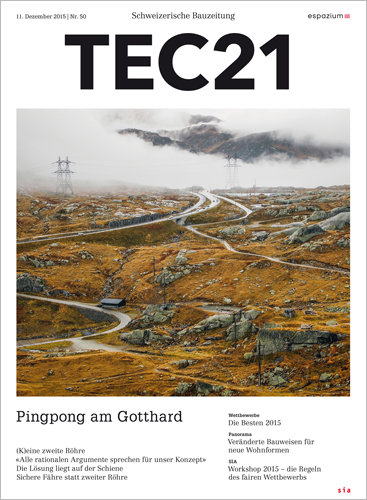

20 PINGPONG AM GOTTHARD

20 (K)EINE ZWEITE RÖHRE

Daniela Dietsche

Wie kam es zur Abstimmung über den Bau eines weiteren Tunnels?

22 «ALLE RATIONALEN ARGUMENTE SPRECHEN FÜR UNSER KONZEPT»

Daniela Dietsche

Im Gespräch verteidigt Jürg Röthlisberger, Direktor des Bundesamts für Strassen, die zweite Röhre.

26 DIE LÖSUNG LIEGT AUF DER SCHIENE

Jost Wichser

Der Autor plädiert für den Verlad des Last- und Personenwagenverkehrs auf die Bahn.

29 SICHERE FÄHRE STATT ZWEITER RÖHRE

Hugo Wandeler

Eine alte Idee aufgreifen, sich vom Selbstfahrtunnel verabschieden, den Gotthard dauerhaft als Shuttle nutzen: ein Plädoyer.

31 «EINE VERPASSTE CHANCE»

Daniela Dietsche

Christian Menn ist überzeugt, dass ein Wettbewerb die Diskussion bereichert hätte.

AUSKLANG

32 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

«Alle rationalen Argumente sprechen für unser Konzept»

Der Direktor des Bundesamts für Strassen, Jürg Röthlisberger, gehört zu den vehementesten Befürwortern einer Parallelröhre für den Gotthard-Strassentunnel. TEC21 hat sich mit ihm über die Abstimmung im Februar, die Tunnelsicherheit, die Instandsetzung und den Neubau unterhalten.

TEC21: Herr Röthlisberger, der Gotthard-Strassentunnel wurde 1980 eröffnet. Instandsetzungsmassnahmen sind unumgänglich. In Kürze: Welche sind das?

Jürg Röthlisberger: Einerseits geht es ganz klassisch um die Erhaltung der bestehenden Bausubstanz. Vor allem die Tunneldecke, der Belag und die elektromechanischen Anlagen müssen ersetzt werden. Andererseits geht es darum, den Tunnel an die heute geltenden Sicherheits- und Umweltnormen anzupassen. Ein Beispiel ist die Beherrschung der Längsströmung. Heute können wir diese im Gotthard kaum beeinflussen. Das möchten wir mit der Instandsetzung ändern, um im Brandfall die Luft, die sich schnell ausbreitet und toxisch ist, lokal absaugen zu können.

TEC21: Die Norm sieht für Neubauprojekte eine Höhe des verkehrstechnischen Nutzraums von 5.20 m vor. Im Gotthard soll die Zwischendecke angehoben werden, um eine Höhe von 4.80 m zu erreichen. Genügt das?

Jürg Röthlisberger: Wenn wir bei den Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in allen unseren 239 Tunnels die Neubaunorm anwenden würden, müssten wir fast jedes Mal neu bauen. Deshalb wird jeder Tunnel risikotechnisch analysiert, um zu sehen, wie weit man von der Norm abweichen kann. Am Gotthard gehen wir mit 4.80 m kein zusätzliches Risiko ein. Die Höhe erfordert lediglich etwas komplexere Systeme für die Überkopfsignalisation, aber das ist sicherheitstechnisch machbar.

TEC21: Wann müsste die Instandsetzung spätestens umgesetzt sein, damit der Tunnel sicher betrieben werden kann?

Jürg Röthlisberger: Bis 2025. Wenn wir die Anlage entsprechend unterhalten und sogenannte Überbrückungsmassnahmen umsetzen, können wir das Bauwerk in extremis bis 2035 sicher betreiben.

TEC21: Was meinen Sie mit Überbrückungsmassnahmen?

Jürg Röthlisberger: Als wir vor sieben Jahren mit der Projektierung der Instandsetzung angefangen haben, gingen wir zum Beispiel davon aus, dass wir die bereits heute teilweise schadhafte und statisch unterdimensionierte Zwischendecke komplett austauschen müssen, dazu eine Vollsperrung nötig ist und die Kosten bei rund 250 Millionen Franken liegen. Inzwischen haben wir das Bauwerk weiter untersucht und mit der Empa materialtechnologische Versuche gefahren. Heute sind wir überzeugt, dass die Überbrückungsarbeiten während der Sperrnächte zwischen Frühling und Herbst auszuführen sind, wenn der Pass offen ist – immer noch für rund 250 Millionen Franken. Wir können den heutigen Zustand mit materialtechnologischen Massnahmen bis maximal 2035 konsolidieren. Ein einfaches Beispiel: Indem man die Decke speziell beschichtet, werden die Chlorideinträge reduziert.

TEC21: Überbrückungsmassnahmen allein genügen nicht. Um umfassend instand setzen zu können, schlägt das Astra vor, eine zweite Röhre zu bauen. Was spricht dafür?

Jürg Röthlisberger: Die rationalen Argumente. Wer sich auf die Ratio einlässt, kommt um das Konzept von Bundesrat und Parlament nicht herum. Weil es das einzige ist, das einen bleibenden Mehrwert schafft. Die nächste Instandsetzung wird in rund 30 Jahren fällig sein. Die Unterhaltszyklen werden sogar eher kürzer.

TEC21: Wie begründen Sie das?

Jürg Röthlisberger: Wir haben heute eine Richtungstrennung von Hamburg bis Göschenen und von Airolo bis Savona, aber nicht im längsten Alpentunnel der Welt. Der zweite Grund ist: In rund 30 Jahren muss erneut instand gesetzt werden, wobei die Unterhaltszyklen eher kürzer werden, da die Tunnelanlage nicht jünger wird. So gesehen ist die Investition in eine zweite Röhre auch eine Investition in künftige Generationen. Wenn wir eine Ersatzinfrastruktur für den Bahnverlad erstellen, müssen wir wiederkehrend alle 30 Jahre temporäre Anlagen bauen und brauchen dafür das Geld und die Flächen. Zum Dritten geht es darum, den Verkehr während der wiederkehrenden Realisierungszeiten zu organisieren. Wir bauen für viel Geld die Neat und wollen die Güter auch auf dieses Förderband bringen. Es gilt aber zu bedenken, dass das Verlagerungsziel am Gotthard bei rund 500 000 Lastwagen pro Jahr zu 100 % erreicht ist. Das entspricht rund 60 % des heutigen Verkehrs.

Das heisst nicht nur, dass die vom Volk beschlossene Verlagerung ohne Wenn und Aber umgesetzt werden soll, sondern auch, dass alle kommenden Generationen das Verkehrsproblem während der Gotthard-Instandsetzungen lösen müssen.

TEC21: Um die Sicherheit im Tunnel zu erhöhen …

Jürg Röthlisberger: … Ein Wort noch zur Sicherheit. Unter den Gegnern einer zweiten Röhre sind viele Vertreter des öffentlichen Verkehrs, der öV war und ist das Verkehrssystem, bei dem die Sicherheit unverhandelbar ist. Dafür habe ich Verständnis, aber ich finde es intellektuell nicht redlich und gegenüber unserer Kundschaft eine Zumutung, dass man der Strasse eine Richtungstrennung im Gotthard nicht auch zugesteht. Einem Verkehrssystem, das per se unsicherer ist. Nach Aussagen des BAV würde es heute ein Projekt im Gegenverkehr aus Sicherheitsgründen nicht genehmigen – und das bei einem spurtreuen Fahrsystem. Aber bei der Strasse hält man das für zumutbar. Das nehme ich den Gegnern unserer Lösung übel. Allerdings ist das der einzige Punkt, bei allem anderen kann man geteilter Meinung sein, sofern man die Emotio höher gewichtet als die Ratio.

TEC21: Die Richtungstrennung, die Instandsetzung, die kürzer werdenden Unterhaltszyklen und eine misinterpretierte Verlagerung sind für Sie wichtige Gründe. Gibt es weitere?

Jürg Röthlisberger: Nicht zu vernachlässigen sind politische und gesellschaftliche Gründe. Ein ganzer Landesteil, eine Sprach- und Kulturregion würde einfach abgehängt. Und wenn das kein Abhängen ist, müsste man sich fragen, wieso man dann früher überhaupt einen Tunnel gebaut hat. Das Tessin pocht zurecht darauf, nicht nur ein Ferienland zu sein, sondern auch eine Wirtschaftsregion.

TEC21: Spielen in diesem Zusammenhang die übergeordneten Transitkorridore eine Rolle?

Jürg Röthlisberger: Selbstverständlich sind die Korridore sowohl innerschweizerisch als auch europäisch bedeutend. Und sie bleiben es auch, wenn die Verlagerung zu 100 % umgesetzt ist. Zudem sind wir durch das Landesverkehrsabkommen verpflichtet, diese Achse offen zu halten. Kapazität haben wir mehr als genug, sie reicht nur bei der absoluten Spitzenbelastung nicht aus. Aber auch andere Verkehrsinfrastrukturen in der Schweiz sind nicht auf die Spitzenbelastung ausgelegt. Wenn die nächste Generation eine dritte oder vierte Röhre bauen wird, ist das ihr Recht.

TEC21: Welche Elemente einer zweiten Röhre wären nach dem Bau an der Oberfläche sichtbar?

Jürg Röthlisberger: Landschaftlich sind die Eingriffe minim. Heute haben wir sechs Lüftungskamine in recht gutem Zustand. Sie müssen erst in ca. 30 Jahren unterhalten werden. Die zweite Röhre würde diese mitbenutzen, weil der Verkehr ja nicht zunimmt. Von aussen betrachtet, gäbe es nach dem Bau keine Änderung gegenüber heute. Nach der Sanierung wird der Verkehr in beiden Richtungen einspurig und richtungsgetrennt geführt werden und die heutigen Portale nutzen.

TEC21: Sie sind überzeugt, dass der Verkehr im Tunnel nicht zunimmt? Eine nächste Generation könnte das aber ändern.

Jürg Röthlisberger: Genau. In der direkten Demokratie hat jede Generation das Recht, das zu tun, was ihr unter dem jeweiligen Eindruck der Rahmenbedingungen und der Werte richtig erscheint, bis hin zur Anpassung der Bundesverfassung. Mein Eindruck ist, die Gegner der zweiten Röhre beanspruchen für sich, dass ihr Gedanke, der vor 30 Jahren richtig war und auch heute richtig ist, noch in 100 Jahren richtig ist. Keine Generation hat aber das Recht, die Welt so zu gestalten, dass nächste Generationen keine Handlungsoptionen mehr haben. Wir wollen so investieren, dass die kommende Generation etwas davon hat. Und wenn sie eine dritte oder eine vierte Röhre am Gotthard bauen wird oder umgekehrt alle Röhren am Gotthard schliessen wird, ist das ihr Recht.

TEC21: Ein Argument, das die Gegner anführen, ist die Macht des Faktischen.

Jürg Röthlisberger: Das ist ein ernst zu nehmendes Argument: Ich habe vier Spuren, also nutze ich sie auch. Aber im übertragenen Sinn gilt das für viele Lebensbereiche. Ein Beispiel: Es gibt in Bern viele Tempo-30-Zonen, mein Auto kann aber 180 km/h fahren, darf ich dann dort nicht durchfahren?

Es gibt nicht den geringsten Grund, dass man ausgerechnet in der Schweiz davon ausgehen sollte, dass das, was in der Verfassung steht – und jetzt neu noch mit dem Tropfenzählersystem auf Gesetzesstufe bestätigt wird – irgendwo auf einer niederen Beamtenebene umgangen wird. Das ist schlicht ausgeschlossen. Wahrscheinlich gibt es kein anderes so gut beobachtetes Objekt wie den Gotthard.

TEC21: Wie geht es bei einem Ja für das Astra weiter?

Jürg Röthlisberger: Zunächst würde es mich persönlich freuen, wenn sich die rationalen Gedanken durchsetzten und es am Gotthard eine Abstimmung gäbe, bei der nicht die Emotionen ausschlaggebend sind. Natürlich wäre es auch ein Auftrag, eine Verantwortung und der Druck, zu beweisen, dass die Projekte realisierbar sind, und zwar in der geplanten Zeit und im prognostizierten Kostenrahmen.

Fatal wäre, wenn die Kosten aus dem Ruder laufen würden. Aber ich bin überzeugt, dass die 2.8 Milliarden Franken ausreichen. Was ich bei den Verladeanlagen nicht unbedingt so sehe, das mag tendenziös tönen, ist aber eine ehrliche Aussage. Es würde mich freuen, wenn es am Gotthard eine Abstimmung gäbe, bei der nicht die Emotionen ausschlaggebend sind.

TEC21: Und die Realisierungszeit?

Jürg Röthlisberger: Wir möchten vor 2035 eine zweite Röhre gebaut und die Instandsetzung abgeschlossen haben. Das ist herausfordernd, aber lösbar. Zeitlich kritisch sind die Auflageverfahren. Wir müssen ein Projekt vorlegen, das mit den Regionen gut abgestimmt ist. Beim Gotthard-Basistunnel waren auch vergaberechtliche Gründe für eine Verzögerung verantwortlich. Daraus haben wir gelernt und werden alles tun, damit uns das nicht passiert.

TEC21: Was würde ein Nein für Sie bedeuten?

Jürg Röthlisberger: Dann nehmen wir das sportlich, aber es würde mir grosse Sorgen machen. Nicht die Instandsetzung, aber der Bau der Verladeanlagen. Die Kantone Uri und Tessin wollen keine Verladeanlagen. Niemand möchte diese Flächen, die in ihrer Auslegung ein Abbild derjenigen von Dover und Folkestone sind. Dann bräuchte es Enteignungen, grundsätzlich dürfen wir das als Bund, aber es ist demokratisch heikel und braucht Zeit. Der Super-GAU wäre, wenn wir den Tunnel schliessen müssten, ohne ein Ersatzangebot machen zu können.

TEC21: Was machen Sie dann?

Jürg Röthlisberger: Das weiss ich auch nicht. Klar kann man versuchen, einen Teil der Güter zusätzlich durch den Gotthard-Basistunnel zu schicken, aber das verzögert den Passagierverkehr, und auch die Lang-RoLa bräuchte irgendwo zusätzliche Verladeflächen. Die Kurz-RoLa würde die Verlagerung sogar konkurrenzieren, denn Verlagerung heisst nicht von Airolo nach Göschenen, sondern von Grenze zu Grenze. Die Rückfallebene, sprich der Bahnverlad, kämpft mit den gleichen Risiken wie die zweite Röhre, nur ausgeprägter: Kostensicherheit und Realisierbarkeit. Hinzu kommt, dass diese Rückfallebene landschaftlich hässlich ist.

TEC21: Die Stimmbürger können nur zwischen einer Instandhaltung mit einer zweiten Röhre und einer Instandhaltung ohne den Bau einer zweiten Röhre wählen. Andere Alternativen gibt es nicht?

Jürg Röthlisberger: Nichts zu machen ist keine Option. Denn die Achse muss man allein aus wirtschaftlichen Gründen offen halten. Wenn nicht, würde das zu einer starken Verdrängung auf die anderen Achsen führen, auf die San-Bernardino- oder die Simplon-Route und den Grossen St. Bernhard. Diese Strecken sind noch unsicherer, ausserdem ist es energetisch unsinnig, 40-Tonner auf 2000 m zu jagen. Unser Auftrag von Parlament und Bundesrat lautet: Während der Dauer der Schliessung des bestehenden Tunnels müssen wir ein Ersatzangebot organisieren. Eine Variante ohne Ersatzangebot ist nie ernsthaft diskutiert worden, denn die Auswirkungen wären katastrophal – innerschweizerisch und international.

TEC21: Warum ist die Situation gerade am Gotthard so emotional?

Jürg Röthlisberger: Neben dem Mythos Gotthard, der hier sicher mitschwingt, werden die Themen vermischt. Die Instandsetzung des Gotthard-Strassentunnels ist eine Konkurrenz im Sanierungsportfolio. Das ist richtig. Sie steht aber nicht in Konkurrenz zu Projekten der Engpassbeseitigung. Es ist unsere Aufgabe, zu priorisieren und das Netz ganzheitlich gesund zu halten.TEC21, Fr., 2015.12.11

11. Dezember 2015 Daniela Dietsche

Die Lösung liegt auf der Schiene

Unabhängige Ingenieure und Verkehrsexperten haben untersucht, inwieweit ein Transport von Fahrzeugen durch den Gotthard-Basistunnel und den alten Bahntunnel es erlaubt, auf den Bau eines zweiten Strassentunnels zu verzichten.

Nachdem der Bundesrat dem Parlament beantragt hatte, vor der Sanierung des bestehenden Strassentunnels eine zweite Röhre zu erstellen, wurden Alternativen in Form von Bahnverladeangeboten nicht mehr weiterverfolgt. In den Jahren zuvor erstellte die Bundesverwaltung umfangreiche Studien darüber, wie man den Verkehr trotz der sanierungsbedingten mehrjährigen Sperrung des Strassentunnels bewältigen kann.

Aufbauend auf diesen Studien und dem dannzumal verfügbaren 4-m-Korridor von Grenze zu Grenze untersuchten unabhängige Ingenieure und Verkehrsexperten die erforderliche Kapazität, die Betriebsführung, die Infrastrukturen sowie die Kosten- und Zeitverhältnisse. Sie kamen zum Ergebnis, dass der zum Zeitpunkt der Instandsetzung des Gotthards zu erwartende Strassenverkehr mittels Bahnverlad bewältigt werden kann. Dies durch den Transport der Personenwagen durch den alten Bahntunnel sowie der Lastwagen durch den neuen Gotthard-Basistunnel je auf kurzer Distanz zwischen Erstfeld und Biasca und im Transit zwischen Basel und Chiasso.[1]

Erforderliche Kapazität für den Transport von Personenwagen und Lastwagen

Der heutige Personenwagenverkehr durch den Gotthard-Strassentunnel beträgt an Durchschnittstagen 15.200 Autos und an Spitzentagen etwa 24.000 Autos in beiden Richtungen. In den Jahren nach 2020, also wenn der Gotthard- und der Ceneri-Basistunnel in Betrieb sind, werden diese Werte als Folge der Angebotsdichte (Halbstundentakt der Reisezüge) und der beachtlichen Reisezeitverkürzung der Bahn (Zürich–Lugano ca. ¾ Std.) eher zurückgehen, wie das Beispiel Lötschberg für das Wallis zeigt.

Der durchschnittliche Schwerverkehr pro Tag betrug 2013 am Gotthard 2900 Fahrzeuge in beiden Richtungen, mit Spitzen von 3100. Mit dem Fortschreiten der Verlagerung werden die Lastwagenmengen rückläufig sein und sich dem gesetzlich geforderten Wert von 650.000 alpenquerenden Lastwagen pro Jahr (520.000 auf der Gotthardroute) annähern. Dass der Rückgang Realität ist, zeigen die Zahlen von 2014.

Nach Korrekturen der automatischen Erhebung waren es insgesamt 1.033.000 Fahrzeuge, ca. 750.000 davon am Gotthard.

Betriebsführung Autoverlad durch den Gotthardtunnel

Für den Personenwagenverkehr bietet sich der bestehende Gotthard-Bahntunnel an, weil dieser nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels im Regelverkehr stündlich nur noch mit einem Reisezug pro Richtung belastet sein wird. Mit einem Autoverladeangebot analog Lötschberg oder Vereina können bei einer Zugfolge von 7.5 Minuten und bei Zügen für bis zu 100 Personenwagen pro Stunde und Richtung 800 Autos transportiert werden. Dies entspricht etwa der Kapazität des Strassentunnels an Samstagen mit wenig Schwerverkehr. Es sind ein kostenloser Transport der Personenwagen und ein 24-Stunden-Betrieb angedacht.

Betriebsführung rollende Landstrasse durch den Gotthard-Basistunnel

Die SBB gehen davon aus, dass pro Stunde und Richtung bei zwei Reisezügen sechs Güterzüge durch den Gotthard-Basistunnel verkehren können. Dank neuester Sicherungs- und Betriebsleittechnik sowie reduzierten Fahrzeitreserven dürften in einzelnen Stunden bis zu acht Güterzüge zu bewältigen sein. In den ersten Jahren nach der Inbetriebnahme dürfte die Nachfrage bei drei bis ausnahmsweise fünf Zügen pro Stunde und Richtung liegen, d. h., während der Sanierungszeit ist Kapazität für zusätzliche Züge vorhanden.

Es wird die Einrichtung einer sog. Kurz-RoLa (rollende Landstrasse) mit stündlich zwei Zügen pro Richtung vorgeschlagen, die je bis zu 30 Lkw fassen können. Diese Kurz-RoLa von Portal zu Portal des Gotthard-Basistunnels dient primär dem schweizerischen Binnenverkehr. Die Transportkosten sind so anzusetzen, dass sie etwa den Kosten der Lastwagen für die Fahrt durch den Strassentunnel entsprechen.

Für den Transitverkehr wird eine Lang-RoLa mit einem Zug pro Stunde und Richtung zwischen Basel und dem Raum Chiasso vorgeschlagen. Da der 4-m-Korridor auf der Gotthard-Achse ab etwa 2021 fertiggestellt ist, ergeben sich keinerlei Einschränkungen mehr für den Lastwagentransport durch die Schweiz. Diese Lang-RoLa wird nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten wohl weiter betrieben, da sie analog der bestehenden RoLa Freiburg–Novarra via Lötschberg einem Bedürfnis entsprechen wird. Unter Einbezug der Kostenbeiträge des Bundes an den kombinierten Verkehr kann sie kostendeckend betrieben werden.

Mit diesen Angeboten könnten bei 17 Stunden Betriebszeit pro Werktag bis zu 3300 Lastwagen – deutlich mehr als dannzumal erforderlich – transportiert werden.

Weiterverwendung des Rollmaterials

Die Beschaffung des Rollmaterials für den Verlad von Personen- und Lastwagen ist angesichts der kurzen Nutzungsdauer relativ kostspielig. Deshalb können mit einer Nachnutzung erhebliche Betriebskosten gespart werden. Die Zugskompositionen für den Transport der Personenwagen lassen sich nach der Sanierung des Strassentunnels z. B. auf der Lötschberg-Simplon-Achse weiterverwenden, da die dortigen Züge in den nächsten Jahren zu ersetzen sind.

Die für die RoLa erforderlichen Niederflurwagen können nach der Sanierung des Strassentunnels auf verschiedenen Achsen als Ersatz für älteres Rollmaterial weiterverwendet werden (z. B. auf der Lötschberg-Achse oder in Österreich).

Erforderliche Infrastrukturen

Mittels eines optimierten Betriebskonzepts für den Fahrzeugverlad kann der Fahrzeug- und Zugbedarf minimiert werden. Dadurch können die Fahrzeugkosten und der Platzbedarf für die Verladeanlagen tief gehalten werden. So beeinflussen die Zuglängen die Gesamtlänge der Anlagen und die Anzahl der Züge im Umlauf den Bedarf an Abstellgleisen (Nacht). Dazu ist als Basis für die erforderlichen Detailprojektierungsarbeiten die zum Zeitpunkt der Instandsetzung des Strassentunnels zu erwartende Nachfrage möglichst realitätsnah zu bestimmen.

Für den Personenwagenverlad müssen die vorhandenen Verladeanlagen in Göschenen und Airolo ausgebaut werden. Es sind eine breite Rampe mit beidseitig je einem Ladegleis sowie Abstellgleise für die nicht eingesetzten Züge erforderlich. Um die Aufenthaltszeit der Züge zu minimieren, sind der Ent- und der Belad gleichzeitig an jeweils einem Ende und in der Mitte des Zugs vorgesehen.

Für die Kurz-RoLa sind Verladeanlagen in Rynächt und bei Biasca zu erstellen, die direkt mit der Autobahn und mit der Bahnlinie verbunden sind. In Uri kann mit Einbezug des bestehenden Schwerverkehrszentrums Ripshausen als Warteraum für Lastwagen der Flächenbedarf zusätzlich tief gehalten werden. Für die Lang-RoLa bestehen Möglichkeiten, die notwendige Verladeinfrastruktur innerhalb der umfangreichen und nicht mehr genutzten Bahnanlagen in Basel und Chiasso zu erstellen.

Sicherheit

Logischerweise würde mit zwei Röhren die Unfallhäufigkeit als Folge des Wegfalls von Unfällen im Zusammenhang mit dem Gegenverkehr weiter reduziert (nach der Beratungsstelle für Unfallverhütung um 50 %). Es ist aber Folgendes zu beachten:

Der Wegfall des Gegenverkehrs reduziert die Aufmerksamkeit der Fahrer und erhöht die Rate der Geschwindigkeitsüberschreitung, weil der Tunnel subjektiv als sicherer empfunden wird.

Wenn zudem die heutige Kapazitätsbegrenzung mittels des Dosierungssystems auf 1000 PWE (Personenwageneinheiten, wobei 1 Lkw = 3 PWE) gelockert würde und mehr Verkehr durch den Tunnel fährt, würde der Sicherheitsgewinn, der durch die zweite Röhre entsteht, wieder aufgehoben. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung geht davon aus, dass dies schon bei 3 % Mehrverkehr auf der A2 von Basel nach Chiasso der Fall wäre.[2]

Bei Reparaturarbeiten oder grösseren Unfällen wäre ein kurzfristig angeordneter Zweirichtungsverkehr in einer Röhre um einiges gefährlicher als heute, weil die Verkehrsteilnehmer damit überrascht werden.

Zudem ist zu beachten, dass das heute schon hohe Sicherheitsniveau mit der Instandsetzung weiter erhöht wird.

Die Sicherheit in einem Strassentunnel mit Gegenverkehr wird wohl in ca. zehn Jahren dank weit verbreiteten Fahrerassistenzsystemen, d. h. Spur- und Abstandhaltung, viel höher sein als heute.

Kosten und Zeitverhältnisse

Die Instandsetzung inkl. Bau der zweiten Röhre kostet ca. 2.8 Milliarden Franken, die Alternative lediglich 1 Milliarde. Die Kostengenauigkeit liegt bei ±30 %. Die Kosten entstammen den Unterlagen der Bundesverwaltung von 2011. Geändert wurden die Rollmaterial- und damit die Betriebskosten, weil davon auszugehen ist, dass die Ladewagen sowohl für Personen- als auch für Lastwagen weiterverwendet werden können. Zudem können ältere, abgeschriebene Lokomotiven eingesetzt werden, da insbesondere die SBB zahlreiche Lokomotiven besitzen, die zwischen 2020 und 2025 ihr Einsatzende erreichen.

Mit der Alternative kann die Instandsetzung des bestehenden Gotthard-Strassentunnels zehn Jahre früher abgeschlossen werden als beim Bau einer zweiten Röhre. Damit kann auf die Notsanierung mit einer Totalsperre des Tunnels von ca. 150 Tagen verzichtet werden. Bei dieser Tunnelsperrung ist kein alternativer Bahnverlad geplant.

Es geht auch ohne zweite Röhre

Die Alternative Bahnverlad erlaubt es, die Strassenverkehrsnachfrage auf der Gotthard-Achse in einer mit dem heutigen Verkehrsablauf vergleichbaren Qualität zu bewältigen. Es wird somit weder die Erreichbarkeit des Tessins beeinträchtigt noch der nationale und internationale Güterverkehr erschwert.

Damit lassen sich 1.8 Milliarden Franken sparen, die für andere Ausbauten des Autobahnnetzes eingesetzt werden können, wo sowohl der verkehrliche Nutzen als auch der Sicherheitsgewinn viel grösser ist als auf der Gotthard-Achse mit ihrer im Vergleich zu Autobahnen im Mittelland bescheidenen Belastung. Zudem kann die Instandsetzung des bestehenden Strassentunnels rund zehn Jahre früher durchgeführt werden, und es lassen sich Sperrungen des Strassentunnels ohne alternativen Bahnverlad vermeiden.

Anmerkungen:

[01] Jost Wichser et al.: Alternative zur 2. Röhre des Gotthard-Strassentunnels. Informationen zur Referendumsabstimmung, Juli 2015, www.sanierenohneverlieren.ch

[02] Beratungsstelle für Unfallverhütung: Positionspapier «Gotthard-Strassentunnel», Auswirkungen eines Ausbaus auf zwei Röhren auf die Verkehrssicherheit, 2013.TEC21, Fr., 2015.12.11

11. Dezember 2015 Jost Wichser