Editorial

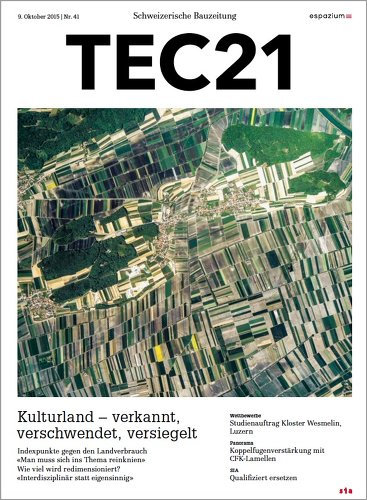

Um den Boden unter den Füssen nicht zu verlieren, braucht es eine Kehrtwende im Schutz der Kulturlandflächen.

In den letzten 30 Jahren sind beinahe 10 % der produktiven Landwirtschaftsflächen, des Kulturlands, verschwunden. Mit Verzug sucht nun die Raumentwicklung eine Korrektur, um endlich den haushälterischen Umgang mit unbebauten Flächen sicherzustellen. Die übergeordneten Schutzziele scheinen klar. Trotzdem gilt es weiterhin, die lokalen Sachinteressen an einer ökonomischen Bodennutzung ernstzunehmen und abzuwägen.

Die Momentaufnahme zum revidierten Raumplanungsgesetz, im Heft auf Seite 29, zeigt, dass der Vollzug diese Lücke noch nicht geschlossen hat. Wichtig bleibt auch, sich zu vergegenwärtigen, dass offenes Kulturland mehr als eine idyllische Landschaftskulisse ist und eine natürliche, nicht erneuerbare Ressource in sich birgt. Der Boden ist eine zentrale Schnittstelle verschiedener Umweltmilieus und übernimmt selbst wichtige Puffer-, Filter- oder Speicheraufgaben für das ökologische Kreislaufsystem. Damit diese unersetzlichen Eigenschaften bei raumwirksamen Tätigkeiten und von den übrigen Nutzungsinteressen stärker beachtet werden, braucht es nun einen Effort aus der Forschung, um die Funktionen des Bodens veranschaulichen und neuartig bewerten zu können.

Dieses Jahr hat die UNO dem Boden gewidmet. Die aktuellen Bemühungen zum Schutz unseres natürlichen Fundaments kommen allerdings nicht zu früh.

Paul Knüsel

Inhalt

07 WETTBEWERBE

Profaner Findling hinter sakralen Mauern

13 PANORAMA

Bergherbergen | Energiewende auf Umwegen | Koppelfugenverstärkung mit CFK-Lamellen

17 VITRINE

Neues für Küchen

18 BESCHAFFUNG INTELLEKTUELLER DIENSTLEISTUNGEN

Für die Ingenieure in Europa | Qualifiziert ersetzen

23 Veranstaltungen

24 INDEXPUNKTE GEGEN LANDVERBRAUCH

Lucie Greiner, Armin Keller

Die ökologischen Bodenfunktionen werden in der Raumplanung vernachlässigt.

26 «MAN MUSS SICH INS THEMA REINKNIEN»

Paul Knüsel

Wie Urs Steiger die mangelhafte Bodenwahrnehmung verbessern will.

29 WIE VIEL WIRD REDIMENSIONIERT?

Paul Knüsel

Der Vollzug des revidierten Raumplanungsgesetzes hat begonnen, unter anderem mit Rechtsfällen.

33 «INTERDISZIPLINÄR STATT EIGENSINNIG»

Paul Knüsel

Die Flächen ausserhalb des Siedlungsgebiets brauchen bessere Anwälte, fordert Fritz Zollinger.

35 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Indexpunkte gegen den Landverbrauch

Oft gehen wertvollste Flächen verloren, weil die ökologischen Funktionen nicht anschaulich sind. Forscher und Behörden suchen daher nach Methoden, um den Bodenschutz zu verbessern.

In den vergangenen zehn Jahren hat die Schweiz etwa 200 km2 Kulturlandfläche verloren, das entspricht fast der Fläche des Kantons Zug. Der Nutzungskonflikt konzentriert sich vor allem auf das Mittelland: Hier kommen die fruchtbarsten und wertvollsten Landwirtschaftsböden vor, und zugleich ist hier der Siedlungsdruck sehr hoch. Die aktuelle politische Diskussion um die Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) verdeutlicht, dass die mehrfachen Funktionen und Dienstleistungen des Bodens oft vernachlässigt werden (vgl. «Wie viel wird redimensioniert?»).

Wenn Boden als Ressource berücksichtigt wird, dann ist vor allem seine Funktion für die Nahrungsmittelproduktion gemeint: Ein Drittel der Böden dient der Erzeugung von Nahrungsmitteln. Solche werden jährlich im Wert von über 4.5 Mrd. Fr. produziert. Schon heute können jedoch einzelne Kantone ihre gesetzlich geschützten Kontingente an Fruchtfolgeflächen kaum mehr halten. Die räumlich unterschiedliche Produktionsfunktion des Bodens wird aber auch im Wald genutzt. Auf 30 % der Landesfläche wachsen jährlich 7 Mio. m3 Holz nach. Nur die Quantität der versiegelten Böden zu beklagen greift daher zu kurz.

Unberücksichtigte Standortinformationen

In der Abwägung von raumplanerischen Nutzungskonflikten werden die meisten der ökologisch und gesellschaftlich bedeutenden Bodenfunktionen bisher nicht berücksichtigt. Nicht einmal dann, wenn Bodenkarten flächendeckende und detaillierte Standortinformationen über die Filter-, Puffer- und Abbaueigenschaften, die Regulierung des Wasser- und Stoffhaushalts oder den Lebensraum an sich liefern. Die Akteure, die raumplanerische Entscheide treffen oder konkrete Landnutzungsvarianten beschliessen, sind meist wenig mit dem Thema Bodenqualität und den Dienstleistungen des Bodens vertraut. Zugegeben: Böden funktionieren vielschichtig; Bedeutung und Dienstleistungen für die Bevölkerung sind nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich.

Auch in der Planungs- und Baufachwelt wird die Rolle des Bodens als zentrale Schnittstelle für die verschiedenen Ökosysteme oder die Art der Wechselwirkungen zwischen Boden, Klima, Bio- und Hydrosphäre zu wenig verstanden (vgl. Infografik «Die dünne Haut der Erde»). Weltweit nutzt die Menschheit die Böden sogar so, als wären sie unerschöpflich. Doch sie sind in menschlichen Zeiträumen nicht erneuerbar. Die globalisierte Landwirtschaft und die Urbanisierung verdrängen die lokale, nicht erneuerbare Lebensgrundlage Boden aber auch in der Wahrnehmung (vgl. «‹Man muss sich ins Thema reinknien›»).

Um die Ressource Boden in den Entscheidungsprozessen der Raumplanung besser zu berücksichtigen, braucht es ein Verfahren zur Bewertung der unterschiedlichen Bodenqualitäten, die in sechs Bodenfunktionen überschaubar und systematisch erfasst werden können: Produktion, Lebensraum, Regulierung, Rohstoffquelle, Träger und Archiv (Bafu 2011; vgl. Tabelle). Das Nationale Forschungsprogramm NFP 68 «Ressource Boden» soll Grundlagen zur Bewertung dieser Bodenfunktionen liefern. Parallel dazu ist die Bundesbehörde daran, eine koordinierte Strategie zum Schutz des Bodens samt einer Systematik über die sechs Bodenfunktionen zu erarbeiten. Bis 2016 soll die Bodenstrategie dem Bundesrat zur Entscheidung vorgelegt werden.

Expliziter Schutz in Deutschland

Deutschland nimmt bei der Bewertung von Bodenfunktionen für die Raumplanung eine Vorreiterrolle in Europa ein. Im nördlichen Nachbarland arbeitet man seit mehr als zwanzig Jahren kontinuierlich daran, die Bewertung von Bodenfunktionen zu verfeinern. Seit 1998 schützt das Bundesbodenschutzgesetz die wichtigen Funktionen explizit.

Verschiedene Bundesländer verfügen über planerische Hilfsmittel, um das bodenkundliche Wissen zu transformieren. So werden mithilfe von einheitlichen Methoden und Leitfäden Bodenfunktionskarten erstellt, die vereinfacht darstellen, welche Funktionen ein Boden wie gut erfüllt. Diese Karten werden für die Raumplanung und für Bauprojekte bereitgestellt; in einigen deutschen Bundesländern auch für Planungs- und Landnutzungsentscheide. Beispielsweise hat die Umweltbehörde von Stuttgart einen Bodenatlas erstellt, der eine Bodeninventur und Karten mit den wichtigsten Bodenfunktionen enthält.

Sollen Bauflächen für eine Siedlungserweiterung in Anspruch genommen werden, wird die Qualität der Böden in den Planungs- und Genehmigungsverfahren mit einem Index bestimmt. Das Indexsystem kann die Versiegelung von leistungsfähigen Böden steuern oder verhindern. Eine Hektare qualitativ hochwertiger Boden «kostet» mehr Indexpunkte als weniger guter Boden. Um den Flächenverbrauch sukzessive zu minimieren, wird ein jährliches Kontingent an Indexpunkten festgelegt. Zielwerte für die nächsten Jahrzehnte ergänzen dieses Indexsystem, das sich in Stuttgart praktisch bewährt.

Fünf Bewertungsstufen

Welche Chancen ein solches Bewertungssystem bietet, zeigt auch die Raumplanung in den Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz. In beiden Ländern liegen Daten zur Bodeninventur und thematische Bodenfunktionskarten vor. Sie geben unter anderem Auskunft über Ertragspotenzial, Filterkapazität und Wasserrückhaltevermögen. Die Flächen sind jeweils einer Bewertungsstufe zwischen 1 und 5 zugeteilt: von sehr geringem bis sehr hohem Erfüllungsgrad der Bodenfunktion. Eine zusätzliche Karte gibt die Flächen mit hohem Biotop-Entwicklungspotenzial an. Die Karten sind hoch aufgelöst und parzellenscharf abgegrenzt. Für Planungsaufgaben sind situativ unterschiedliche Funktionen relevant.

Weniger als ein Drittel inventarisiert

Eine Schwierigkeit besteht letztlich darin, die einzelnen Teilfunktionen gesamthaft zu bewerten. Während in Stuttgart alle Teilfunktionen in der Karte «Bodenqualität» gewichtet aggregiert werden, verzichten andere Raumplanungsämter auf die Zusammenfassung. Die Detailinformationen aus den einzelnen Bodenfunktionskarten sollen nicht verloren gehen. Die deutschen Behörden und Fachleute benutzen dafür untereinander ähnliche Bewertungsmethoden. Deren Know-how wird inzwischen auch in Österreich genutzt. 2013 ist hier eine landesweite Anleitung zur Bewertung von Bodenfunktionen für die Raumplanung verabschiedet worden.

Für die Schweiz wäre ebenfalls wünschenswert, analoge Informationen über Bodenfunktionen für die Raumplanung zur Verfügung stellen zu können. Das Konzept der Funktionsbewertung ist jedoch auf eine flächendeckende Bodeninventur angewiesen. Die Inventur erhebt die wichtigen Merkmale von Böden und bewertet deren Eignung und Leistungsfähigkeit hinsichtlich einzelner Funktionen. Klassische Bodenkarten veranschaulichen zum Beispiel die Fruchtbarkeit oder das Potenzial als Wasserspeicher. Eine Bodeninventur dokumentiert die Verbreitung der unterschiedlichen Böden auch für kommende Generationen und ist mit relativ geringem Aufwand durchführbar.

Bisher haben die Kantone weniger als einen Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche inventarisiert. Im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern fand in der Schweiz weder eine landesweite Bodeninventur statt, noch existiert eine nationale Fachstelle, um einheitliche Methoden für eine solche Erhebung festzulegen. Flächendeckende Aussagen zu den Bodenfunktionen bieten jedoch eine Chance, den Bodenschutz und die Bodenfunktionen besser zu kommunizieren. Die Massnahme steht und fällt mit der Bereitschaft des Bundes, die Kantone bei der Erarbeitung dieser flächendeckenden Informationen zu unterstützen.

Anmerkung:

[01] «Der Stuttgarter Bodenatlas»; www.stuttgart.de/item/show/194038?TEC21, Fr., 2015.10.09

09. Oktober 2015 Armin Keller, Lucie Greiner