Editorial

Noch vor hundert Jahren war das Tessin ein armer Kanton. Viele Menschen wanderten aus, nach Kalifornien oder Australien. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte der wirtschaftliche Aufschwung ein, mit dem Tourismus als Motor. Lugano etablierte sich als Bankenplatz; doch seit das Bankgeheimnis Vergangenheit ist, läuft es dort nicht mehr so rund.

Das Tessin versteht man besser, wenn man sich die Geschichte vor Augen hält. Erst Napoleon setzte die Selbstständigkeit der Region gegen die Alte Eidgenossenschaft durch. Er schuf 1798 einen Kanton Lugano und einen Kanton Bellinzona. 1803 entstand der Kanton Tessin, benannt nach dem Fluss.

Bellinzona, Lugano und Locarno wechselten einander als Regierungssitz im Turnus ab. Erst 1878 wurde Bellinzona Hauptstadt.

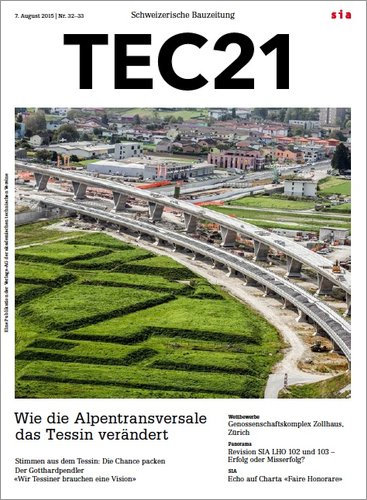

Nun wird in wenigen Monaten der Gotthard-Basistunnel eröffnet. Dieses Heft fokussiert nicht auf die technische Meisterleistung, sondern auf die Auswirkungen dieses Bauwerks auf das Tessin. So viel ist klar: Das neue Verkehrsangebot führt nicht automatisch zu Entwicklung. Erst in Kombination mit Eigeninitiative und neuen Ideen lässt es sich in Wert setzen. Und wenn die Raumplanung nicht aktiv auf die neue Situation reagiert, sind weitere Fehlentwicklungen vorprogrammiert. Für den Beobachter aus der Deutschschweiz wirkt der Südkanton wie gelähmt; die Alltagsprobleme dominieren. Die neue Alpentransversale könnte dem Tessin wichtige Impulse verleihen. Dafür muss aber ein Ruck durch die Tessiner Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gehen. Dem Tessin (und auch der Schweiz) stehen spannende und entscheidende Jahre bevor.

Lukas Denzler, Daniela Dietsche