Editorial

Reisen bildet. Und Bildung braucht Zeit. In unserem Fall fünf Tage Schiffsreise statt 75 Flugminuten. Oder anders: 1330 Seemeilen statt 600 km Landweg.

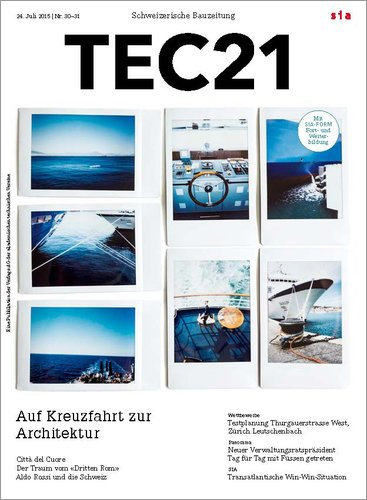

Anfang Mai begleitete TEC21 die Architekturkreuzfahrt des auslaufenden berufsbegleitenden Studiengangs Architektur der ZHAW auf der Mittelmeerroute Venedig – Split – Neapel –Rom –Porto-Vecchio – Nizza. Während die Reisenden an diversen Buffets kulinarisch versorgt wurden, servierten die Referent/-innen Carlo Moos, Judith Hopfengärtner und Daniela Spiegel das intellektuelle Futter. Und sorgten so dafür, dass die 300 Studierenden und Architekten an Bord die Besichtigungsorte mit geschärftem Blick bewusst wahrnahmen.

Die geografischen und thematischen Koordinaten lieferte der «Razionalismo». Anhand dieses Kurses liessen sich die antiken römischen Stätten mit dem faschistischen Urbanismus verbinden – eine Navigation, die via Aldo Rossi bis in die Schweiz reichte.

Die Essenz dieser Reise möchten wir auch jenen nicht vorenthalten, die nicht dabei sein konnten; für die Teilnehmenden bietet die aktuelle Ausgabe einen Rückblick auf die Kreuzfahrt.

Bedanken möchten wir uns bei den engagierten Mitreisenden, die unsere On-Board-Redaktion mit ihren Eindrücken in Form eines Logbuchs bereicherten. Einige ausgewählte Bilder finden Sie neben den komprimierten Vorträgen der Referenten im Schwerpunktteil dieses Hefts, weitere auf unserer Webseite www.espazium.ch. Und die Rubrik «Unvorhergesehenes» auf Seite 38 zeigt einen der Meldezettel im Original.

Viel Spass beim Cruisen!

Tina Cieslik, Danielle Fischer, Marko Sauer