Editorial

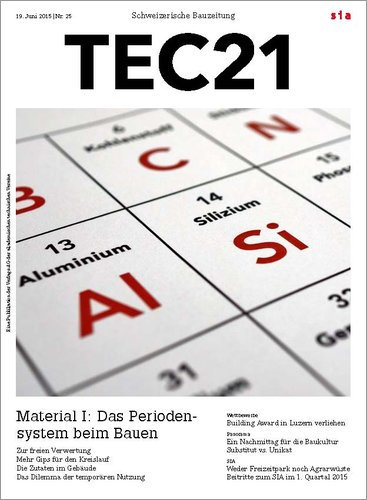

Si, Ca, Fe, S, Mg, Al und Cu sind Kürzel aus dem Periodensystem der Elemente und bezeichnen die beim Bauen am häufigsten verwendeten chemischen Stoffe. Sie sind in unterschiedlicher Bindungsform in Sand, Kies, Kalk, Sinter, Ton, Gips, Keramik, Stahl und Glas enthalten und Teil der anorganischen Chemie, was historisch die unbelebte, starre Natur meint. Mit den mineralischen Rohstoffen lässt sich solide bauen – doch leider stammen sie aus jahrtausendealten Prozessen und sind darum endliche Quellen. Reichhaltig verbaut ist ebenso das Kohlenstoffatom: Das bindungsfähige C prägt die organische Chemie, die durch eine natürliche und künstliche Reproduzierbarkeit charakterisiert ist und darum «nachwächst».

Bauen findet zwar nicht im Chemielabor statt, doch die Kenntnis der Rohstoffe und ihrer Herkunft soll helfen, die schwindenden Reserven zu schonen. Im Lauf der Zeit hat sich beispielsweise im Gebäudepark ein wertvoller Pool an Grundstoffen angesammelt, der grundsätzlich wieder- oder weiterverwertbar ist. Das Recycling von abgebrochenen Betonhäusern ist eine brancheninterne Erfolgsgeschichte. Weitere Baustoffe sollen diesem Beispiel folgen.

Wie weit die Absichten gediehen sind, die Materialflüsse im Bausektor zu Stoffkreisläufen umzulenken, erläutern die Schwerpunktbeiträge in diesem Heft. Mit der konstruktiven Umsetzung des Baurecyclings wird sich die nächste TEC21-Ausgabe befassen.

Paul Knüsel