Editorial

Die Genehmigung des Projekts «N01/40 Einhausung Schwamendingen Lüftung Schöneichtunnel» durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation steht unmittelbar bevor. Ist diese Hürde genommen, kann aus einer Vision Realität werden. Ganz sicher gilt das für den Bau des Tagbautunnels und die damit einhergehende Reduktion der Lärm- und Luftbelastung für die Menschen in Zürichs Norden. Ob es auch für die Vision eines attraktiven Wohnquartiers und eines belebten Ueberlandparks gilt, muss sich zeigen.

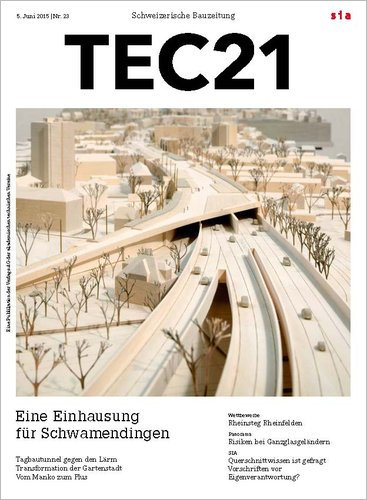

Fakt ist: Zürich Schwamendingen wird heute von einer stark frequentierten Autobahn durchschnitten. Schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Der Strassenabschnitt zwischen Schöneichtunnel und Aubrugg wird in den kommenden Jahren auf 1.7 km Länge überdeckt – unter laufendem Verkehr.

Das ist ein technisch zwar komplexes, aber durchaus machbares Unterfangen. Damit reagiert das Astra auf die Forderung nach Lärmschutz. Wie sich das neue Bauwerk in das Stadtquartier integrieren und wie sich der Ueberlandpark beleben lässt, darüber haben sich die Gestalter den Kopf zerbrochen. Sie haben gute Lösungen vorgestellt und damit den Weg für eine positive Entwicklung geebnet. Ob der Ueberlandpark – 7 m über Terrain – das Zeug zur Touristenattraktion hat, können allerdings erst die Reisenden der nächsten Generation beurteilen.

Daniela Dietsche