Editorial

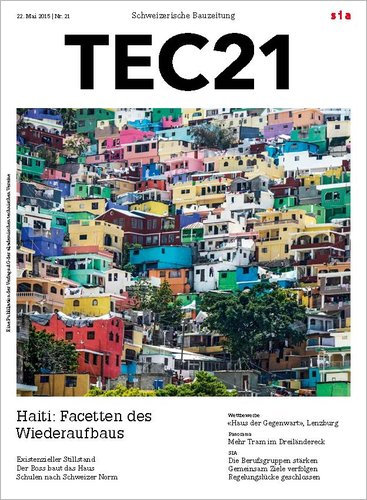

Vor einem Monat forderte das schwere Erdbeben in Nepal mehr als 7000 Tote. Bei einem ähnlichen Naturereignis am 12. Januar 2010 kamen in Haiti 220 000 Menschen ums Leben, weitere 1.5 Millionen wurden obdachlos.

Damals wie heute stellte sich die Frage nach dem angemessenen Wiederaufbau. Was geschah in Haiti, und was lässt sich daraus lernen?

Viele starben in eingestürzten Häusern, die der Wucht des Erdbebens nicht standhielten. Deshalb haben die schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und Nichtregierungsorganisationen wie das französische Centre international de la construction en terre (CRAterre) erdbeben- und wirbelsturmsichere Baustandards für Schulen und Wohnungen entwickelt. Die Methoden unterscheiden sich, doch sie sind in sich schlüssig, und ihr Erfolg muss mit Zahlen belegt werden, um den Einsatz von Spendengeldern zu rechtfertigen.

Über solche Einzelprojekte hinaus ist der Wiederaufbau äusserst komplex und unübersichtlich. Der Historiker Christophe Wargny befasst sich seit 1991 mit dem Land, und seine Beobachtungen sind ernüchternd: Der mit Milliardenspenden finanzierte Wiederaufbau habe weder einen strukturellen Wandel hervorgebracht noch die Zivilbevölkerung gestärkt. Von der erdbebensicheren Gesellschaft sei Haiti noch weit entfernt.

Danielle Fischer, Thomas Ekwall

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Neue Bühne für die Jetztzeit

11 PANORAMA

Mehr Tram im Dreiländereck

12 VITRINE

Neues aus der Baubranche

14 DIE BERUFSGRUPPEN STÄRKEN

Gemeinsam Ziele verfolgen | Regelungslücke geschlossen

19 VERANSTALTUNGEN

20 EXISTENZIELLER STILLSTAND

Christophe Wargny

Fünf Jahre nach dem verheerenden Erdbeben ist die Situation in Haiti desolater denn je. Die Bilanz eines Ortskenners.

23 DER BOSS BAUT DAS HAUS

Olivier Moles, Philippe Garnier, Alexandre Douline

Beim Erstellen von erdbebensicherem Wohnraum setzt man in Haiti auf lokale Ressourcen.

26 SCHULEN NACH SCHWEIZER NORM

Oliver Rüfenacht, Dorothée Braun

Die DEZA hat drei Baustandards für erdbebensichere Schulen in Haiti entwickelt, die je nach Einsatzgebiet umgesetzt wurden.

AUSKLANG

30 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Existenzieller Stillstand

Fünf Jahre nach dem Erdbeben hat sich der zuvor schon desolate Zustand Haitis verschlimmert – trotz Milliardenspenden für den Wiederaufbau. Die Lösung müsste aus der Zivilgesellschaft kommen, doch wer unterstützt sie, und wie lang noch? Ein aufrichtiger Befund eines Ortskenners.

Wiederaufbau? Nach dem Erdbeben von Januar 2010 hatte man sich mehr und Besseres erhofft: eine Neuausrichtung des einstigen Sklavenstaats, der unter Schmerzen, Quarantäne und externen Vormundschaften entstanden war. Haitis Geschichte des 20. Jahrhunderts war geprägt durch politische Kuratelen – Interventionen aus dem Ausland und seitens der UNO. Auch die Wirtschaft des Landes erfuhr ständige Strukturanpassungen, und der Staatshaushalt ist fast vollständig vom Ausland abhängig. Seit 2004 läuft die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti (Minustah) – aber was genau will sie eigentlich stabilisieren?

Am Erdbeben von 2010 allein liegt es nicht, dass 220000 Menschen unmittelbar ihr Leben verloren – ein stärkeres Beben in Chile forderte im selben Jahr um die 1000 Opfer. Der Wirbelsturm «Jeanne» brachte 2004 in der haitianischen Stadt Gonaïves rund 1000 Menschen den Tod, während in Kuba vier oder fünf Opfer zu beklagen waren. Das soziale Elend vervielfältigt die Folgen der Naturkatastrophe, und umgekehrt verleiht die natürliche Tragödie der gesellschaftlichen erst ihr ganzes Ausmass.

2004 beschrieb eine UNO-Mission Haiti als Land in sehr schlechtem Zustand, das gerade einen Bürgerkrieg hinter sich hatte. Einen Bürgerkrieg im eigentlichen Sinn gab es zwar nicht, dafür aber drei Millionen Arme, die bis heute vom Welternährungsprogramm abhängen. Ein Fünftel aller Kinder leidet an Unterernährung; ebenso düster sieht es aus bei der Schulbildung, bei medizinischer Versorgung oder menschenwürdiger Unterkunft. Die grundlegendsten Rechte sind für viele Menschen nicht einforderbar, weil sie nicht auf ein funktionierendes Rechtssystem zurückgreifen können. Fünf Jahre nach der schwersten Katastrophe seit dem 1804 zu Ende gegangenen Unabhängigkeitskrieg ist die Lage des Staats Haiti unverändert desolat.

Planlose Experten und Klientele

Die Kommission für den Wiederaufbau Haitis bekam 12 Milliarden Dollar Spenden zugesprochen, wobei nur ein Bruchteil ausgezahlt wurde. Etwas mehr als ein Viertel davon wurde in Strassen und Schulen investiert (vgl. «Schulen nach Schweizer Norm», S. 26), und ein unbekannter Restbetrag versickert nach und nach – ohne Absprache mit den Nichtregierungsorganisationen (NGOs) oder der Zivilgesellschaft. Weder der Präsidentenpalast noch andere öffentliche Gebäude wurden wieder aufgebaut. Es gibt heute ebenso wenig einen Zonenplan, wie es früher ein Kataster gab. Seit die unmittelbaren Effekte der Katastrophenhilfe verpufft sind, herrscht in der Hauptstadt Port-au-Prince wie im gesamten Land dasselbe Chaos wie vor dem Desaster. Stadtplanung oder Wohnungsbaupolitik? Fehlanzeige. Das Feld gehört den wenigen Glücklichen, die über Grund oder intakte Gebäude verfügen – und damit frech und (steuer)frei spekulieren.

Wiederaufbauprojekte von Organisationen wie GRAHN (Groupe de réflexion et d‘action pour une Haiti nouvelle), hinter der die einjährige Arbeit von gut einhundert haitianischstämmigen Forschern aus Quebec steckt, oder der den Globalisierungskritikern nahestehenden Bürgerrechtsplattform PAPDA (Plateforme Haitienne de plaidoyer pour un développement alternatif) bleiben weitgehend ohne Wirkung. Noch immer fehlt eine globale Antwort auf Haitis Grundübel. Es scheint, als vertraue die internationale Gemeinschaft nur ihren eigenen Experten und die haitianische Regierung nur ihrer Klientel.

Not um die Unterkunft

Zwar wurden die Aufräumarbeiten abgeschlossen, der Flughafen modernisiert und die Telefonnetze repariert – die Hälfte der Haitianer hat ein Handy; Geschäfte und Luxushotels wurden wieder aufgebaut, und dennoch fehlen nach wie vor öffentliche Plätze und Dienstleistungen. Ein Sechstel der zerstörten Häuser wurden notdürftig zusammengeflickt, jenseits jeglicher öffentlicher Vorschriften und Erdbebennormen. Eine grosse Zahl an Flüchtlingen hat die Slums weiter anschwellen lassen – sofern sie nicht in den Lagern aus Zelt- und Plastikplanen geblieben sind, die zum festen Bestandteil des urbanen Konglomerats der Hauptstadt geworden sind. Dazu kommen die sogenannten T-Shelters – provisorische, 15 m² grosse Holzhäuschen, die den Herausforderungen des tropischen Klimas erfahrungsgemäss nur drei bis fünf Jahre standhalten.

Einheimische Handwerker und produzierende Unternehmen der Baubranche haben von den Aufbauarbeiten relativ wenig profitiert. Grössere Projekte werden von ausländischen Unternehmen ausgeführt, und die Notunterkünfte entstehen trotz den Bemühungen einiger NGOs (vgl. «Der Boss baut das Haus», S. 23) nicht immer in Haiti selbst. Tatsächlich stellt das Land nur wenige Baustoffe her, und die lokalen Zwischenhändler wachen argwöhnisch über ihre privaten Importmonopole.

Verpasste Dezentralisierung

Die Verfassung von 1987 hatte eine staatliche Dezentralisierung vorgesehen – in einem Land, das oft nur als «Republik Port-au-Prince» wahrgenommen wird. Diese Dezentralisierung wollen alle, sowohl die lokalen als auch die internationalen Akteure. Dass nach dem Erdbeben die Menschen aus der Hauptstadt abwanderten, hätte die Provinz aufwerten können. Doch stattdessen geschah das Gegenteil: Die Zentralisierung der Hilfe und die fehlenden Strassen bewirkten unter anderem die chronische Rückwanderung nach Port-au-Prince.

Trotz den 200000 zerstörten Häusern wächst die Stadt mit knapp einer Million Einwohner ebenso atemberaubend schnell wie vor dem Erdbeben: Jedes Jahr kommen 50?000 Menschen hinzu. Viele der Familien, die 400 Dollar bekamen, damit sie die Zeltlager im Stadtzentrum verliessen, landeten in den Elendsvierteln. Nach dem Abzug der Ersthelfer verschlechterte sich ihre medizinische Versorgung. Durch die eingeschleppte Choleraepidemie, die 10000 Menschenleben forderte, verschlimmerte sich die Not zusätzlich. Von den Flüchtlingen gelten drei Viertel offiziell als wieder mit Wohnraum versorgt. Das mag zwar stimmen, doch sie sind genauso mittellos wie vorher.

Obwohl Präsident Martelly im Januar 2012 verlauten liess: «Haiti is open for business», lassen ausländische Privatinvestitionen auf sich warten. Die Regierung versucht die Situation zu verbessern, indem sie einen Tourismus à la «DomRep» fördert und Industriegebiete baut. Diese sogenannten «maquiladoras» sind aber in Sachen Sozialvorsorge rechtsfreie Räume. Mit dem Industriepark und der Freihandelzone Caracol sollten in diesem Jahr 30000 Arbeitsplätze entstehen. Ein Zehntel davon wurde tatsächlich geschaffen – zum horrenden Preis von 136 Mio. Dollar. Die Anlage ist eine Umweltsünde, denn sie zerstört das fragile Ökosystem um die Caracol-Bucht. Mit dem Geld, das in dieses Grossvorhaben an der Grenze zur Dominikanischen Republik gesteckt wurde, hätte man zahlreiche andere Projekte in der Landwirtschaft und zugunsten der Infrastruktur im ländlichen Raum finanzieren können. Immerhin leben 50% der Haitianer auf dem Land und erzeugen 25% des Produktionsvolumens. Der informelle Sektor funktioniert also glücklicherweise auch nach dem Erdbeben. Haiti ist reich gesegnet mit Regen und Sonne, und diese tragen zur marginalen, doch immerhin vorhandenen lokalen Entwicklung bei.

Misstrauische Machtpole

Für die Geldgeberseite ist Haiti ein schwacher Staat. Ob überhaupt von einem solchen zu sprechen ist, scheint fragwürdig. Was an staatlichen Strukturen existiert, ist korrupt und schädigt das Land. So werden hoheitliche Funktionen der Rechtsprechung und der Polizeigewalt nur sporadisch ausgeübt. Der Präsident herrscht im Alleingang, die lokalen Gebietskörperschaften haben keine Mittel, und die Parlamentskammern erlassen kaum noch Gesetze.

Parallel zu diesem mittellosen Geisterstaat existiert ein zweiter, finanzkräftiger Machtpol. Es handelt sich um eine kartellähnliche Konstellation aus internationalen Finanzinstitutionen wie IWF, Weltbank oder IDB, UN-Unterorganisationen wie UNPD, UNESCO, UNICEF oder WFP und «befreundeten» Ländern. Zur Riege der grossen Geldgeber gehören die EU, die USA und Kanada, ihre Entwicklungshilfeorganisationen wie die USAID, europäische Fonds oder die französische Entwicklungshilfeagentur.

Beiden Machtpolen gemeinsam sind ihr Handeln im Dunkeln, ihr fehlendes Verständnis der Realitäten vor Ort und ihre guten Beziehungen zu den Eliten. Die internationale Konstellation organisiert und bezahlt die politischen Wahlen. Dass diese stattfinden, heisst noch lang nicht, dass daraus eine Gesellschaft von Rechts wegen entstünde: Die zahlreichen Abstimmungen seit dem Sturz Jean-Claude Duvaliers 1986 und der Gründung des Wahlrats 1987 haben keinen Rechtsstaat hervorgebracht, geschweige denn nationale oder lokale Strukturen zum Wohl der Bevölkerung etabliert.

Der zweite Machtpol misstraut dem haitianischen Staat, der komplett von ihm abhängig ist. Er will ihn angeblich stärken, hütet sich aber davor, ihm die Mittel dafür an die Hand zu geben, und verstärkt damit lediglich das berechtigte Misstrauen gegenüber diesem Gebilde, das oftmals mafiose Züge trägt. Letztendlich gilt: «Se blan qui desid», es entscheidet der Ausländer. Diese Abhängigkeit hat die politische Fantasie der haitianischen Gesellschaft zum Versiegen gebracht.

Zivilgesellschaft in der Zwickmühle

Die NGOs engagieren sich an den vielen Fronten der lokalen Entwicklung: fairer Handel, Lebensmittelsicherheit, Schulpflicht, Reparatur und Instandhaltung von Gebäuden, Mikrokredite, technische Ausbildung, Verwertung und Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, alternativer Tourismus und Gleichberechtigung der Frauen. Genauso wie die Entstehung von immer mehr Kirchen dazu beiträgt, politisches Bewusstsein durch Religiosität zu ersetzen, profitiert hier der Staat von den NGOs, weil sie seine Missstände verschleiern. Der Staat fördert die Zivilgesellschaft, um sie für seine eigenen Ziele auszunutzen.

Im Gegensatz dazu verstärken sich seit 2010 positive Synergieeffekte zwischen NGOs und der restlichen Zivilgesellschaft. Oft aber funktionieren diese Organisationen nach ihren eigenen Prinzipien, die von religiösem Bekehrungseifer bis zu der Absicht reichen, sich im Land dauerhaft zu niederlassen. Ist ein Projekt einmal abgeschlossen, fällt es vielen NGOs schwer, es den Behörden zu übergeben. So bieten die fruchtbarsten Erfahrungen keine allgemeingültige Alternative, mit deren Hilfe Haiti den Teufelskreis seiner Anfälligkeit durchbrechen könnte.

Neben solchen institutionellen Abhängigkeiten gibt es «das Land ausserhalb». So bezeichnet der Anthropologe Gérard Barthélemy die auf dem Land oder in den Elendsvierteln lebende Mehrheit der Haitianer, die vom politischen Leben ausgeschlossen sind. Trotz den schlimmen Ereignissen ihrer Geschichte ist ihre Kultur der Partizipation, des Protests und der kollektiven Zusammenarbeit in ihren Grundzügen erhalten geblieben. Es gibt zahlreiche bäuerliche Genossenschaften, Stadtteilverbände zur Wasserbewirtschaftung und Komitees zur Gründung neuer Krankenstationen. Sie sind zwar häufig isoliert, doch die Verbindung mittels Telekommunikation hilft ihnen, mit eigenen Mitteln zu überleben.

Good Governance statt Demokratie

Internationale Institutionen und Entwicklungshilfeorganisationen einzelner Länder verlangen oft Qualitätsprüfungen von ihren Partnern. Doch vergleichen sie die von ihnen tatsächlich eingesetzten Mittel und deren Wirkung mit gleicher Akribie? Die kanadische Entwicklungshilfeorganisation ACDI stellte ihre Arbeit eine Zeit lang ein, weil Bedenken wegen Misswirtschaft aufkamen und Projekte nicht zielführend waren. Die internationale Gemeinschaft als Parallelmachthaber in Haiti zieht den Anglizismus von Good Governance dem der Demokratie vor. Doch keines der beiden Konzepte funktioniert – weder an der Spitze der politischen Pyramide noch an der Basis –, und das verhindert die Bildung neuer Strukturen. Die Amnesie in allen Bereichen, die bescheidene Koordination zwischen den Akteuren und der «existenzielle Stillstand», wie es der Schriftsteller René Depestre formulierte, lassen nicht auf einen strukturierten Neuaufbau hoffen.TEC21, Fr., 2015.05.22

22. Mai 2015 Christophe Wargny

Der Boss baut das Haus

Einige Bauten in Haiti haben das Erdbeben von 2010 überstanden. Aus diesem Befund und nach einfachen Prinzipien hat der Verein CRAterre ein erdbebensicheres Bausystem entwickelt und zertifizieren lassen.

Der von internationalen Hilfswerken in Entwicklungsländern praktizierte Hausbau macht die Menschen abhängig von Regeln, die sie nicht einhalten können. Der Wiederaufbau nach dem Erdbeben im Januar 2010 in Haiti ist hier keine Ausnahme. Durch kontextfremde, exogene Baumodelle verlieren die Menschen den Bezug zu ihrer eigenen Baukultur. Erfahrungsgemäss können aber unter Einbezug von lokalen Baukulturen Wohnbauprogramme wirksamer umgesetzt werden. Die Menschen vor Ort werden dabei als Wissensträger und beim Bau in die Aufgabenstellung miteinbezogen, was die sozialen Bindungen und die Menschenwürde stärkt. Solche Ansätze sind anlässlich internationaler Konferenzen und ergänzt mit Erfahrungen vor Ort schrittweise entwickelt worden. Die NGOs Misereor, Caritas Frankreich und Caritas Bangladesch, IFRC, CRAterre (Abkürzungen vgl. Kasten S. 24) und die Fondation Abbé-Pierre arbeiten in dieser Art und Weise.

Erdbebensicher und lokal Im Rahmen des Forschungsprojekts ReparH führten CRAterre und die Architekturhochschule ENSAG eine Bestandsaufnahme der haitianischen Bauweise durch. Sie kamen zum Schluss, dass die vorgefundenen Tragstrukturen Erdbeben standhalten, wenn einige konstruktive Prinzipien angepasst und konsequent umgesetzt werden. Die angewandten Systeme wurden vor dem Bau und während des Baus mittels Rütteltischversuchen und statischer Modelle auf Tragsicherheit und Schutzfunktion geprüft.

Der häufigste Bautyp ist die Holzständerbauweise mit einer Mauerfüllung. In einigen Regionen wird unter dem Holzständer eine sockelartige Steinmauer gebaut. Die traditionellen Füllungen, die sich im Erdbebenfall bewährt haben, sind Rutengeflechte aus mit Sisalfasern verstärkten Lehmziegeln oder das «ti-woch» genannte Mauerwerk aus kleinen Steinen. Wichtig ist, dass die Tragstruktur mit vertikal und horizontal ausgefüllten Verstrebungen verstärkt wird. Bei Bauten mit einer steinernen Tragstruktur müssen vor allem die Ecksteine fachgerecht gesetzt werden. Horizontale in die Steinmauer integrierte Holzbeplankungen verhindern zudem, dass sich Risse infolge eines Erdbebens durch den ganzen Verband fortsetzen. Um die Duktilität der Bauten zu erhöhen, sollten traditionelle Steinmauern durch Holzrahmen eingefasst werden.

Auf schwere Fertigbaustoffe wird wenn möglich verzichtet. Insbesondere Zement ist teuer, und in den entlegenen Gebieten sind auch die Transportmöglichkeiten eingeschränkt. Wird beim Bau Wasser verbraucht, muss es im Haushalt wieder eingespart werden. CRAterre setzt sich daher zum Ziel, verstärkt lokal produziertes Bauholz zu verwenden. Leider sind vielerorts die Voraussetzungen noch nicht erfüllt. Es gibt diverse Programme zur Aufforstung der abgeholzten Gebiete. Gegen Termiten und Pilzbefall wird das Eintauchen des Bauholzes in flüssiges Borsalz vom CIRAD weiterentwickelt und unterrichtet.

Wiederaufbau in Familienteams

Aufgrund dieser Erkenntnisse ist im April 2010 ein erstes modulares Haus in Stadtnähe als Demonstrationsobjekt für die lokale Bauweise entstanden. Anlässlich eines Programms der EPPMPH durften 172 Familien aus der Landbevölkerung von November 2010 bis Juli 2012 einen Teil ihrer Häuser wieder aufbauen. Wer an dieser subventionierten Massnahme teilnehmen wollte, musste sich zu Gegenleistungen bereit erklären: Die Familien verpflichteten sich, unter der Aufsicht eines Programmmitglieds und in Teams aus sechs Familien zusammenzuarbeiten, um Synergieeffekte zu aktivieren. Im Voraus stellte jede Familie an ihrer Baustelle Wasser, Steine, Erde, Sand, Palmholzlatten und Fasern bereit. Ein Zimmermann und ein Maurer aus der Umgebung leiteten die Bauarbeiten und führten die für die Erdbebensicherheit relevanten Leistungen aus. Die Bauern füllten selber die Wände mit Geflecht oder Erde auf. Fünf zu Polieren ausgebildete Handwerker überprüften die Bauqualität auf allen Baustellen und bildeten gleichzeitig neue Handwerker unter der Bevölkerung aus. Die so gebildeten Baugemeinschaften stellten ein Haus innerhalb von drei Wochen fertig. Während ihrer technischen Ausbildung und des praktischen Engagements konnten die beteiligten Familien beim Bau viel profitieren. Sie lernten die Bauabläufe kennen und waren in der Lage, auf Schwachpunkte bei den eingesetzten Arbeitskräften zu reagieren.

In der zweiten Phase des Programms, von Januar 2013 bis Dezember 2014, bekamen 232 Familien die Möglichkeit, gemeinsam ihre Wohnsituation erbebengerecht zu verbessern. Die Mehrheit (79?%) erstellte einen zertifizierten Neubau, andere (16?%) setzten ihr Haus instand, und wenige (5?%) investierten stattdessen in Zisternen und Einrichtungen, um das Regenwasser aufzufangen.

Ein Standard: das Modell «Ti’Kay»

Zusammen mit dem gemeinnützigen französischen Unternehmerverband Entrepreneurs du Monde entwickelte CRAterre den Wohnbautyp «Ti’Kay». Im Mai 2012 genehmigte das Amt für Bauwesen MTPTC den Baustandard mit Zustimmung der UNDP. Alle von Entrepreneurs du Monde erbauten Häuser hielten im August 2012 dem Tropensturm «Isaac» und im Oktober 2012 dem Hurrican «Sandy» stand.

Der Standard basiert auf traditionellen haitianischen Bauweisen wie den «Kay Peyi» genannten Landhäusern oder den Stadthäusern im «Gingerbread»-Stil. Auf dem Land bewohnt in der Regel eine Familie ein Haus, das sie über Jahre hinweg in Etappen erweitert. Heiratet ein Paar, baut es mithilfe eines «Boss» genannten Baumeisters sein eigenes Heim. Bauernfamilien vergrössern ihre Häuser im Lauf der Zeit, sobald sie die Mittel dazu haben. Der Aufbau des Grundrisses entspricht einem Vielfachen des Grundmasses, das zwischen 75 und 90 cm beträgt, je nach den Gewohnheiten des «Bosses» und den Längen der verfügbaren Hölzer. Dieses Prinzip ermöglicht unterschiedliche technische und räumliche Kompositionen, die auf den sozialen Kontext im ländlichen Raum reagieren.

Das Basismodul des «Ti’Kay»-Hauses hat eine Nutzfläche von 22 m², sprich 6?×?5 Felder mit Grundmass 85 cm. Neben einem Hauptraum von 15 m² umfasst sie eine Veranda. Die Module können auch zusammengesetzt werden und auf spezifische Bedürfnisse eingehen (Abb. oben).

Bauen lokal verankert

Rund 3000 Wohnungen konnten anlässlich der Projekte, bei denen CRAterre involviert war, gebaut oder saniert werden. Durch die Streuung des technischen Wissens haben sich auch Bauten verbessert, an denen CRAterre nicht direkt beteiligt war. So sind schätzungsweise bereits über 1000 zusätzliche Basiswohneinheiten entstanden. Diese Verbreitung kam insbesondere durch ein Ausbildungsprogramm mit UN-Habitat zustande. Bisher erhielten über 50 Handwerker ein Zertifikat. Nachdem sie die Schulung erfolgreich abgesschlossen haben, unterstützt Entrepreneurs du Monde sie bei der Gründung und Führung eines eigenen Unternehmens.

Auch die Zertifizierung des Systems durch das MTPTC war ein entscheidender Schritt. Die Baukosten der lancierten Basismodelle halten sich mit rund 150 US- Dollar/m2 beim Neubau und mit 40 bis 60 Dollar/m2 für die Instandsetzung im Rahmen. Ein weiterer Vorteil sind die positiven Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft: Neben dem dringend benötigten, neu entstandenen Wohnraum wird ein Beitrag zur Armutsbekämpfung geleistet. Die Investitionen zahlen sich in der Gemeinschaft schnell aus, da ein Grossteil davon direkt in die lokalen Wirtschaftskreisläufe einfliesst.TEC21, Fr., 2015.05.22

22. Mai 2015 Olivier Moles, Philippe Garnier, Alexandre Douline