Editorial

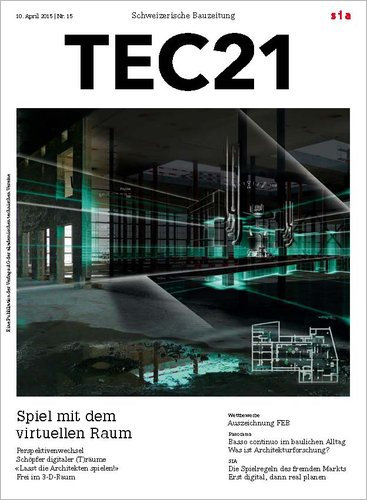

Dr Blick über den Tellerrand reizt uns bei TEC21 immer dann, wenn sich von anderen Disziplinen lernen lässt. So haben wir uns unter anderem in den Nummern 18/2010 «Simulanten» und 25/2010 «Durchgespielt» mit der digitalen Welt befasst. Diese Ausgabe widmen wir den Schnittstellen zwischen Computerspielen und Architektur.

Games haben sich vom Nischenprodukt zum Mainstream entwickelt – ihre Industrie hat je nach Schätzung den jährlichen Umsatz von weltweit 100 Milliarden Dollar überschritten oder wird es bald tun.

Immer realistischere Darstellungen verführen den Spieler dazu, vollkommen ins Spiel einzutauchen. Um diese fantastischen und faszinierenden Welten zu generieren, benötigen die Spielentwickler unter anderem Architekturkenntnisse. Meist eignen sie sich diese selbst an, denn nur an wenigen Ausbildungsstätten ist das Thema Unterrichtsgegenstand.

Der Ideenaustausch zwischen Game- und Bauindustrie könnte aber auch in der anderen Richtung funktionieren: Planer würden davon profitieren, wenn ein Auftraggeber oder eine Wettbewerbsjury eine interaktive Begehung durch ein noch nicht gebautes Projekt machen könnte. Doch viele Architekten sehen im Aufbruch in den digitalen Raum eine Hürde.

Dieses Begehbarmachen ist selbst für Experten noch kein digitaler Katzensprung – aber reine Zukunftsmusik ist es auch wieder nicht. Mit dieser Ausgabe wollen wir unsere Leser dazu anregen, den Meistern des digitalen Scheins über die Schulter zu schauen.

Nina Egger, Danielle Fischer

Inhalt

22 PERSPEKTIVENWECHSEL

Guido Berger

Wie werden Spieler zu Architekten, wie erkunden sie neue Regeln, und was sind Spielperspektiven?

24 SCHÖPFER DIGITALER T(R)ÄUME

Tobias Michels

Architekturkenntnisse helfen Gamedesignern, immersive Welten zu gestalten.

27 «LASST DIE ARCHITEKTEN SPIELEN!»

Nina Egger, Danielle Fischer

Ulrich Götz, Leiter Studienvertiefung Gamedesign an der ZHdK erklärt, welche Rolle die Architektur im Gamedesign spielt.

30 FREI IM 3-D-RAUM

Volker Settgast

Vom Architekturmodell zur virtuellen Umgebung: Was man tun muss, um in digitalen Modellen spazieren gehen zu können.

Schöpfer digitaler (T)räume

Kenntnisse aus der Architektur helfen Gamedesignern, überzeugende Welten in digitalen Spielen zu gestalten. Doch die Inspiration kann auch in die andere Richtung funktionieren.

Seit ungefähr 15 Jahren bieten grössere Hochschulen, zum Beispiel die Zürcher Hochschule der Künste, (vgl. «‹Lasst die Architekten spielen!›», S. 27), die Games Academy Hochschule in Berlin und die Mediadesign Hochschule in Düsseldorf, aber auch Fachhochschulen und sogar Mittelschulen, wie die HTL Spengergasse in Wien, eine Ausbildung zum Gamedesigner an. Diese deckt die Themen Design, Grafik und Programmierung ab, innerhalb denen sich die Spielentwickler spezialisieren. Je nach Schule unterscheiden sich einzelne vermittelte Inhalte voneinander. An der Mediadesign Hochschule in Düsseldorf ist Architektur als Thema präsent. Dr. Michael Bhatty, Dozent für Gamedesign, sieht darin einen wichtigen Baustein für virtuelle Spiele; um diese überzeugend zu entwickeln, sei die Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt essentiell.[1]

Bei realen Bauten setzen Architekten und ein Team von Fachleuten die gestalterische Idee um. Auch für digitale Spiele entwickelt ein Team eine virtuelle Umgebung. Wie in der wirklichen Welt müssen die Gebäude Funktionen erfüllen, etwa den Spieler leiten oder ihm Schutz gewähren. Insofern weist die Tätigkeit eines Gamedesigners Parallelen zu der des Architekten auf. Zwischen der Ausbildung in Gamedesign und der des Architekten liegen diese in den künstlerischen und organisatorischen Fähigkeiten und der strukturierten Projektplanung. In beiden Studiengebieten müssen die Studierenden lernen, alle Beteiligten zu koordinieren und deren Sprache zu verstehen.

Zum Studium des Spielentwicklers gehört eine Grundausbildung in Gestaltungslehre. Durch den Entwurf von Figuren, Fahrzeugen, Landschaften und Bauwerken wird die Gestaltungstechnik trainiert. Im weiteren Verlauf werden grössere Projekte in Form von digitalen Spielen in Teams entwickelt und getestet – die Projekte sind mit Entwürfen aus dem Architekturstudium vergleichbar – zu denen ein durchorganisierter Plansatz, eine Erläuterung und ein Modell gehören.

Leveldesigner entwickeln die Umwelt

An der Entstehung eines Spiels sind Entwickler aus Bereichen wie Design, Grafik, Programmierung und Qualitätsmanagement beteiligt. Je nach Unternehmensgrösse sind die Aufgaben in Teilbereiche gegliedert, die einem Teamleiter unterstellt sind. In kleineren Firmen übernimmt ein Mitarbeiter mehrere Aufgaben.[2]

Damit ein vollständiges Spiel in Bild, Ton und Story entsteht, müssen Spielmechanik, geschichtlicher Hintergrund und Beziehungen der Komponenten, wie Aufträge, Orte oder Hindernisse kontextualisiert werden. In Zusammenarbeit mit dem Designteam und der Grafik entwickelt ein Leveldesigner die Umwelt. Er entwirft Gestalt und Funktionen und ist für das Landschafts- und Gebäudedesign zuständig. Dazu muss er Aufgaben als Architekt, Landschafts- und Städteplaner erfüllen. Die Grafikabteilung setzt mit der Designidee die Charaktere und die Umwelt um und modelliert dazu die Objekte. Für die Figuren, Kreaturen und Gebäude fertigen 3-D-Artists mit Software, die auch in der Architekturvisualisierung zum Einsatz kommt, dreidimensionale Modelle an (vgl. «Frei im 3-D-Raum», S. 30). Die Abteilung Programmierung, oder in kleineren Firmen der Designer, setzt das Spiel technisch in eine funktionierende Software um. Die Benutzeroberfläche, die dem Spieler detaillierte Informationen über das Spielgeschehen gibt, erstellt der User-Interface-Designer mit der Programmierabteilung.

Einige Architekten haben erkannt, dass ihr Beruf viel mit dem des Spielentwicklers gemeinsam hat und kreieren mit ihrem Wissen als Quereinsteiger digitale Welten. Einer von ihnen ist Michael Stuart Licht, der in einem Onlinebericht[3] die Parallelen zwischen dem Entwurfsprozess von Architektur und digitalen Spielen beschreibt. Er erläutert die verschiedenen Schritte innerhalb des Leveldesigns anhand des architektonischen Entwurfs von der Skizze bis zum dreidimensionalen Modell und zeigt in jedem Schritt die Berührungspunkte.

Ein Gefühl für Raumtypen

Die Darstellung variiert von Spiel zu Spiel und trägt stark zu dessen Charakter bei. Die Bandbreite reicht von fotorealistischen Szenarien über comicartige Stile bis zu völlig abstrakten Abbildungen. In «Assassin’s Creed» (vgl. Kasten S. 23) haben sich die Entwickler für eine detaillierte Darstellung entschieden. Die Detailgenauigkeit, mit der die Menschen, ihr Verhalten und die städtische Umwelt dargestellt sind, ist entscheidend für den Wiedererkennungswert der Spieleserie. «Minecraft» (vgl. Abb. oben und Kasten S. 23) setzt dagegen auf eine abstrakte Darstellung von sogenannten «Blocks» (Würfel). Diese Quader sind die Grundlage für das orthogonale Bausystem und sorgen gleichzeitig für den Charme dieses Spiels. «World of Warcraft» ist bekannt für den comicartigen Stil.

Reale wie virtuelle Räume sind durch bestimmte Bedingungen, Gesetzmässigkeiten oder Regeln eingefasst, die es bei der Entwicklung des Spiels zu berücksichtigen gilt, um die Wirkung auf den Spieler und vor allem seine Führung zu kontrollieren. Zu den Raumtypen besonders in digitalen Adventurespielen zählen «offene Räume», «geschlossene Räume» und «Korridore». «Offene Räume» sind zunächst unbegrenzt erscheinende Areale, meist unter freiem Himmel. Sie suggerieren dem Spielenden die Möglichkeit, den Pfad frei wählen zu können. Bei näherem Betrachten ist aber zu erkennen, dass sie durch natürliche oder künstliche Objekte begrenzt sind. In «Minecraft» findet der Spieler eine scheinbar grenzenlose Welt vor. Sie ist aus verschiedenen sogenannten Biomen, wie Bergen, Tälern, Höhlen, Wäldern, Wüsten und Seen zusammengesetzt, kommt jedoch nach 60 Millionen «Blocks» an ihr Ende. «Korridore» befinden sich in der Natur, in einer Stadt oder innerhalb von Bauwerken. Sie sind Wege durch Schluchten oder sonstige Hindernisse; sie können nach oben hin geöffnet sein oder bilden Teile geschlossener Bauten. Die Bewegung in ihnen ist sowohl horizontal als auch vertikal möglich.[4]

Besonders in «Assassin’s Creed» (vgl. Kasten S. 23) sind diese Verbindungen zwischen offenen und geschlossenen Räumen zu finden. Aus der Kombination im dreidimensionalen Raum muss der Spieler unübliche Wege einschlagen, um ans Ziel zu gelangen.

«Geschlossene Räume» sind unabhängig von einem Ein- oder Ausgang allseits umbaut. Zu dieser Art zählen die Zimmer eines Gebäudes oder Höhlen. Betrachtet man «Minecraft», ist festzustellen, dass dieser Raumtyp der Figur Schutz vor Witterung und Tieren bietet. Aus diesen räumlichen Gefügen ist jede 3-D-Spielwelt, in der man sich bewegen kann, zusammengesetzt. Wie die Komponenten dimensioniert sind, beeinflusst das Gefühl des Spielers. Enge und schmale Räume können bedrohlich, beklemmend oder herausfordernd wirken. Weite Räume laden zum Erkunden und Reisen ein.

Um diese Kontraste zu differenzieren, sollte der Spielentwickler über zumindest rudimentäre Architekturkenntnisse verfügen. Game- und Leveldesigner, in deren Ausbildung Architektur meist kein Thema ist, müssen sich diese Kenntnisse oft selbst erarbeiten.

Konvergenz zweier Disziplinen

Die Inspiration von Architektur und Gamedesign sollte nicht auf die blosse Kopie realer Bauwerke im Spiel reduziert werden. Vielmehr ist ein Austausch auf kreativer und inhaltlicher Ebene notwendig. Deshalb ist es wichtig, dass Entwickler virtueller Spiele Architekturthemen wie Raumtypologie und -psychologie, Baugeschichte und Baukultur kennen, um virtuellen Welten ein immersives Spielerlebnis verleihen zu können.5 Für Spielgenres, die ein Thema aus der Realität behandeln, wie etwa existierende Grossstädte oder vergangene Kulturen, ist Referenzmaterial aus zeitgenössischen oder vergangenen Quellen ideal geeignet.

Virtuelle Architektur bietet kreatives Potenzial zum Experimentieren mit Form, Dimension und Nutzung. Simulationen kommen umgekehrt schon heute zum Einsatz, um reale Projekte zu verifizieren. Die Konvergenz hat bereits stattgefunden, wie es die Technik der «Augmented Reality» zeigt. Aber auch der normale Architektenalltag kann von Computerspielen inspiriert werden. So könnten Spielperspektiven in einer Architekturpräsentation gezielt eingesetzt werden: Die Sicht aus der «ersten Person» (vgl. «Perspektivenwechsel», S. 22) die der natürlichen Sicht des Menschen nahekommt, macht Renderings immersiver, während durch den Kamerawinkel der «dritten Person» die Umgebung überblickbar wird.

Da das berufsspezifische Wissen von Architekten, Raum-, Stadt-, und Landschaftsplanern und die Art ihrer Tätigkeit nahe an der von Game-, Leveldesignern und 3-D-Artists liegen, können beide Bereiche voneinander profitieren, um eindrückliche reale bzw. fiktive Räume zu erschaffen.

Anmerkungen:

[01] Media Design Hochschule (MD.H): In: www.mediadesign.de. (letzter Aufruf: 27.7.2014).

[02] Bates, B.: «Game Design. Second Edition», 1. Aufl., Boston, USA: Thomson Course Technology PTR., 2004.

[03] Licht, M. S.: «An Architect´s Perspective On Level Design Pre-Production», www.gamasutra.com, 2003, S. 3. (letzter Aufruf 29.3.2015).

[04] Chen, S.; Brown, D.: «The Architecture of Level Design», www.gamasutra.com, 2001, S. 2. (letzter Aufruf 29.3.2015).

[05] Schell, J.: «The Art of Game Design. A Book of Lenses». Burlington 2008, S. 330 ff.TEC21, Fr., 2015.04.10

10. April 2015 Tobias Michels

Perspektivenwechsel

Guido Berger, Leiter der Digitalredaktion vom SRF, erläutert, wie Spieler zu Architekten werden, wie sie Regeln erkunden, neue Welten bauen und welche Spielperspektiven es gibt.

Gamedesigner sind die Architekten einer Fantasiewelt. Sie bauen die Bühne, auf der wir spielen. Sie vermitteln mit ihren Bauten Geschichten und Stimmungen. Sie lenken unseren Blick und spuren unseren Pfad vor.

Im Spiel «Mirror’s Edge» ist dieser Pfad rot markiert. Das Spiel handelt in einer dystopischen Zukunft von einem totalitären Regime, das sämtliche Informationen überwacht und kontrolliert. Und von Parkour, der Sportart, die Treppen, Brüstungen, Brücken und Unterführungen als Spielplatz nutzt und damit die Erwartungen ihrer Errichter subversiv unterläuft (vgl. «Lasst die Architekten spielen!», S. 27).

Die Hauptfigur Faith rennt und springt durch eine gleissend helle, weisse Betonstadt. Auch Faith ist subversiv, auf der Flucht vor dem Regime, auf Botengängen mit gestohlener Information. Und doch nicht: Denn die Freiheit des Sports Parkour ist in «Mirror’s Edge» nur Illusion. Wenn wir auf Balken, Geländer oder Kranmasten zurennen, färben sich diese dynamisch rot ein, um uns zu signalisieren, dass wir dort weiterkommen. Wo sich nichts rot einfärbt, ist kein Weg. Wir erfüllen damit die Absicht der Designer, statt uns darüber hinwegzusetzen – die freie Entscheidung ist eigentlich nur die einer kleinen Auswahl. Dennoch versetzt uns das Spiel in einen «Flow»-Zustand: Wenn wir die Lauf- und Sprungtechnik meistern, gleiten wir durch diese Stadt, fast widerstandslos, atemberaubend schnell, euphorisch. Das ist eine zentrale Stärke von Games: Sie vermitteln uns das Gefühl von Kompetenz.

Bei Games wie «Mirror’s Edge», die wir alleine spielen, ist dies oft eine Illusion: Sie fordern uns, wir müssen einen Widerstand überwinden, aber nicht so sehr, dass wir aufgeben.

Von Monstern, Hütten und Ziegen

In Games, die wir online mit oder gegen andere spielen, ist das anders: Dort ist echte Kompetenz gefragt. Wir spielen in «Fifa» Fussball, erobern in «League of Legends» die gegnerische Basis oder liefern uns in «Call of Duty» wilde Schiessereien. Alle gegen alle oder in Teams: Es siegt, wer härter trainiert, besser zusammenarbeitet, mehr Talent hat. Diese Games folgen im Gegensatz zu Einzelspielergames selten einer Geschichte – nicht die Handlung ist die treibende Kraft, sondern der Wettkampf, das Können und der Status der Spieler.

Der Blick auf diese Spiele ist rein funktional: In strategischeren Spielen wie Fussball oder einer Fantasyschlacht blicken wir aus der Vogelperspektive auf das Spielfeld. Nicht so, wenn das Spiel actionlastig ist: Die Kamera sitzt dann im Kopf des Soldaten oder des Rennfahrers, das ist die sogenannte First-Person- oder Ego-Shooter-Perspektive. Wir verschmelzen mit der Spielfigur, die nicht mehr als ein Platzhalter für uns ist. Soll eine Hauptfigur stattdessen mehr Gewicht erhalten, wählen Spieldesigner die Third-Person-Perspektive: Die Kamera löst sich von der Spielfigur und folgt ihr mit einigem Abstand. Das ermöglicht, den Blick der Spieler gezielt zu lenken und die Kamera dramaturgisch zu führen. Der Spielerblick wird zum Beispiel von der Strasse gerissen und auf das sich in einer Superzeitlupe überschlagende Auto des Gegners gerichtet oder auf die anstürmende Lawine im Rücken – im richtigen Moment geschickt geführt, erzeugt die Kamera Emotion. Spielen ist schon lang mehr als Hüpfen und Schiessen. In den letzten Jahren haben wir in «Dragon Age: Inquisition» Drachen bekämpft, in «Threes» Dreier- potenzen kombiniert, sind Skateboard gefahren in «OlliOlli» oder um die Welt gereist in «80 Days», haben eine Ziege simuliert in «Goat Simulator» und ein verwirrendes Büro erkundet in «The Stanley Parable». Entsprechend vielfältig sind die Spielenden geworden. In der Schweiz liegt der Frauenanteil bei 44 Prozent und nimmt weiter zu.

Gamer sind nicht nur Kinder: Die Hälfte der spielenden Schweizerinnen und Schweizer sind zwischen 25 und 44 Jahre alt. Ungefähr die Hälfte der Europäer zwischen 16 und 64 spielen ab und zu, ein Viertel mindestens einmal pro Woche. Je breiter das Publikum, desto breiter die Inhalte, vielfältiger die Genres, unterschiedlicher die Spielsysteme. Die Kernziele des Mediums bleiben aber gleich: Neben der bereits erwähnten Erfahrung von Kompetenz geht es darum, eine Welt zu entdecken. Einerseits im übertragenen Sinn – ein Set von Regeln erkunden, austesten, begreifen, ausnutzen – und andererseits natürlich wörtlich: für eine Weile die reale Welt verlassen und in eine Fantasiewelt eintauchen.

Und manchmal geben uns Games auch ein Werkzeug in die Hand wie im Überraschungshit «Minecraft», einer Welt aus Kuben, die wir erkunden oder beliebig zusammenbauen können. Am Anfang ist eine kleine Hütte, in Panik aus Dreck und Gras zusammengekleistert, um geschützt vor Monstern die Nacht zu überstehen. Am Ende sind Gruppen mit Dutzenden von Spielern, die gemeinsam gewaltige Städte bauen. Das Spiel lässt uns selber zu Architekten werden.TEC21, Mi., 2015.04.08

08. April 2015 Guido Berger