Editorial

In der Stadt Zürich wird nicht nur im Westen viel Neues gebaut; auch in den nördlichen Quartieren ist ein grossräumiger Umbruch im Gang. Das Dreieck Oerlikon, Seebach und Schwamendingen soll Anschluss an die «Glattstadt», vom Glattpark bis zum Flughafen, finden und qualitative Inputs in die schwächelnde Struktur erhalten. Zwar wird Zürichs Norden auch in Zukunft von Geschäftsadressen dominiert; aber dazwischen sind Wohninseln mit hoher Lebensqualität geplant. Die Stadt selbst spurt die Quartieraufwertung mit Verbesserungen in den öffentlichen Zonen vor. Der Genossenschaftsbewegung, am nördlichen Stadtrand gut vertreten, wird die Rolle als Sozialraumentwickler anvertraut.

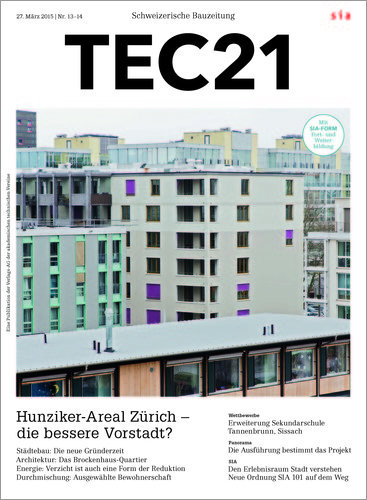

Vor acht Jahren feierten die Gemeinnützigen in der Stadt ihr 100-jähriges Bestehen; als Geschenk der öffentlichen Hand erhielt der Genossenschaftsverbund «mehr als wohnen» das Baurecht für das Hunziker-Areal. Anstatt darauf die Vorstadtzone auszuweiten, sollte ein peripherer Wohnstandort mit urbaner Dichte und anregendem Aussenraum entstehen. In den nächsten Wochen ziehen die letzten der rund 1400 Menschen ein.

Ohne den Budgetgedanken zu überstrapazieren, wurde ein gutes Beispiel für sozialen, durchmischten Wohnungsbau geschaffen. Das Bebauungsmuster wirkt innerstädtisch; die architektonische Vielfalt scheint jedoch wenig an einem identitätsstiftenden Ausdruck interessiert. Ob das Modell für eine bessere Vorstadt funktioniert, haben die Bewohner nun aber selbst in der Hand.

Paul Knüsel