Editorial

Grünräume sind ein kostbares Kulturgut – vor allem in Städten laden Quartiergärten und Pärke zum Spazieren und Verweilen ein. Oft gedeihen dort seltene und alte Pflanzen. Im Lauf der Zeit jedoch mussten in der Schweiz zahlreiche Anlagen Überbauungen oder Verkehrsinfrastrukturen weichen. Eine Gruppe von Landschaftsarchitekten und Kunsthistorikern erkannte bereits Anfang der 1990er-Jahre, dass viele Grünräume schützenswert sind. Sie begann daher in eigener Initiative und mit viel Enthusiasmus kantonsweise Listen mit «denkmalverdächtigen» Objekten zu erstellen. So begutachteten rund 200 meist ehrenamtlich tätige Fachleute, angeleitet durch die ICOMOS-Arbeitsgruppe Gartendenkmalpflege, bedeutende Freiräume, die vor 1960 gestaltet worden waren. Nachdem sie die ersten Kantone erfasst hatten, bekamen sie Unterstützung vonseiten des Bundesamts für Kultur. Die 2014 abgeschlossene ICOMOS-Liste dokumentiert 30 000 Freiräume – vom kleinen Bauerngarten bis zum grossen Stadtpark. Weil unsere Städte zunehmend verdichtet werden, sind diese Grünräume aktuell bedroht – dabei sind sie eigentlich umso wichtiger, je dichter ein Ort bebaut ist.

Doch die Liste ist unverbindlich, sie allein schützt die Gärten nicht. Der Bund hat das Problem erkannt und fördert Pilotprojekte, in denen die kantonalen und kommunalen Inventare mithilfe der Liste überarbeitet werden. Durch neue Schutzbestimmungen hofft man, den Erhalt der grünen Freiräume langfristig zu sichern.

Danielle Fischer

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Ein Lob der Innovation und Zusammenarbeit | Anerkennung für Architektinnen

11 PANORAMA

Die Schweiz ist grösser geworden – theoretisch | «Gemeinsam ist die Idee der idealen Stadt» | Neue Bücher

15 VITRINE

Neues für Aussenräume | Suisse Floor 2015

17 BESCHLÜSSE ZU NORMEN

«Betriebsoptimierungen können alle Schweizer Kernkraftwerke überflüssig machen» | Mehr Architekturwettbewerbe dank Konkurado

23 VERANSTALTUNGEN

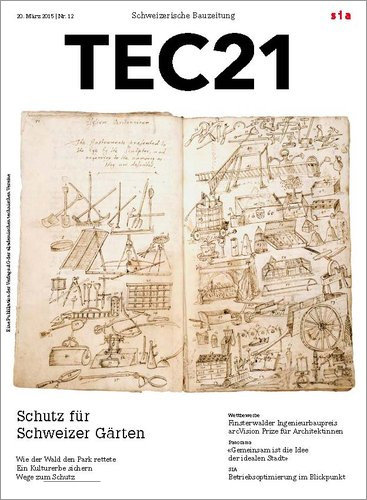

24 WIE DER WALD DEN PARK RETTETE

Guido Hager

Die Geschichten dreier Stadtpärke verdeutlichen, wie individuell der Weg zum Schutz einer Anlage ist.

29 EIN KULTURERBE SICHERN

Brigitte Frei-Heitz

ICOMOS Suisse hat eine Liste mit 30 000 schützenswerten Gärten und Anlagen erarbeitet.

32 WEGE ZUM SCHUTZ

Nina Mekacher

Gemeinden und Kantone können die ICOMOS-Liste in ihren Inventaren umsetzen. Wie das geschieht, zeigt ein Pilotprojekt in Aarau.

AUSKLANG

35 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Wie der Wald den Park rettete

Mit seinem Büro für Landschaftsarchitektur hat Guido Hager, Leiter der ICOMOS-Arbeitsgruppe Gartendenkmalpflege, die Parkpflegewerke dreier historischer Anlagen erarbeitet. Die Beispiele illustrieren, wie individuell der Weg zum Schutz eines Parks ist.

Der historische Garten stand Anfang

der 1990er-Jahre noch wenig im Fokus der Ämter, Politiker und Eigentümer. Ohne jegliche Sensibilität wurden Gärten unter- oder überbaut, als Autoabstellplätze planiert oder, um die Pflege einzusparen, stark vereinfacht. Ausserdem wurden viele Zäune – das äussere Zeichen für einen Garten – abgerissen statt renoviert. Dies geschah, weil die Renovationskosten immens sind und weil Zäune seit den 1960er-Jahren aus der Mode gekommen waren. So galt es, eine Bestandsaufnahme des gartenkulturellen Erbes der Schweiz auf einfachem Niveau zu machen. Als Gruppe von Landschaftsarchitekten und Kunsthistorikern beschlossen wir anfangs der 1990er-Jahre, in freiwilliger Arbeit eine Liste mit schützenswerten Anlagen der Schweiz zu erstellen. Uns war klar: Unabhängig von den Gemeinden und Kantonen – deren Vertrauen wir mit unserer Arbeit erst gewinnen mussten – würde das kein einfaches Unterfangen sein. Aber wir gaben uns vorerst acht Jahre Zeit, brachten viel Enthusiasmus mit und starteten trotz Bedenken.

Offiziell, in der Zusammenarbeit mit Bund und Kantonen, wäre das damals nicht möglich gewesen. Wir mussten zuerst einige Kantone erarbeiten, um dann dem Bund das Resultat vorzustellen. Dabei konnten wir nicht detailliert auf die Qualität des einzelnen Werks eingehen, sondern drückten mit der Auswahl der Gärten die Anzahl und Vielfalt der regionalen historischen Anlagen aus. Mit ICOMOS fanden wir einen Verbündeten, bei dem neben Kunsthistorikern und Landschaftsarchitekten auch alle kantonalen Denkmalpfleger auf einer neutralen Plattform vereint sind. Vorteilhaft war, dass die Beteiligten nicht an einen finanziellen oder inhaltlichen Rahmen gebunden waren. Drei Beispiele aus unserer Büropraxis belegen, wie städtebaulich wichtige, historische Pärke in Zürich, Chur und Bern vor unsensiblen Überbauungsprojekten, der allmählichen Verwahrlosung oder der unfachgemässen Neubepflanzung bewahrt werden konnten. Die Beispiele zeigen aber auch, dass solche Anlagen zeitgenössischen Bedürfnissen angepasst werden können.

Die Villa Bleuler in Zürich

Wenn man von der Zürcher City her kommt, bildet die 1888 fertiggestellte Villa Bleuler den Auftakt zu einem Ensemble von Gründerzeitvillen entlang der Zollikerstrasse. Otto Fröbel und Evariste Mertens gestalteten die späthistoristische Gartenanlage um die neutoskanische Villa des Architekten Alfred Bluntschli. 1970 sollte die Anlage überbaut werden – doch die Stadt Zürich stellte Villa und Garten im folgenden Jahr unter Schutz und kaufte sie 1983. Das Überbauungsverbot des Gartens wurde aber nicht mit der historisch wertvollen Anlage begründet – das wäre damals von keinem Gericht anerkannt worden. Einzig mit dem Argument, dass es sich beim Baumbestand um Wald handle, konnte die Teilüberbauung abgewendet werden.

Bei der Restaurierung im Jahr 1993 standen gartendenkmalpflegerische Gesichtspunkte im Vordergrund. Mit einem Parkpflegewerk[1] – eigentlich könnte es auch Einzelinventar heissen – trug die Stadt Zürich 1986 in einem Pilotversuch Akten zusammen. Ausgewertet wurden Pläne, Notizbücher, Fotos und Interviews mit dem letzten Gärtner, dessen Vater schon ab 1901 mit der Pflege beauftragt war. Darauf aufbauend entstand ein Sanierungskonzept. Die Mieterin, das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaften, hat das Rasenrondell beim Haupteingang mit einer unterirdischen Bibliothek bebaut, sodass alle Bäume erhalten werden konnten. Ein linsenförmiges Oberlicht in dem nach dem Bau wiederhergestellten Rasenrondell belichtet den unterirdischen Leseraum. So ist der Ort sowohl von innen als auch von aussen als Teil der Komposition erlebbar. Die Atmosphäre im Garten wird heute durch die Patina des Alters, das Moos an den dicken Stämmen, die waldartige Vegetation unter den grossen Bäumen oder die dicke, weiche Kiesschicht bestimmt. Mit der Sanierung wurden bewusst Spuren des Vergehens – eine Besonderheit des Gartens – erhalten. Die wieder bepflanzten Staudenrabatten spiegeln etwas von der Üppigkeit der gärtnerischen Gestaltung in Villennähe wieder. Der einfühlsame Villengärtner von Grün Stadt Zürich hält die Anlage so instand, dass man glaubt, die Natur schaffe das alles von allein. Damit bleibt etwas von der Sehnsucht erlebbar, die ein alter Garten in uns zu wecken vermag.

Die Elfenau in Bern

Die Elfenau liegt am südlichen Stadtrand von Bern leicht erhöht über der Aare. Die Planung des heute noch bestehenden Landschaftsgartens geht auf die russische Grossfürstin Anna Feodorowna zurück. Sie erwarb 1814 das seit dem 13. Jahrhundert bekannte Landgut «Brunnandern» und gab ihm den poetischen Namen «Elfenau». In ihrem Auftrag verwandelte der Gartenarchitekt Joseph Bernhard Baumann das Anwesen in einen Landschaftsgarten. Ein sich zum Herrschaftshaus hin verdichtendes Wegenetz mit spannungsreich gepflanzten Baumgruppen und Solitärbäumen, mit Blumenbeeten, Pavillons und Aussichtsplätzen durchzog ursprünglich die bis heute landwirtschaftlich genutzten Wiesen. Auf den zahlreichen historischen Abbildungen der Elfenau wird zudem deutlich, dass die grossen Qualitäten des Parks – die Aussichten auf den seeähnlich breiten Lauf der Aare, auf den nahe gelegenen Gurten und auf das herrliche Bergpanorama der Berner Hochalpen – virtuos in die Konzeption der landschaftlichen Anlage miteinbezogen wurden. Das Anwesen wechselte einige Male den Besitzer und wurde zunehmend vereinfachend durch einen Bauern gepflegt. Teile der Wiesen wurden überbaut, sodass lediglich noch der Bereich zur Aare hin als Park wahrgenommen wird. Das Parkpflegewerk von 2008 dient als Grundlage des landschaftlich, kulturhistorisch und gartendenkmalpflegerisch einzigartigen Juwels, das selbstverständlich in der ICOMOS-Liste aufgeführt ist. Das Parkpflegewerk hält fest, wie die Anlage für die Zukunft erhalten und angemessen, in Etappen, weiterentwickelt werden kann. Der Baumann-Plan von 1814 dient als Grundlage für die Sanierung (vgl. Abb. S. 26). Eine exakte Wiederherstellung der historischen Anlage ist aus gartendenkmalpflegerischer Sicht und wegen der breiten Nutzung durch die Bevölkerung weder erwünscht noch möglich. Die Intention der Grossfürstin und ihres Gartengestalters soll aber wieder stärker hervorgehoben und, wo nötig, angepasst und räumlich und ideell inszeniert werden.

Mit verschiedenen Massnahmen wird die ursprüngliche Ausstrahlung des Parks wieder stärker erfahrbar gemacht. Die Wege werden spannungsreich in das Landwirtschaftsland gelegt. Die Pavillons, Sitzbänke und Blumeninseln werden aufgrund fehlender Quellen nicht rekonstruiert, sondern führen Feodorownas Idee in zeitgemässer Sprache fort. Die extensiv bewirtschafteten, weitläufigen und blumenreichen Wiesen sind von landwirtschaftlichem Reiz. Das Elfenauhölzli erscheint durch die Pflege als mehrschichtiger Plenterwald[2] geheimnisvoll. Für das 200-jährige Bestehen der Anlage wurde der Hof mit der Vorfahrt, verschiedenen Wegen und den unterschiedlichen Wasserelementen, die ja dem Anwesen den Namen geben, saniert. Spuren eines Wasserfalls, wie ihn der Baumann-Plan vorgesehen hatte, konnten die gartenarchäologischen Grabungen trotz einzelner Steine im Gelände nicht belegen. Dennoch wurde ein solcher als Reverenz an Anna Feodorowna erstellt. Gartendenkmalpflegerisch handelt es sich um eine Neuschöpfung. Der solcherart verschönerte Park bietet einen hohen Erholungswert und wird mittlerweile von der Bevölkerung gut angenommen.

Der Fontanapark in Chur

Das «Alte Gebäu» entstand 1727–1729 im Auftrag von Envoyé Peter von Salis-Soglio. Es gehört zu den wertvollsten Herrschaftshäusern Graubündens. Von dieser Zeit zeugt noch immer die originale Grotte. Um 1860 wurde von der ursprünglich barocken Anlage ein Obstgarten abparzelliert, der verbleibende Garten wurde landschaftlich überformt. 1936 mietete eine Gärtnerei den Garten. Nach deren Kündigung 1957 folgte die Unterschutzstellung des Alten Gebäus als Denkmal von nationaler Bedeutung. Drei Jahre später wurde der Garten mit dem angrenzenden Platz des Fontana-Denkmals in einem umstrittenen «Kompromissprojekt» zusammengeführt und 1966 ebenfalls unter Schutz gestellt. Dessen ungeachtet verlangte 1982 eine Initiative, den inzwischen stark verwahrlosten Park mit einer dreigeschossigen Tiefgarage zu unterbauen, was das Churer Stimmvolk im Jahr 1983 ablehnte. Da die Diskussion um eine Tiefgarage dennoch nicht vom Tisch war, wollten Gegner das Verbot explizit im Baugesetz verankern. Mithilfe der ICOMOS-Liste wurde das entsprechende Gesetz 1996 von den Stimmbürgern trotz Widerstand seitens der Politik angenommen. So stand dem Parkpflegewerk und der gartendenkmalpflegerischen Sanierung nichts mehr im Weg.

Das Parkpflegewerk von 1998 strebt eine Rückführung in die ursprüngliche Grösse und Proportion an. Ein Staketenzaun grenzt heute den Park zur Strasse ab. Blumenbeete verleihen dem Ort eine Ausstrahlung, wie sie ehemals die Gärten des Stadtgrabens hatten. Der Mammutbaum, einer der wenigen Zeugen der landschaftlichen Überformung des 19. Jahrhunderts, bleibt erhalten. Der innere barocke Garten wird zu einer intimen, ruhigen Oase mit einem sonnigen Blumenparterre im Zentrum, ein Laubengang aus Eiben schützt ihn zur Strasse hin. Und obwohl die grosse Blutbuche vor dem Gebäude die barocke Ansicht verstellt, ist sie Zeuge einer grossartigen Geschichte und ihren unterschiedlichen Gestaltungsabsichten. Seit 2006 lustwandelt und erholt sich die Bevölkerung im «neuen» alten Fontanapark, ohne dass Abfahrten, Abgänge oder Luftkamine einer Tiefgarage ihn verschandeln. Ein unterbauter Garten ist nie dasselbe wie ein gewachsener Ort.

Anmerkungen:

[01] Unter Parkpflegewerk wird die Arbeit verstanden, die vom Gutachten bis zum Idealplan reicht. Das umfasst Bestandsaufnahme, Analysen, Festlegen von Schutzumfang. Darauf werden das Vorprojekt und die Realisierung aufgebaut.

[02] Ein Plenterwald ist ein sich stetig verjüngender Dauerwald, in dem Bäume aller Dimensionen (nicht Altersklassen!) kleinstflächig bis einzelstammweise vermischt sind. Trotz dem vermeintlich urwaldähnlichen Charakter ist der Plenterwald ein bewirtschafteter Forst.TEC21, Fr., 2015.03.20

20. März 2015 Guido Hager