Editorial

Wenn es darum geht, Siedlungen und Landschaften von Werkleitungen, Verkehrswegen oder anderer störender Infrastruktur frei zu halten, weicht unsere Gesellschaft gern in den Untergrund aus. Ebenso lästig sind die Emissionen der fossilen Energieversorgung – hier bietet die oberflächennahe Geothermie die gesuchte unterirdische Alternative.

Erdwärme zum Heizen und Kühlen hinterlässt kaum Klimaspuren, die Sonden stecken unsichtbar im Boden. Zudem ist die inzwischen äusserst beliebte Energiequelle im Prinzip erneuerbar. Allerdings löst die Geothermie allein noch nicht sämtliche Zukunftsprobleme. Vor allem die absehbare Anwendungsdichte in städtischen Wohnquartieren erhöht den rechtlichen, planerischen und technischen Handlungsbedarf.

Zum einen wird die bisherige Nutzungspraxis – «first come, first serve» – ohne bessere räumliche Koordination sich selbst und auch anderen Bauwerken in die Quere kommen. Zum anderen droht der Untergrund ohne regenerative Wärmezufuhr und saisonale Speicherbewirtschaftung auszukühlen. Und last, but not least: Die Erdwärmenutzung ist Teil eines Versorgungssystems, daher müssen Einzelgebäude und Erdreich besser aufeinander abgestimmt werden.

Die thermische Nutzung des Untergrunds ist jung. Die bisherigen Planungsstandards sind deshalb zwingend mit den gesammelten Erfahrungswerten zu ergänzen, damit sich die untiefe Geothermie zum nachhaltigen und zuverlässigen Versorgungssystem der Zukunft weiterentwickeln kann.

Nina Egger, Paul Knüsel

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Nachahmen – oder anknüpfen an den Bestand?

12 PANORAMA

Tiefengeothermie ohne Fortune | «Der Zonenplan hat ausgedient» | Erschütterungsspektrum von Bohrpfählen

18 VITRINE

Platz-Variationen

21 SANIERUNGSSTRATEGIEN FINDEN

BIM-Tagung des SIA | Wachstum gestalten, Zersiedelung stoppen | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

25 VERANSTALTUNGEN

26 ERDWÄRMESONDEN IM DICHTESTRESS

Paul Knüsel

Wie lässt sich die untiefe Geothermie künftig besser ordnen und umfassender planen?

28 «NUTZUNGSGRENZEN IM UNTERGRUND»

Paul Knüsel

Ein Gespräch mit Thomas Mégel, der Erdsondenfelder entwirft und überwacht.

32 UNTERGRUNDSPEICHER OHNE DEFIZITGARANTIE

Urs-Peter Menti, Matthias Sulzer

Sorgfältiges Monitoring sichert den reibungslosen Betrieb von Energienetzen.

34 DAMIT DIE LINKE WEISS, WAS DIE RECHTE TUT

D. Arnt, P. Klingler, M. Frey, K.-H. Schädle

Die Wechselwirkungen zwischen Gebäude, Geologie und Grundwasser sollten gesamthaft betrachtet werden.

AUSKLANG

36 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

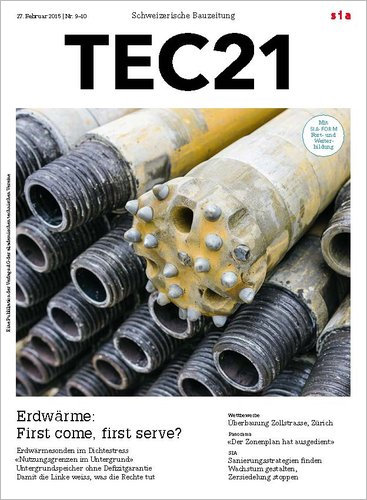

Erdwärmesonden im Dichtestress

Der weitere Ausbau der Energienutzung aus dem Untergrund droht raumplanerische und geophysikalische Grenzen auszureizen. Für die oberflächennahe Geothermie sind daher eine nachhaltige Neuordnung und angepasste Nutzungskonzepte im Gespräch.

Die Erdwärmenutzung wird vom eigenen Erfolg in Verlegenheit gebracht. Anstatt sich über steigende Absätze am Heizungsmarkt zu freuen, denkt man derzeit mehr über absehbare Probleme im Untergrund nach. Die Schlagzeilen «Wärmeklau» und «Chaos im Untergrund» tauchten im vergangenen Jahr sogar auf den Titelseiten nationaler Medien auf.[1] Anlass dazu geben Studien und Analysen zur geothermischen Nutzung, in denen die technischen und rechtlichen Folgen des erwünschten Ausbaus abgeschätzt werden. Ein Fachbericht der Stadt Zürich[2] warnt etwa davor, das Energiepotenzial im oberflächennahen Untergrund (vgl. Glossar S. 31) grundsätzlich zu überfordern oder den Einfluss benachbarter Erdwärmesonden zu unterschätzen. Darüber hinaus regt eine Studienarbeit an der ETH Zürich[3] dringend an, die unterschiedlichen Interessen in den oberen Untergrundschichten raumplanerisch zu regulieren. Lag der Fokus beim rechtlichen Vollzug und bei der technischen Umsetzung von untiefer Geothermie bisher vor allem im Grundwasserschutz, werden inzwischen neue Aspekte wie die räumliche Koordination sowie die thermische Regeneration evaluiert.

Fachlich anerkannt ist, dass die Zunahme der Erdwärmenutzung in städtischen Wohnvierteln und ländlichen Einfamilienhausquartieren einen dichten Sondenwald hervorbringen wird. In den Folgeabschätzungen wird jedoch hinterfragt, ob das bisherige «First come, first serve»-Prinzip weiterhin genügt oder ob eine geordnetere Vollzugsvariante zu suchen ist. Ausserdem wird empfohlen, konzeptionelle Änderungen an der bisherigen Energiegewinnungsmethode vorzunehmen: Anstatt dem Boden nur Wärme zu entziehen, was ihn langfristig auskühlen würde, ist eine «energetische Bewirtschaftung» des Untergrunds vonnöten. Mit Speicherung oder Regeneration (vgl. Glossar S. 31) ist die übers Jahr bezogene Wärme zumindest teilweise, via Erdwärmesonden, ins Erdreich zurückzuführen.

Die wissenschaftlichen Grundlagen haben zwar nicht geändert: Die geothermisch nutzbare Energie ist hauptsächlich über Jahrzehnte gespeicherte Sonnenenergie. Der Energienachfluss im Untergrund ist jedoch im Kriechgang unterwegs. Der drohende Dichtestress wird deshalb nicht durch den insgesamt gespeicherten Wärmeinhalt provoziert, sondern durch die beschränkte Leitfähigkeit des Untergrunds.

Sondenfeld mit knappen Abständen

Eine weitere Gefahr stellt der mögliche «Wärmeklau» dar. Aktuelle Potenzialabschätzungen erhoffen sich vom Untergrund über 20 % der thermischen Energieversorgung im Gebäudebereich. Gemäss einer Prognose des Kantons Zürich[4] wären bis 2050 zehnmal mehr Erdwärmesondenanlagen als 2012 erforderlich. In der Stadt Zürich würde der Untergrund zu einem einzigen grossen Erdsondenfeld: Sind aktuell 1200 Erdwärmeanlagen mit 5000 Einzelsonden erstellt (Abb. S. 26), sollen in den nächsten 35 Jahren 45 000 neue Erdwärmesonden zusätzlich dazukommen.[5] Die mittlere Rasterdistanz wird sich auf rund 30 m verkürzen. Bereits ab einem Abstand unter 75 m können sich Sonden aber gegenseitig thermisch beeinträchtigen (Abb. rechts unten), zeigen Erfahrungswerte und Berechnungen des Amts für Hochbauten der Stadt Zürich und der Baudirektion des Kantons Zürich.[1,6] Der Worst Case wäre die lokale Abkühlung des Erdreichs: Sinken die Temperaturen um eine Erdsonde herum bis auf Frostniveau, verschlechtert sich zugleich der Wirkungsgrad von erdgekoppelten Wärmepumpenanlagen (vgl. «‹Nutzungsgrenzen im Untergrund›», S. 28).

Obwohl die SIA-Norm 384/6 «Erdwärmesonden» den Abstand thematisiert, ist in Fachkreisen unbestritten, dass nachbarschaftliche Probleme mittel- oder langfristig auftauchen. Ob feinere Regeln den Ausbau der Geothermienutzung steuern sollen, wollen die Behörden von Bund, einzelnen Kantonen und der Stadt Zürich gemeinsam mit Vertretern des SIA sowie von Organisationen aus dem Erdwärmebereich überprüfen.

Regeneration als selbst auferlegte Pflicht

Die Stadt Zürich selbst setzt ihre Erkenntnisse bereits in der Alltagsarbeit um: Die Richtlinie zur Systemwahl der Energieversorgung bei städtischen Bauten verlangt neu, dass die untiefe Geothermie mit Regenerationsmassnahmen kombiniert wird und Voraussetzungen für eine periodische, externe Wärmezufuhr zu schaffen sind. Zudem ist jeweils auf benachbarte Erdwärmeanlagen zu achten.

Technisch ist die Regeneration längst erprobt. Dieses Bewirtschaftungsprinzip befolgen etwa die realisierten Erdwärmesonden-Grossprojekte (vgl. S. 31); sie laden ihre Untergrundspeicher saisonal wieder auf. Ausserdem hat die Stadt Zürich selbst zwei Erdwärmeanlagen mit Regenerationsfunktion und begleitendem Messprogramm in Betrieb genommen.

Wie tief gehen Eigentumsrechte?

Neuland ist dagegen, dass die zunehmende Dichte in der Erdwärmenutzung auch rechtlich koordiniert werden soll. Ein Grund dafür sind offene Verantwortlichkeitsfragen: Wer haftet, wenn sich zwei benachbarte Erdsondenanlagen mittelfristig schaden? Sind sogar Kantone und Gemeinden mitschuldig, falls Bewilligungspraxis und finanzielle Förderentscheide die gegenseitige Beeinträchtigung von Erdwärmesonden zu wenig oder gar nicht berücksichtigt haben? Tatsächlich ist «Untergrund» ein wichtiges Traktandum in der politischen Debatte zur Raumplanung: Der Bund beabsichtigt, die laufende Gesetzesrevision in die Tiefe zu erweitern. Gleichzeitig arbeiten die Nordostschweizer Kantone Thurgau, St. Gallen und Zürich an einem Entwurf für ein kantonales Untergrundgesetz. Doch überraschenderweise sparen die bisherigen Vernehmlassungsideen die untiefe Geothermie aus.

Zusätzlich regulieren will man den Untergrund erst ab 400 m Tiefe; darüber soll wie bis anhin das Umweltrecht für geordnete Verhältnisse sorgen. Eine Ausnahme macht der Kanton Aargau: Er hat bisher als einziger ein Untergrundgesetz in Kraft gesetzt und verlangt eine zusätzliche Bewilligung für den Bau von Erdwärmesonden ab einer Tiefe von 200 m.

Trotzdem besteht auch in den obersten Schichten Koordinationsbedarf: Zum einen bemängelten Geologen und Juristen an der letztjährigen Tagung der Vereinigung für Umweltrecht, dass die wachsenden Erdwärmeansprüche andere Interessen im Untergrund einschränken können. Und zum anderen kommen sich schon heute private Erdwärmeanlagen und öffentliche Infrastrukturvorhaben in die Quere. Ein Beispiel lieferte der Bau der Zürcher SBB-Durchmesserlinie (vgl. E-Dossier «Durchmesserlinie» auf www.espazium.ch): Bei der Planung entdeckte die Bauherrschaft im unterirdischen Korridor für den Weinberg-Bahntunnel zwischen Zürich HB und Oerlikon zwei Erdsondenanlagen. Die Bohrstandorte lagen nicht unmittelbar im Tunnelquerschnitt. Aber weil Bohrlöcher um über zehn Meter von der Senkrechte abweichen können, hat die SBB die privaten Erdwärmeanlagen vorsorglich ersetzt. Bemerkenswert ist: Der Kanton Aargau und der Branchenverband Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz haben eine Testphase vereinbart, wonach die Abweichung der Bohrprofile bei neuen Projekten genau auszumessen ist.

Ohne übergeordnete raumplanerische Koordination verursachen die unterschiedlichen Zeitperspektiven jedoch grundsätzlichere Konflikte im Untergrund: Die private Erdwärmenutzung ist auf eine Nutzungsfrist von 50 Jahren ausgelegt. Demgegenüber legt sich eine Richtplanung mit öffentlichem Interesse nur jeweils auf 15 bis 20 Jahre fest. Braucht es spezielle Infrastruktur-Freihaltezonen oder befristete Bewilligungen für Erdsonden? Die nachhaltige Erdwärmenutzung ist inklusive dem weiteren Ausbau erwünscht. Inwiefern nun die Nutzungsvorschriften, das Normenwerk sowie die Sorgfalt bei der Planung daran anzupassen sind, ist Gegenstand laufender rechtlicher und energietechnischer Debatten.

Anmerkungen:

[01] Berichte NZZ «Forschung und Technik» (9. Juli 2014) und Nachrichtenmagazin «Rendez-Vous» am Schweizer Radio (21. Juli 2014).

[02] Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Erdsondenpotenzial in der Stadt Zürich, Schlussbericht 2014.

[03] Felix Schmid, Räumliche und rechtliche Herausforderungen beim dichten Einsatz von Erdwärmesonden, DAS Raumplanung ETH Zürich 2014.

[04] Baudirektion des Kantons Zürich, Energieerzeugung im Kanton Zürich; Ausbaupfad und saisonales Angebot an erneuerbarer Energie sowie die Energieerzeugung mit fossiler Wärmekraftkopplung 2013.

[05] Energiebeauftragter der Stadt Zürich, Konzept Energieversorgung 2050 der Stadt Zürich 2014.

[06] Amt für Hochbauten Stadt Zürich und Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Kt. Zürich, Validierung Erdsondenpotenzial, unveröffentlicht (2014).TEC21, So., 2015.03.01

01. März 2015 Paul Knüsel

«Nutzungsgrenzen im Untergrund»

Geothermische Energiesysteme sind – anders als konventionelle Wärmequellen – in die Gebäudeplanung einzubeziehen. Thomas Mégel sammelt seit Langem Erfahrungen im Umgang mit Erdsondenfeldern.

TEC21: Herr Mégel, Sie waren an der Realisierung der ersten grossen Erdwärme-Pilotanlagen beteiligt. Welche Erfahrungen lassen sich inzwischen aus dem Einsatz der jungen Technologie ziehen?

Thomas Mégel: Die positive Erkenntnis ist: Bei der Auslegung von Erdwärmesystemen haben wir ein sehr präzises Niveau erreicht. Schwierigkeiten entstehen im Betrieb allerdings dann, wenn das Nutzungskonzept oder die Leistungsdimensionierung in der Projektphase geändert worden ist. Erdsonden, die unter oder neben einem Haus abgeteuft oder verlegt werden, sind das Erste, was es zu bauen gibt. Daher ist die Fachplanung für ein Erdwärmesystem sehr früh auf präzise und klare Nutzungskonzepte angewiesen. Bei konventionellen Energiequellen kann die technische Umsetzung im Verlauf der Gebäudeplanung meistens zu einem späten Zeitpunkt erfolgen. Sind geothermische Anlagen vorgesehen, ist deshalb der Ablauf in der auf ein Gebäude oder Areal ausgerichteten Gesamtplanung weitsichtig umzusetzen.

Wie kann die Planung verbessert werden?

Mégel: Um die Schnittstelle zwischen Gebäude und geothermischem Versorgungssystem besser in den Griff zu bekommen, führen wir vermehrt Gebäudesimulationen durch. Anstatt die Planung auf Normen abzustützen, können wir die gebäudespezifischen Ansprüche präzisieren und simulieren.

Lassen sich konventionelle Heiz- oder Kühlanlagen in einem Planungskonzept ansonsten problemlos durch Erdwärmesysteme ersetzen?

Mégel: Die Wahl verändert nicht nur den Planungsablauf, auch die Spezifikation der Energiebereitstellung und des gebäudebezogenen Energiebedarfs ist daran anzupassen. Das Energievolumen aus dem Untergrund ist nämlich nicht unbeschränkt nutzbar. Während konventionelle Heiz- und Kühlanlagen einzig auf den jeweiligen Leistungsbedarf ausgelegt sind, muss ein geothermisches Versorgungssystem auch die jährliche Energiebezugsmenge berücksichtigen können. Erdspeicheranlagen funktionieren dynamisch und sind jeweils auf die Energieverteilung übers Jahr spezifiziert. Das Grundstück inklusive Untergrund bildet das Energiepotenzial; die Grösse des Erdspeichers definiert die übers Jahr nutzbare Energie. Daraus ergeben sich Nutzungsgrenzen.

Eine Studie der Stadt Zürich hat diesbezüglich für Aufregung gesorgt. Demnach ist das geothermische Energiepotenzial begrenzt. Wird der Untergrund als erneuerbare Energiequelle überfordert?

Mégel: Für die Wärmeversorgung von Einfamilienhäusern sind einzelne Erdsonden mit genügend Abstand, wie bis anhin propagiert, vorbehaltlos anwendbar. Nach kurzer Betriebszeit balanciert sich der Energieaustausch zwischen Untergrund und Gebäude auf einem nachhaltigen Niveau ein. Im Sommer fliesst so viel Wärme nach, wie die Erdsonde im Winter herausgezogen hat. Eine Auslegung nach der SIA-Norm bietet Gewähr, dass die Sondentiefe und die Dimensionierung der Wärmepumpe einfach und zweckmässig bestimmt werden können. Dennoch gilt, dass steiniger Boden ein schlechter Wärmeleiter und eher ein Isolator ist. Der Wärmefluss lässt sich mit einem Grundwasserbrunnen vergleichen.

Die hydraulische Durchlässigkeit im Untergrund limitiert die Nutzung: Wird zu viel Wasser gewonnen, senkt sich der Spiegel. Die Studie der Stadt Zürich weist korrekterweise darauf hin, dass die Nachhaltigkeit der Geothermie nicht per se gegeben ist. Dies wirkt sich vor allem im urbanen Raum bei zunehmender Erdsondendichte aus. Sonden, die sich zu nah kommen, graben einander nämlich die Wärme ab.

Sind schon Fälle von gegenseitigem Wärmeentzug aufgetreten?

Mégel: Mir ist bisher kein solcher Nachbarstreit bekannt. Trotzdem ist absehbar, dass sich die zunehmende Ausbaudichte im Untergrund bemerkbar machen wird. Wird dem Untergrund über Jahrzehnte Wärme entzogen, breitet sich ein Kältetrichter auf eine Distanz von 20 bis 30 m aus. Geraten zwei benachbarte Erdsonden gegenseitig in ihren thermischen Einflussbereich, verschlechtert sich der Wirkungsgrad der daran gekoppelten Wärmepumpenanlage. Eine Regeneration im Untergrund würde diesen Effekt hingegen begrenzen.

Welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen?

Mégel: Statt reine Wärmeentzugssysteme für die Gebäudeversorgung zu konzipieren, ist vermehrt auf Erdspeicherung oder aktive Regeneration zu achten. Bei einem effektiv nachhaltigen Geothermiesystem wird zusätzliche Wärme in den Boden geleitet. In warmen Zeiten bieten sich Solarkollektoren oder Rückwärmeanlagen an, um den Untergrund aktiv zu regenerieren.

Auch in Einfamilienhausquartieren besteht die Gefahr, dass der Untergrund thermisch übernutzt wird. Können hier Wärmepumpenanlagen mit Kühlzusatzfunktion als Regenerator zum Einsatz kommen?

Mégel: Die Kühlung eines Wohnhauses über Erdsonden ist ein Komfortgewinn. Der thermische Regenerationseffekt im Untergrund bleibt jedoch gering. Im Vergleich zur Kühlung von Büroräumen fliesst viel weniger Wärme in den Untergrund. Eine Option zur nachhaltigen geothermischen Nutzung in eng gebauten Wohngebieten wäre dagegen, auf tiefere Erdsonden auszuweichen. Dadurch erhöhen sich das angezapfte Wärmeniveau und der Wirkungsgrad. Gleichzeitig steigen aber die Kosten für das tiefere Bohrloch. Eine Option ist, eine aktive Regeneration zu installieren.

Ist die aktive Regeneration bei grossen Erdwärmeanlagen aus technischer Sicht zwingend?

Mégel: Nicht unbedingt zwingend; auf jeden Fall aber sollen vertiefte Analysen zeigen, wie nachhaltig der Untergrund vor Ort genutzt werden kann. Bei Erdsonden sind die Abstände zu Nachbarn und die Tiefe zu klären sowie mögliche Regenerationsvarianten aufzuzeigen. Im urbanen Raum wäre es zudem vorteilhaft, wenn die Behörde mit der Bewilligung ein nachhaltiges Nutzungsmass voraussetzt. Der Erdwärmemarkt ist eine Erfolgsgeschichte und hat in kurzer Zeit einen beachtlichen Stand erreicht. Nun ist es an der Zeit, Investoren und Bauherrschaften vermehrt auf den Regenerationsbedarf im dicht besiedelten Raum hinzuweisen.

Regenerations- und Speicherkonzepte sind eine beliebte Energieversorgungsvariante für gemischte Büro- und Wohnareale. Wie gut passen die Ansprüche und das Energieangebot zueinander?

Mégel: Einerseits gut, weil die Abwärme direkt vor Ort genutzt werden kann. Andererseits werden die verschiedenen Nutzungsformen voneinander abhängig gemacht: Bürogebäude sind dadurch Energieproduzenten; Leerstände in der Vermietung verursachen ein Ausfallrisiko für die Energieversorgung. Hohe Versorgungssicherheit garantieren oft nur zusätzliche, redundante Systeme. Die Erdwärmenutzung wird daher häufig in ein bivalentes Energieversorgungssystem eingebunden. Bei monovalenten Geothermieanlagen Reservekapazitäten oder Regenerationsanlagen vorzusehen oder diese mit maximaler Leistung auszustatten ist möglich, aber eine Kostenfrage.

Sie haben die Schnittstelle zwischen Gebäudeplanung und geothermischer Energieplanung angesprochen. Was sind weitere Schwierigkeiten, die bei der Realisierung von Erdsondensystemen auftreten?

Mégel: Ein generelles Problem ist die Qualitätssicherung beim Bohren und Abteufen der Erdsonden, namentlich Hinterfüllung und Durchfluss können mangelhaft sein. Der Knackpunkt ist: Erdsonden sind mittlerweile ein Massengeschäft, und die Bohrfirmen stehen unter grossem Preisdruck.

Die Qualitätssicherung ist schwierig durchsetzbar; im Nachhinein lassen sich Mängel jedoch nur mit grossem Aufwand lokalisieren und beheben. Eine saubere Abnahme mit Qualitätsnachweis oder Prüfprotokoll gemäss der SIA-Norm schützt aber auch den Unternehmer, falls später Probleme auftreten. Einsicht und Bewusstsein sollen nicht erst mit Schadensfällen wachsen.

Wie zeigen sich die Qualitätsmängel in der Realität? Bleiben die Häuser kalt?

Mégel: Solange die Heizung im Betrieb irgendwie funktioniert, fällt ein Mangel kaum auf. Trotzdem sind erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen mit schlechtem Wirkungsgrad nicht ganz selten.

Ob die Wärmepumpe schlecht eingestellt ist oder der Mangel eher bei der Erdsonde liegt, lässt sich nachträglich schwer feststellen – ausser man analysiert Stromverbrauch und Temperaturverlauf jeweils ganz genau.

Welche Fragen sind hinsichtlich der geothermischen Nutzung noch zu erforschen?

Mégel: Zu erforschen gibt es eigentlich nicht mehr viel. Die grössten Wissenslücken betreffen Erkenntnisse aus den ersten Betriebserfahrungen einer Anlage. Zu oft kommt es vor, dass Neuanlagen kaum kontrolliert werden und auf ein rigoroses Funktionsmonitoring verzichtet wird. Zur Nutzung der geothermischen Quellen sind vor allem auch Schnittstellen zu beachten (vgl. «Damit die Linke weiss, was die Rechte tut», S. 34), weil verschiedene Komponenten von der Erdsonde bis zur Wärmepumpe interagieren. Das heisst, um die versprochene Leistung erreichen zu können, braucht es jeweils

eine Gesamtschau.TEC21, So., 2015.03.01

01. März 2015 Paul Knüsel