Editorial

Zu Jahresbeginn möchten wir für einmal alle Sorgen der Welt beiseite schieben und uns mit einem uralten Schweizer Problem beschäftigen:

Der direkte Zugang zum Meer fehlt – immer noch. Das hat schon früher den einen oder anderen Visionär auf den Plan gerufen. Waren damals eher ökonomische Interessen im Spiel, geht es heute auch um Sport, Spass und surfbare Wellen. Brandung gibt es in der Schweiz vorerst keine. Also bleibt nur, auf Flusswellen auszuweichen, und selbst diese sind hierzulande rar. Seit gut fünf Jahren ist das Flusssurfen – übrigens eine urbayerische Sportart – auch in der Schweiz auf dem Vormarsch. Bekannt ist die Welle in Bremgarten AG – sie gilt als eine der besten in Europa. Und bei Hochwasser gibt es noch andere Spots in der Schweiz, die sich eignen, um aufs Brett zu steigen. Was allerdings nicht unerhebliche Gefahren birgt.

Wer cool und lässig auf dem Board stehen will, muss trainieren. Ein Surfermagazin aus Hawaii bringt es auf den Punkt: «Even though it is different from traditional ocean surfing it still holds to the moral of friendship and enjoyment of life. Well, these river surfers found a perpetual dream wave … Some may view these surfers as thrill-seeking maniacs. Others view these people like artists.»

Die passenden Orte sind dünn gesät, und genau hier können Ingenieure tätig werden. Ihre neue Aufgabe: Wechselsprünge surfbar machen. Wechselsprünge und Wellen verbinden wir mit Bewegung und Energie. Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir, dass sie nicht völlig geschafft von der Welle steigen, sondern mit Schwung ins Jahr 2015 surfen. In diesem Sinn: Hang loose!

Daniela Dietsche

Inhalt

07 WETTBEWERBE

Die Stadt ändert sich am Rand

11 PANORAMA

«Dichte begreifen» | Geotechnik – eine Quantité négligeable? | Tipps fürs Januarloch

16 VITRINE

Weiterbildung

19 EINMISCHUNG ERWÜNSCHT!

Innenentwicklung in XXL | Energie aus dem Untergrund | Aufenthaltsqualität für alle

23 VERANSTALTUNGEN

24 VOM WELLENREITEN UND WELLENBAUEN

Daniela Dietsche

Für den jungen Sport Flusssurfen fehlen derzeit noch die Sportstätten.

29 SURFBARE WECHSELSPRÜNGE

Daniela Dietsche

Die neue Aufgabe der Ingenieure: Wechselsprünge für Wellenreiter.

32 SICHER IN DER TÖSS

Daniela Dietsche

Beim Umbau einer Messschwelle wurden auch die Anliegen der Kajakfahrer berücksichtigt.

34 VON CUNOVO LERNEN

Josef Bauer

Surfen auf einem dünnen Wasserfilm über einer beplankten Stahlkonstruktion.

18 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Vom Wellenreiten und Wellenbauen

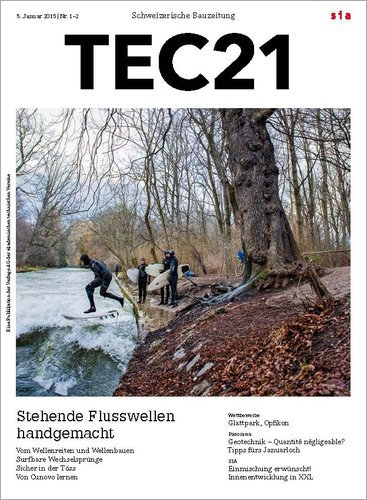

Wenn es zum Surfen an die Küste zu weit ist, muss die Welle eben ins Landesinnere geholt werden. Flusssurfen ist in. Ein junger Sport mit vielen begeisterten Wellenreitern, aber zu wenigen Sportstätten.

Der Geburtsort des Wellenreitens ist Hawaii, der des Flusssurfens München. Statt barfuss im Sand stehen die Surfer zu dieser Jahreszeit mit Neoprenschuhen am Ufer des Eisbachs im Schnee. Flusssurfen ist eine Abwandlung des klassischen Wellenreitens. Das Bewegungsschema wird dabei von einer sich bewegenden Welle auf eine stehende Welle übertragen. Anders als in einer Brandungswelle bewegt sich der Surfer nicht vorwärts, sondern fährt sozusagen «auf der Stelle». Das zum Wellenkamm hochfliessende Wasser schiebt ihn nach oben, und die Schwerkraft lässt ihn gleichzeitig zum Wellental gleiten.[1] Das Ziel ist jedoch nicht nur, auf der Stelle zu stehen, sondern sich mit dem Brett quer zur Welle zu bewegen. Dazu braucht der Surfer genügend Platz auf der Welle, denn je breiter sie ist, desto mehr Geschwindigkeit kann er aufbauen.[2]

Vom Nischen- zum Trendsport

Bereits in den 1980er-Jahren begannen einige Individualisten an verschiedenen Spots in München mit dem Flusssurfen. In den letzten Jahren haben sich immer mehr Sportler mit dem Virus infiziert. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Eisbach, der im Süden des Englischen Gartens an die Oberfläche tritt und dort die Eisbachwelle bildet. Erzeugt wird sie durch Störkörper aus Beton, die direkt hinter der Welle in der Sohle des Bachs zur Energiedissipation verankert sind. Zunächst war sie noch nicht konstant surfbar. Doch Ende der 1990er-Jahre fixierte ein Eisbach-Veteran einige Dutzend Eisenbahnbohlen neben der Welle im Wasser – ohne Genehmigung. Eine technische Meisterleistung: Die Holzbohlen verhindern, dass zurückfliessendes Kehrwasser vorn wieder in die Welle läuft. So entsteht eine schaumfreie und glatte Welle. Bei einem Wasserdurchfluss von 25 m³/s wird hier nun zu jeder Tages-, Nacht- und Jahreszeit gesurft – seit 2010 auch legal.[3]

Eine Anfänger- und Familienwelle befindet sich in Thalkirchen, im Süden von München: Die Flosslände bildet eine sanfte und glatt geformte Welle ohne gefährliche Steine dahinter. Und auch zu diesem Spot gibt es Anekdoten: Stefan Hornung, Drehbuchautor, Regisseur und Surfer, ärgerte sich, dass er immer wieder zur Flosslände fuhr, nur um festzustellen, dass er nicht surfen konnte, weil die Welle nicht lief. Er begann zu tüfteln, zunächst in der Duschwanne an einem einfachen Modell. Um dieses zu testen, hängte er einen 10 m langen Schlauch ins Wasser neben die Welle. Er sollte sich füllen und durch seine Masse das fliessende Wasser umlenken. Mit dieser Erfindung wollte Hornung den Durchfluss im Kanal verengen, damit den Wasserstand erhöhen und eine surfbare Welle erzeugen. Der Schlauch riss allerdings nach dem vierten Versuch, und das Experiment war fehlgeschlagen.[3]

Seit einigen Jahren bekommt ein Wasserkraftwerk oberhalb der Flosslände so viel Wasser, dass der Pegel im Kanal nicht mehr ausreicht, um die Welle zum Laufen zu bringen. Nur selten kommt noch genug Wasser, um dort surfen zu können. Dann sind schnell bis zu 30 Surfer vor Ort, die lang anstehen müssen, ehe sie loslegen können. Für die «Interessengemeinschaft Surfen in München» Grund genug, für den Erhalt dieser Welle zu kämpfen.

Wenn Wellen fehlen

Europaweit wurden in den letzten Jahren immer mehr Initiativen gegründet, um den Flusssurfern zu mehr Sportstätten zu verhelfen (vgl. Kasten «Schweizer Wellenprojekte», S. 28). Um das Surfen fernab der Meere zu ermöglichen und konstante Bedingungen zu schaffen, versuchen sie, selbst surfbare und sichere Wellen zu erzeugen (vgl. «Surfbare Wechselsprünge», S. 29). Auch wenn man im ersten Moment gut besuchte Surfspots am Meer oder gigantische Flusswellen wie die Pororoca in Brasilien vor Augen hat – es geht bei den angedachten Projekten um verhältnismässig kleine Anlagen.

Flusswellen sportlich zu gebrauchen birgt auch Gefahren, etwa Strömungen, Wellensog, Treibgut und Steine – vor allem bei Hochwasser. Kommt es an den Gewässerstrecken zu Unfällen, tauchen oft Fragen der Haftung auf. Solange der Fluss nicht angetastet wurde, sind die Surfer selbst haftbar. Doch sobald der Fluss baulich verändert wird, gibt es auch einen Verantwortlichen. In besonderem Mass gilt dies für regulierfähige Organe, z. B. für Hochwasserentlastungen an Stauanlagen. Irgendwann stellt sich die Frage, ob der Aufwand für Unterhalt und Haftung gerechtfertigt ist.

Wechselsprung und Sheet Flow

Die Erzeugung stehender Wellen in natürlichen Fliessgewässern ist schwierig, weil das Wellenbild sehr sensibel auf kleinste Änderungen des Wasserstands reagiert. Die Pioniere des Flusssurfens haben beobachtet, modelliert und ihre Ideen in die Tat umgesetzt – mehr oder weniger erfolgreich. Auch heute modellieren Ingenieure und Hydrauliker Wellen, berechnen geometrische und hydraulische Randbedingungen oder simulieren die geplanten Anlagen am Computer. Inzwischen hat man auch erste Erfahrungen gesammelt – Pilotprojekte sind dennoch Mangelware.

Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, surfbare Wellen zu generieren. Zum einen mit einem Wechselsprung, der beim Fliessübergang vom schiessenden zum strömenden Abfluss entsteht – wobei der dazu notwendige schiessende Abfluss auf unterschiedliche Art erzeugt werden kann, zum Beispiel in Querschnittsverengungen, über Gefällewechsel wie durch eine Sohl- oder Blockrampe oder nach der Unterströmung eines Verschlussorgans (vgl. «Surfbare Wechselsprünge», S. 29). Beispiele für diesen Ansatz sind die beschriebene Eisbachwelle oder die Welle im Almkanal. Dieses Projekt wurde 2011 von der Stadt Salzburg umgesetzt. Dazu wurde eine Reihe numerischer Simulationen durchgeführt. Im Ergebnis konnte der Wechselsprung mit einer verstellbaren Klappe so eingestellt werden, dass sich eine stehende Welle ausbildet. Die Welle ist trotz ihrer geringen Grösse stark frequentiert.4 Die zweite Variante wird Sheet Flow genannt. Die Welle entsteht, indem das Wasser über eine entsprechend geformte Bodengeometrie strömt. Das beste Beispiel dafür ist die Surfwelle in Bratislava. Dort wird mittels einer gegenläufigen Rampe eine stehende Welle erzeugt. Die Sportler surfen auf einem recht dünnen Wasserfilm. Die Welle ist glatt, steil und schnell. Die Schwächen einer Anlage wie in Cunovo sind ein erhöhtes Verletzungsrisiko, viele abgebrochene Finnen und beschädigte Surfboards.[4] (Vgl. «Von Cunovo lernen», S. 34)

Künstlich erzeugte stehende Wellen findet man zunehmend auch in Hallen oder bei Grossveranstaltungen in speziellen Becken. Dort werden die Wellen durch aufwendige Maschinentechnik generiert.

Unterschiedliche Interessen im Fluss

Heute wird keine wasserbauliche Massnahme geplant oder umgesetzt, ohne dass zuvor ihre ökologische Dimension bedacht wurde. Aus dem Rückbau von Querbauwerken wie Wehren oder Sohlschwellen, die fischdurchgängig gemacht werden, kann sich die Chance ergeben, ein Flusswellenprojekt zu initiieren. Damit der Surfwunsch nicht mit den geltenden Naturschutzvorgaben kollidiert, muss im Fluss die gefahrlose Durchgängigkeit für aquatische Organismen in beide Richtungen gegeben sein. So kann es möglich sein, eine Anlage zu entwickeln, bei der Surfer und Fische(r) an einem Strang ziehen – wenngleich mit unterschiedlichen Zielen (vgl. «Sicher in der Töss», S. 32).

Für Wellen, die sich direkt in Flüssen befinden, ist der Einfluss des Feststofftransports und der Gewässermorphologie ein wesentlicher Parameter für den ökologischen Zustand und somit auch aus rechtlicher Sicht zu berücksichtigen. Flüsse verändern sich laufend morphologisch – dies können langsam ablaufende oder bei Hochwasser schlagartig auftretende Prozesse sein. Damit eine Welle im Fluss nachhaltig funktioniert, sind diese Prozesse in der Planung zu beachten. Eine fest institutionierte Freizeitnutzung, die eine stehende Welle verlangt, kann also mit mit sonstigen Interessen kollidieren und aus Sicht von Wassernutzung und Ökologie a priori unerwünscht sein. «Eine solche Welle verlangt oft entweder feste Einbauten wie Schwellen, Rampen, Blöcke in die Sohle mit den entsprechenden ökologischen Auswirkungen oder ein gewisses Abflussregime, was wiederum zu einer Einschränkung zum Beispiel der Wasserkraftnutzung führt», sagt Dr. Peter Billeter (IUB Engineering AG, Bern).

«Hinsichtlich Flussbau und Wassernutzung besteht deshalb keine Veranlassung, stehende Wellen zu installieren.»

Aus ökologischer Sicht sind, wie bei jeder Freizeitanlage, auch das zu erwartende Verkehrsaufkommen und die notwendige Infrastruktur zu bedenken. Freizeitanlagen wie Kletterhallen oder Skateparks schiessen wie Pilze aus dem Boden. Die Flusssurfer haben es zurzeit noch schwer. Doch wer hätte vor drei Jahrzehnten gedacht, dass Snowboarden jemals olympisch werden würde?

Anmerkungen:

[01] Der Teil der Welle, der oberhalb des Ruhewasserspiegels liegt, wird als Wellenberg bezeichnet. Die Position der höchsten Auslenkung ist der Wellenkamm. Der Teil der Welle, der unterhalb des Ruhewasserspiegels liegt, ist das Wellental.

[02] Spektakuläree Surfaufnahmen und ausgefallene Lebensentwürfe zeigt der Film von Björn Richie Lob: keep surfing, abrufbar auf www.espazium.ch

[03] Dieter Deventer, river surfing, Flusswellen von München bis zum Amazonas, München 2011, ISBN 978-3-7243-1034-1

[04] Benjamin Di-Qual, Gerry Schlegl, Markus Aufleger, Erzeugung stehender Flusswellen für den Surfsport, Deutsches Ingenieurblatt, Ausgabe 6/2014TEC21, So., 2015.01.11

11. Januar 2015 Daniela Dietsche