Editorial

In den 1960er- und 70er-Jahren wurden die Kernreaktoren in Beznau und Mühleberg gebaut. Wie die späteren KKW Gösgen und Leibstadt sind sie imposante und riskante Anlagen, von der Konstruktion und Materialwahl für die Ewigkeit gebaut – doch mit nur kurzlebig nutzbarem und hochriskantem Inhalt.

Bemerkenswert war damals der öffentliche Widerstand gegen fossile Grosskraftwerke und den Ausbau der Wasserkraft, weshalb die Stromwerke des Kantons Bern und der Nordostschweizer Kantone die unbestrittene Ersatzvariante Atomkraft bevorzugten. Auch der Bundesrat hat den Bau der ersten Kernkraftwerke ausdrücklich unterstützt.

Ein halbes Jahrhundert später hat der Wind gedreht: Nach dem Reaktorunfall in Fukushima im März 2011 will die Schweiz definitiv aus der Kernenergie aussteigen, so der Bundesplan.

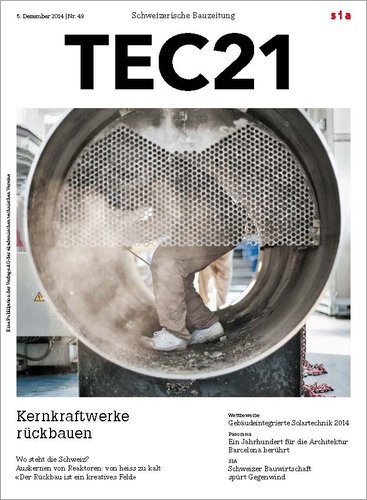

Gemäss Energiestrategie 2050 sind alle fünf Reaktoren vom Netz zu nehmen, kontrolliert stillzulegen und schadlos zu demontieren. Über die Laufzeiten, die Entsorgungskosten und die Endlagerung der radioaktiven Abfälle wird seither heftig gestritten. Wofür das Parlament plädiert, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt; den Grundsatzentscheid wird aber das Stimmvolk fällen und die Umsetzungsveranwortung somit an die Behörde und die KKW-Betreiber delegieren.

Und hier interessiert nun, wie die Fachleute und die Ingenieure diesen Auftrag anpacken sollen. Darauf gilt es sich gefasst zu machen: Stilllegung und Rückbau von Kernkraftwerken sind eine Generationenaufgabe; der zeitliche und materielle Grossaufwand sowie die Einhaltung höchster Qualitätsanforderungen erfordern aussergewöhnliche Gewissenhaftigkeit.

Paul Knüsel, Daniela Dietsche