Editorial

Noch immer halten viele die Wasserressourcen der Schweiz für unerschöpflich und fühlen sich dank dem differenzierten Wassermanagement unseres Landes sicher, was die Zukunft betrifft. Doch gegen weltweite Wasserprobleme ist auch die Schweiz nicht immun: 82 % des nationalen Wasserfussabdrucks – er berechnet die Wassermenge, die global für die in unserem Land konsumierten Güter und Dienstleistungen verwendet wird – stammt aus dem Ausland, meist aus wesentlich trockeren Regionen als der unseren.

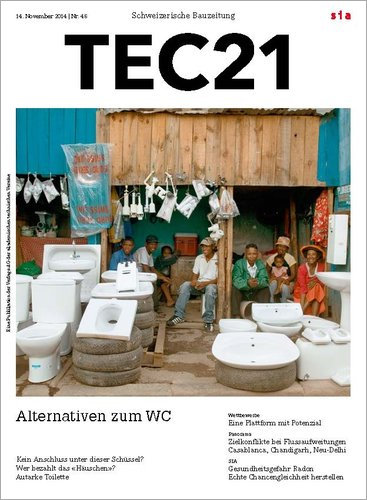

Unter anderem deshalb engagieren sich Schweizer Hochschulen wie die ETHZ und die EPFL oder Hilfswerke wie die Helvetas bei der Lösung von Wasserproblemen in Entwicklungsgebieten. Die Sandec, eine Abteilung der Eawag, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Siedlungswasserwirtschaft. Wie lassen sich informelle Siedlungen von meist schlechter baulicher Qualität, mit engen Hausabständen und schnell wachsender Bevölkerung, mit Sanitärsystemen ausstatten? Was geschieht mit den Fäkalien zehntausender Menschen in diesen Gegenden ohne Kanalisation, die ausserdem oft von Überschwemmungen heimgesucht werden? Lokale Politiker liebäugeln mit zentralisierten Sanitäranlagen nach westlichem Vorbild. Doch ist das sinnvoll? Bau und Wartung sind unter solchen Verhältnissen schwierig. Dennoch gilt es Lösungen zu finden – nicht nur aus Solidarität oder als Selbstschutz, weil sich die eine oder andere Seuche auch bei uns auswirken könnte, sondern vor allem, weil die Schweiz in elementarer Weise auf das Wasser anderer Länder angewiesen ist.

Danielle Fischer

Inhalt

07 WETTBEWERBE

Eine Plattform mit Potenzial

10 PANORAMA

Zielkonflikte bei Flussaufweitungen | Casablanca, Chandigarh, Neu-Delhi | Nicht nur Statik

16 GESUNDHEITSGEFAHR RADON

Caretta Weidmann neuer SIA-Kostengarant | Hunger nach neuen Märkten | Echte Chancengleichheit herstellen

20 VERANSTALTUNGEN

22 KEIN ANSCHLUSS UNTER DIESER SCHÜSSEL?

Christoph Lüthi u. a.

Anhand eines Leitfadens sind Sanitärprogramme in Entwicklungsländern ortsspezifisch umsetzbar.

27 WER BEZAHLT DAS «HÄUSCHEN»?

Isabel Günther u. a.

Erfolgreiche Ansätze in der Siedlungshygiene berücksichtigen soziale und kulturelle Grundlagen.

29 AUTARKE TOILETTE

Tove A. Larsen

Eine neue Toilette für Slums kommt ohne externe Infrastruktur aus und hat einen geschlossenen Wasserkreislauf.

33 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Kein Anschluss unter dieser Schüssel?

Forscher der Eawag erarbeiteten einen Leitfaden für Sanitärprojekte in Entwicklungsregionen. Erfahrungen in städtischen Umfeldern zeigen, dass sich das Instrument bewährt.

Die Schweiz engagiert sich international vielfältig im Wasserbereich: Die Aktivitäten der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und einiger grosser NGOs wie der Helvetas decken diesbezüglich Aspekte wie Soziales, Umwelt, Wirtschaft, Institutionen, Technologien und Wissenstransfer ab. Auch die Sandec (Water and Sanitation in Developing Countries), eine Abteilung der Eawag, des Wasserforschungsinstituts des ETH-Bereichs, entwickelt und setzt seit zehn Jahren Grundsätze und Richtlinien für die Planung von Sanitärinfrastrukturen in Entwicklungsgebieten um. Die gesamte Wasserthematik hat weitreichende Auswirkungen bis in unsere Breitengrade. Das zeigen die aktuellen Schlagzeilen um Ebola-Erkrankte in Europa und Amerika. Diese und andere Seuchen stehen direkt oder indirekt auch im Zusammenhang mit der Sanitärversorgung.

Ausgangslage ist, dass weltweit 2.5 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sanitärer Grundversorgung haben – das heisst, sie verrichten ihre tägliche Notdurft in prekären Grubenlatrinen oder unter freiem Himmel. Diese Praxis, die vor allem in Entwicklungsländern verbreitet ist, hat grosse Gesundheitsrisiken und eine verschmutzte Umwelt zur Folge. Fehlende Siedlungshygiene ist zunehmend ein enormes Entwicklungshindernis. 450 Millionen Schultage gehen jedes Jahr durch wasserübertragene Krankheiten wie Durchfall, Malaria, Cholera oder Denguefieber in jenen Ländern verloren.

Das UN-Millenniumsziel, die Anzahl der Menschen ohne Zugang zu Sanitärversorgung zu halbieren, werden die meisten Länder in Subsahara-Afrika und Südasien bis Ende 2015 nicht erreichen. Die schnell wachsenden Städte dieser Regionen sind gefordert, für ihre mehrheitlich arme Bevölkerung angemessene und bezahlbare Dienstleistungen und Infrastrukturen bereitzustellen. Während es den Behörden oder den Privatunternehmen, die die Aufgabe delegiert bekommen, an Kompetenz und Finanzen fehlt, sind die Benutzer nicht bereit, für inexistenten oder ungenügenden Service zu bezahlen – ein Teufelskreis. Am grössten ist das Problem in den spontan entstehenden und schnell wachsenden Siedlungen an den Rändern von Megastädten, wo Wasser-, Gesundheits- und sanitäre Grundversorgung mangelhaft sind. Überforderte Dienstleister verstecken sich oft hinter der Ausrede, dass sie kein Versorgungsmandat für die als illegal klassifizierten Siedlungen haben. Wo es trotzdem Interventionen gibt, sind diese zentral geplant, an westlichen Standards orientiert und «top-down» umgesetzt. Solche Programme scheitern oft an der komplexen Realität der informellen Stadtviertel.

Ende des letzten Jahrtausends haben Experten der Entwicklungszusammenarbeit Grundsätze für verbesserte Siedlungshygiene im städtischen Kontext in Entwicklungsländern erarbeitet. Die daraus abgeleiteten Prinzipien besagen:

Die Würde des Menschen, seine Lebensqualität und die Sicherheit seiner Umwelt sind zentral.

Benutzer und Anbieter von Dienstleistungen sind am Entscheidungsprozess beteiligt.

Abfall ist eine Ressource, und das Abwassermanagement muss ganzheitlich gedacht und integrativ geplant werden.

Städtische Siedlungshygiene wird nach dem Subsidiaritätsprinzip (Haushalt, Quartier, Kreis, Stadt) gelöst, und Abwasser bleibt möglichst unverdünnt.

Der zukünftige Fokus richtet sich weniger auf die gebaute Infrastruktur als auf bezahlbare und gesellschaftlich gut abgestützte Dienstleistungen. Die gesamte sanitäre Versorgungskette beinhaltet Toiletten, sichere Sammlung und Transport sowie hygienische Reinigung und Entsorgung von Abwasser und Fäkalschlamm (Abb. oben rechts).

Sieben Schritte und Partizipation

Mit dem Leitfaden «Household-Centred Environmental Sanitation» (HCES) veröffentlichte Sandec im Jahr 2005 eine Anleitung zur Umsetzung von Projekten im urbanen Kontext. HCES wurde in fünfjähriger Feldforschung in Ostafrika, Asien und Zentralamerika validiert, verbessert und 2011 unter dem Namen «Community-Led Urban Environmental Sanitation» (CLUES) neu veröffentlicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen «Top-down»-Planungsabläufen kombiniert CLUES technische und soziokulturelle Aspekte unter Einbezug der Lokalbevölkerung im Planungsablauf.[1] Es besteht aus sechs Planungs- und einem Implementierungsschritt:

Die Projektmitglieder initieren den Prozess anlässlich eines ersten Treffens, indem sie Verbesserungswünsche anbringen.

Beim Planungsstart anlässlich eines öffentlichen Workshops machen sich Mitglieder verschiedener Interessengruppen ein Bild von den Problemen. Anschliessend einigen sie sich auf die Vorgehensweise, um diese zu beheben.

Es folgt eine detaillierte Bestandsaufnahme der aktuellen Situation unter Einbezug der Bevölkerung.

Die Bevölkerung priorisiert die Probleme anlässlich eines öffentlichen Workshops.

Eine Expertengruppe aus Ingenieuren, Stadtplanern, Sozialarbeitern und politischen Entscheidungsträgern sucht geeignete Lösungsvorschläge und wählt die beste Lösung mit der lokalen Gemeinschaft aus.

Experten entwickeln einen Aktionsplan.

Der Aktionsplan wird mit der Bevölkerung umgesetzt.

Parallel zu den Planungsschritten finden laufend Aktivitäten statt. Eine Sensibilisierungskampagne sowie ein offener Dialog mit der Bevölkerung und den verschiedenen Anspruchsgruppen sind notwendig, um gemeinsam fundiert zu entscheiden. Aufgebaute Kapazitäten und Fachwissen machen das Projekt nachhaltig und Folgeprojekte möglich. Um Fehler früh zu erkennen und zu beheben, ist es notwendig, den Ablauf stetig zu überwachen und zu evaluierten.

Damit ein Planungsprozess erfolgreich ist, braucht es politische Unterstützung, realistische Finanzierungsmöglichkeiten und tragfähige Institutionen mit den notwendigen Kapazitäten und kompetenten Fachleuten. Lokale Politiker und Entscheidungsträger unterstützen das Projekt eher, wenn sie in den Prozess miteinbezogen werden. Ausserdem müssen Regulierungen und soziokulturelle Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Um die Wahl eines geeigneten Sanitärsystems zu vereinfachen, hat Sandec ein Kompendium aller Systeme und Technologien erarbeitet. Es ist in mehrere Sprachen übersetzt und online verfügbar.[2]

VIP-Toiletten für Dodoma

Ein HCES-Projekt wurde von 2009 bis 2011 in Tansanias Hauptstadt Dodoma in der informellen Siedlung Chang‘ombe mit 35 000 Einwohnern umgesetzt. In dem 14-monatigen Planungsprozess war eine leitende Task-Force engagiert, bestehend aus je einem Vertreter einer lokalen Nichtregierungsorganisation, aus dem Quartier Chang’ombe und vom Gesundheitsamt der Stadtverwaltung. Aufgrund von Haushaltsbefragungen, Gruppendiskussionen und Interviews mit Experten aus Dodoma wurde eine Bestandsanalyse erstellt. Die Bewohner des Quartiers priorisierten die Probleme, sodass im nächsten Schritt in Experten- und öffentlichen Workshops mit Beteiligung von Sandec die beste technische Lösung gefunden werden konnte. Eine in Suaheli übersetzte Broschüre mit den verschiedenen technischen Alternativen für die Planung veranschaulichte die Möglichkeiten (vgl. Abb. links). Zudem unterstützten drei gebaute Pilot- und Demonstrationsanlagen mit unterschiedlicher Sanitärtechnologien die Bewohner bei der endgültigen Wahl.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO finanzierte das Projekt zusammen mit Eigenanteilen der Bewohner, die sie durch Mikrokredite erlangten. Die Rückzahlung über 18 Monate ermöglichte es auch armen Haushalten, eine stabile, durchlüftete und gut zu unterhaltende Toilette zu bauen. Eine Aufklärungskampagne an Schulen und im Quartier zum Thema Hygiene ergänzte die Planungsschritte. Anlässlich einer Befragung nach Projektende bemängelten die Beteiligten den langen Planungsprozess und das ungenügende technische Fachwissen der durchführenden lokalen Nichtregierungsorganisation. Aufgrund dessen wurde der kürzere CLUES-Planungsablauf entwickelt. Bei zukünftigen Projekten wird auf eine starke und kompetente Projektleitung geachtet.

Erfolgreiche Sanitärplanung in Nala

Der CLUES-Ansatz wurde ein zweites Mal zwischen 2010 und 2012 in Nala getestet, einem dicht besiedelten nepalesischen Ort mit 2300 Einwohnern. Die einfachen Abwasserklärgruben über den bestehenden Toiletten füllten sich aufgrund des hohen Grundwasserspiegels schnell auf. Die Gruben wurden von Hand entleert und der Fäkalschlamm entweder auf Felder verteilt oder in Gewässern entsorgt. Auch mussten die Bewohner deshalb ihre Notdurft oft unter freiem Himmel verrichten.

Die Bevölkerung wollte die Situation verbessern. Sie war bereit, sich finanziell und mit Sach- und Dienstleistungen zu beteiligen. Workshops, Gruppendiskussionen in den Quartieren, Haushaltsbefragungen, Tür-zu-Tür-Sensibilisierungskampagnen und ein «Sanitär-Bazar» sollten den Menschen helfen, sich bedürfnisgerecht zu entscheiden. Bewohnerorganisationen wie Frauengruppen unterstützen diese Aktivitäten. Aus den von Experten vorselektierten Lösungsvorschlägen entschied sich die Gemeinschaft für eine dezentrale Abwasserreinigungsanlage. Unter Leitung einer lokalen Nichtregierungsorganisation und mit der Bevölkerung wurde die Anlage umgesetzt. Um auch einkommensschwache Haushalte einzubeziehen, richtete eine lokale Kooperative ein Mikrofinanzierungsprogramm mit einer Laufzeit von 12 bis 24 Monaten ein. Ein Fonds und eine Anleitung für Wartung, Betrieb und Management der Infrastruktur gewährleisten die Nachhaltigkeit.

Betrieben wird die Anlage von einem Bewohnerkomitee, das jährlich Geld von den Benutzern erhält. Zudem half das Training des Komitees und der Betreiber der Anlage, lokales Wissen aufzubauen. Ein Programm der Asiatischen Entwicklungsbank hat das CLUES-Prinzip in lokal angepasster Form übernommen und baut nun partizipativ geplante Anlagen. Das Projekt in Nala hat gezeigt, dass CLUES ein wirksamer Planungsprozess ist, um adäquate und nachhaltige Sanitärlösungen zu finden und umzusetzen.

Anmerkung und Literatur:

[01] Partizipative Planungsmethoden wie «Action Planning» oder «Planning for Real» wurde in den 1980er- und 1990er-Jahren in Grossbritannien und den USA angewendet. Auch in der Schweiz arbeitet man wieder mit ähnlichen Ansätzen, so ist die Zentrumsentwicklung in Küsnacht mit SIA-konformem Planungsprozess durch Partizipation entstanden.

[02] www.sandec.ch/compendiumTEC21, Fr., 2014.11.14

14. November 2014 Christoph Lüthi, Samuel Renggli, Moritz Gold, Lukas Ulrich

Wer bezahlt das «Häuschen»?

Ein Forschungsprojekt der ETH Zürich untersuchte in Ugandas Hauptstadt Kampala die Nachfrage nach hauseigener Sanitärversorgung und Massnahmen, um Privatinvestitionen in Sanitäranlagen anzukurbeln.

Ein Forschungsprojekt der ETH Zürich untersuchte in Ugandas Hauptstadt Kampala die Nachfrage nach hauseigener Sanitärversorgung und Massnahmen, um Privatinvestitionen in Sanitäranlagen anzukurbeln.

Text: Isabel Günther, Alexandra Horst und Christoph Lüthi

Für schätzungsweise 180 Mio. Menschen[1] in städtischen Gebieten Afrikas ist der Gang zur Toilette mit Hindernissen und unzumutbaren hygienischen Umständen verbunden. Oft teilen sich mehrere Familien eine Latrine. Entsprechend unklar ist, wer für die Reinigung zuständig ist und wer für Reparaturen und die Leerung der Grube bezahlt. Während einer Regenzeit stehen die Toilettenhäuschen möglicherweise im Wasser, das in die meist undichten Klärgruben eindringt und sie ausspült. Das stehende Wasser dient als Brutplatz für Insekten und Bakterien und schwemmt den umliegenden Müll auf.

In informellen dichten Siedlungen sind dezentrale, also nicht ins Wohnhaus integrierte Toiletten auf den Grundstücken die Regel. Dabei handelt es sich meist um ventilierte Klärgruben und Latrinen. Diese Technik erfordert keine zentralisierte Infrastruktur, und so verlassen sich viele afrikanische Stadtverwaltungen auf die Initiative der Bewohner, um den Zugang zu sanitären Anlagen zu gewährleisten und zu verbessern. Dies scheitert aber oft an hohen Kosten und bodenrechtlichen Fragen. Daher haben meist nur jene Zugang zu Siedlungshygiene, die dafür zahlen können. In der ugandischen Hauptstadt Kampala untersuchte das Forschungsprojekt U-ACT (Urban Affordable Clean Toilets), wie die Sanitärversorgung in den informellen Siedlungen verbessert werden kann. Es wurde vom Zentrum für Entwicklung und Zusammenarbeit der ETHZ (NADEL) durchgeführt und von der EU-Wasserinitiative finanziert. Zu den Kooperationspartnern zählen die Sandec (vgl. «Kein Anschluss unter dieser Schüssel?», S. 22) und die Makerere-Universität in Uganda sowie die Nichtregierungsorganisation Sustainable Sanitation and Water Renewal Systems.

Case Study in zwei Schritten

Ziel des zwischen 2010 und 2013 durchgeführten Forschungsprojekts war, die Nachfrage nach Sanitärversorgung abzuklären und Massnahmen vorzuschlagen, die Private dazu veranlassen, mehr in hauseigene Toiletten zu investieren.

Eine erste repräsentative Umfrage unter 1500 zufällig ausgewählten Haushalten in 50 informellen Siedlungen ergab, dass 99 % der Haushalte Zugang zu irgendeiner Art von Toilette hatten. Allerdings verfügten nur 16 % über eigene, private Toiletten. Die restlichen Haushalte teilten ihre Latrine im Schnitt mit sieben anderen. Die Sauberkeit der Orte hing stark von der Anzahl der Nutzer ab. Eine wichtige Erkenntnis war auch, dass 70 % der Slumbewohner Kampalas Mieter sind. Genau wie die Hauseigentümer schätzen sie eine gute Sanitärversorgung, doch haben sie weniger Zugang zu angemessenen Einrichtungen: Nur 5 % der Mieter, aber 40 % der Eigentümer haben eine eigene Toilette (vgl. Abb. links). Das liegt daran, dass Letztere über Grund und Boden verfügen und das Recht haben, Latrinen bauen zu lassen.

Anschliessend an die Umfrage wurden 160 ventilierte Latrinen mit wasserdichten Klärgruben gebaut. Die Kosten beliefen sich auf 550 US-Dollar pro Toilette (1100 Dollar für die Doppeltoilette mit Unterbau), wobei die unterirdische Klärgrube mit 63% der Kosten das teuerste Bauteil ist. Noch teurer waren die Latrinen in Stadtteilen mit häufigem Hochwasser; hier kostete eine Toiletteneinheit über 600 Dollar. Die Kosten entsprechen der Hälfte des mittleren Jahreseinkommens einer Slumfamilie in Kampala. Obwohl viele arme Menschen gewillt sind, in Sanitärversorgung zu investieren, übersteigen die Kosten ihre finanziellen Mittel.

Vom Marketing zum Mikrokredit

Im nächsten Schritt führten die Projektverantwortlichen eine randomisierte kontrollierte Studie mit 1200 Haushalten in 40 informellen Siedlungen durch. Die Haushalte wurden zufällig einer von drei Politikmassnahmen zugeordnet, um deren Wirkung zu untersuchen: eine Social-Marketing-Kampagne zu verbesserter Sanitärversorgung; eine teilsubventionierte Toilette mithilfe von Subventionsgutscheinen; ein Mikrokredit mit 18 Monaten Laufzeit. Die Datenauswertung zeigte, dass aufgrund der Social-Marketing-Kampagne keine Investitionen erfolgten; ausschlaggebendes Gegenargument waren die Kosten. Interessant war aber, dass die Option, einen Mikrokredit über 18 Monate mit 20 % Zinsen aufzunehmen, ähnlich wirkungsvoll war wie eine Subvention, die 25 % der Investitionskosten abdeckt.

Ebenfalls Gegenstand der Umfrage war, inwieweit Mieter als Zielgruppe für Interventionen geeignet sind. Sie wurden deswegen gebeten, erhaltene Subventionsgutscheine an ihre Vermieter weiterzugeben. Die Ergebnisse zeigen, dass es deutlich weniger bringt, Mietern Investitionszuschüsse anzubieten, weil sie keine Entscheidungsbefugnis über Immobilieninvestitionen haben. Bei allen offerierten Subventionen war es dreimal wahrscheinlicher, dass ein Eigentümer eine Toilette kaufte, wenn die Projektbeteiligten ihn direkt ansprachen, als wenn die Mieter dies taten.

Alternativen gefragt

Ob die Resultate der Studie auf andere Ländern übertragbar sind, muss von Fall zu Fall überprüft werden. Dennoch lassen sich aus drei Jahren Feldforschung in Kampala Empfehlungen ableiten, die für Entscheidungsträger und Entwicklungsorganisationen, auch ausserhalb Ugandas, relevant sind:

Die Ansprache der Zielgruppen ist entscheidend. In Uganda ist es erfolgversprechender, sich an Hausbesitzer zu wenden, die selber über Investitionen entscheiden können, als an Mieter. In der Vergangenheit hat man allerdings oft Mieter mit Social-Marketing-Kampagnen angesprochen.

Damit auch Mieter mit geringem Einkommen, die auf die Investitionen ihrer Vermieter angewiesen sind, Zugang zu einer angemessenen Sanitärversorgung bekommen, sind durchsetzbare nationale oder kommunale Gesetze notwendig. Marktbasierte Lösungen allein sind nicht erfolgreich. Über Mikrodarlehen können höhere Geldsummen langfristig zurückbezahlt werden. Die hohen Rückzahlungsquoten der Darlehen im U-ACT-Projekt zeigen, dass auch arme Haushalte gewillt und in der Lage sind, für Sanitärversorgung Geld zu investieren. Es gibt einen grossen Bedarf an günstigen Alternativen zur Grubenlatrine. Vielversprechende Ansätze sind hier der von der Gates-Stiftung lancierte internationale Wettbewerb zur Neuerfindung der Toilette (vgl. unten «Autarke Toilette»). Alternativen finden sich auch im Sandec-Kompendium für Sanitärsysteme und Technologien (vgl. S. 22).

Die Studie zeigt: Solange Staat und Kommune keine flächendeckende Infrastruktur schaffen können, sollten sie Politikmassnahmen initiieren, die zu höheren privaten Investitionen in hauseigene Sanitäranlagen führen. Flexible Finanzierungssysteme und eine gezielte Ansprache von Grundbesitzern sind dabei vielversprechende Lösungsansätze.

Anmerkung:

[01] Schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO.TEC21, Fr., 2014.11.14

14. November 2014 Isabel Günther, Christoph Lüthi, Alexandra Horst